客家文化在粵港澳大灣區文化發展中的活化價值 從藝術美學角度引導研究岐澳古驛道文化為例

熊青珍,李維聰

(廣東財經大學,廣東廣州 510320)

傳統工藝藝術美學價值既是對現代設計產生長期影響的一個重要概念和傳統思想,又可以在現代和當代中外藝術理論的事業中獲得一種新的理解、改造。我們對傳統工藝理論展開研究,對其感性的范疇加以重新詮釋和發揮,使其致力于當代藝術創作中,從而挖掘其內在潛力,探究具有新傳統風貌的現代藝術學特色文化。

對傳統工藝文化屬性的認識,是結合功能的綜合性等多種符合“可持續發展”精神的設計造物原則,實現真正的“創造”,不是否定傳統,而是在研究傳統工藝文化的基礎上尋求穩健發展,對“身在其外”的傳統工藝文化再設計創新[1]。要在傳統工藝傳承與創新的設計實踐教學中明確課程育人目標,課程中思政工作的開展,要將思想政治教育的“主渠道”強調在對傳統工藝文化的認識、挖掘上。

一、基于對岐澳古驛道的文化性認識

南粵明代岐澳古驛道文化是國家歷史物質文化遺產資源,目前8處明代古驛道已經被國家選取作為2017年的文物保護開發利用管理工作重點示范段。岐澳古驛道文化是其中典型的文化示范段之一,是“香山古驛道”的一個重要組成部分,岐澳文化也包含著客家傳統文化,據相關學者研究,同治年間早期客家人因苦力貿易而被送往澳門和現在的珠海,經過當時的岐澳古道[2]。

(一)作為當時連接廣東與澳門的橋梁,岐澳古驛道成為海上絲綢之路的主要通道之一

岐澳村的古驛道被認為建于清咸豐十年的1860年,路程70公里左右,是廣東與澳門重要的交通橋梁,既是中國海上絲綢之路的重要運輸通道,又是東方人接觸西方外界和獲取信息的重要交通渠道。

(二)作為當時珠三角重要的商道之一,它是外洋貨物與內陸物質往來的重要陸路通道

岐澳古驛道隨著政策的變革,由水道逐漸變成重要的陸路商道。明世宗嘉靖三十六年,葡萄牙兩地人們才獲準在澳門兩地留居和從事貿易,澳門迅速發展崛起成為兩地商賈名流云集并頗具一定規模的地方商業貿易中心,澳門當時在地方行政上隸屬香山縣政府管轄,由于岐澳山海關的環繞及當時海禁交通政策的重重阻隔,人們從香山縣通勤到達澳門非常困難,難以完全滿足兩地商人之間的陸路交通以及往來運輸需求,所以當年岐澳茶馬古道應運而生。岐澳古驛道被稱為南干道,比東干道更加便捷,僅需一日便能從香山縣抵達澳門。隨著外洋事物、商貨進入珠江口,內陸的人們就通過岐澳古道密切和珠海澳門保持物質往來[3]。

岐澳古道也作為一條公路主干將途中的澳門鄉村風景形成一個分支,是澳門連接內陸與海外的一條重要交通紐帶。我國古驛道的挖掘活化保護利用不僅能深入 挖掘我國古驛道歷史文化,也能有效保護傳統文化遺產。

二、岐澳古驛道在粵港澳大灣區背景下的重要性

(一)岐澳古道作為車身轆轆的重要商道

岐澳古道在沿線浮現出特色的地域客家文化,岐澳古驛道在承載著澳門珠海與內陸地區物質來往的陸路通道的同時,也孕育出特色的地域客家文化,例如五桂山的客家醒獅文化。根據史料記載,《走翠微》里描繪了人們物質來往的情景。“翠微”指的是現在的珠海,是岐澳古道通過澳門的必經之路。許多人背負瓜果蔬菜前往珠海和澳門關閘販賣,目的是采購石岐緊缺的火柴、煤油和蠟燭等貨物回香山縣城售賣。五桂山作為岐澳古道的必經之地,客家人不斷地在路途中介紹客家文化,推銷客家產品,共飲客家之酒,人們經過長途跋涉的勞累后,也時常歇坐著欣賞當地客家的醒獅文化。

(二)岐澳古道中涌現出不朽的紅色文化

岐澳古驛道曾經作為重要軍事情報傳送的必經之處,也在沿線涌現出不朽的紅色文化。青年時期的孫中山經常隨親人通過岐澳古驛道通往香山與澳門,也曾留下了紅色基因的文化足跡,例如孫中山的故居—翠亨村。鄭觀應于道光二十二年在廣東省香山縣(今中山市)出生,曾先后發表過《救時揭要》《盛世危言》(見圖1)等科學著作[4]。林則徐以清朝欽差大臣、兩江總督的身份時常通過岐澳古驛道來往澳門進行巡視,在云逕寺茶亭(見圖2)遺址附近的“許真君格言”碑上還刻有林則徐所提“十無益”格言[5]。

圖1 鄭觀應《盛世危言》

圖2 云逕寺茶亭附近的小道—— 林則徐常通過此地來往巡視

三、岐澳古驛道在粵港澳大灣區背景下的活化價值

在產業體制下設計符合主流價值體系的藝術品。在課程中以岐澳古驛道研究為案例,來說明基于生活現場條件的文化與藝術考察的基本過程和特點。根據課程要求和安排,尋找典型的文化與歷史脈絡,通過前期調研考察、訪談與文獻收集相結合的方法,對考察對象的工藝屬性和人文屬性進行第一手資料收集,激發其進行探索的欲望,提供更多更好建立感性認識的機會,能夠全流程地考察岐澳古道產生的過程,亦有機會結合地域環境、生活環境、使用環境將考察對象作為生動鮮活的“用具”去認識,更為全面地建立感性認識,為理性梳理建立良好的條件,也為生活產品、空間環境設計提供絕佳的設計資本[6-7]。

在接下來的整理階段,引導收集岐澳古驛道的文獻資料,按照前述人文屬性的考察框架進行梳理和編輯,以手繪形式對研究目的地的風俗習慣進行全面新解。

(一)藝術再現岐澳古道文化活化沿線中的設計思變

認識岐澳古道文化,將開發其系列藝術品的設計界定置于岐澳古道文化的歷史線索中,將岐澳古道文化中的客家元素融入到開發古驛道的沿線景觀再現中,例如沿路的標識設計,可以將當時走翠微的人的情形通過形式生動的畫面形式展現沿線的每一個路段環節,讓古驛道成為一個藝術長廊,在各個路段設置帶有客家特色的酒店或客棧,在內部布景上貼合古驛道精神、客家精神、大灣區精神,讓沿途回家探親的人能深深感受到其文化的另一種方式。同時,將開發岐澳古道文化設計藝術品的界定置于理論辨析中,具有理論與物質的循環。

(二)引入特色活動活化沿線中的紅色元素

岐澳古驛道沿線上的紅色建筑是中國人自古以來頑強的紅色基因和象征,引入特色活動活化沿線中的紅色元素,賦予新的元素以弘揚其紅色基因,讓紅色文化再一次出現。例如在孫中山的故居—— 翠亨村(見圖3),打造具有鮮明特色的紅色文化村,明確孫中山先生的足跡線路,在建造新事物時應有意識地將紅色文化融入其中,活化這類建筑,讓這類建筑甚至讓整個村落形成一段故事,使人走進其中就感受到一段段革命的歷史進程,聆聽當時的紅色革命故事[4]。

圖3 從左到右依次為:孫中山故居—翠亨村、鄭觀應故居

(三)引入時代印痕活化沿線中的文化遺址

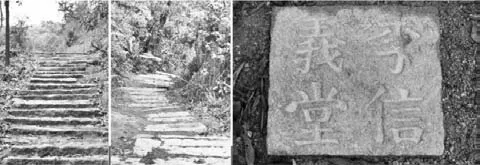

隨著粵港澳大灣區戰略的推進,中國文化逐漸以一種包容、兼收并蓄的方式不斷地注入新活力,形成新的時代精神和文化內涵。要對每一條古驛道賦予他們對應的歷史主體去營造鮮活的“主題歷史文化博物館”。例如岐澳古驛道可根據沿線的紅色文化的主題,去打造線性歷史遺產空間主題文化線路,注入岐澳歷史文化遺跡和當地人文文化故事,修復岐澳古驛道、古祠堂、古建筑,并在當地傳統民俗節慶、墟日期間舉辦非遺民俗文化展、攝影展等活動內容,才能隨之煥發更多的歷史活力,也可將沿線中的一些舊房屋在保留原有特征的基礎上(見圖4),改造成公共開放的公益學堂,紅色學堂,或者古驛道圖書館,讓更多人能夠了解文化和歷史,讓每一個路段、每一個橋段背后的鮮明故事都能讓游客感受到[8]。

圖4 在保留原歷史特征的基礎上,舊房改造為古驛道圖書館

四、結束語

對岐澳古道文化藝術的保護與創新并不是一味地將它們封鎖隔離,以保留完整的內部結構,這樣只會讓文化遺產空有靈魂而毫無生氣。應不斷融入新的文化元素,注入新的文化活力,讓傳統文化真正鮮活靈動起來,例如“古驛道+旅游”“古驛道+文創”“古驛道+農業”“古驛道+體育”“古驛道+產業”等這些創新發展模式,在盡可能多地還原和維護歷史遺跡和文化歷史的基礎上,通過不斷引入新文化技術、新文化產業及當地的傳統民俗文化,讓岐澳古道在新經濟時代下及在粵港澳大灣區背景下有其新的文化時代感和價值[9-10]。

設計的過程是一個尋找問題、分析問題、綜合思維的過程。要在傳統藝術的傳承與創新設計實踐教學環節中重點對岐澳古驛道文化主題性及其文化特征進行相關原始資料的采集、分析與整理,從整體上形成對傳統文化與藝術設計工藝屬性的認識與設計創新,在進行系統的考察研究后,要以文本方式圖文并茂地陳述展現考察內容,對內容的組織和陳述思路要具有一定的代表性,以幫助每一位學生充分獲得對傳統文化的學習并按自己的步調進行個性化吸收,又能在需要幫助時得到教師針對性地指導,參與研究的全過程,實現教與學的和諧共融。由一個普通的文化聯系到另一個藝術文化產品,再擴展到其他類學科及藝術產品。這種由小見大,由局部到整體的發現過程,既是傳統文化有待去破解的當代命題,也是今后可用于指導我們的設計實踐的有意義的參照之一。