黨派分歧是否會影響跨國資本流動

——來自美西方國家對外直接投資的經驗證據

項松林,馬 琴,趙雪莉

(1.中共中央黨校(國家行政學院)國際戰略研究院,北京 100084;2.新疆生產建設兵團黨委黨校經濟學教研部,新疆 五家渠 831300)

一、問題的提出

近年來,有關美西方國家的黨派分歧愈發嚴重,特別是在2016年美國大選后,其國內黨派之爭突出表現為非對稱性、極端化和不妥協性。國際政治經濟學研究領域的一項重要工作是記錄美西方國家日益加劇的黨派分歧[1],并觀察這些國家的公民是否會通過大選辯論等“認知濾網”來重塑自我經濟決策,也就是西方國家公民對現實經濟情況的看法是否容易受到其所支持政黨勝選后的深刻影響[2]。Fos等[3]研究表明,美西方國家的黨派分歧不僅會影響其單個家庭的簡單經濟決策,也會影響包括信用等級評價公司的分析、金融機構的借放款行為、企業管理層的經營決策和司法機關經濟案件的仲裁審判等眾多更復雜的國內經濟決策與實踐。這樣就提出一個問題:上述黨派分歧能否超越國界而影響到海外?現有研究對這一問題的理解還保持著相對開放的態度,經驗研究文獻更鮮有涉及。本文試圖對此展開分析,并探索美西方國家的黨派分歧是否會影響其跨國資本流動。之所以強調黨派分歧影響跨國資本流動,在此方面有兩個重要因素值得關注:一是跨國投資決策不像國內問題容易產生兩極分化,畢竟長期以來美西方國家始終有一種觀點堅定認為黨派分歧是其國內事務,不應該延伸至海外,比如冷戰時期美國參議員范登伯格的“政黨政治不過海”雖非金科玉律,但流傳甚廣[4],即黨派之爭僅限于國內事務,國際議題要一致對外[5]。二是跨國資本流動已成為跨國公司國際化投資與營收增長的最重要因素之一[6],但對外直接投資(Outward Foreign Direct Investment,OFDI)不同于短期國際資本流動與配置,其長期性決定了一旦展開投資從東道國逃離或撤離的能力較弱[7],如果黨派分歧既影響美西方國家國內投資行為,又影響其跨國資本流動,那么黨派觀點產生的經濟效應可能要比人們想象的更廣泛、更深遠。

自Basi[8]最早證明政治穩定是影響資源配置的一個重要因素之后,學術界就政治因素能否影響資本投資展開了系列分析,大體分為以下三類:一是理論研究大選結果不確定性對總投資的影響[9-10]。這些研究大多以執政黨更替的財政政策不確定性為研究對象,指出選舉后宏觀政策產生巨變的可能,經濟主體為防止可能產生的巨大不可逆性投資成本,從而會延遲雇傭決策、降低生產意愿。二是實證檢驗西方國家執政黨更替的經濟效應,分析包括內部與外部沖突、腐敗與種族緊張、法律秩序與官僚機制等對投資行為的影響[11-12]。三是特別針對美國的研究。盡管Schneider和Frey[13]指出,政治不穩定是影響發展中國家吸引外資的重要障礙,但針對美國近年來日益嚴重的黨派分歧的一些研究指出,美國大選對其OFDI產生了重要影響,美國跨國公司流向外國子公司的FDI流量在大選之前出現了顯著的下降[14],且造成這種現象的原因在很大程度上是由于美國執政黨更替后的貿易投資政策不確定性引起的,兩極分化的美國兩黨政策理念會加劇其政策不確定性,最終導致中國公司長期對外投資意愿的下降[15]。

應該說,上述文獻對于我們正確理解政策不確定性的經濟效應起到重要作用,只是這些研究大多以媒體報道的政策分歧為依據,并采取匯總方法每月編制一次貿易黨派沖突指數(PCI)或經濟政策不確定性指數(EPU),進而分析其對資本配置和跨國資本流動的影響[16]。顯然,這種識別政策不確定性影響的“高頻”數據對準確判斷和預期包括股權變動的短期資本流動更有效果,相反分析OFDI有一定局限性,畢竟OFDI因為其長期性、資產專用性高、沉沒成本大等特點,對高頻不確定性數據的響應時間應該不如股權變動等短期資本流動明顯。鑒于此,本文以Manifesto Corpus數據庫的政黨競選綱領為基礎,對各國各政黨政策主張進行量化處理[17],分析其黨派分歧對跨國資本流動的影響。顯然,這種使用競選綱領量化處理的方法,可以更好地進行黨派競爭的跨國比較與實證分析[17]。

本文的結論顯示:黨派分歧的影響會超越國界,并波及跨國資本流動。無論是美國還是其他西方國家,選舉后的雙邊政治關系都會影響到OFDI,且黨派分歧越大,負面影響OFDI的作用越大。這些結論表明,美西方國家黨派分歧,或許也是影響其跨國資本流動一個重要卻被人們所忽視的因素之一。與本文最為接近的文獻是Ma等[18]分析和討論了雙邊政治關系對跨境銀行貸款行為的影響,并指出國家之間的政治關系越強,發放貸款融資的條件越優惠,信貸資本流量越大。與他們思路不同,本文重點關注美西方國家黨派政治的接近度差異,尤其關注選舉前后帶來黨派分歧距離的影響,即分析和討論黨派分歧對同一母國相同直接投資目的地國家的影響,其優點是可以較為有效地控制東道國—目的地國家之間不隨時間因素變化的可能影響,目的是克服文化、宗教、語言和地理臨近等其他因素對跨國資本流動的潛在影響效應,以便專門分析黨派分歧這一因素的作用。

與過往文獻相比,本文或有以下邊際貢獻:一是有助于理解黨派分岐如何影響投資者對政治事件的反應。二是有助于補充和完善現有文獻對跨國資本流動理論的理解。三是有助于正確分析和理解政治關系,特別是美西方國家間的黨派分歧如何影響跨國公司的理性經濟行為。

二、特征事實

(一)黨派分歧

為衡量不同國家間各政黨之間的分歧,本文選擇Manifesto Corpus數據庫進行處理。之所以選擇該數據庫,不僅是因為其收集了自1945年以來全球五十多個國家一千多個政黨的選舉綱領,更重要的是因為其將各國各黨派競選綱領進行了量化處理,可以用來進行黨派競爭相關理論的跨國比較和實證分析[17]。為進一步衡量各國各政黨的政策立場,我們還借鑒政治光譜的做法,將各國各政黨形象化為左翼和右翼。具體來說,首先,將Manifesto Corpus數據庫中記錄的各國各政黨競選綱領中左翼和右翼觀點個數分別記做Lpt和Rpt,其中,t表示年份、p表示政黨、L表示左翼觀點、R表示右翼觀點。其次,借鑒Lowe等[19]的方法,使用公式ln[(Rpt+0.5)/(Lpt+0.5)]計算各國各政黨的競選綱領得分。最后,將這一得分與零值進行比較,以便作為政治光譜的劃分依據,即如果大于零則將其形象化為右翼,否則為左翼。應該指出的是,之所以在計算公式中加入0.5,是為了防止競選綱領出現左(或右)翼觀點個數為零而無自然對數的情況發生。

雖然上述方法可以確定各國各政黨的左右翼政治特征,但還無法確定某一分析對象國家的執政黨身份,畢竟Manifesto Corpus數據庫中給出的部分美西方國家政黨個數遠超過1。為此,本文再從Parl Gov數據庫中獲取各樣本國家的大選記錄結果,然后將其與上述計算好的各國各政黨得分進行匹配,以便確定勝選后的樣本國家執政黨身份。還應該指出的是,由于部分國家的大選記錄結果在Parl Gov數據庫中并未給出,為保持數據的一致性,筆者使用手工檢驗的方法,逐一核查樣本國家的最終執政黨身份。這樣,本文就可以構建一個從1921—2020年55個國家選舉前后的國家—政黨數據集(詳細國家名單未在文中列示,留存備索)。為分析美西方國家間黨派分歧情況,本文還使用下列方程計算黨派分歧距離:

distanceict=|rulingpartyit-rulingpartyct|

(1)

其中,distance表示雙邊黨派分歧距離;rulingparty表示執政黨身份;i表示母國執政黨;c表示東道國執政黨;t表示時間。

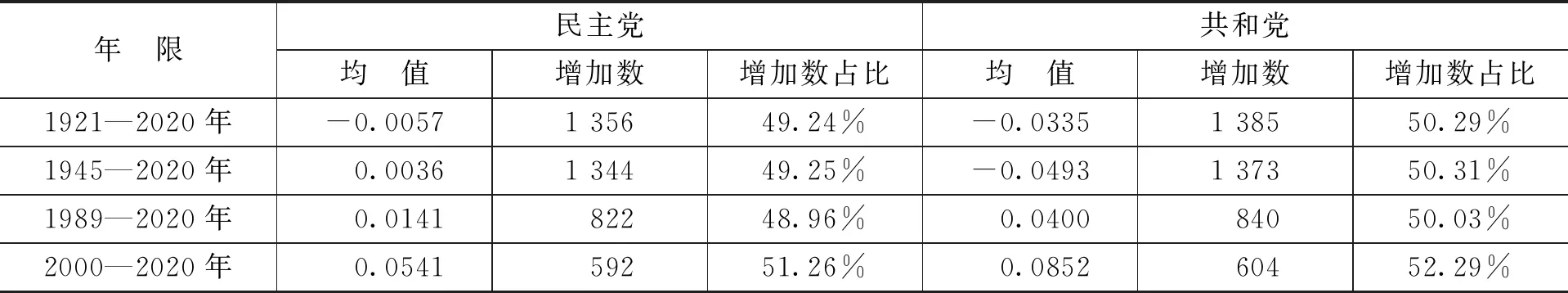

我們以美國為樣本進行比較后發現(如表1所示):首先,盡管自1921年以來美國兩黨與東道國的黨派分歧距離有所減小,但第二次世界大戰以后,民主黨與OFDI東道國的黨派分歧距離明顯比戰前有所增加,相反共和黨有所減小。其次,從距離增加的程度上看,美國共和黨與OFDI東道國執政黨之間的分歧隨著冷戰結束發生了根本逆轉,即從之前的黨派分歧距離減小突變為黨派分歧距離增加。最后,21世紀以來的20年里,與民主黨相比,美國共和黨與OFDI東道國的黨派分歧更大,平均分歧距離是民主黨的1.5749倍(即0.0852/0.0541)。

表1 美國兩黨與OFDI東道國的黨派分歧距離

分地區的統計結果如表2所示。

由表2可知,首先,存在差異性,突出表現在美國民主黨與中東地區、亞洲地區和非洲地區等國家執政黨的黨派分歧距離比共和黨大,相反美國共和黨在北美地區和歐盟地區執政黨的黨派分歧距離比民主黨大。其次,在中東歐等其他歐洲國家,冷戰結束以來,美國民主黨和共和黨與該地區國家執政黨的黨派分歧距離都有所增加,且共和黨的分歧距離似乎更大。

(二)美國OFDI

從美國經濟統計局(DEA)中獲取其1982—2020年OFDI數據后,先將投資對象國家與上述樣本國家進行匹配,然后借鑒Julio 和Yook[14]的方法,采取FDI流量除以目的地國的GDP美元作為OFDI指標后,美國OFDI總體在不斷增加,但特朗普時期美國OFDI下降幅度明顯。1982年美國OFDI流量占東道國GDP的平均比重為3.99%,到2020年增加到7.29%,幾乎增加了1.8271倍。只是在特朗普執政時期,美國OFDI大幅下降,2020年相比2016年,美國OFDI流量占東道國GDP的平均比重下降了近0.56%。

美國執政黨更替后,其OFDI確實出現波動。圖1統計了按平均值計算的美國OFDI波動情況,從圖1可以看出:1992年民主黨上臺后,美國OFDI下降了1.03%;2000年共和黨上臺,美國OFDI下降了1.52%;2008年民主黨再上臺后,美國OFDI下降了1.31%。相反,未出現執政黨更替的1988年,美國OFDI波動率不到萬分之一,即1988年共和黨總統候選人老布什取代前任共和黨總統里根后,美國OFDI幾乎沒有發生根本性變化。

進入21世紀以來,同一政黨執政周期內,美國OFDI的波動幅度較大。2001—2008年為共和黨執政時期,美國OFDI經歷了三次負增長,分別是2003年、2005年和2007年;2009—2016年為民主黨執政時期,美國OFDI也經歷了兩次大幅度下降,分別是2011年和2013年;2017—2020年為共和黨執政時期,美國OFDI在2018年也是負增長。這其中固然有經濟周期因素的影響,比如2003年世界經濟的小幅波動、2008年美國次貸危機,等等,但這些影響更多地表現為全球經濟的共性因素,比如美國次貸危機之后世界在整體上都處于后危機時代。

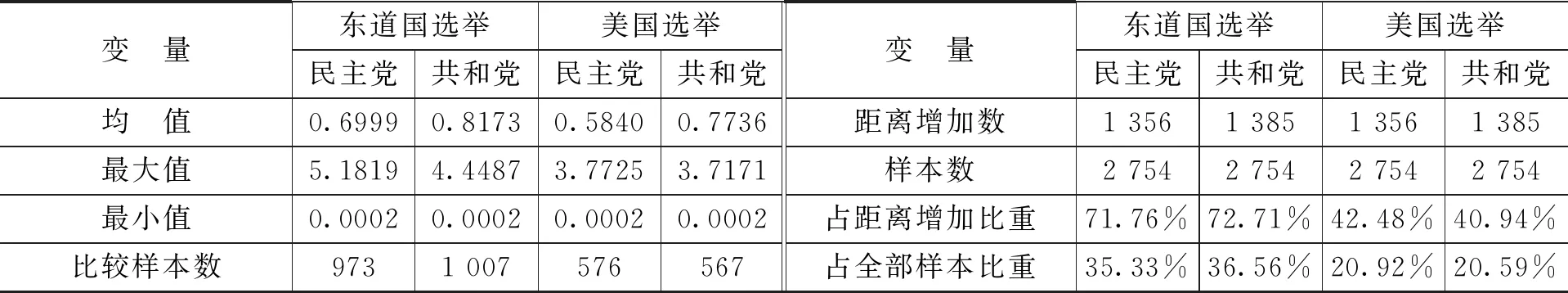

相反,樣本期內東道國選舉似乎比美國選舉更容易引起黨派分歧距離的增加(如表3所示),且共和黨與投資東道國執政黨的平均距離增加幅度遠大于民主黨。我們不禁要問:這種黨派分歧是否會引發OFDI的變化?顯然,現有研究對上述問題的回答還持開放態度,本文試圖對此進行分析。

表3 東道國選舉與美國選舉后的黨派分歧距離

三、研究設計

(一)模型構建

客觀來看,在經驗分析上分離出美西方國家黨派分歧對跨境資本流動的影響確實十分困難,畢竟有很多因素與黨派分歧密切相關,至少體現在以下三個方面:首先,東道國與投資來源國執政黨的黨派分歧可能與語言、宗教或法律淵源等差異性有關,如何將這些因素剔除是計量模型設置的難點之一。其次,東道國選舉后的預期投資回報受到很多因素的影響,比如新當選政黨稅收優惠減少或監管更加嚴格等經濟管理措施的改變[10,18],可能讓外國投資企業感受到東道國實際生產經營活動困難“陡增”而延緩或減少投資,也有必要將其與雙邊黨派分歧的差異分離出來。最后,OFDI極易受到國際經濟形勢的影響,世界經濟的周期性因素也需要排除。

面對上述三大挑戰,我們可以設想一個思維實驗進行相應處理。假定美國有一家跨國公司對加拿大進行直接投資,隨著2015年加拿大大選結束后,特魯多領導的自由黨擊敗哈珀領導的保守黨。與此同時,美國恰好也出現共和黨執政。鑒于前文表2中的統計結果,即美國共和黨與加拿大執政黨的黨派分歧高于民主黨,這樣跨國公司就會覺察到美國執政黨與加拿大執政黨的黨派分歧距離在增加。如果黨派分歧影響能夠跨越國界,應該出現美國跨國公司延緩或減少對加拿大跨境投資情況的發生。這樣,本文就可以借鑒漸進DID模型的研究思路,設定如下計量方程進行回歸檢驗:

Yiect=αect+αiec+αit+β1PartyDistanceiec×Postect+β2cviect+εiect

(2)

其中,Y表示OFDI流量;e表示選舉前后時期;i表示投資者來源國家;c表示投資東道國;t表示時間;PartyDistance表示雙邊執政黨黨派分歧距離虛擬變量;Post表示選舉虛擬變量;cv表示控制變量;ε表示隨機擾動項。計量模型的優點在于:首先,通過控制國家—選舉固定效應(αiec),可以排除某些OFDI是因為在宗教、種族或文化等方面的共性而偏好于特定國家的情況,進而將其影響效應給剝離出去。其次,通過控制選舉—時間固定效應(αect),能夠部分排除選舉本身對預期投資回報這一直接經濟后果的影響,包括預期經濟政策的變化和政策的不確定性等。也就是說,αect可以控制兩國之間政府、監管和信任等合作程度,用來分析來自同一母國的投資者對跨國資本流動的任何潛在影響作用。最后,通過控制投資—時間固定效應(αit),可以將世界經濟沖擊對跨國資本流動尚未觀察到的影響因素分離出來,避免世界經濟沖擊影響計量檢驗結果的可靠性。

(二)數據來源與處理

美國OFDI數據來自于美國經濟統計局(DEA)。在獲取美國1982—2020年OFDI數據后,借鑒Julio和Yook[14]的方法,以OFDI流量除以各東道國的GDP美元作為被解釋變量代入計量方程中。各東道國GDP美元數據來自世界銀行。同時,為分析除美國以外其他西方國家的OFDI是否也會受到黨派分歧的影響,本文還從聯合國貿易和發展會議統計數據庫(UNCTAD)中獲取了上述55個樣本國家2001—2012年雙邊FDI數據,并采取同樣方法進行處理,即也采用OFDI流量除以各東道國的GDP美元作為被解釋變量,進行穩健性檢驗。應該指出的是,之所以將其作為穩健性檢驗的一部分,是因為這些雙邊FDI數據的樣本年限相對較早,而美西方國家間黨派分歧在近期表現得更為明顯。

雙邊執政黨黨派分歧距離(PartyDistance)虛擬變量的相關處理方法為:先根據方程(1)計算各樣本國家雙邊執政黨在選舉后的黨派分歧距離,再根據計算結果確定虛擬變量的賦值,即如果選舉后雙邊執政黨的黨派分歧距離有所增加,則PartyDistance等于1,否則為零。選舉(Post)虛擬變量的相關處理方法類似,即根據Parl Gov數據庫給出的各國選舉情況,確定各樣本國家在選舉年份,則Post取1,否則取0。應該指出的是,由于Parl Gov數據庫沒有給出部分樣本國家的具體選舉時間,我們采取手動方式最后確定。

控制變量(cv)。為進一步分析黨派分歧對跨國資本流動的影響,還有必要討論各樣本國家選舉的勝率情況,畢竟勢均力敵的選舉容易產生不確定性,突出表現在難以在短期內判斷大選結果,進而對選舉后新執政黨的政策主張不易作出準確判斷。為簡化處理,本文將各樣本國家黨派得票數最高和第二高的差距劃分為五種類別,分別為(0,5%]、(5%,10%]、(10%,15%]、(15%,20%]和20%以上,并將其分別作為控制變量P1—P5代入計量方程之中,以檢驗實證結果的穩健性。

四、結果及分析

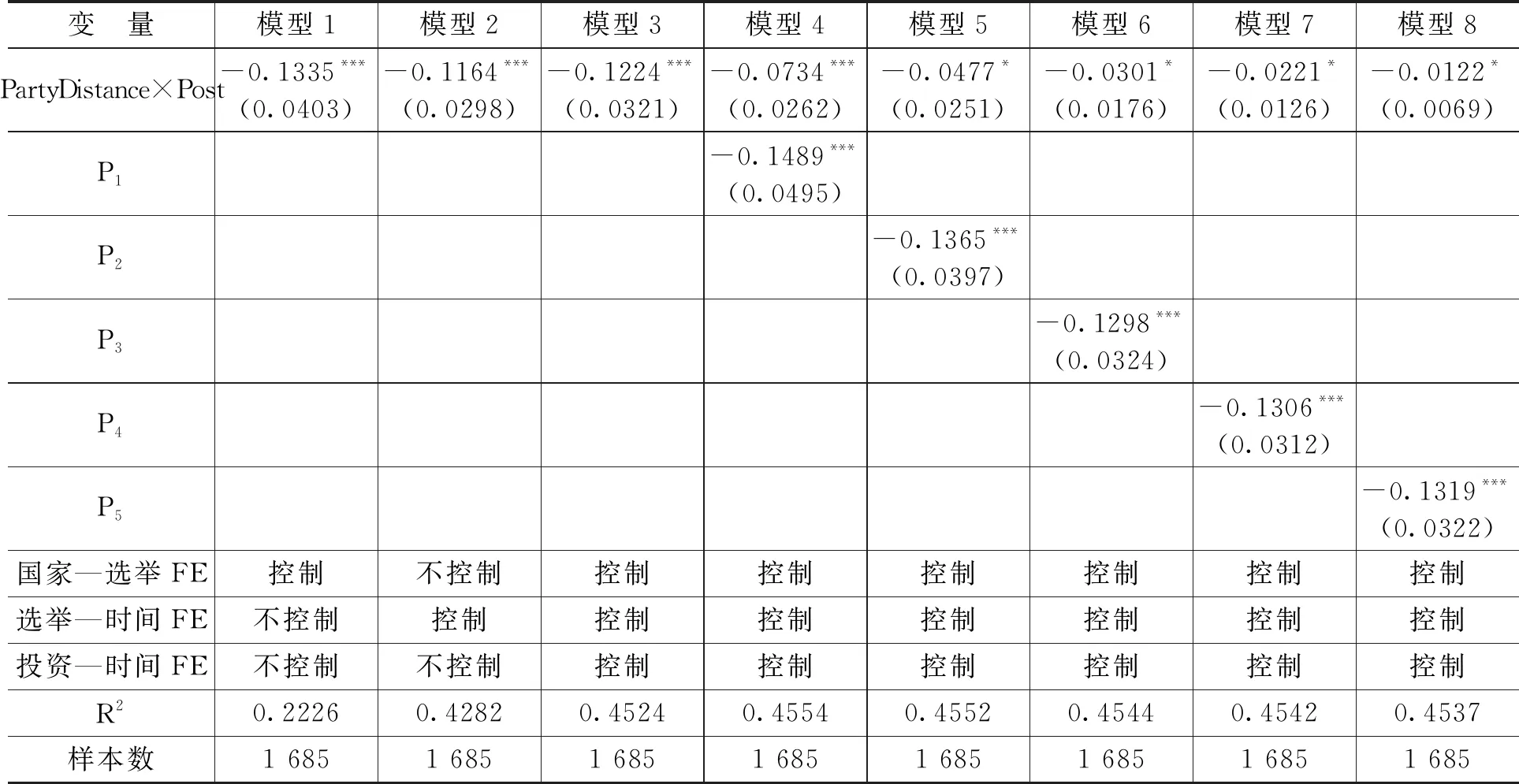

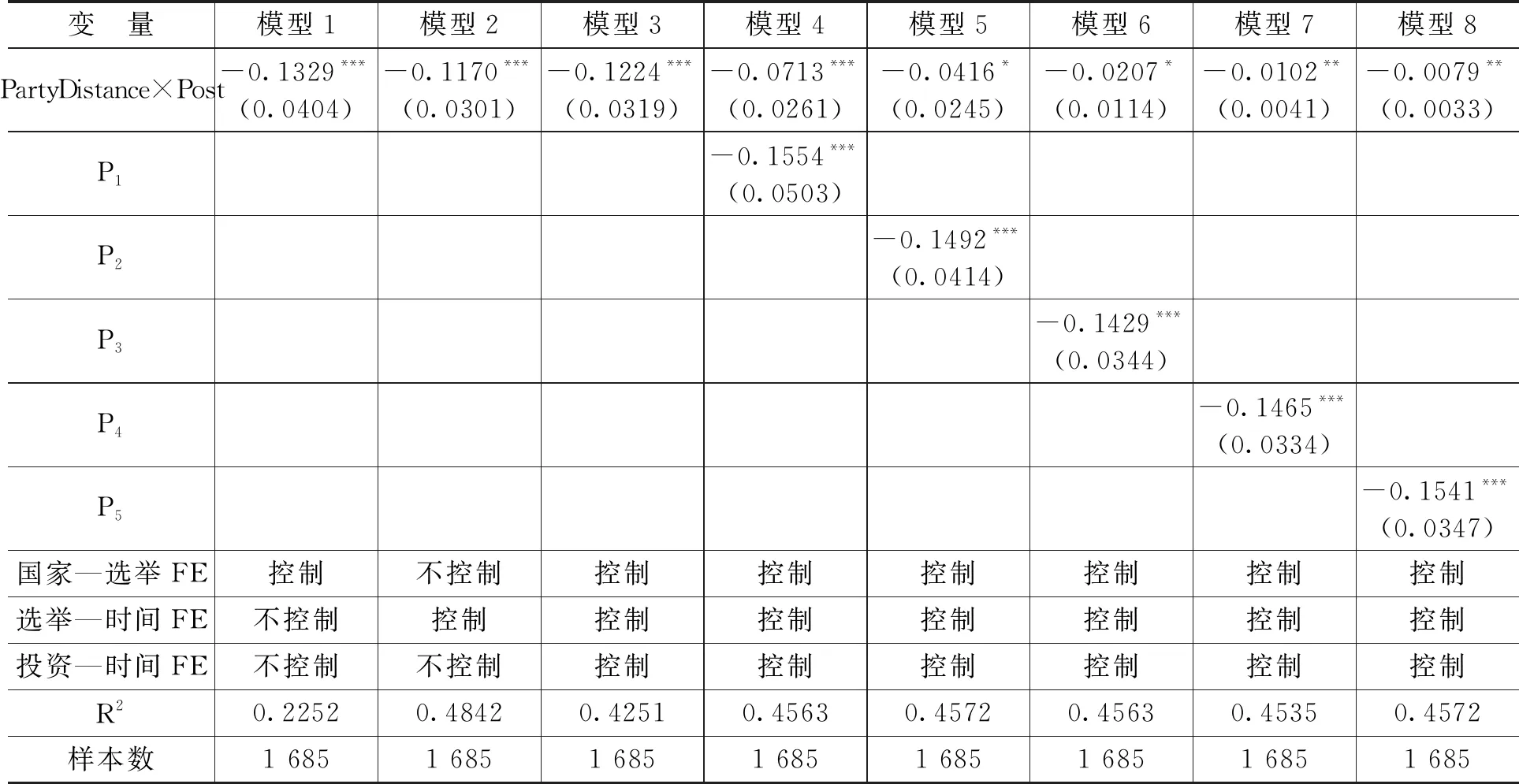

本文首先對美國OFDI情況進行初步回歸。初步回歸分兩種方式進行:一是按照計量方程(2)對主要變量進行回歸,記做模型1—模型3,區別在于固定效應選擇的不同。二是將選舉差異的P1—P5控制變量加入其中,記做模型4—模型8,對計量方程(2)進行基準回歸分析。表4給出了初步回歸結果。由表4可知,無論是否同時控制國家—選舉、選舉—時間、投資—時間固定效應,還是添加選舉結果差異的控制變量,所有實證結果中主要變量的系數符號、大小和顯著性水平都沒發生根本改變,計量結果較為穩健。

表4 初步回歸結果

(一)黨派分歧的影響

由表4可知,PartyDistance×Post的估計系數顯著為負,說明黨派分歧確實是影響美國OFDI的重要因素。雙邊執政黨黨派分歧距離與選舉的交互項顯著為負的結論表明:黨派分歧會穿越國界,是影響跨國公司跨國資本流動的一個重要卻常被人們所忽視的因素之一。客觀來看,跨國公司對外投資活動在選舉期間大幅下降,幾乎是一種常見的經驗,比如2014年印度大選后莫迪上臺,美國大型在線零售商亞馬遜和美國大型零售商沃爾瑪就削減了對印度約一百六十億美元的投資,致使印度當年吸引外資出現首次下降。政治經濟周期理論中黨派屬性與機會主義對此的解釋或許有借鑒意義。

從黨派屬性上看,黨派政治商業周期理論顯示:右翼政策傾向于以犧牲更多失業為代價降低通脹,左翼政策則相反。特定東道國大選后,如果出現右翼政黨向左翼政黨轉變,擴大就業的政策主張很容易形成未來通脹的理性判斷。這種黨派政策的轉換既會影響跨國公司OFDI的真實建設成本,又會影響實際項目投資的真實價值。一旦真實建設成本出現陡增或項目建設的真實價值出現下降,再加上選舉后極易出現的財政紀律和平衡預算等政府行為,以至于特定國家選舉后,跨國公司很容易形成政策不確定性的擔憂,進而影響他們的實際投資行為。此外,大選本身也對跨國公司對外投資產生影響。東道國執政黨在大選前通常有刺激經濟的動機,如果跨國公司忽視其他政黨上臺的可能,自然將增加投資進行積極回應,但是如果跨國公司的投資者具有前瞻性,很可能會減少投資,以便避免大選后支付該國執政黨上任后用于經濟刺激政策的更高稅收。

從機會主義上看,因為OFDI通常具有周期長的特點,項目壽命一般為數年或幾十年,非選舉國家的跨國公司可能會誤解東道國選舉后的宏觀經濟政策。例如,跨國公司如果預計到東道國選舉后的擴張性政策會產生較高通脹壓力,就會擔憂選舉后的更高通脹會侵蝕過去運營項目名義投資回報的實際價值,降低長期投資項目的吸引力,從而減少針對特定選舉國家的直接投資。類似地,選舉結束后的財政緊縮政策,也會減少跨國公司OFDI的利潤預期,特別是當東道國政府減少可用于補貼跨國公司項目建設的政府資金時,OFDI的意愿會顯著下降。所以,特定東道國選舉后,跨國公司都可能會感覺到該國選舉后投資環境的變化,無論是極易形成更高建設成本還是更低長期投資回報,都會降低對跨國公司的吸引力,進而減少相關直接投資活動。

(二)選舉情況的影響

由于投票結果通常很難預測,也會影響到國際商業關系,跨國公司必須對這種政策不確定性作出一個嚴肅的展望。實際上,跨國公司重視政策不確定性,尤其是當選舉如果出現有爭議性的結果,政策環境將變得越來越不明朗,政策不確定性將直接影響跨國公司管理層對特定國家的直接投資經營決策。表4控制變量的估計結果證實了這一點,東道國勝選率在5%以內的大選結果負面影響美國OFDI的顯著作用達到0.1489,遠高于勝選率在5%—10%的情況,也大幅高于勝選率的其他三種情況。

之所以勢均力敵的選舉更容易產生不確定性,與美西方國家的選舉規則密切相關。當候選政黨的支持率基本持平時,則意味著大選后的政府組成將是一個多方妥協的結果。新上任執政黨在議會中的控制力相對較弱,極容易在政策上出現一段不穩定的時期。總體上看,政策不穩定性是阻礙OFDI的主要因素,勢均力敵的競選更表現如此,比如對于東道國的右翼在任者來說,如果在選舉中出現勢均力敵的情形,在任者很可能被左翼當選者取代,進而出現黨派觀念的徹底轉變。

相對而言,左翼政黨通常“親勞動”,而右翼政黨通常“親資本”。在美西方的政黨結構中,左翼政黨的支持力量主要是勞工階層,他們的收入依靠勞動工資和社會福利,而右翼政黨代表的往往是工商業界以及金融資本家,他們追逐的是資本的高額利潤[7]。對于特定國家的跨國直接投資者來說,如果在選舉年觀察到東道國執政黨輪換的可能性,特別是右翼政黨的連任者一旦有被左翼政黨的當選者取代的可能,政策不確定性會陡然增加,自然會降低在該國的直接投資意愿。

(三)穩健性檢驗

客觀來看,現有文獻計算雙邊執政黨黨派分歧距離的方法還有很多,關鍵區別在于使用何種公式計算各國各政黨的競選綱領得分。Lowe等[19]對此進行了系統總結,除可以使用前文公式ln[(Rpt+0.5)/(Lpt+0.5)]進行處理外,還可以使用(Rpt-Lpt)/(Rpt+Lpt)進行計算。為檢驗結果的穩健性,本文使用這一計算方法,對上述結果進行穩健性檢驗,如表5所示。

表5 更換雙邊執政黨黨派分歧距離計算方法的回歸結果

由表5可知,在模型1—模型3的估計結果中,雙邊執政黨黨派分歧距離與選舉交互項負向影響美國OFDI都通過了1%的顯著性水平檢驗,且回歸系數絕對值處于0.1170—0.1329之間。這幾乎驗證了我們的猜想,即黨派分歧不僅會影響一國國內經濟合作,而且會穿越國境,對跨國資本配置產生消極影響。

從勝選率這一關鍵控制變量上看,替換核心解釋變量后,模型4—模型8的估計系數再次表明:越是勢均力敵的選舉,對跨國資本流動的負面影響越大,比如勝選率小于5%的負系數值遠高于勝選率差異較大的情形。這一結果同樣說明勢均力敵的選舉更容易產生不確定性,而政策不確定性是阻礙OFDI的重要因素,自然出現越是勢均力敵的選舉,制約跨國資本流動作用越大的結果。

五、進一步分析

(一)他國選舉與美國選舉的進一步比較

就美國OFDI而言,雙邊黨派分歧距離變大既有可能來自美國自身選舉,也有可能來自投資目的地東道國選舉。是美國自身選舉還是東道國選舉帶來的黨派分歧更容易導致OFDI減少?這一問題仍值得進一步分析。為此,本文在計量方程(2)的基礎上,將其區分為他國選舉和美國選舉兩類后,表6的計量結果顯示:無論是他國選舉還是美國選舉,PartyDistance×Post的回歸系數都顯著為負,進一步說明雙邊執政黨黨派分歧距離增加是影響OFDI的重要因素。

從相對系數的大小來看,表6的估計結果還顯示:他國選舉引起的黨派分歧距離增加,其負向影響美國OFDI的作用明顯大于美國自身選舉,且這一結論無論是對國家—選舉、選舉—時間、投資—時間進行控制還是僅對其中部分進行控制,都表現如此。比如控制所有控制變量后的估計結果中,他國選舉產生的黨派分歧距離負向影響美國OFDI的作用達到0.1054,而美國自身選舉導致黨派分歧距離增加的系數只有0.0870,前者幾乎是后者的1.2115倍,似乎說明東道國政黨政策的變化對美國跨國資本流動的負面效應更顯著。

造成這一現象的部分原因應該與美國長期以來堅持“政黨政治不過海”的理念有關,畢竟對于絕大多數美國人或美國企業來說,他們通常認為美國共和與民主兩黨的非對稱、極端化和不妥協性應該表現在其國內自身問題上,不應該擴展到海外,即美國政黨政策的兩極分化更容易引發國內問題的沖突與不妥協,而類似對外投資等海外國際事務總體上應該是一致對外,從而出現美國自身選舉引發的黨派分歧影響其OFDI的作用顯著小于東道國選舉產生的黨派分歧沖擊。當然,盡管存在上述細微差異,但表6的整體估計結果還是表明黨派分歧會超過國境,影響美西方國家間跨國資本的合理流動與配置。

(二)全部樣本國家雙邊FDI的再檢驗

以上分析都是針對美國OFDI的情況展開,自然就提出一個問題:美西方國家間黨派分歧除影響美國OFDI外,其他國家的OFDI是否也會受到這種因素的影響?為此,本文再以計量方程(2)為基礎,選擇相同的方法對包括美國在內的55個樣本國家進行再檢驗。

從聯合國貿易和發展會議統計數據庫(UNCTAD)中獲取了上述55個樣本國家2001—2012年雙邊FDI數據后,我們仍采取各樣本國家OFDI流量除以各目的地國家GDP美元作為被解釋變量進行計量分析。表7的估計結果顯示:無論是加入全部控制變量還是加入部分控制變量,也無論是包括美國在內的全部樣本還是剔除美國以外的子樣本,所有分析結果的系數符號、顯著性水平和相對大小均沒發生根本性變化,說明本文結果較為穩健。

表7 雙邊FDI的估計結果

由表7可知,雙邊執政黨黨派分歧距離與選舉交互項系數都顯著為負,說明樣本國家相互間黨派分歧距離越大,OFDI反而越低,再次驗證了上述主要結論。當然,PartyDistance×Post的回歸系數顯著為負更說明:西方國家間的黨派分歧并不僅僅是美國特有的現象,更可能是西方世界的一個“共性”問題,突出表現在黨派分歧會影響到美西方國家彼此間的OFDI。

此外,剔除美國后的樣本國家中,PartyDistance×Post的回歸系數顯著負系數要低于包括美國的情況,說明包括美國在內的樣本國家,其跨國資本流動更容易受到黨派分歧因素的影響。造成這一現象的主要原因或許是美國OFDI占全部樣本比重較高引起的。當然,上述結論雖然還不足以“證實”部分西方國家對美國政黨政策有不滿情緒,但至少在相互直接投資上,確實存在一種擔憂,即擔心兩極分化的美國政黨政策會影響本國赴美直接投資的未來收益。

需要指出的是,全部55個國家雙邊FDI的分析結果雖然能滿足本文的主要結論,但該數據庫統計的OFDI數據年限還是相對較早,時間范圍僅在2001—2012年,且未發現聯合國貿易和發展會議統計數據庫有相關數據的更新。上述結果是否符合美西方國家間黨派分歧的近期表現,仍值得進一步觀察。我們期望在未來能獲取更多更詳細的數據進行再檢驗。

六、結論與啟示

本文探討了美西方國家的黨派分歧是否會影響其跨國資本流動。選擇美國1982—2020年OFDI數據,采用漸近DID模型進行檢驗后得出以下主要研究結論:美西方國家執政黨之間的黨派分歧對其跨國資本流動有顯著負向影響,且這一結論無論是改變雙邊執政黨黨派分歧距離計算方法還是區分他國選舉與美國選舉所產生的雙邊黨派分歧距離增加都是成立的。對勝選率進行區分代入模型進行進一步檢驗后,筆者還發現越是勢均力敵的選舉,越容易出現黨派分歧負向影響美國跨國公司的OFDI,原因或許與美西方國家政黨政策不確定性有關。

選擇聯合國貿易和發展會議統計數據庫(UNCTAD)2001—2012年包括美國在內的55個樣本國家雙邊FDI數據進一步分析后筆者還發現:除美國以外,其他西方國家執政黨相互間黨派分歧也是制約彼此OFDI的重要因素,這說明除美國以外,其他西方國家也普遍存在黨派分歧不利于跨國資本流動的影響,背后深層次原因應該與政治經濟周期理論中的黨派屬性和機會主義有關。從黨派屬性看,如果跨國公司意識到東道國奉行投資者友好的政黨敗選給奉行勞工友好的政黨后,特定東道國選舉后的外資環境風險將會大幅提高,避險情緒會激發這些公司減少對特定選舉國家的直接投資。機會主義也有類似效果,因為東道國大選過程中一旦出現不歡迎跨國公司的政策主張,選舉后的投資風險就會很高,減少選舉期間OFDI支出顯然是這些跨國公司的最佳方案。

總之,無論是單獨對美國數據進行分析還是對55個主要西方國家進行分析,本文的檢驗結果都表明:美西方國家間的黨派分歧會超越國界,黨派分歧是影響美西方國家國際資本流動一個重要卻被人們所忽視的因素。這些結論的重要啟示是:世界正經歷百年未有之大變局,主要西方國家的黨派政治并非鐵板一塊,相互間政策沖突已經對其跨國資本流動產生了消極影響。只要中國保持戰略定力,堅持“一張藍圖繪到底”,堅持全面對外開放,美西方國家更容易形成對中國經濟政策長期穩定的合理預期,加大對華直接投資規模,抓住中國經濟發展的歷史性機遇,必然是其理性選擇之一。