去田園上課

策劃/本刊編輯部執行/王冬艷

“把蓮蓬揪下來,你知道‘揪’字怎么寫嗎?”“這個太小了,還沒長大,先別摘。”“鉤住,轉一下,雞頭米就被薅下來了。”金秋的陽光映照著孩子們花一樣綻放的笑臉,淮安市淮陰小學的行知農場里熱火朝天。船上的孩子采摘湖心的蓮蓬,岸邊的孩子則用自制的工具撈菱角、采雞頭米。

在田園上課是什么體驗?來到淮陰小學占地三十多畝的行知農場,我似乎找到了答案。在這里,有湖、有橋、有亭,還有果園、戲臺、體能拓展區。在這里,春天剪掉枝條的桃樹,到了秋天結的果子比往年更多;雞蛋放進孵化器里,二十一天后孵出了小雞;冬天大棚里的蒜苗依然茂盛……這些課本上的知識,學生都可以在農場里一一驗證。春種、夏忙、秋收、冬藏,行知農場的課程豐富多樣、意趣盎然,讓勞動實踐助力孩子們成長。

“雙減”政策實施一年多以來,為將學生從培訓班、作業堆里解放出來,讓教育回歸良好生態,淮陰小學依托行知課程在開闊視野、陶冶情操、培養愛好等方面做出了有力的探索。讓我們一起走近他們,感受大自然課堂的別樣魅力吧。

陶行知雕像

荷塘

“江南可采蓮,蓮葉何田田。”2022年9月29日下午,江蘇省淮安市淮陰小學在行知農場里舉辦采蓮勞動實踐活動,學校師生體會著“泛舟涵清湖,采蓮碧波上”的快樂。

2021年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。為了落實“雙減”政策,讓學生在學業之外找到真正感興趣、熱愛的事情,一年多來,淮陰小學既鼓勵學生參加陶藝、淮海戲、木刻版畫、花式跳繩等課外活動,又鼓勵學生走進學校的行知農場播種、施肥、澆水、鋤草……“多年來,我們依托行知農場開發出行知課程,引導學生尊重勞動、熱愛勞動,在勞動中提高動手能力和創造能力。”淮陰小學行知課程中心主任趙增紅說。

在校園里建一座農場

2013年,淮陰小學在建設新校區時,因為取土在校園里留下一塊很大的洼地。最初,學校把這塊地方建成了園林。新校園投入使用不久,學校領導班子認為園林應該為教育、教學服務,于是組織學科教師代表,商討如何把園林改造成可以開發課程的基地。身兼語文、科學兩科教學任務的趙增紅就是教師代表中的一員。“為教育、教學服務,首先要有教育思想作為指導,我們考察了很多地方,最后一致決定以陶行知先生的‘知行合一’‘生活教育’作為實踐的理論基礎。”趙增紅說。

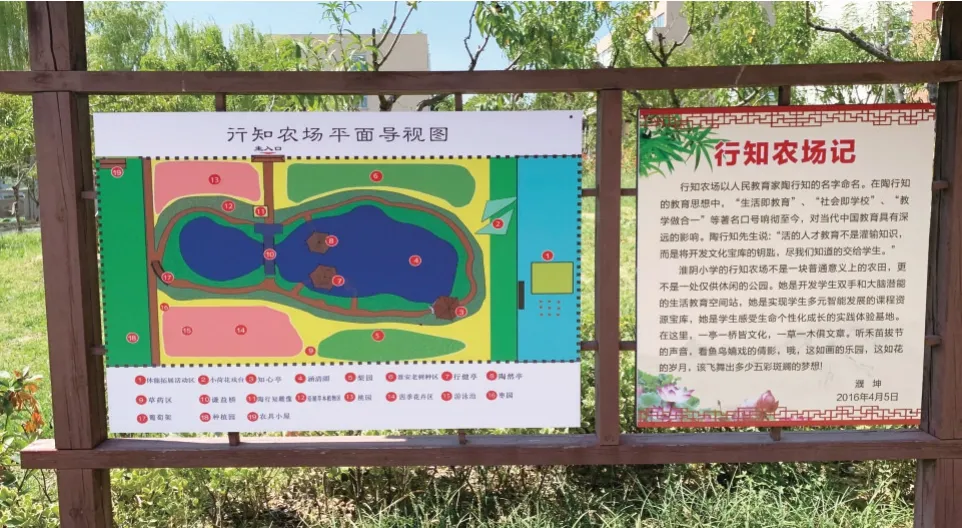

2014年,行知農場改造完成,淮陰小學開始開發行知課程。行知農場占地30多畝,入口不遠處坐落著陶行知先生的雕像,正中央是近20畝的涵清湖,湖上建有謙益橋、陶然亭、行健亭、知心亭,圍繞涵清湖錯落分布著桃園、棗園、梨園、桑園、草藥園、種植園、體能拓展區、小荷花戲臺和淮安原生樹種區。第二年,淮陰小學選擇一年級、三年級作為試點年級,探索行知農場資源在教學中的應用。

“科學這門課中涉及的動植物比較多,比如教科版三年級下冊‘植物的生命周期’單元是以鳳仙花生長發育為主線,讓學生觀察從種子種下去到出苗、開花、結果、豐收這一過程。所以,我們先從科學這一學科開始實踐,開發行知課程。”在鳳仙花的種植課上,趙增紅帶著學生到行知農場進行實地播種教學,種好鳳仙花后將盆栽放到教室里或走廊上,由班級的行知小組統一管理,方便學生的日常管理和觀察記錄。三年級有一節《剪枝的學問》,剪的是桃枝。為什么把長得好好的枝條剪了就能結出更多的桃子呢?“學生理解起來有些困難,我們就讓學生親手剪枝,并隨著時間的推移,讓他們驗證剪過枝的桃樹是否能結出更多桃子,反過來再理解所學的知識。”趙增紅說。

留下教育的“果”

在行知農場里上課,大多是分小組作業,一般一個班級會分成八個小組。以在大棚里種植大蒜為例,每個小組有一小塊種植區域,小組成員們負責測量、記錄等不同任務。為了探索什么樣的條件適合大蒜的成長,有的小組同時在大棚外種植一些大蒜作為參照,有的小組在大棚里同時種植一些水培大蒜,不同小組間還可以共享數據,進行比較。在趙增紅的引導下,學生們感受到了探究的樂趣。“學生們會發現,原來植物生長需要的條件有很多,在不同環境中,它們生長的態勢是不一樣的。經歷整個過程,對學生來說就是一個很寶貴的經驗。”

為了尋找更多的切入點,淮陰小學的教師對教科版3~6年級的科學教材進行梳理后發現,能夠開發的課程資源極為豐富。“油菜花的觀察課、小動物的尋訪課等都可以直接到農場來上,鮮活生動的田園課堂能引發學生對花草樹木、小動物的興趣,并逐步把這種興趣過渡到對生命世界、生命本質的探究。”

趙增紅帶著學生在大棚里種了40株草莓,草莓長勢很好,開花后卻遲遲不結果。這是因為大棚里是沒有風,草莓開花后沒能授粉。趙增紅帶著學生用棉簽給草莓人工授粉,最后40株草莓都結出了果實。“學生們覺得授粉很神奇,自發地就會去探究為什么要進行人工授粉,還有哪些植物結果需要授粉,這些探究形成了他們的學習報告和觀察日記。”

不同于傳統課堂,到了室外,教師的授課方式包括作業的布置都很靈活,學生就有了不一樣的感受。農場的圍墻上貼著一些跟種植有關的詩句和經典行知課程的案例,“經常有學生跟我說,在農場里上一堂課下來滿頭大汗,終于知道什么是‘汗滴禾下土了’。這正是我們希望看到的:學生獲得勞動體驗的同時,也能獲得文學上的浸潤。”趙增紅說,學生在經歷了行知課堂的教學后,合作意識、團隊意識、交流和動手能力會增強很多。學生在一節行知課上學會了分工,再次上課時,分工的意識就很明確。“他們了解到做一件復雜的事需要團隊合作,在這個過程中,有領導能力的學生會凸顯出來,自覺地給大家分好工。等學生有一天長大了,留在他們思想深處的東西就是教育的‘果’。”趙增紅說,這是行知教育很美好的一個初衷,希望學生在童年留下不一樣的記憶。

趙增紅

農場導視圖

“趣采蓮”勞動實踐活動

農場也是德育課堂

為了讓學生感受農耕文化,淮陰小學向全體師生征集具有中國傳統農耕特色的農具,并在農場里開辟出一處農具展示廳。

農具展示廳里有一架篩花生的木制農具,收上來時已有多處破損,為此,淮陰小學的教師又動手仿制了一架。花生從田里收上來時沾滿了泥土,要晾曬后才能去掉,通過腳踩篩車踏板讓花生上下顛簸就可以輕松甩掉泥土。每次,農場的花生收獲后,學生可以親身感受一下,學習通過使用工具達到方便、省力的目的。

淮陰小學少先隊輔導員夏國斌是一名退伍軍人,在他看來,農場不僅是行知課堂,也是德育課堂。“我們在設計行知課程之初就把德育融入其中,形成了一年級‘做一粒讀書的種子’、二年級‘小禾苗向陽生’、三年級‘我與小樹共成長’、四年級‘我與小樹來比高’、五年級‘我學小樹立志向’、六年級‘我與小樹做棟梁’等一系列活動。我們成長儀式的啟動篇是‘認領一棵樹’,放在植樹節當天,成長儀式的正式活動是在六一兒童節的舞臺上呈現,其中還有‘給媽媽寫一封信’‘護蛋行動’等多個活動。”

淮陰小學教師何金晶出生時,家人給她種了兩棵櫻桃樹。后來,家里的老房子拆遷,有人想購買這兩棵樹,何金晶卻覺得把樹捐給學校的行知農場更有意義。四年前,在淮陰小學2000余名師生的見證下,兩棵櫻桃樹被移至行知農場。何金晶為兩棵櫻桃樹取名為“小歡”“小樂”,希望全校師生能在歡樂的氛圍中度過每一天。“每年櫻桃成熟時,我們就會組織一次‘因你而紅’的活動,讓學生在品嘗櫻桃的同時,也懂得‘贈人玫瑰,手有余香’。”夏國斌說。

開學第一課

孔晨曦

跨學科的“融學課堂”

2020年,新疆棉花事件發生后,淮陰小學語文教師莊雙子以新聞熱點事件為契機,給四年級的學生上了一節特殊的棉花課。“我先是把新疆棉花事件的前因后果講給學生聽,后來決定帶著學生一起種植棉花。”莊雙子向學校申請采購了一批棉花種子,請教了園藝師傅后,帶著學生挖土、播種、澆水……過了一段時間,棉花發芽了,學生們盼著它長大、開花、結桃。等棉桃裂開,露出白棉來,學生們興奮極了,特別有成就感,也為中國棉花感到驕傲。

還有一位教師設計了一堂行知課,同組的教師來聽,不同學科的教師也來聽。“她有一個點抓得很好,對來聽課的教師有一定的觸動和啟發。”小學有11門學科,各學科教師都可以在行知農場里找到一個創作天地,陸續開發出一些課程。“我們把各個學科的教材梳理了一下,找出能夠在農場里上課的內容,形成了我們的校本教材。我們也從單學科作戰轉到跨學科合作。”趙增紅說。

六年前,淮陰小學開始在課堂上帶學生養蠶,后通過融學課堂,進行跨學科整合,全校師生都參與了養蠶活動。蠶在最開始的時候就像小螞蟻一樣,只有2毫米長,但它每天都在生長變化,3毫米、1厘米……一直長到7厘米。科學課上,師生親歷長達五十多天的養蠶過程,了解蠶寶寶的生命周期;語文課上,學生在教師指導下寫養蠶日記,記錄蠶寶寶的生長變化;數學課上,教師帶領學生采用科學方法進行測量、計算蠶繭結絲的長度;品德與社會課上,學生了解到我國蠶桑文化的歷史;美術課上,學生以“蠶寶寶的一生”為題繪制蠶的生長圖譜。

普及、拓展與研究

如今,淮陰小學的行知課程分為三類。第一類是從教材里梳理出來,配合教材開展,普及性的課程所有學生都可以體驗。第二類是拓展類課程,在課程基礎上衍生出的品德教育、公益活動等。“比如,涵清湖里的菱角成熟了,學生采摘、品嘗后,就把多余的拿到附近的菜市場義賣,并把賣得的錢捐給福利院。從采摘到義賣,讓采菱課變得既有趣又有意義了。”趙增紅說,第三類則屬于研究型課程,學生想要學習得更加深入,探索其中的奧秘,就需要加入學校社團來實踐。

多年來,趙增紅依托行知農場,組建了蠶桑社團、中草藥社團、航模社團等。社團先后有兩名學生被評為“全國科學小院士”。趙增紅被評為“全國優秀科技教師”“江蘇省少年科學院優秀輔導員”等。她參與學校多項省市級課題研究,撰寫的論文《建有文化的課程基地》榮獲江蘇省基礎教育課程基地建設指導中心案例評比一等獎。

今年10歲的孔晨曦是中草藥社團的一員,加入社團一年多來,不僅學會辨認很多中草藥,了解了清代淮陰中醫瘟病學家吳鞠通的故事,還學會了制作香囊、艾灸等。行知農場的中草藥區成了她常去的地方,當她得知農場準備種植艾草時,主動申請加入種植隊伍,時時觀察、記錄艾草的生長變化。在端午節陽氣最旺的那天,孔晨曦和同學們在老師的指導下一起采集艾草,給學校的每間教室都插上艾草,寓意驅趕疾病,健康平安。

孔晨曦想到奶奶經常感覺腰背冷痛,不時要捶捶,而艾草可以通經活絡,或許能緩解奶奶的病痛。于是,她揀枝、曬干、搓絨,提煉出艾絨后再加入海鹽放進布包。這樣,奶奶每次腰疼時就可以熱敷。秋季開學后,孔晨曦把紫蘇葉、藿香、佩蘭、防風搭配到一起,制作成秋季香囊,“時時佩戴,不僅可以驅蚊,還能讓病毒遠離我們。”

莊雙子負責學校的孵化社團。每次孵化,她都帶著社團成員記錄下把蛋放進孵化器的日期,蛋一天天發生的變化過程,雞、鴨、鵝蛋出殼的順序……“我會讓學生帶著問題去觀察,比如孵化期間的天氣狀況、濕度等。孵化期間,社團學生每天都跟我報告蛋的情況,大家躲進棉被里用燈照蛋,一看,有血絲了,一聽,有心跳聲了,大家都特別激動。學生們最后也得出了一些結論,比如雞蛋通常需要孵化二十一天,鵝蛋殼比較厚,需要三十天左右。”

由于學生不具有孵化經驗,孵化失敗的次數要比成功的多,有一次一整箱蛋都沒有孵出來。在莊雙子看來,失敗也是一種教育。“我們以此為契機拓展出一堂生命教育課,告訴學生孕育一個新生命要經歷重重磨難,生老病死都是自然現象,孩子幼小的心靈很脆弱,但這樣的生命教育是必要的。”

中秋活動

“做一粒讀書的種子”活動

勞動實踐課程超市

2022年,教育部正式印發《義務教育課程方案和課程標準(2022年版)》,將勞動課從原來的綜合實踐活動課程中獨立出來,并發布《義務教育勞動課程標準(2022年版)》。2022年9月開學起,勞動課正式成為中小學的一門獨立課程。

淮陰小學在勞動課程標準頒布之前就把勞動教育納入課時:三年級到五年級學生,每周至少參加一次農場勞動實踐。為了指導學生更好地利用行知農場,學校課程中心根據季節和農場的資源情況,每月更新“行知勞動實踐課程超市”,提供勞動任務清單。“勞動課成為獨立課程后,我們有了依據,方向也更加明確了,勞動課程不僅僅局限于在學校里,我們還鼓勵孩子幫父母做家務,去養老院打掃衛生,做一些志愿活動等。”趙增紅說。

2022年9月,“行 知 勞 動 實 踐 課程超市”提供了《我的動物朋友》《我的中草藥朋友》《穩操勝“蒜”》《琵琶物語之葉子篇》《秋葉之美》《神奇的芝麻》《神奇的山楂》《神奇的油菜》等八個課程。《我的動物朋友》建議上課地點在涵清湖畔,老師講述兔、鵝、鴨等動物的文化象征意義,學生說說相關的故事、古詩、成語、諺語等,然后,大家一起喂養動物或者打掃圈舍。《神奇的山楂》上課地點在中醫藥草園,老師帶領學生認識山楂的食用、藥用和經濟價值,學生尋找農場中的山楂樹分布,分組采摘山楂,并在老師的指導下做出山楂制品。“我們的作業紙有一個大概的范式,鼓勵各科教師帶著學生們來體驗,并在體驗的過程中留下一些痕跡。如果教師覺得學校提供的課程不適合,也可以進行創新。”

去年,教育部召開的新聞發布會上明確表示:秋季開學開始,將在義務教育階段全面推行“5+2”這一新模式,學校每周五天放學后都要開展課后服務,每天至少開展兩小時。“下午四點到六點,是學校延時服務時間。學生可以花一個小時在農場度過,比如四十分鐘勞動,二十分鐘坐在一起聊一聊有哪些收獲,做一些有創意的作業。”趙增紅說,如今秋天到了,落葉滿地,常常有學生帶著工具清掃落葉。“他們還可以采集一些落葉,做標本、粘貼畫,或者只是在落葉上走一走、打個滾,聽葉子沙沙作響的聲音。希望學生能在延時服務的這段時間,結合農場資源,多一些體驗。”