藍田巾藥材產業發展現狀與對策建議

李帆 張耀民

為推動陜西藍田中藥材產業發展,進一步優化產業區域布局,調整品種結構,強化市場建設,實現中藥材產業可持續發展,促進農民持續快速增收,依據國務院辦公廳《中藥材保護和發展規劃(2015-2020年)》,結合藍田中藥材發展現狀,提出相應對策建議。

1 發展現狀

1.1 藥材資源豐富,發展條件優越 藍田縣位于秦嶺北麓,關中平原東南部,縣內川、原、嶺、山皆有,土壤類別多樣,海拔落差較大,在418~2 449 m之間,屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,氣候溫和,光照充足,森林覆蓋率高,林木種類繁多,中草藥各類資源分布廣泛,年降雨量833 mm,年平均氣溫13℃,四季分明,最冷月份(1月)平均氣溫-1.2℃,最熱月份(7月)平均氣溫26.3℃。10月至次年4月晝夜溫差在8~10℃,優越的自然氣候條件適合多種中藥材和藥用菌生長繁育。

據縣農業區劃介紹,《藍田縣中草藥選編》記載,藍田有植物藥、動物藥及其他藥物資源共計1 538種。其中主要常用藥物50余種,主要分布于秦嶺山地和橫嶺丘陵地帶。豬苓、天麻、蒼術、連翹、五味子、菖蒲為山區特產,黃芩、柴胡、苦參為嶺區特產,出產甚富。傳統栽培的道地藥材有天麻、豬苓、重樓、五味子、黃芩、柴胡、金銀花、連翹、黃精、苦參10種中藥材。藍田天麻品牌歷史悠久,一直在陜西關中及西北藥材市場獨領風騷。

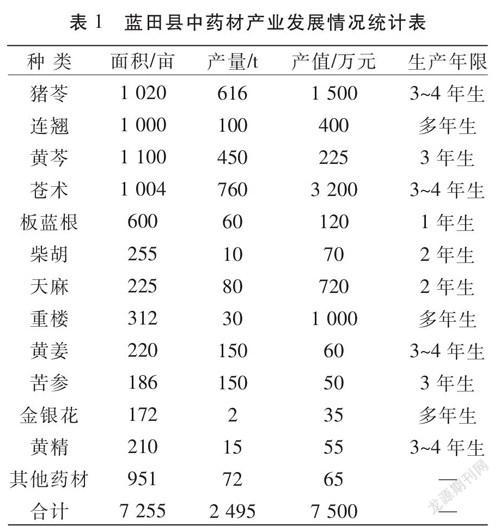

1.2 產業發展初具規模 近年來,縣委、縣政府將中藥材產業作為鞏固脫貧攻堅成果的主要產業之一,集中資金優勢,著力發展中藥材產業,使中藥材種植面積逐年增加,截至目前藍田縣野生藥材面積4 900畝,人工栽培道地藥材面積7 255畝,分布于全縣16個鎮的80個行政村。種植品種以天麻、豬苓、黃芩、蒼術、連翹為主,搭配品種有柴胡、桔梗、金銀花、半夏、銀杏、山茱萸、黃精、重樓、白芨、遠志等10余種,種植面積、產量及產值見表1。天麻、豬苓、連翹、五味子、重樓分布于藍田東南部山區,是山區群眾經濟的支柱產業,黃芩、蒼術、柴胡主要分布于橫嶺丘陵地帶,種植較多的有華胥、洩湖、葛牌、九間房、灞源、輞川、玉山、孟村等鎮。

1.3 中藥材專業合作組織發展迅速,典型大戶不斷涌現 近年來藍田中藥材專業合作和種植大戶發展迅速,全縣現有中藥材種植專業合作社13個,種植大戶32個,各類中藥材實用人才和鄉土專家24人,圍繞中藥材產業開展技術培訓和科技創新,廣泛建立起產品銷售網絡,積極為中藥材產業提供“產前、產中、產后”服務,提高了藥農的科學種植技術水平和種植效益,調動了廣大農民發展藥材生產的積極性,同時也解決了藥農生產中缺技術、缺信息、產品銷售難等許多問題,為藍田縣中藥材產業發展起到了積極性的推動作用。

2 發展中存在的問題

2.1 科學管理水平較低,藥材產量質量不高,影響農戶生產積極性 藍田中藥材生產雖然發展迅速,但有數量沒有質量,總體效益不高,主要是因為科學管理水平較低,具體表現:一是科技人員缺乏,技術推廣力量薄弱。目前中藥材栽培、加工的技術人員不多,技術推廣網絡不健全。二是藥農的科技文化素質普遍偏低,缺乏一定的生產、加工技術,產量和質量上不去,影響種植效益。三是良種推廣步伐緩慢,如良種金銀花、高產優質天麻、豬苓等許多優良品種推廣比較緩慢。

2.2 流通領域不暢,缺少中藥材市場信息和相關的龍頭企業帶動發展,穩定的銷售網絡還未形成 目前,藍田沒有完善的中藥材集散交易市場,銷售主要依靠上門收購,也沒有中醫藥龍頭企業帶動發展,生產、加工、銷售“一條龍”全產業鏈尚未形成,加之藥材種植較分散,且大多分布在交通不便的丘陵、山區,農民賣藥難的現象比較突出。

2.3 市場價格波動對群眾生產積極性影響較大 中藥材市場價格波動較大,群眾生產存在盲目跟風現象,種植風險大,影響群眾種植和發展積極性。

3 發展思路和對策建議

立足藍田特色中藥材資源和良好的自然條件與生態環境,堅持保護與發展并舉,依托科技支撐,結合國家扶貧惠農政策,科學發展中藥材種植與加工。以市場為導向,以龍頭企業和農民專業合作社為依托,通過政府引導、市場運作、企業帶動、農戶參與,加快中藥材種植、產地初加工、飲片提取物及市場流通體系的全產業鏈培育,推動藍田特色中藥材集約化、品質化、品牌化發展,提高藍田中藥材產業核心競爭力,進一步提升藍田中藥材產業化水平。

3.1 發展思路

1)堅持市場主導與政府引導相結合,爭取政策支持。結合藍田“十三五規劃”,制定藍田中藥材產業發展規劃,充分利用國家及省市中藥材發展政策,爭取專項資金支持。通過制度創新,促進土地流轉,使分散的小農生產、粗放的經營管理轉變為規模化、集約化的現代農業生產經營模式。

2)健全科技服務體系,打破原有各涉農科技部門的界限,加強聯合與合作,依托縣鄉農業技術推廣機構,聯合中藥行業協會、研究會,運用現代信息網絡技術,建立一個完整的藥材種植推廣體系隊伍,完善技術服務體系。

3)堅持提高產量與提高質量相結合,加快標準化示范工程建設,嚴格執行國家藥品法,和種植、研發、生產經營規范要求,按照標準化、專業化、規模化、示范化生產經營原則,以“公司+基地+農戶”“公司+推廣單位+基地”等多種產業化發展模式,實施種植、加工、營銷一體化,以效益和國內國際市場為導向,適時調整產業結構和產品結構,爭創精品名牌,把縣域內外各自為戰的無序競爭和生產力整合起來,大力拓展市場,增強競爭能力,促進中藥材產業規范化發展,產業化經營。

4)堅持可持續發展。中藥材栽培比農作物栽培歷史短得多,絕大部分只有幾十年的引種栽培史,利用時間不長,藥材種子種苗的純正性是目前中藥材產業發展的關鍵問題。借鑒陜南中藥材產業發展經驗,優先發展、補強藍田現有市場和種植基礎的優勢藥材種類,加強對緊缺中藥材的保護和野生品種的人工栽培研究,時中藥材資源永續利用,可持續發展。

3.2 對策建議 用5年時間使主要中藥材種植面積達到20 000畝,以南山及嶺區為重點,由分散種植逐步規范化集中連片種植。實現10個千畝鄉鎮,10個500畝村,50個百畝專業大戶。重點發展“兩帶、一板塊、一基地”。即:葛牌鎮、小寨鎮、輞川鎮、灞源鎮等為重點的山區豬苓、天麻、五味子、重樓種植帶,以華胥鎮、洩湖鎮、玉山鎮為重點的半嶺、嶺區黃芩、蒼術、柴胡種植帶,以藍關鎮、焦岱鎮、前衛鎮為重點的黃精種植板塊和以九間房鎮穆家堰村為重點的金銀花種植基地。

1)加快中藥材野生資源保護工作。據第四次中藥材資源普查,藍田共有正品藥物資源127種,盡管大部分蘊藏量較大,但并非取之不盡,用之不竭。濫采、過度開發已使一些寶貴的中藥材資源瀕臨枯竭。如豬苓、蒼術、黃精、重樓等。尤其是重樓,市場價格高,一些采挖者瘋狂濫挖,屢禁不止。因此,應加大宣傳力度,加強群眾的資源保護意識,不斷提高這一特殊資源的數量和質量。對國家已列入動植物保護品種的中藥材,積極開發家種、家養。

2)規范化生產。一是種質優質化。盡快建立中藥材資源保護圃,開展瀕危植物類藥材的基源鑒定和篩選優良種質工作,防止品種退化。二是引種合理化。根據野生藥材的生態環境,選擇適宜地點引種和栽培。引種要以道地藥材為主,因地制宜,合理布局,有重點地建立道地中藥材生產基地,保證優質、高產、高效地發展中藥材生產。三是管理科學化。應加強對中藥材生產田間管理和人工馴養的技術指導,做好產量預測、市場行情及供求情況分析,盡量保證產、供、銷均衡化,防止大起大落,引導藥材有序生產。引進中藥材加工企業,推進中藥材生產快速及可持續發展。

3)科學化生產。一是加快野生中藥材變家種的撫育栽培,加強中藥材高產、優質栽培技術研究,通過建立道地藥材生產基地等措施,提高藥材產量及質量。二是病蟲害綠色防治。以生產“無公害綠色藥材”為目標,采取低毒農藥開展防治措施,采用生物防治法,推進中藥材病蟲防治工作綠色化。

4)大力發展道地中藥材種植,推進道地中藥材基地的認證。加快中藥材種植GAP基地建設,促進中藥材種植科學化、規范化,做大做強中藥材種植產業。因地制宜,根據不同條件,選擇藍田道地中藥材黃芩、蒼術作為主要品種,利用3~5年時間,實現現有中藥材天麻、豬苓、黃芩、蒼術、連翹、金銀花、黃精、苦參、桔梗、重樓等的良種繁育和規范化、規模化種植。在種植示范園建設上,推進中藥材GAP基地建設,有效提高中藥材產量和質量,帶動和促進藍田中藥材種植的健康發展。同時,采取政府調控、市場引導、科技支撐、企業運作、帶動農民的運行機制,鼓勵引導新型農村經濟合作組織,科研單位參與中藥材示范園建設,為藥農提供專業化指導和權威的市場行情分析,著力推進藍田中藥材GAP示范基地建設。

5)加強中藥材質量控制。強化藍田中藥材道地產區環境保護,強化中藥材生產質量管理規范,推行中藥材生態種植,野生撫育和仿生栽培。嚴格農藥、化肥、植物生長調節劑等使用管理,分區域,分品種完善中藥材農藥殘留,重金屬限量標準,制定中藥材種子種苗管理辦法,在中醫理論的指導下,對中藥材進行合理的加工炮制。規范中藥材生產加工標準,爭取省市藥材生產管理部門對藍田道地中藥材生產基地的認證。

6)合理利用優勢資源,整體規劃,合理布局,連片開發,規模種植。實施科技行動計劃,進一步提高中藥材種植水平和技術創新能力;以整體提升中藥材產業化水平為目標,加快推廣中藥材GAP規范化種植標準為中心,規模效益明顯為目的。建立中藥材規范化種植基地,使中藥材產業真正成為農民增收和農村經濟發展的支柱產業。

李帆,陜西省藍田縣玉山鎮人民政府,郵編710500;張耀民,藍田縣輞川鎮政府。

收稿日期:2022-03-25