社會記憶理論視闕下金華婺劇服飾文化探析

夏艷青,張 彬

(1.浙江廣廈建設職業技術大學 浙江 東陽 322100;2.西安工程大學 陜西 西安 710048)

一、社會記憶理論概述

社會記憶理論的發展經歷了漫長的過程,學術界普遍認為其由集體記憶理論延伸而來,后由保羅·康那頓正式提出“社會記憶”。他認為社會記憶的發展與國家政治權力、社會變遷有著相輔相成的關系。這一觀點表明,社會記憶是人類社會文化發展的重要組成部分,強調人的重要性,也是個體意識或特定群體意識在社會轉型變遷過程中不斷更迭、獲取、抽離、組合并傳播信息形成的一個過程,而這個過程側重于個體對人類文化傳承的記憶內容。因此,就人類的社會文化發展而言,社會記憶具有舉足輕重的地位。

學者孫德忠認為:“文化哲學和生命哲學對記憶現象的深入挖掘凸顯了記憶與人類生活的內在聯系,這正是社會記憶應有的內涵。”所以,社會記憶的研究必然體現出文化的特性。近年來,國家提倡傳承中國傳統服飾文化,婺劇是國家級非物質文化遺產,對婺劇服飾文化社會記憶的認知和研究,不僅有助于了解婺州地域民俗文化,更有助于提升浙中婺州地域文化的社會影響力,展示和傳承中國豐富的非物質文化遺產。

二、金華婺劇服飾文化概述

(一)金華婺劇文化的地域歷史背景

婺劇是我國古老的戲曲劇種,俗稱“金華戲”,2008 年經國務院批準列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。它是高腔、昆腔、亂彈、徽戲、灘簧、時調六種聲腔的合班,被稱為“徽戲的正宗,京劇的始祖,南戲的活化石”。自古金衢地區江流眾多,物產豐富,明清以來,更是商貿繁盛之地,已然成為各種戲曲爭勝斗奇之地。在婺劇發展的鼎盛時期,“婺劇包容了六大腔調,幾乎可以說集中國戲曲音樂聲腔之大成。”

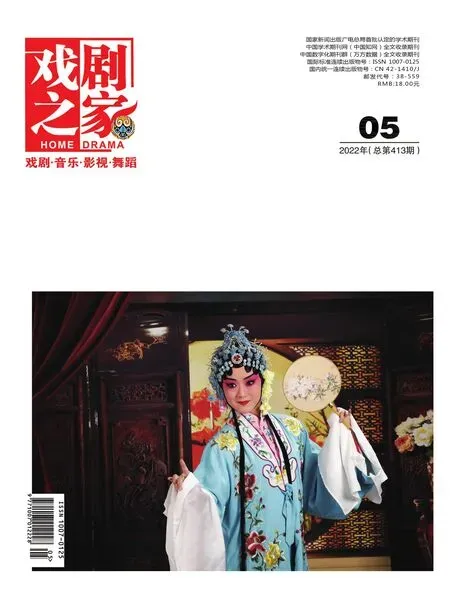

婺劇的發展離不開婺劇服飾的變化,婺劇服飾也是婺劇表演的物質載體。婺劇服飾大體繼承明清以來中國傳統戲劇服飾樣式,但因婺劇本身獨特的草根藝術特色,其戲服款式多樣,色彩以紅、綠為主,極為鮮艷,龍頭紋樣造型夸張,蘊藏著浙中民間最樸實的生活風貌,構建起獨有的戲劇舞臺文化符號。

(二)金華婺劇服飾文化研究現狀

婺劇服飾隨著戲曲文化的變化而發展,受婺劇表演形式、地域文化、民俗文化、受眾審美等諸多因素影響,對其研究可以從婺劇文化的發展入手。目前來看,婺劇相關研究成果頗多,如金華市藝術研究所作的《中國婺劇史》,包華升的《浙江婺劇手寫孤本劇目集》,章壽松、洪波編著的《婺劇簡史》,賈祥龍的《婺劇與義烏文化》,洪明駿等人合著的《婺劇》等,都深入研究戲劇文化,再現婺劇演出環境及形式,形象講述了婺劇藝術走村串巷、雅俗共賞的民俗化、農村化特征。這些文獻在理論上對婺劇的發展及其表演藝術形式進行了梳理,為婺劇服飾的采集、調研奠定了基礎。

近年來,學術界對婺劇服飾文化的研究逐漸豐富。婺劇老藝人江和義、徐東福、周越先、徐汝英等在典型婺劇劇目曲牌的口述或手抄本中為我們再現了婺劇服飾的藝術形式;徐裕國先生《中國婺劇服飾圖譜》一書為恢復和傳承婺劇戲服制作技藝提供了歷史依據,記錄了江南服飾文化及其影響下婺劇服飾的分類,明確了婺劇服飾有著奔放、灑脫的婺州文化特征;非遺學者陳雪飛討論過關于婺劇戲服傳統手工技藝的搶救性保護問題,深入分析婺劇服飾文化的起源、分類及戲服傳統手工技藝特色,對婺劇服飾手工技藝保護與傳承提出一些思考;學者余美蓮(2015)、胡雅麗(2010)等也對婺劇戲服的風格特征、程式化設計等方面進行論述,這些學術界的文獻資料為婺劇服飾文化的社會傳播提供了有力的保障。

三、婺劇服飾文化社會記憶背景的解讀

對文化價值的正確解讀是對社會記憶傳承的一種堅守。縱觀金華婺州文化的發展,可以說它是江南文化優雅、婉轉、詩情的精神象征,隨著時間更替,原汁原味的浙中戲曲文化逐漸消失。尤其在當下,年輕人對婺劇的理解、對婺劇服飾的理解有失偏頗,他們認為其是受到京劇、越劇、川劇服飾文化的影響而形成的,淡忘了婺劇是優秀的非物質文化遺產。婺劇是難能可貴的農民戲,明清之際的金華,農村占大部分面積,戲班子的藝人都是農民出身,他們在農閑時外出組班演出,農忙時回家生產。直到抗戰初期才有固定的班社出現,長期流動于農村演出。老藝人王曉民說婺劇具有真正的“草根特色”,即“農民看,農民演,演農民。”這樣一種置身于金華地區的江南戲曲扎根于鄉土之間,帶著中國最本土化的印記,反映著這世間最樸實的生活追求,最真摯的道德情感,最樸素的善惡觀念,體現著農民奔放、灑脫的氣質。因此,婺劇服飾更顯大氣、粗獷、色彩艷麗,迎合民眾審美。深入挖掘社會記憶中婺劇服飾文化的地域性、民俗性的精髓,有助于樹立婺州文化自信。婺劇作為金華的一張地域名片,應該讓其成為一種能夠傳播浙江文化光輝形象的劇種,通過婺劇服飾的變化,追尋金華婺州文化的親切氣息。

四、婺劇服飾文化社會記憶活動分析

社會記憶活動離不開人的個體化實踐,而婺劇服飾文化的社會記憶也離不開婺劇演出藝人和臺下觀眾的實踐,其借助表演、技藝實踐等身體行為進行表述。學者鄧娟認為,社會記憶建構由國家記憶、地方記憶、基層民眾記憶三個部分構成,社會記憶活動由不同層次的記憶重疊來完成構建。而表演本身是記憶形成的一種建構過程,其結果必然會強化原有的社會記憶,形成文化認同的行之有效的方式,轉化為活的文化基因。

(一)從國家層面來看

在當代婺劇服飾文化中,國家記憶中凸顯浙中鄉土氣息,近年來,婺劇的身影,一直出現在人們的視野中,浙江省成立浙江婺劇藝術研究院,中國婺劇博物館;新年戲曲晚會、央視春節聯歡晚會等國家級舞臺上婺劇頻頻榮耀登場;2019 年亞洲文明對話大會中,婺劇演員參演《盛世梨園》,在世界舞臺上展示中國戲劇精神,不僅為傳統婺劇服飾文化傳承與傳播提供了一個良好的平臺,同時也是宣傳淳樸、優良的浙中婺州文化的良好形式。觀眾通過這些婺劇表演,能系統熟悉浙江婺劇服飾在戲劇表現和人物角色塑造中所呈現出來的特定形式,加深對婺劇服飾文化的社會記憶。

(二)從地方社會群體視角來看

婺劇服飾文化的社會記憶主要存在于地方記憶之中,記憶群體性來源于民間的演出娛樂活動。婺劇在固定的班社出現之后,長期流動于農村演出,在演出服飾上既結合中國傳統戲服,又凸顯婺州百姓大開大合、大剛大柔、大雅大俗的審美和喜好。婺劇服飾色彩上突出“紅配綠,心肝肉”的特點,這是浙派藝術文脈的典型,大紅大綠,喜氣洋洋,是浙中淳樸百姓的象征。戲服裝飾紋樣上,有婺州百姓喜愛的山茶花紋樣,體現出傳統的婺文化,勾起觀眾一種親切、熟悉的記憶。這種記憶更為真實,它著眼于特定的社會群體。

(三)從基層民眾的視角來看

婺劇戲服與戲文同根同源、同流同風。長久以來,基層民眾早已將婺劇中每個靈魂戲劇人物所著戲服印入腦海。婺劇藝人在表演中也必須按人物的等級、身份固定穿戴,所以在婺劇表演中流傳著一種“寧穿破,不穿錯”的說法。藝人的身份沒有變,如果穿錯了衣服,所表達和傳遞的劇情主題就失去了靈魂。例如,在婺劇《雙陽公主》中邵小春扮演的皇后身穿女蟒,上身衣袖寬闊,下身配及地長裙,肩上加罩云肩,具有宮廷女性生活服飾的特點,讓觀眾熟悉當時朝代的歷史背景。

五、婺劇服飾文化社會記憶內容

(一)婺劇服飾的符號性記憶

學者邱景源說:“中國傳統文化元素符號包含了豐富的文化價值和獨特的內涵意義,人類社會的發展和人們之間的交流必然需要信息的指代符號和傳達。現實中,人們通過處理符號來交流信息。”金華婺劇服飾作為中國傳統服飾文化的組成部分,具有豐富的文化價值和獨特的內涵意義,借用婺劇服飾所具有的豐富內涵來進行信息交流,這種信息具有符號性。具體來講,婺劇服飾的裝飾紋樣選用當地傳統民俗元素符號,其款式、色彩、材質、配飾等形式綜合構成了婺劇服飾的能指,而這些元素符號通過婺劇表演藝人所代表的婺劇角色、情節、氛圍等,傳達出當時歷史背景下道德、宗教、民俗等意義,便構成了婺劇服飾的所指。在婺劇長期發展過程中,婺劇服飾某些能指的形態與所指的意義在觀眾心中建立了穩定的聯系,這種聯系本身也是婺劇服飾符號的具體體現。婺州當地傳統帶有民俗特色的服飾符號在藝人的表演中形象化、具體化,賦予了婺劇服飾獨特的地方文化內涵,加深其符號記憶。

(二)婺劇服飾的直觀性記憶

“寧穿破,不穿錯”,素來是婺劇演員的穿戴諺語,也成就了婺劇服飾的直觀性程式化記憶,其表明婺劇服飾穿戴十分嚴格。婺劇服飾的符號性代表婺劇服飾的意義,是婺劇服飾直觀性的程式化基礎,而婺劇服飾直觀性程式化是婺劇服飾符號性的一種表現。總之,婺劇服飾的直觀性記憶所體現的程式化是婺州地區戲劇手工藝人智慧的結晶,也是基于古代服飾文化背景,結合婺劇草根藝術的地域民眾審美設計而成。婺劇服飾整體展現出大紅大綠顏色對比強烈、裝飾紋樣夸張粗獷、盤金疊繡的精美工藝的程式化特點。在演出中,不同的婺劇演員要穿著不同的舞臺服飾。如《打金枝》中,皇帝穿黃蟒,凸顯貴氣,郭子儀身穿鎧甲,表現王侯武將身份;《貴妃醉酒》中,貴妃、公主、要穿宮裝,帶云肩,展現女裝的華美特征。婺劇臉譜的設計也有別于其他戲劇,基本角色都配有臉譜,民俗性特征較為明顯,加深觀眾對婺劇服飾的直觀性程式化記憶。

六、結語

筆者從婺劇服飾文化社會記憶的時代需求和現實需要的角度出發,分析婺劇服飾文化文獻研究現狀,解讀婺劇服飾文化社會記憶背景;接著從國家記憶、地方記憶、基層民眾記憶三個方面分析婺劇服飾文化社會記憶活動,形成對婺州文化認同的行之有效的方式,使其轉化為活的文化基因;最后從婺劇服飾的符號性記憶、直觀性記憶兩方面分析婺劇服飾文化社會記憶內容。婺劇服飾文化社會記憶既包含傳統服飾文化的積淀,也包含婺州地域民俗文化的縮影,而這種社會記憶既要記錄逝去的文明與文化,又要被傳承下去使其價值成為永恒。這不僅會擴大婺劇服飾文化傳播的社會記憶路徑,而且將促進浙中婺州文化的創新發展。