盧葵生“漆玩”與沈紹安脫胎漆器仿古性的對比研究

邱菊芯,李玫,王敏

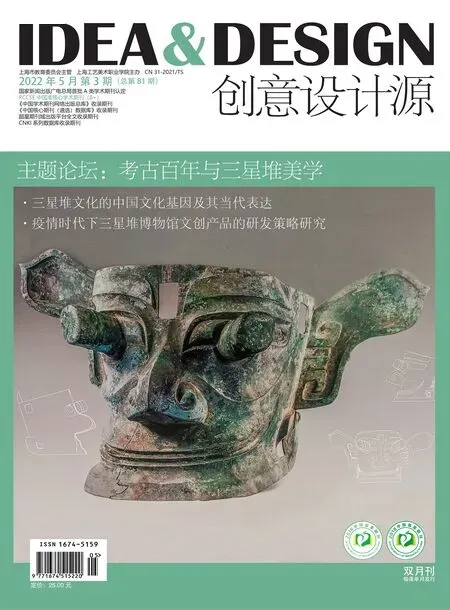

“仿古”是指自覺地重新使用古老形式的行為,以及對進(jìn)化式風(fēng)格演變過程的刻意逆轉(zhuǎn)[1]。明清時期,繪畫、工藝等諸多領(lǐng)域的“仿古”現(xiàn)象層出不窮,漆器行業(yè)也不例外,上至宮廷,下至民間,皆崇尚“仿古”,清乾隆年間尤甚。比如,故宮博物院藏盧葵生款漆砂硯,一側(cè)銘有“仿宋宣和內(nèi)府制”隸書字樣;故宮博物院藏脫胎朱漆菊瓣式盤,底部刀刻填金“大清乾隆仿古”楷書字樣。這兩款漆器皆為“仿古”的實物例證。清代以揚(yáng)州和福州為民間漆器行業(yè)的重鎮(zhèn),當(dāng)時兩地漆器行業(yè)的代表性匠人為盧葵生與沈紹安,雖然二人并無交集,但都憑借仿古漆器而聲名大噪。筆者認(rèn)為,對于處于同一時代的盧葵生與沈紹安,二人對漆器“仿古”行為的差異性與同源性值得深入探討,并由此引發(fā)筆者對古法再生、傳統(tǒng)工藝再創(chuàng)造的相關(guān)思考。

一、盧葵生與沈紹安所制仿古漆器的表征對比

盧葵生與沈紹安同為清代中后期的民間漆器匠人,二人所制漆器各具特色,又皆因效仿古法而聞名于世。若單論盧葵生與沈紹安所制漆器的仿古性,則皆體現(xiàn)了二人對失傳古法的重拾與再造。

(一)盧葵生與沈紹安所制仿古漆器的介紹

1.盧葵生與仿宋漆砂硯

盧葵生是清代中后期揚(yáng)州漆器行業(yè)中的翹楚,以擅長制作“漆玩”而聞名。盧葵生所制“漆玩”中,不乏仿古制品,其中以仿宋漆砂硯常為人稱道(漆砂硯是一種用漆和砂混合制成的硯)。古硯多以石硯、瓦硯為貴,但因質(zhì)重而不便攜帶,盧葵生所制漆砂硯有著質(zhì)輕的特點(diǎn)。顧廣圻在《漆砂硯記》一文中稱贊盧葵生所制漆砂硯:“有發(fā)墨之樂,無殺筆之苦,庶與彼二上品(端硯、澄泥硯)媲美矣!”[2]盧葵生還在漆砂硯上雕刻山水花鳥、金石銘文,使漆砂硯整體造型古雅,與文人氣韻相襯,因此其所制仿宋漆砂硯在當(dāng)時的文人圈層中頗受歡迎。

關(guān)于盧葵生所制仿宋漆砂硯的記載,最早見于其友顧廣圻撰寫的《漆砂硯記》一文中:“邗上盧君葵生,以漆砂硯見惠,且告予曰,康熙丁酉春,先大父于南城外市中買得一硯,上有宋宣和內(nèi)府制六字,其形質(zhì)類澄泥而絕輕,入水不沉,甚異之,久后知其為漆砂所成,授工仿造。”由此可知,盧葵生的祖父盧映之曾購得一宋硯,硯上銘刻“宋宣和內(nèi)府制”六字,此硯極輕、入水不沉,盧映之了解到其是用漆砂制成的,于是開始仿制。最終,仿宋漆砂硯在盧葵生一代聲名大噪。

2.沈紹安與沈氏脫胎漆器

沈紹安為福州沈氏脫胎漆器的開山鼻祖。相傳沈紹安所制脫胎漆器繼承了漢代夾纻工藝,以土或木為制器模具,再用綢布逐層包裹模具,而后上漆,等待綢與漆干燥堅固之后,取出木模或土模,使之中空。因此,沈氏脫胎漆器有著“質(zhì)薄而輕,色美且堅”的特點(diǎn)[3]。這一方法多用于制作漆筷、漆碗、漆箱等實用器物,又因福州本地多祭祀禮俗,故也多用于制作脫胎佛教人物造像。自沈紹安起,沈氏脫胎漆器成為福州漆器行業(yè)的中流砥柱,頗受上流社會人士的歡迎,且在近代馳名海外,沿襲至今。沈紹安所制脫胎漆器創(chuàng)自清乾隆年間,但未見確切的文獻(xiàn)記載,較為常見的說法是沈紹安在修補(bǔ)匾額時,發(fā)現(xiàn)牌匾的外部雖破敗不堪,內(nèi)部坯體卻堅固如新[4],故在友人的幫助下,研習(xí)古代技法,獨(dú)創(chuàng)了脫胎漆器,從此聲名鵲起、享譽(yù)中外。

(二)盧葵生與沈紹安所制仿古漆器的再探討

若僅依照上一節(jié)的說法,或許可以認(rèn)為盧葵生與沈紹安皆因機(jī)緣巧合而接觸到失傳的漆器古法,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了再創(chuàng)作,進(jìn)而鉆研出適應(yīng)當(dāng)時社會需求的仿古漆器。但筆者在考證盧葵生與沈紹安“仿古”真實性的過程中,發(fā)現(xiàn)二人的“仿古”行為皆與文獻(xiàn)記載有所出入。

以故宮博物院藏盧葵生款漆砂硯為參照(見圖 1),此硯長 13.0 cm,寬 9.4 cm,厚 3.4 cm,分為硯池與硯盒兩部分,一側(cè)銘刻“仿宋宣和內(nèi)府制”的隸書字樣,并在下方留有“葵生”的款印。筆者對照漆器的出土文物、傳世文物以及古代硯譜所載的硯式,發(fā)現(xiàn)其中并無與盧葵生款漆砂硯相似的形制,而宋宣和年間也未曾有與此硯形制相似的傳世作品。雖都有漢代、宋代漆硯出土,晉代以來也有與漆硯相關(guān)的記載,但漆砂硯一詞,最早見于 1813年沈欽韓的《幼學(xué)堂詩稿》一文,“廣陵盧棟以漆砂硯見遺,硯式有數(shù)十種,往時金農(nóng)所圖也,乞余者日大吉長。”[5]而與盧葵生仿宋漆砂硯相關(guān)的文獻(xiàn)資料,都記載于顧廣圻撰寫的《漆砂硯記》一文中,故在此之前,并無漆砂硯存世的實證可考。

圖1 故宮博物院藏盧葵生款漆砂硯

再談沈紹安的脫胎漆器,故宮博物院藏有一款脫胎朱漆菊瓣式盤(見圖 2),盤心刀刻填金隸書乾隆御制詩《詠仿永樂朱漆菊花盤》:“吳下髹工巧莫比,仿為或比舊還過。脫胎那用木和錫,成器奚勞琢與磨!博士品同謝青喻,仙人顏似暈朱酡。事宜師古寧斯謂,擬欲摛吟愧即多。”[6]此盤落有“乾隆甲午御題”的款識,對應(yīng)年份為 1774年。而沈紹安生于 1767 年,1774 年沈紹安才 7 歲,時間上顯然不符,并且詩文中的“吳下”二字,應(yīng)是指蘇州,并非福州。值得注意的是,此非個例,故宮博物院還收藏有脫胎朱漆菊瓣式蓋碗和脫胎朱漆菊瓣式盒,皆為乾隆年間的御用漆器,其款識分別為“乾隆丙申春御題”和“乾隆丙申仲春月御題”,對應(yīng)年份均為 1776 年。由此可知,在沈紹安之前,“脫胎”一詞就已經(jīng)出現(xiàn),且對應(yīng)的產(chǎn)地是蘇州而非福州。由于筆者掌握的資料較為有限,故而沈紹安脫胎技法的源頭無從考證,但可以推斷的是,沈紹安并非脫胎漆器的首創(chuàng)者,只是借前人之名,將自己制作的漆器命名為脫胎漆器。與此同時,盧葵生仿宋漆砂硯的“仿古”行為也未見實證,但盧葵生與沈紹安二人卻能夠憑借“仿古”的新法而名震一時,其原因究竟為何?

圖2 故宮博物院藏脫胎朱漆菊瓣式盤

二、盧葵生與沈紹安“仿古”行為的原因分析

盧葵生與沈紹安同為清代民間漆器匠人,相同的時代背景催生了二人相似的“仿古”行為,且二人所在的揚(yáng)州和福州皆為清代漆器行業(yè)的重鎮(zhèn)。但不同的地域環(huán)境與各自的身份背景,造成了盧葵生與沈紹安“仿古”行為的差異性。

(一)盧葵生與沈紹安“仿古”行為的時代因素

盧棟(?—1850 年),字葵生,嘉慶至道光年間人;沈紹安(1767—1835 年),字仲康,乾隆至道光年間人。盧葵生的出生年份不詳,但通過《漆砂硯記》可知,其祖父盧映之于“康熙丁酉春”購得宋代漆硯,而后進(jìn)行仿制,因此可推測,仿宋漆砂硯是在 1717 年之后面世的,而現(xiàn)存脫胎漆器最早見于故宮博物院藏脫胎朱漆菊瓣式盤,落款時間為“乾隆甲午”(1774 年)。從時間上看,兩件仿古漆器面世的時間相距五六十年,但值得注意的是,這五六十年間幾乎都是乾隆帝執(zhí)掌政權(quán)的時期。

1.受宮廷仿古之風(fēng)的影響

帝王的喜好往往是時代的風(fēng)向標(biāo),民間漆器匠人所制器物,也容易受到宮廷器物與帝王喜好的影響。早在宋代金石學(xué)興起之時,“仿古”的做法便日漸興盛起來,至明清時期已蔚然成風(fēng),書畫器物等各個領(lǐng)域皆尚“仿古”。在時代風(fēng)潮與帝王喜好的雙重影響下,“仿古”在乾隆年間達(dá)到頂峰,并逐漸滲透至工藝品的技法、裝飾、造型等多方面。

清軍入關(guān)后,為了鞏固政權(quán),樹立清政府存在的合法性,清代統(tǒng)治者意圖通過推行古代漢文化來宣揚(yáng)“文治”功業(yè)[7],在此過程中,推行仿古最積極的是乾隆帝。乾隆帝極其重視文化涵養(yǎng),并對鑒藏古物極富興趣,因此,乾隆帝的個人愛好對當(dāng)時宮廷工藝品的制作起到了決定性作用。清宮內(nèi)府所藏的古器物數(shù)量巨大,但為了迎合帝王喜好,宮廷匠人又生產(chǎn)了大量的仿古器物,涵蓋玉器、青銅器、漆器等諸多門類。例如,故宮博物院藏碧玉仿古觥、白玉仿古斧佩、御銘澄泥仿古石渠硯等,皆為乾隆年間的御用器物。

再回顧故宮博物院藏脫胎朱漆菊瓣式盤上的銘刻,上有“事宜師古寧斯謂”之句,“師古”二字,說明此漆器也為乾隆年間的仿古器物,且此盤源自“吳下髹工”,應(yīng)是由蘇州漆器匠人制成后進(jìn)貢給乾隆帝的。明永樂帝遷都北京后,南京一帶的工商業(yè)并未就此衰退,反倒發(fā)展迅猛。清乾隆年間,揚(yáng)州、蘇州等地是承辦宮廷御貢器物的重要地點(diǎn),漆器貢品更是紛繁多樣、不勝枚舉。康乾盛世時期,經(jīng)濟(jì)得到了長足的發(fā)展,宮廷漆器也因此有著“工不厭其繁,料不厭其貴”的態(tài)勢[8]。為了迎合帝王的喜好,民間漆器匠人所制漆器也愈加追求精細(xì)奢華,或因上傳下達(dá),或因上行下效,宮廷漆器與民間漆器在此時的聯(lián)系十分密切。

盧葵生仿宋漆砂硯上銘刻有“仿宋宣和內(nèi)府制”的款識(見圖 3),此類款識在漆器銘文中并不常見,卻與乾隆年間宮廷硯藏的款識相類似。以乾隆年間編撰的《欽定西清硯譜》為例,此書所錄仿古硯中,清宮所藏的宋硯與仿宋硯數(shù)量居首位。在仿宋硯一側(cè),竟也有“仿宋……硯”格式的款識,如“仿宋天成風(fēng)字硯”“仿宋德壽殿犀紋硯”“仿宋玉兔朝元硯”(見圖 4)等[9]。由此可知,盧葵生仿宋漆砂硯或許是民間漆器匠人為順應(yīng)時代風(fēng)尚,借鑒宮廷仿古硯式而制成的,這一行為與沈紹安脫胎漆器的由來相近。如前文所述,故宮博物院藏脫胎朱漆菊瓣式盤為蘇州漆器匠人所制御貢器物,刀刻填金乾隆御題詩,可見此類脫胎漆器頗受乾隆帝的喜愛。而沈紹安的后代沈正鎬、沈正恂曾向晚清朝廷進(jìn)貢漆器,并受到慈禧太后的賞賜,故可推論,沈紹安的脫胎漆器實則同樣有效法宮廷漆器、投其所好的可能。

圖3 盧葵生仿宋漆砂硯的款識

圖4 《欽定西清硯譜》中收錄的“仿宋玉兔朝元硯”款識

2.揚(yáng)州、福州漆器行業(yè)的歷史積淀

揚(yáng)州、福州兩地的漆器行業(yè)本就有著悠久的歷史,且是清代民間漆器行業(yè)的代表。揚(yáng)州漆器最早可追溯至先秦兩漢時期,歷經(jīng)唐宋元明清等多個朝代的更迭,在明清之際,揚(yáng)州漆器行業(yè)的發(fā)展盛況空前,雕漆、百寶嵌、螺鈿平脫等髹飾工藝,爭奇斗巧、層出不窮。而福州位于沿海一帶,自古以來商賈絡(luò)繹,且早在漢代,福州就已設(shè)漆器業(yè)。至明清時期,福州雕漆名聲日漸興盛,憑借著得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢,遠(yuǎn)銷海外。至沈紹安一代,又得益于政府的扶持和工藝的創(chuàng)新,沈氏脫胎漆器迅速成為福州漆器行業(yè)的代表[10]。由此可知,揚(yáng)州、福州兩地均有悠久的漆器制作歷史,至明清時期,已頗具規(guī)模,形成成熟完備的漆器行業(yè)。再加上當(dāng)時“仿古”風(fēng)潮與帝王喜好的雙重導(dǎo)向,民間工藝品順勢而為,大量仿古器物迭出,而盧葵生與沈紹安分別是揚(yáng)州和福州兩地的民間漆器匠人,也因此受到時代的影響。

(二)盧葵生與沈紹安“仿古”行為的個人因素

盧葵生與沈紹安雖都從事漆器制作,但區(qū)別在于盧葵生所掌握的技藝為祖?zhèn)鳎蚪B安的脫胎漆器為自己鉆研所得。試觀兩人的生平,盧葵生是江蘇江都(今揚(yáng)州)人,錢泳的《履園叢話》稱:“乾隆中有王國琛、盧映之輩,精于此技,今映之孫葵生亦能之。”[11]由此可知,乾隆年間,盧葵生的祖父盧映之就已是揚(yáng)州一帶有名的漆器匠人,且仿宋漆砂硯為盧映之所獨(dú)創(chuàng),因此,盧葵生的技藝來自家傳。

沈紹安為福建侯官縣(今福州)人,原本并非漆器匠人,而是自己開設(shè)油漆加工的店鋪,主要售賣漆碗、漆杯、漆筷,以及民間祭祀所用的神龕油漆木牌等商品。沈紹安脫胎漆器源從何來,目前無從得知。《閩侯縣志》中記載:“沈紹安,字仲康,始得秘傳,研究漆術(shù),巧配顏色,制造各種脫胎器具。”[12]由此可知,雖然脫胎漆器的說法并非出自沈紹安,但他卻是沈氏脫胎漆器的首創(chuàng)者,且《閩縣鄉(xiāng)土志》中稱“脫胎漆器沈紹安為最著”[13],也就是說,即便脫胎漆器并非由沈紹安所創(chuàng),但出自沈紹安之手的脫胎漆器,非常受世人的歡迎。

仿宋漆砂硯雖創(chuàng)自盧映之,卻在其孫盧葵生這里聞名于世,這要?dú)w功于盧葵生與文人之間的密切往來。《續(xù)修江都縣志(民國)》中記載了盧葵生在繪畫方面的造詣,稱其:“筆墨高古,非時流所可企及,惜為漆工,掩其畫名。”[14]《漆砂硯記》中也提道:“葵生能世其家,尤擅六法,能品優(yōu)入,交游多文學(xué)之士。”可見,盧葵生既是漆器匠人,也擅長作畫,并與同時代的文人多有往來,其所制漆器的受眾群體同樣是活躍于江南一帶的文人,因此,文人的筆記中才有諸多與盧葵生仿宋漆砂硯相關(guān)的論述。

沈紹安的脫胎漆器則多面向富庶人家,為其日用所需,其店鋪設(shè)于祖屋,靠近三坊七巷,是福州鐘鼎之家的聚居地。福州為沿海城市,清末多洋商,沈紹安的脫胎漆器也因此擁有了海外市場,得到了“精美為天下冠”“一器能值數(shù)十金”的美譽(yù)[15]。

不難看出,盧葵生與沈紹安所制漆器都是在大勢所趨之下,為迎合市場營銷而做出的“仿古”行為,其最終導(dǎo)向無非是謀利以維持生計。盧葵生借助江南一帶文人之間的互動效應(yīng),讓仿宋漆砂硯在文人圈層中備受歡迎。沈紹安則借乾隆御題“脫胎漆器”之名,形成品牌效益,使沈氏脫胎漆器成為口耳相傳的漆器佳品。

盧葵生與沈紹安“仿古”行為的真實性雖然還存有疑慮,但可以肯定的是,二人所制漆器皆有質(zhì)量保證,且二人懂得審時度勢、因勢利導(dǎo)、因材致用,懂得根據(jù)社會資源與時局變化來轉(zhuǎn)換思路,明確各自所面向的市場,并投其所好。而這一思路本身,同樣是“仿古”的價值所在。盧葵生之后,其后代并未形成盧氏家族產(chǎn)業(yè),仿宋漆砂硯在盧葵生一代就此終結(jié)。而沈紹安之后,其后代建立起頗具規(guī)模、影響深遠(yuǎn)的家族手工作坊,歷經(jīng)社會巨變而不倒,自晚清延續(xù)至今。

三、盧葵生與沈紹安所制仿古漆器的啟示

盧葵生與沈紹安都活躍于清代中后期,但二人分屬揚(yáng)州和福州兩地,因地理環(huán)境、市場受眾的不同,其所制漆器也各具特色。并無交集的兩位民間漆器匠人,所制漆器都具有“仿古”的色彩。雖然盧葵生與沈紹安所制漆器的“仿古”來源尚存疑問,且與一貫的說法有所出入,卻能與明清時期的宮廷工藝品有所關(guān)聯(lián),究其原因,一方面是明清時期“仿古”蔚然成風(fēng),各行各業(yè)皆尚“仿古”;另一方面是明清時期宮廷與民間工藝有著一定的互動,民間匠人意圖效仿宮廷的御用器具,為自身所制器物附加價值。這才使得盧葵生與沈紹安,兩位同一時代、不同地域的民間漆器匠人,都能憑借“仿古”之名聞達(dá)于世。因此,相比于“仿古”的技藝,更值得后人借鑒的是,兩位民間漆器匠人如何根據(jù)已獲得的社會資源,敏銳地捕捉時代風(fēng)潮,明確市場受眾,以宮廷漆器為標(biāo)桿,打響屬于自己的品牌,并在保障漆器質(zhì)量的基礎(chǔ)上,力求創(chuàng)新。

自近代以來,中國社會時移勢易,面對封建制度的崩塌和新秩序的建立,如今漆器行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出不溫不火的態(tài)勢,多地漆器行業(yè)因種種因素一蹶不振,甚至到了“人亡藝絕”的境地。而揚(yáng)州、福州等地,漆器行業(yè)雖得以延續(xù)至今,但也元?dú)獯髠=?jīng)筆者調(diào)研發(fā)現(xiàn),揚(yáng)州、福州等地現(xiàn)今雖有數(shù)家漆器店鋪,但其所售漆器多呈古風(fēng),明清的百寶嵌、螺鈿、雕漆等工藝仍占據(jù)主流地位[16],現(xiàn)今的漆器工藝,并未從古代的漆器工藝中跳脫出來,形成符合新時代特征的審美風(fēng)格,因此,漆器店鋪多呈現(xiàn)慘淡經(jīng)營的現(xiàn)狀。為打破漆器行業(yè)因循守舊的現(xiàn)狀,筆者在這里提出幾點(diǎn)可行性建議,以期能夠為傳統(tǒng)漆器行業(yè)的發(fā)展提供一些思考。

(一)工藝的繼承與創(chuàng)新

揚(yáng)州的漆器工藝以剔紅、螺鈿、百寶嵌等見長,福州的漆器工藝以脫胎為核心,兩者與明清之際流行的髹飾工藝無異,雖將古代的漆器工藝傳承至今,卻缺少對新技法的研發(fā)和對傳統(tǒng)技法的創(chuàng)新。“仿古”并非對古法的照搬,而是在吸納傳統(tǒng)技法的基礎(chǔ)上加入新技法以適應(yīng)時代的需求。

由盧葵生的仿宋漆砂硯、沈紹安的脫胎漆器可知,學(xué)習(xí)古法可為當(dāng)代漆器謀求新思路,其途徑主要有兩種:(1)通過研讀漆器工藝相關(guān)的古籍文獻(xiàn),探索并嘗試復(fù)原失傳的古代髹飾工藝;(2)借助地方資源,研究漆器的出土文物與傳世文物。揚(yáng)州、福州兩地的出土文物中,包含了大量的古代漆器,遠(yuǎn)至先秦兩漢,近至宋元。明清時期的宮廷漆器則有多地博物館收藏,數(shù)量頗豐,品類群生。筆者認(rèn)為,在此條件下,加入適應(yīng)當(dāng)代社會需求與審美的創(chuàng)新性表現(xiàn)方法,方可制成既保留傳統(tǒng)文化,又體現(xiàn)時代特征的漆器制品。

(二)色彩圖案的應(yīng)用

漆器制品基本成型后,綜合運(yùn)用各種工藝對其進(jìn)行表層的髹飾,使其形成完整的、可投入市場的漆器工藝品。根據(jù)大漆本身自帶的屬性,漆液顏色厚重大氣、沉穩(wěn)質(zhì)樸,與文人的書卷氣相稱,不需要做大量的改動。再看漆器上的圖案,故宮博物院藏有一款“盧葵生造”百寶嵌雄雞圖長方形漆砂硯盒,蓋面用螺鈿、松石、瑪瑙、象牙等嵌出山石、菊花、雄雞等圖案。而故宮博物院藏沈紹安制彩繪描金花鳥紋長方形漆盒上的漆畫,則是用紅、淡紫、銀灰等色漆繪制出桃花、月季、山石和雛雞等圖案,再用金色勾勒圖案的輪廓和紋理[17]。兩款漆器所選題材雖有相似之處,但通過不同的髹飾工藝,呈現(xiàn)出截然不同的藝術(shù)風(fēng)格,前者層次分明、生動立體,后者細(xì)膩古雅、清瘦秀麗。由此可見,在漆器上刻畫圖案,并不是對圖案或紋飾的直接挪用,而是需要結(jié)合圖案背后的深層文化內(nèi)涵,運(yùn)用與之相稱的髹飾工藝,以呈現(xiàn)出更為鮮活的藝術(shù)形象。漆器所選的圖案既可以源自古畫、古代紋飾,也可以是花卉禽鳥等自然意象,還可根據(jù)各地代表性景點(diǎn)、建筑的典型特征,對圖案進(jìn)行二次設(shè)計。

(三)品牌意識的形成

自先秦以來,漆器匠人需要在其制作的漆器上鐫刻銘文,用于尋根問責(zé)。而后因民營漆器手工作坊的興起,漆器銘文又成為標(biāo)記民間漆器匠人信息的方式,包括時間、地點(diǎn)、姓氏、作坊等。盧葵生所制漆器上的銘文就頗具獨(dú)特性,如前文提到的故宮博物院藏盧葵生款仿宋漆砂硯,一側(cè)隸書“仿宋宣和內(nèi)府制”,并在下方留有“葵生”的款印,另一側(cè)銘“恒河沙,沮園漆,髹而成,研同金石,既壽其年,且輕其質(zhì),子孫寶之,傳奕奕。”落款為“稽留山民”,并篆書“壽門”印[18]。由此可見,盧葵生往往將文人的詩詞刻于其所制漆器上,并且留有“葵生”“盧葵生制”等朱紅印,形成盧葵生“漆玩”特有的風(fēng)格和款識。這樣做的目的,一是可以賦予盧葵生所制“漆玩”以文人趣味,二是能夠打造具有個人風(fēng)格的品牌特征。如此,盧葵生“漆玩”成了清代文人圈層中備受熱捧的對象。

品牌意識的打造,在當(dāng)代社會中同樣必不可少,而形成地方漆器的品牌效應(yīng),就需借助漆器銘文這一古老的鐫刻方式。在漆器制品上鐫刻同一品牌的印記,或是古代文人的詩句、詞句,抑或是通過漆器店鋪與漆器外包裝的設(shè)計,吸引游客的注意,并在此基礎(chǔ)上廣而告之,形成文化名片。傳統(tǒng)手工藝與現(xiàn)代社會的交融勢必困難重重,時代的不同與審美的差異使漆器這一古老的器物顯得格格不入,但漆器所承載的文化雅韻,是量產(chǎn)式化工產(chǎn)品所無法比擬的。漆器工藝的傳承,既要突出其歷史底蘊(yùn),又需別具時代風(fēng)采,適應(yīng)當(dāng)代人的需求。

反觀當(dāng)下的漆器行業(yè),因循守舊似乎成了行業(yè)的痛點(diǎn),一味地模仿古人之器,卻并未品悟到古人精益求精、創(chuàng)新求實的意識。由盧葵生與沈紹安的例子可知,二人所制漆器只是借“仿古”之名,實則是結(jié)合社會背景與地域差異來明確市場受眾,將漆器與當(dāng)時的社會需求接軌,從實際應(yīng)用出發(fā),形成品牌意識,為漆器尋覓發(fā)展的道路。

四、結(jié)語

盧葵生“漆玩”與沈紹安脫胎漆器雖有不同的風(fēng)格、制法與用途,但都有著“仿古”的特性。令人不解的是,盧葵生與沈紹安仿古漆器的真實性都值得推敲,難下定論。但根據(jù)清代的“仿古”風(fēng)潮可以窺見,民間漆器匠人緊跟時代的腳步,賦予所制漆器“仿古”的名號,并借鑒了宮廷器物的巧思。盧葵生與沈紹安作為清代民間匠人的縮影,亦是后人窺探當(dāng)時時代面貌的切入點(diǎn),深入剖析盧葵生與沈紹安的“仿古”行為,是對如今漆器行業(yè)發(fā)展道路的一種探索。因此,相比于仿古人之器,效法古人之道,喻道于器才更值得后人推崇。“仿古”不單指仿制古代的器具,更值得后人學(xué)習(xí)的是古人精益求精的精神、力求創(chuàng)新的意識。如何破舊立新,讓漆器重新煥發(fā)生機(jī),古人早已提供了借鑒的思路。但如何將古人的思路與時代特征關(guān)聯(lián)起來,在創(chuàng)新的同時,不摒棄傳統(tǒng)手工藝的特性,讓漆器與當(dāng)代社會接軌,仍是需要后人不斷探索的關(guān)鍵問題。