“中央集權”在中國:一個現代概念的歷史生成及其理論檢視(1 8 9 9—1 9 1 1)

任 鋒 馬猛猛

中國政治學的自主性話語體系建構以及“歷史地理解中國”的傳統轉向,離不開對近百年來政治學知識路徑與概念體系的回顧和清理。①楊光斌、梁韶卿:《以中國為方法的政治學》,《中國社會科學》2019年第10期;王向民:《百年來中國政治學史研究:文獻與問題》,《政治學研究》2021年第1期。“中央集權”可以說是研究百年來中國政治學概念體系和主導性政治話語的典型案例。清季民初以來專制主義范式中形成的“中央集權”概念,深刻形塑了現代國人對中國古代政治最基本的歷史認知和價值評判。中央集權與分權作為現代政治學極為重要的一對范疇,被廣泛應用于分析和評價古今中外政治體的權力分配模式及其動態演進過程,更是理解現代中國國家治理體系和政府原理的核心概念。②陳明明:《中國政府原理的集權之維》,《公共管理與政策評論》2020年第1期;曹錦清、劉炳輝:《郡縣國家:中國國家治理體系的傳統及其當代挑戰》,《東南學術》2016年第6期;賀東航:《“大一統”治理與中國政治的內生性演化之路》,《中央社會主義學院學報》2021年第4期。

盡管中央集權與分權作為一種具有普遍性的政治現象描述,可以在人類各大文明體中找到相關的智識資源和實踐傳統,但“中央集權”概念的出現及其成為全球范圍內的主導性分析概念的歷史過程,本身即是一個值得研究的現象。一百多年前“中央集權”概念的輸入和適用引起了思想界的爭議和批評,1904年夏曾佑就生動點出: “今者忽有‘中央集權’四字,出現于此已衰已弊之老大帝國,而此老大帝國,與他言之不信,而于此四字若或信之。”①夏曾佑:《中央集權之預言》,《中國近代思想家文庫·夏曾佑卷》,北京:中國人民大學出版社2015年,第264頁。由此可見,“中央集權”概念在中國的傳播和運用過程并不是一個自然而然的過程,那么何以在今天會被人們視為一個近似內在生成的術語?

“中央集權”概念自20世紀前后輸入中國,就形成了多種系屬于不同情境和理論框架中的習慣用法,比如中國古代史敘述和西方立憲體制框架中的中央集權,現代中國央地關系中的集權與分權等。上述“中央集權”用法對于如何界定“中央”或中央政府,如何理解“集”或權力集中的歷史過程,“權”的具體內容或國家權力的具體劃分及其本身適用的條件存在顯著的差異。本文主要聚焦于1899年至1911年這段歷史時期,嘗試運用概念史的方法探究“中央集權”概念最初引入中國時的歷史情境及其意涵演化過程,我們可以發現這一時期是“中央集權”概念最初輸入中國并開始廣泛傳播的時期,此時所形成的“中央集權”思維范式和習慣用法不僅形塑了百年來中國知識界對于中央集權的一般性認知,并且從更深層次影響了對于現代中國政治有關文明傳統、政體和內外關系等基源性問題的爭論和重思。這不僅有助于我們認識近代中國轉型期政治與思想文化變遷的歷史邏輯,也可以推進對中國近百年政治學話語體系以及思想基礎的深層認識與反思。

一、中央集權的理論和歷史之維:梁啟超與“中央集權”概念的早期傳播

“中央集權”作為一個源生于西方的歷史政治概念,最先通過日本學者對西方法政書籍的翻譯引介而成為一個日語詞匯,再通過晚清報刊、出版物等對日譯西方法政書籍和文章的再轉譯,進入到中國學人的視野當中。在英語的普遍用法中,中央集權對應centralization或centralization of authority等。 《布萊克維爾政治學百科全書》對政府部門內部集權與分權的定義是“在大的管理區域和那些較小的管理區域之間權力的縱向分配。這種分配在憲法上是聯邦學說所固有的并且是政府內部關系的實踐特征”。②韋農·波格丹諾:《布萊克維爾政治制度百科全書》,鄧正來譯,北京:中國政法大學出版社2011年,第90頁。《辭海》對中央集權的定義是“‘地方分權’的對稱。國家權力集中于中央政府的制度。在該制度下,地方政府統一服從于中央政府,根據中央政府的政策、法令辦事,受中央政府的領導和監督”。③辭海編輯委員會編:《辭海》,上海:上海辭書出版社1999年,第3999頁。

(一) “中央集權”的早期輸入:政體與治體之間的《商會議》

1904年,夏曾佑在《再論中央集權》一文中意識到“中央集權”概念引入過程中存在的問題,“然求之我國,非惟無此名,并無與此理可相比附之說,而中央集權四字,直至今日,始從外國輸入焉”。④夏曾佑:《再論中央集權》,《東方雜志》1904年第7期。“中央集權”概念是否確如夏曾佑所說,是在1904年前引入中國的呢?通過對多個數據庫以及紙質文本的檢索可以發現,“中央集權”一詞在1900年以前鮮有中國人使用,⑤19世紀中后葉,“中央集權”的英文centralization數次出現于中國境內的英文報紙中,如The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette、The North-China Daily News等。但上述報紙主要供在華西方人閱讀,因此僅能說明centralization在19世紀后期得到西方人的普遍使用,并不能證明“中央集權”或“centralization”已經在中國人當中廣泛傳播。1896年《時務報》刊登譯文《論日人經營臺灣》,其中運用了與地方分權相對的“中央集權”概念——“破中央集權之弊,而行地方分權之實,知縣又得其人,庶幾能舉治績乎?”⑥《論日人經營臺灣》,古城貞吉譯,《時務報》1896年第4期。

梁啟超于1899年在《清議報》上發表的《商會議》一文明確使用了與地方自治、政體等概念緊密相關的“中央集權”概念。 1898年維新變法失敗,梁啟超出逃日本,在流亡期間他不斷學習經由日本翻譯的西學法政書籍,并在他創辦的《清議報》對諸多西方法政學說進行譯介和評論,此時梁啟超對“中央集權”的認知顯然來自他當時閱讀的西學法政書籍。梁啟超在《商會議》開篇即引述中央集權與地方自治相對的政體分類說: “西人論國之政體有二端:一曰中央集權,二曰地方自治。中央集權者,一國之有政府,綜攬國之大事,整齊而畫一之是也。”①梁啟超:《梁啟超全集》第一集,北京:中國人民大學出版社2018年,第706頁。值得注意的是,梁啟超在《商會議》一文中主張將國家政體類型學學說運用到海外中國商會的創立和組織中來,“欲采泰西地方自治之政體,以行于海外各埠也”,②梁啟超:《梁啟超全集》第一集,第706頁。梁啟超所指商會,實則以英國東印度公司為參照,他所列舉的商會應承擔之職責也遠遠超出了商業聯合組織的范疇,包括廣興教學,革除惡俗,恤救患難,利便交通等,實可視作集商業、教育、風俗和公共服務于一身的類國家組織。康梁在流亡海外的數年間,不斷動員海外華僑商民,倡議“救上”“復政”,③相關研究參見桑兵:《庚子勤王與晚清政局》,北京:北京大學出版社2015年。一方面給清政府施加政治壓力,另一方面也讓梁啟超認識到海外僑商的政治潛力,因此商會倡議很可能反映了梁啟超通過近似于“海外共和國”的商會實踐其政治理想的意圖。

梁啟超在《商會議》中指出中央集權與地方自治不可偏廢,二者構成了一個政治體中的不同要素,但他通篇以地方自治為論述主體,把地方自治程度視作衡量國家實力與文明程度的主要標尺,“就天下萬國比較之,大抵其地方自治之力愈厚者,則其國基愈鞏固,而國民愈文明”,梁啟超認為中國歷史上素來有地方自治的傳統,“實已與西方暗合”,因此需要根據時勢變化對固有的自治傳統進行擴充。另一方面,梁啟超文中很少論及中央集權,但對中央集權的思考依然隱含在一些關鍵的論述中,梁啟朝認為中國的地方自治與西方最大的差別在于,“西人各鄉各埠之自治,其規制皆畫一有定,常能與他鄉他埠聯為一氣,脈絡貫注,散之則為百體,合之則為全身。中國則不然,規制各不相謀”。④梁啟超:《梁啟超全集》第一集,第708頁。西方國家的地方自治能夠自下而上地將不同地域層級整合成能夠自我保全和擴充維系的共同體,而中國傳統的地方自治則缺乏這樣的“擴充聯絡”能力。同時梁啟超認為如果要革除舊俗,就必須“每埠有中央集權之所”。⑤梁啟超:《梁啟超全集》第一集,第708頁。

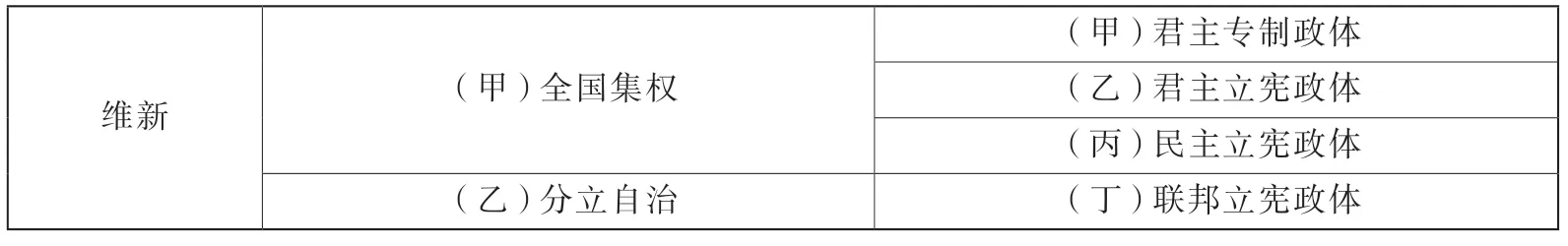

在1899年梁啟超發表的多篇文章中,我們可以發現兩種不同的政體學說,一種即前文所區分的中央集權與地方自治政體;第二種則以梁啟超同年發表的譯文《各國憲法異同論》為代表。梁啟超在《各國憲法異同論》中指出: “政體之種類,昔人雖分為多種,然按之今日之各國,實不外君主國與共和國之二大類而已。其中于君主國之內,有分為專制君主立憲君主之二小類。”⑥梁啟超:《梁啟超全集》第二集,北京:北京出版社1999年,第318頁。這一政體分類法還可根據是否有議院而進一步劃分為立憲政體和專制君主政體。在現代政治學的知識體系中,梁啟超提出的第一種政體學說被稱為“政府間關系”,往往用于衡量中央與地方政府之間的權力分配關系,一般不作為政體學說來討論。但是后出的現代政治學概念框架并不適于作為評判前人思想觀念的準繩,梁啟超在1899年用政體概念指代以上兩種政治體制的區分方式,并沒有對此進行明確的辨析。直到1901年的《維新圖說》,梁啟超在為維新主義所作的分類圖中體現了他對于上述兩種政體學說的整體思考:

圖1 維新主義圖⑦ 梁啟超:《梁啟超全集》第二集,第318頁。

在梁啟超看來,全國集權和分立自治是比君主立憲、專制等政體更高一級的政體分類,但是梁啟超也沒有對這一政體分類框架背后的邏輯做出明確的解釋,事實上有關中央集權和地方自治、專制與立憲這兩對政體分類學說之間的內在理論關聯與歧異引發了數年后中國一系列的政治思想論爭。

從形式上看,梁啟超對“中央集權”的認知主要受西方法政學說的影響,但若深入考察梁啟超同時期的相關論述,我們不難發現中國思想傳統在他的論述中仍然表現出堅韌的思想延續性。梁啟超主張集權與自治相調和,“集權與自治二者,相依相輔,相維相系,然后一國之體乃完”。①梁啟超:《梁啟超全集》第一集,第706頁。“相維相系”表達了集權與自治在相互約束制衡的基礎上有所超越,在更高層次上達到共生和互融,實現“一體”的理想境界,中國傳統中的“上下”“內外”“輕重”等相維相系即是這一辯證關系的經典表述。此處的“一國之體”并非近代語境中的“國體”,而是指“官骸各盡其職效其力,則膚革充盈,人道乃備,有一痹廢,若失職者,則體必不立,惟國亦然”。②梁啟超:《梁啟超全集》第一集,第706頁。強調內外設官在權責職分上能夠清晰明確,上下有序,各司其職,共同構成一個基于禮治秩序的整體,這同司馬光《應詔論體要》中“為政有體,治事有要”“上下相維,內外相制”的治體思維一脈貫通。③司馬光:《應詔論體要》,任繼愈編:《中華傳世文選·宋文鑒》,長春:吉林人民出版社1998年,第479頁。有關治體論的研究參見任鋒:《中國政學傳統中的治體論:基于歷史脈絡的考察》,《學海》2017年第5期。梁啟超對集權自治關系的討論實則映射出了中國治體論傳統在西方政治話語沖擊下的現代表述。

(二)法政理論與歷史敘述:西方書籍譯介中的“中央集權” (1900—1903)

1900年前后,大量西方法政書籍的系統翻譯和引入提供了關于“中央集權”知識起源的關鍵性參照。“中央集權”概念在20世紀初開始進入近代中國知識分子的視野并非偶然,張灝先生用“轉型時代”一詞指代1895年至1920年初這一段歷史時期,“這是中國思想由傳統過渡到現代,承先啟后的關鍵時代。無論是思想知識的傳播媒介,或者思想的內容,均有突破性的巨變。”④張灝:《近代思想史上的轉型時代》,《轉型時代與幽暗意識》,上海:上海人民出版社2018年,第151頁。“中央集權”這一新詞匯的流行恰恰反映了近代中國新的思想論域的出現。 19世紀末20世紀初,西方政治學的知識概念體系正式傳入中國,因而這一時期也是中國近代政治學學科發展的萌芽期,《商會議》在《清議報》上發表的同年,伯倫知理《國家論》在《清議報》上開始刊載,這是作為現代學科的西方政治學在中國正式引入和傳播的標志性事件。⑤相關研究參見王昆、楊德山:《晚清政治學學科發展研究:1899—1905年》,《湖南師范大學社會科學學報》2014年第2期;王昆:《晚清時期西方政治學引入的兩種學術體系——以伯倫知理與小野塚喜平次為中心的討論》,《湖南師范大學社會科學學報》2016年第2期;王向民:《百年來中國政治學史研究:文獻與問題》,《政治學研究》2021年第1期。

《譯書匯編》是當時系統引入西方政治學知識體系的代表性刊物,是清末留日學生創辦的第一份法政類刊物,馮自由稱其為“留學生界雜志之鼻祖”。⑥坂崎斌編:《譯書匯編》,臺北:臺灣學生書局1970年,第1頁。《譯書匯編》創刊號的簡明章程提出: “是編所刊以政治一門為主,如政治、行政、法律、經濟、政史、政理各門,每期所出,或四類或五類,間附雜錄。政治諸書乃東西各邦強國之本原,故本編先刊行此類。”⑦坂崎斌編:《譯書匯編》,東京:譯書匯編發行所1900年,第1頁。“中央集權”概念也在《譯書匯編》譯介的西方政治學書籍中作為政治學專業詞匯多次出現。

日本學者鳥谷部銑太郎所著《政治學提綱》刊載于《譯書匯編》 1901年第7期,其中“中央集權”被用作分析法國大革命前后法國政治制度的內在特質,“按法國曾為君主專制之國,其始封建制度,為其所破壞,而地方自治,亦為王權所侵入,中央集權之制,于是大盛至路易十四時代,君主之權力,最為強大”。⑧鳥谷部銑太郎:《政治學提綱》,坂崎斌編:《譯書匯編》,臺北:臺灣學生書局1970年,第283頁。鳥谷部銑太郎對法國大革命前后政治制度的認識似可看到托克維爾《舊制度與大革命》的影子,“共和主義之實行,以擴張自治行政與謀地方之發達為第一義,然法國之立國,由中央集權與君主專制而發達。革命黨雖變其政治主義,而于行政機關之基礎,好不能破壞之也,故當時新立之議會,其目的不在破壞中央集權之制度,唯使之有秩序與規則而已”。⑨鳥谷部銑太郎:《政治學提綱》,坂崎斌編:《譯書匯編》,第283頁。上文一方面將中央集權與地方自治相對,同時從歷史維度來看,中央集權和地方自治是封建制度破壞后的兩種制度選擇,因此鳥谷部銑太郎的論述實則隱含了“中央集權”概念理論和歷史兩種不同理路。這兩種對中央集權的概念定位和理解方式在同時期《譯書匯編》和其他法政書籍中均可以得到印證。

章宗祥在日本留學期間是《譯書匯編》的重要譯者,在他所翻譯岸崎昌《國法學》一書中,“中央集權”概念的歷史維度得到了更為充分的展開,“蓋封建時代,以土地為權力之本原,土地之所有權,與國家之統治權互相混雜,國家為最大之地主,諸侯伯次之,人民則猶小工人焉。迨至近世,政治歷史上所謂中央集權之時代,國權統一之理與統治權為國家獨有之權利,顯然發明”。①岸崎昌:《國法學》,章宗祥譯,上海:廣智書局1902年,第5頁。這里中央集權泛指一個與封建時代相對的歷史時期,大體等同于今天所說的西歐“絕對主義國家時期”。“中央集權時代”自然包含了國家權力集中的特征,但主要說明的權力類型是軍權和警察權,“及中央集權時代,兵馬之權,警察之權,悉歸于中央政府”。②岸崎昌:《國法學》,第154頁。

在論述西歐國家臣民身份的歷史變遷時,岸崎昌更詳細地敘述了他對歷史發展階段的認知,提出歐洲歷史發展的三階段論: “歐洲上古市府團體時代,無此名分,而人與人之關系有君主臣民之別……至中古封建時代,所謂公權者,為對乎土地之關系……迨至近世中央集權時代,于是臣民之為臣民,直接服從于主權之觀念。”③岸崎昌:《國法學》,第33頁。這里“中央集權”與市府團體、封建相對,成為描述近代歷史的核心特征。 《國法學》一書中“中央集權時代”往往作為一個歷史概念,指代自歐洲中世紀結束以來的歷史時期。

除前述作為政體的“中央集權”外,“中央集權”概念的歷史化理解也見于同時期梁啟超的“中央集權”論述中。梁啟超在1901年發表的《中國史敘論》一文運用“中央集權”概念來為中國歷史進行分期,“又以人群學之公例言之,凡各人群,必須經過三種之一定時期,然后能成一龐大固結之團體。……第三為中央集權漸漸鞏固,君主一人專裁庶政之時期”。④梁啟超:《梁啟超全集》第二集,第318頁。基于社會進化論觀念,中央集權時代是人類歷史發展的必然階段,“歷代萬國之公例”,“中央集權、君主專裁之制,亦可萌芽發達,亦可見我中國有史以前,既經絕遠之年代,而文明發達之早,誠足以自豪于世界也”。⑤梁啟超:《梁啟超全集》第二集,第318頁。在《中國史敘論》中,梁啟超實則用當時西方流行的社會歷史分期重新解釋了中國傳統的周秦之變,“自秦一統后至清代乾隆之末年。是為亞洲之中國,即中國民族與亞洲各民族交涉繁賾、競爭最烈之時代也。又中央集權之制度日就完整,君主專制政體全盛之時代也”。⑥梁啟超:《梁啟超全集》第二集,第319頁。從1899年到1902年,梁啟超對“中央集權”的政治理論化理解和歷史化理解并存于他的政論當中。在這一時期梁啟超不僅讀過《譯書匯編》,還對其不吝贊美之辭。⑦梁啟超:《本館第一百冊祝辭并論報館之責任及本館之經歷》,《梁啟超全集》第二集,第350頁。

馮自由所譯德國學者那特硁《政治學》一書則代表了19世紀末20世紀初的西學法政書籍對“中央集權”的政治理論化進路: “如平原之國,恒易成中央集權。山谷之國,恒易于自治發達是也。”“山嶺與平野,為中央集權與地方分權之權衡。”⑧那特硁:《政治學》,馮自由譯,上海:廣智書局1903年,第3、5頁。這里“中央集權”是和地方分權或自治相對應的政治形態,往往出現于平原地區。在《政治學》中“中央集權”和“地方分權”共同以政治形態的二分法出現,“總之法意等羅甸民族,其國民之官府組織,是行完全服從之制,英德等日耳曼民族,其國民之官府組織是取多少獨立之制,前者有趨于中央集權之勢,后者有趨于地方分權之勢”。但是《政治學》一書中對“中央集權”的敘述同樣也有歷史化理解的段落,如“歐洲中平野多而山嶺少者,以英國為第一,故去封建制度而行中央集權,立憲政體之發達,亦以英國為嚆矢”。⑨那特硁:《政治學》,第3—4頁。

法國往往被認為是最為典型的中央集權制國家,這一點似乎是同時期法政書籍對中央集權論述的共識,那特硁《政治學》對法國中央集權制度的歷史進行分析,“然各地方之行政機關,皆得有裁可權,而絕無仰承代議機關之義務,以是黜陟行政機關皆在中央政府權限之中,此法國地方制度所以漸趨于中央集權也”。①那特硁:《政治學》,第13頁。市島謙吉所著《政治原論》也有對法國中央集權制度和英美地方自治制度的對比分析,“或如英美地方自治制度盛行,警察事務分掌之各地方,亦不至于生大害,然以法國中央集權之國,保護人身之律,效力又甚微弱”。②市島謙吉:《政治原論》,麥曼蓀譯,上海:廣智書局1902年,第15—16頁。嚴復同樣用“中央集權”來表述近代法國的政治變遷: “蓋后代戶口數降者,即有合一之故,方古之時,法蘭西縣縣幾皆為都,至今吾國所有,一都而已,國之各部自成中點,而權力萃焉,至于今則皆為一中央所統攝,而是中央集權固儼然自成一國家。”③孟德斯鳩:《法意》,嚴復譯,清宣統元年鉛印本,第829頁。

值得注意的是,日本民友社編纂,薩君陸翻譯的《國家政府界說》一書將“中央集權”放置在政體論的框架中來理解,這頗能反映當時政治學書籍對“中央集權”概念的體系化認知。《國家政府界說》提出了四種不同的政體分類學說,第一種“政體以國家與政府同一與否為區別,由此區別分為直接政體和間接政體”,這一分類法究其本質而言是以國家政府關系來界定不同的政府權力界限,因此直接政體和間接政體大致對應專制政體和立憲政體。而第二種政體分類法則以“政權之集散如何為區別”,“分政體為集權分權兩種,又分政體為固結并立兩種”。④民友社:《國家政府界說》,薩君陸譯,日本:閩學會1903年,第70—71頁。《國家政府界說》一書同時給出了中央集權政體的明確定義,“一切政權集于中央之政體也,集權政體下,雖非無地方政府,然地方政府則依中央政府而存廢,又隸屬于中央政府者也”。⑤民友社:《國家政府界說》,第72頁。中央集權政體具有廣泛的國家適應性,既可適用于小國,同樣適用于廣土眾民且國族認同相對薄弱的大國。這一論述與梁啟超《商會議》一篇引述的西方政體學說非常相近。此外《國家政府界說》又以“行政部與立法部之關系”“執政者之任職法”為基準闡述另兩種政體分類學說。在西方政治學傳入中國之初,政體理論并不具有整齊劃一的區分標準,反而呈現出理論的多元化態勢。

從1899年到1903年隨著日譯西方法政書籍及西學知識體系傳入中國,中國知識人用以觀察和分析世界的基本概念也開始發生轉變。 《譯書匯編》等法政書籍的譯介雖然沒有在中國大范圍地傳播,但其提供的概念體系和思想資源對中國后來的思想發展乃至政治轉型的影響仍然不容低估,例如清末江蘇學政唐景崇在奏折中對中央集權與國家地理關系的論述同那特硁《政治學》可謂如出一轍,顯然深受其影響。⑥“歐人有言,立憲之國,行政須從小部分起。又曰平野廣多之國,有中央統治主義,山岳羅列之國,有地方分治主義。”唐景崇:《江蘇學政唐景崇奏預備立憲大要四條折》,故宮博物館明清檔案部:《清末籌備立憲檔案史料》上冊,北京:中華書局1979年,第116頁。

值得注意的是,包括梁啟超的論述在內,“中央集權”概念在輸入之初實則包含兩種不同的理路,一種是被放置在地方自治、專制、立憲和主權等概念構成的理論框架中的政治理論化理路,一種是與西歐封建時代等相對的作為社會歷史分期中的某一特定階段的歷史化理路。中國知識分子在引進和使用“中央集權”概念時并沒有充分考察“中央集權”在西方產生和在日本傳播的歷史語境,也沒有對不同時期西方法政書籍的理論背景展開深度研究。這一理路分殊對后來有關“中央集權”概念的意涵流變過程產生了深刻的影響。“中央集權”與地方自治相對的政治理論化理解在清末民初有關“國體”“政體”的憲制討論中風靡一時,歷史化理解的進路最初沒有產生顯著的政治影響,但民國以降“中央集權”被新一代知識人視作中國傳統政制的基本特征,并被寫入國共兩黨的官方文件和教科書當中,⑦毛澤東:《中國革命與中國共產黨》,北京:新華書店1950年;蔣介石:《總理遺教》,重慶:中央陸軍軍官學校1938年;中國國民黨中央執行委員會宣傳部:《憲政建設原理與程序》,出版地未知1943年;呂思勉:《本國史》,上海:商務印書館1935年。成為現代中國人“日用而不知”的流行概念。

二、清末新政與立憲/專制之爭:“中央集權”概念的興起和論爭

1899至1903年是“中央集權”概念在中國思想界的發軔期,但由于該時期譯介的西方法政書籍在知識界的傳播范圍和思想影響相對有限,除梁啟超及少數留日學生外,政學兩界鮮有對“中央集權”的具體論述。 1904年至1911年則可被稱為“中央集權”概念運用的興盛期,從清政府要員的奏折和書信,到《東方雜志》《申報》等具有影響力的報刊媒介,乃至在私人日記當中都大量出現了對“中央集權”概念的使用和議論。“中央集權”概念興起和當時的歷史時代背景密不可分,清朝中央與地方督撫間的權力博弈、預備立憲以及官制改革都激起了時人對“中央集權”的討論。

(一)從鐵良南下到官制改革:晚清督撫政治與“中央集權”在思想場域的興起(1904—1908)

實際上從1904年開始,中國國內的報刊上開始陸續刊登有關“中央集權”的政論。 1904年為解決清廷與東南督撫在軍政方面的權力糾紛,清政府設立練兵處,試圖“劃一軍制”,并派遣鐵良南下。①宮玉振:《鐵良南下與清末中央集權》,《江海學刊》1994年第1期。這一系列政治舉措被夏曾佑認為是“中央集權而已”。②夏曾佑:《論中央集權之流弊》,《中國近代思想家文庫·夏曾佑卷》,第227頁。夏曾佑于1904年在《東方雜志》上連續發表三篇文章討論中央集權。在《論中央集權之流弊》一文中,他將“政體”作為是否能推行中央集權的標準,“然竊謂是說也……可行于立憲之國,而獨不可行于專制之國”,夏曾佑給出了他對“中央集權”的定義: “蓋中央集權云者,謂舉一國之政權,悉屬于政府,而聽其調度也。”③夏曾佑:《論中央集權之流弊》,《中國近代思想家文庫·夏曾佑卷》,第227頁。中央集權的實行建立在政府的號令能夠有效施行于全國的基礎上,夏曾佑敏銳地認識到對于清廷中央政府的政令地方督撫可以陽奉陰違,甚至在庚子之變中“力拒偽詔,立互保之約”,同時地方督撫又深受中央各部的掣肘,缺乏有效的人權和事權,這些因素共同造成了從中央到地方“權竟不知何屬”的局面。如今中國得以幸存的主要原因在于地方督撫當中的有才干者在危機關頭挽救政局,一旦各省失去僅存的自主權,國家將陷入致命的危機。④夏曾佑:《論中央集權之流弊》,《中國近代思想家文庫·夏曾佑卷》,第228頁。夏曾佑認為歷史中的中國雖然實行專制政體,但當時的中國卻處于專制政體的特殊情況,即“內外皆輕”的政治局勢。⑤李細珠:《晚清地方督撫權力問題再研究——兼論清末“內外皆輕”權力格局的形成》,《清史研究》2012年第3期。

夏曾佑在《再論中央集權》《中央集權之預言》兩篇文章中繼續對中央集權問題進行討論,其討論的核心問題是中央集權之理與實。夏曾佑同樣區分了立憲政體和專制政體的中央集權,他認為專制國家雖然大權集于君主,“以君為本”,但卻沒有產生君主專制的名詞和學說;立憲政體國家以自治為本,卻產生了中央集權的學說。產生這一差異的根本原因在于,立憲政體國家“其勢常渙而不聚”,因此需要通過集權化的舉措來應對全國性的政治議題和挑戰,以致“中央集權之說起”。而中國“專制政教自古之格言,但有分權之說,而無集權之說”,但傳統中國的分權說不同于現代分權,而是君主通過宰輔群臣之間的權力制衡減少對君位的威脅,⑥夏曾佑:《論中央集權之流弊》,《夏曾佑卷》,第228頁。因此,唯有立憲政體的“中央集權”才是真正的中央集權。而在《中央集權之預言》一文中,夏曾佑認為真中央集權同樣有其弊端,中央集權高度依賴掌權者的個人能力和壽命,同時難以避免人亡政息的問題。總體而言夏曾佑在立憲與專制的理論范式內討論中央集權問題,但他對中國局勢和立憲政體的理解實則部分超出了西方學說的基本框架和原則,賦予了立憲、專制和中央集權很多創造性的思想內容。

1906年慈禧太后以光緒為名發布預備立憲上諭,宣告預備立憲的開始,而官制改革正是首要的改革舉措。其中外官官制改革面臨巨大的阻力,根源在于這一改革涉及到晚清地方督撫的權力問題,清末新政的一大重要目標就是扭轉咸、同軍興以來督撫權力的逐漸擴大,使“大權統于朝廷,庶政公諸輿論”,⑦《宣示預備立憲先行厘定官制諭》,故宮博物館明清檔案部:《清末籌備立憲檔案史料》上冊,第44頁。改變“內輕外重”的政治局面。⑧相關研究參見:李細珠:《地方督撫與清末新政——晚清權力格局再研究》,北京:社會科學文獻出版社2012年;劉偉:《晚清督撫政治 中央與地方關系研究》,武漢:湖北教育出版社2003年;桑兵、關曉紅編:《解釋一詞即作一部文化史》,上海:上海人民出版社2021年;魏海濤:《官僚制結構與皇權的選擇——以清末丙午官制改革為例》,《開放時代》2021年第6期;李振武:《丙午年外官官制改革討議——側重各督撫視角》,《社會科學研究》2016年第4期。

在這樣的時代背景下,“中央集權”概念可謂恰逢其時,隨即得到清朝大臣的運用和闡發,參與出國考察的清朝大臣戴鴻慈對“中央集權”的知識已經略有了解: “各國行政,大概可分為中央集權、地方分權兩種……參酌于集權之間,以中國之幅員既長,處置誠為得當。”①戴鴻慈:《出使各國考察政治大臣戴鴻慈等奏請改定全國官制以為立憲預備折》,故宮博物館明清檔案部:《清末籌備立憲檔案史料》上冊,第369頁。載澤在奏折中認為:“蓋以立憲之精神,實行其中央集權之主義,施諸中國,尤屬相宜”。②楊壽枏:《吁請立憲折》,李細珠:《新政、立憲與革命:清末民初政治轉型研究》,北京:北京師范大學出版社2018年,第26頁。《新聞報》轉載了清朝重臣鐵良和榮慶的觀點,即“立憲非中央集權不可,實行中央集權,非剝奪督撫兵權財權,收攬于中央政府,則又不可”。③《各大臣對于改革官制之意見》,《時報》1906年9月30日,第05版。值得注意的是,他們對“中央集權”概念的使用同國體政體問題再度勾連起來。

清朝大臣的言論引發了輿論界使用“中央集權”概念的熱潮。 1906年4月10日《新聞報》以“實行中央集權”為題進行報道: “現聞有某大臣奏請將各省交涉權造幣權及練兵權統歸中央政府之掌握以期大權統一云。”④《實行中央集權》,《新聞報》1906年4月10日,第02版。《時報》則在11日報道了完全相同的內容。⑤《擬請實行中央集權》,《時報》1906年4月11日,第03版。當年9月,《新聞報》報道了清廷內部在中央集權問題上引起的爭議,“某大員素主張中央集權,近因某大臣遇事反對,知中央集權之舉尚難實行”,同時這篇報道提到了官制改革的新提議,“欲以南北洋集各省之權,中央集南北洋之權,內閣統其綱要,而南北洋支配庶政云”,⑥《中央集權之為難》,《新聞報》1906年9月12日,第02版。提議中南北洋成為橫亙在中央和直省之間的新權力層級,清末“中央”“地方”問題在思想史維度上呈現出更加復雜多樣的態勢。

圖2 刊登在《時報》 1907年7月31日第9版的漫畫

(二)國體政體之爭視野下的“中央集權”及其概念意涵的多樣性

除新聞報道中已經大量使用“中央集權”概念來概括清政府的一系列政治舉措和主張外,也有越來越多討論中央集權的政論文章不斷涌現出來,這些評論主要圍繞“中央集權”的西學源流、督撫權力和國體政體三個問題展開,尤其是如何處理作為一種制度安排的中央集權制度同立憲政體的關系問題。同一時期中國知識界圍繞“國體”“政體”引發了一場思想論戰,梁啟超、汪精衛和楊度等人紛紛援引日本政治學中的國體和政體學說闡述其關于中國“向何處去”的道路選擇主張。⑦相關研究參見:鄧華瑩:《清季革命論戰中的“國體”“政體”爭議》,《社會科學戰線》2018年第11期;鄧華瑩:《東學籠罩與“國體”“政體”的勾連纏繞(1899—1903年)》,《河北師范大學學報(哲學社會科學版)》2018年第2期。

1906年《通學報》刊載署名“謫星”的《中央集權與立憲》一文,該文開篇即陳述時人對中央集權與立憲政體之關聯的意見,“是分立憲與中央集權為兩事者也,是視中央集權與立憲,不容并域者也”。但謫星并不認可這一說法,立憲與中央集權并非不可兼容,“有公天下之心,則中央集權,不為不背于立憲,而正所以鞏固其立憲”。⑧謫星:《中央集權與立憲》,《通學報》1906年第二卷第10期。作者謫星熟知英國憲政史,他認為英國內閣即可視為一種中央集權制度,縱觀西方現代國家的發展歷程,立憲都以一定程度的中央集權為基礎。這里謫星和夏曾佑觀點接近,近代西方國家的中央集權是在憲政框架下進行的,立憲與中央集權互為基礎。

《東方雜志》在1908年多次刊發署名“蛤笑”的作者對“中央集權”問題發表的時評,在《論政府中央集權之誤下》一文中,蛤笑同樣肯認了中央集權與立憲政體的關聯性,“且其制行于立憲之國,而非所宜于專制之朝,即專制之朝,勉強行之,亦止宜于承平無事之時,而非所宜于憂患馮陵之日”。①蛤笑:《論政府中央集權之誤下》,《東方雜志》1907年第四卷第2期。夏曾佑、蛤笑和謫星都反對清廷中央集權政策,但他們的理由是不同的。一般而言國家遭受劇烈的外部環境壓力時,從政治統治者到知識分子往往更傾向于集權,但夏曾佑、蛤笑等人在認識到救亡圖存處境的同時反對中央集權政策。他們認為中央政權已經不足以擔負起拯民于水火的重任,相比之下地方督撫反而更能夠因地制宜、盡心竭誠地保全區域的安全和發展,更有能力提供差異化政策,為中國未來道路選擇提供更加多樣的參考和借鑒。謫星則以公私之辨權衡中央集權之利弊,他認定中央政府和清朝大臣基于一己之私心推行中央集權,因此注定要失敗。從不同知識人的言論中可以發現,清末庚子之變、“東南互保”以及清朝貴族的爭權奪利對他們的思想產生了深刻影響。清朝中央政府在預備立憲之初基本喪失了改革的權威和正當性。

應該說清末士大夫對于清廷中央集權政策的判斷和前瞻是準確的,從之后的歷史來看,一系列政策雖然削弱了地方督撫在財政、軍事等方面自主權,限制了地方勢力的膨脹,但清朝中央政府并沒能實現權力的真正聚集,沒有從實際層面掌握全國的財政軍事權力,造成了“內外皆輕”的政治現狀。②相關研究參見:李細珠:《晚清地方督撫權力問題再研究——兼論清末“內外皆輕”權力格局的形成》,《清史研究》2012年第3期;李細珠:《辛亥鼎革之際地方督撫的出處抉擇——兼論清末“內外皆輕”權力格局的影響》,《近代史研究》2012年第3期。此外中央集權政策也沒有提高整體的國家能力,無法應對內憂外患的局勢并推動中國的現代轉型。

上述政論時評主要是在現代政體理論的框架中來理解“中央集權”概念的,而歷史化進路在這一時期則集中體現在梁啟超的中國史論述中,且與專制政體問題緊密聯系在一起。梁啟超在《中國專制政治進化史論》中認為封建制度本身也反映了中央集權政治的發展,周代建國“土著部落之勢力日殺,中央集權之治日鞏固矣”,而春秋戰國時期的諸侯戰爭加劇了這一歷史進程,“其日趨于中央集權,天運然矣”。③梁啟超:《梁啟超全集》第三集,北京:中國人民大學出版社2018年,第429—431頁。在《管子傳》中梁啟超將中國中央集權制度的出現上溯至黃帝時期,“中國中央集權之進化,黃帝時為第一級,夏禹時為第二級,周公時為第三級”。④梁啟超:《梁啟超全集》第六集,北京:中國人民大學出版社2018年,第503頁。在這里梁啟超對中央集權的歷史論述與“中央集權”的政治理論進路產生了內在的矛盾,從梁氏對中國歷史的敘述而言,中央集權和專制政體是相輔相成的,在歷史上往往是并存共生的,但是夏曾佑等則依據西方或日本政治學知識體系中與地方分權相對的中央集權概念,指出唯有立憲政體才能采用真正的中央集權,而中國屬于專制政體,因而無法實現真正的中央集權。這兩種思想進路的分歧揭示出清末思想界對中央集權與專制政體的關系問題存在概念層面的糾纏和含混。

清末士大夫湯壽潛敏銳意識到中央集權與專制政體的概念澄清已然成為亟待解決的問題,他撰寫社論《論中央集權與專制之別》以集權施加的對象為主要標準來區分集權與專制,“所謂集權者,集地方官吏之權,非集全國百姓之生命財產及各種自由權也”。⑤湯壽潛:《論中央集權與專制之別》,《時報》1910年8月27日,第02版。中央集權的施加對象是地方官吏,主要涉及中央政府與地方官吏的權力分配問題,“對于百姓則固無所用其法外之威權”。⑥湯壽潛:《論中央集權與專制之別》,《時報》1910年8月27日,第02版。而專制則主要針對普通民眾,專制國家無需考慮普通民眾的喜好與訴求。同現代觀念相一致的是,湯壽潛同樣是從央地關系的角度來認識中央集權的,他理解專制政體的著眼點在于是否保障公共輿論和民眾的基本權利。

中央集權與專制所引發的思想張力同樣與“中央集權”概念的知識來源有關。在日譯法政書籍中,作為歷史時期概念的“中央集權”實則反映了現代歐洲的國家建構歷程,即國家主權、專業化和集權化的官僚制以及常備軍的出現等,地方自治則代表了歐洲資產階級和地方團體對日益擴張的國家權力的抵制。在那特硁《政治學》等書籍中,“中央集權”概念往往是在西方立憲體制及其歷史演變的框架內來討論的,因此并沒有詳細討論中央集權與東方專制政體的關聯。但是就中國自身的思想場域而言,因為中國被視作專制政體國家,專制政體及其與相關政治概念的關聯反而成為中國思想界的爭論焦點。梁啟超借鑒參考了日本法政書籍對“中央集權”的理解,并將其用來創造性地解釋中國古代的歷史政治變遷,因此中央集權與專制主義開始在歷史解釋層面被高度綁定。中央集權在“國體政體”方面的爭議本身反映了中國現代思想獨特的歷史脈絡與呈現方式。

(三) “中央集權”的負面化傾向與集權分權相調和思想的出現(1908—1911)

孫中山在《中華民國臨時大總統宣言書》中提出: “前此清廷強以中央集權之法行之,遂其偽立憲之術;今者各省聯合,互謀自治,此后行政期于中央政府與各省之關系調劑得宜。大綱既挈,條目自舉。是曰內治之統一。”①孫中山:《中國近代思想家文庫·孫中山卷》,北京:中國人民大學出版社2015年,第49頁。孫中山在這里以“中央集權之法”批判清朝奉行的“偽立憲”,這一思路反映了1908年至1911年間中國士大夫和新知識人對“中央集權”的認知和評價漸趨負面化。

清末預備立憲時期清朝大臣力圖削減地方督撫權力,加強中央對地方在軍事財政上的控制力,自然引起了地方督撫的強勢反彈和抵制,“中央集權”概念則成為從地方大員到新聞報刊媒介的眾矢之的。地方督撫和朝廷官員對中央集權的批評當然是政治權力爭奪的重要手段,但也不能忽略他們的政治實踐者身份,他們的意見也反映了中國傳統治理經驗的表達。 《東方雜志》刊載袁樹勛奏折中指出: “歷年各省關系國家行政經費,如海陸軍各項,無一非責之各省督撫。又地方偏災或意外損失,并九年籌備種種新政各經費,無一非責之督撫,是中央集權而地方負責任也。”②袁樹勛:《署兩張廣總督袁樹勛奏中央集權宜先有責任政府即監察機關折》,《東方雜志》1910年第七卷第7期。兩廣總督岑春煊對中央集權政策提出了尖銳的批評: “督撫者,外省最高之行政官,即政府之代表也。……論者不揣其本,更托為中央集權之說,欲收一切財政、兵權,以為暗師日本削藩之議。……中國政體早含有中央集權之習慣,天下更安有無四方而成中央者哉!”③岑春煊:《兩廣總督岑春煊奏請速設資政院代上院以都察院代下院并設省咨議局暨府州縣議事會折》,故宮博物館明清檔案部:《清末籌備立憲檔案史料》上冊,第500頁。“中央集權之習慣”說明中國同樣具有中央集權的歷史傳統和實踐經驗,而岑春煊所提到的中央—四方范疇則不同于現代的央地關系,這反映他很大程度上仍在中國傳統內外關系當中來理解“中央集權”。

胡思敬也提出了中國富有中央集權傳統的說法,并概括中國傳統政治職權的基本架構: “臣見祖制未墮以前,以軍機處出納王命,以六曹總持紀綱,權本集于中央。祖制既墮以后,不但中央無可集之權,即我皇上用人大柄已漸移而之下,所謂集者,蓋只集于三五要人之手耳。”④胡思敬:《劾度支部尚書載澤把持鹽政折》,《退廬疏稿》上,民國南昌退廬刊本,第153頁。胡思敬對于中央集權傳統的理解在于由皇帝、軍機和六部組成的基于制度化分職的中央集權,凸顯出祖宗之法、紀綱等中央集權的法度化面向。然而值得警惕的是,明清以降君主大權獨攬專斷的政治架構并不反映中國傳統政治的全部特征,而胡思敬等晚清士人以清代政治制度作為理解中央集權的基本模式,實則推動了時人將“中央集權”與專制政體進行理論綁定。

除地方大員之外,梁啟超等中國知識分子也加入到聲討清朝中央集權政策的行列中。梁啟超批評清廷“假中央集權之名,吸全國之膏髓以供少數人之咕嘬也,其惡政之涉于一部分者,則如假擴張軍備之名,多設局署,位置私昵,竭澤而漁,不恤民力也”。⑤梁啟超:《咨議局權限職務十論》,《梁啟超全集》第八集,北京:中國人民大學出版社2018年,第77頁。除前文夏曾佑、蛤笑等人反對中央集權以外,《大公報》署名“無妄”的作者亦撰文批評清廷“思以分督撫之肥,而中央集權之說又同時竄入于政府之腦海,于是向督撫所擁有之廣大無垠之特權,始逐漸成為中央所干涉逡巡”。⑥無妄:《論督撫宜自請裁撤》,《大公報》1910年11月3日,第02版。革命黨人徐錫麟在被捕后怒斥清朝官員: “滿人虐我漢族將近三百年矣,觀其表面立憲,殊不過牢籠天下人心,實主中央集權可以膨脹權制,然實滿人之妄想,以為一立憲即不能革命。”⑦黃鴻壽:《清史紀事本末》,民國四年上海文明書局石印本,第277頁。孫寶瑄在日記中也提到“今日政府持中央集權主義,漸欲以部臣干涉地方要政而削督撫之柄”。⑧孫寶瑄:《忘山廬日記》,抄本,第1022頁。

中央集權與地方分權的調和主張在清朝頒布的官方文件中即有出現,如1906年頒布的《擬定官制大綱》即規定地方官制“兼采中央集權與地方分權兩種制度”,①《擬定官制大綱》,《大公報》1906年9月21日,第02版。只不過由于“中央集權”在輿論界的負面化,清末調和中央集權與地方自治的思想主張往往更加注重地方自治。 《時報》刊登《論中央集權仍當注意于地方自治》一文,重在強調“養成自治之習慣,厚蓄國民自治之能力”,②達觀:《論中央集權仍當注意于地方自治》,《時報》1907年3月17日,第02版。因而重自治多于集權。葉夏聲撰寫《論中央集權與地方分權之利弊》一文條分縷析地對兩種政治制度的利弊得失進行了分析,盡管他認為“集權與分權,各有利害……兩者并皆可采”,但他又提出大國應采用地方分權之法,實則主張中國實行地方分權體制。③葉夏聲:《論中央集權與地方分權之利弊》,《廣東地方自治研究錄》1909年第14期。

1912年梁啟超在《中國立國大方針》中對清末以來關于“中央集權”的論爭進行了總結,高度凝練了中央集權與地方分權的調和思想,以及不同政府層級的差異化權力分配方案。“集權與分權實相屬的名辭,非相對的名辭也。今世完全之國家,無不務行極鞏固之集權制者,同時亦無不務行極縷析之分權制者……以言夫集,則集之于唯一之中央政府,以言夫分,則分之于無量數之城、鎮、鄉,兩極端同時駢行,不相妨也,適相濟也。”④梁啟超:《中國立國大方針》,《梁啟超全集》第八集,第430頁。梁啟超明確提出集權與分權或自治不是非此即彼的兩極,而是并行相輔的政治治理方式,同時梁啟超將分權的主體定義為“下級自治團體”,并對晚清督撫分權說提出了批評。

20世紀初“中央集權”概念在中國政治權力和思想文化場域的興起是以清末中央政府和地方督撫的權力斗爭為背景的。在清末特殊的政治局勢和歷史語境之下,清末政府的一系列政治行為被指認作“中央集權”,在晚清民初遭到了立憲、革命兩派的共同批評。更深刻地回顧這段歷史,清末“中央集權”的爭議性反映出政治統治基礎的擴大與法度化成為呼聲漸高的時代主張,具體表現為民主政治與民主話語的盛行與立憲體制的政治制度化、公共化訴求。因此同后來“中央集權”成為普遍適用的歷史政治概念不同,它在中國興起和廣泛傳播之初遭受到了來自多方面的質疑和批判,部分導致了“中央集權”概念的負面化印象。其中有關中央集權的政體屬性、行動主體、施加對象以及名實關系的討論,有助于我們重新思考這一廣泛流行于今日的概念。民國以降,“中央集權”的負面化認知和對中國歷史上中央集權制度的認識趨向于合流,最終促使“中央集權”成為中國專制主義范式的核心概念。“中央集權”概念的負面化也導致“集中”概念在20年代以后的政治話語中開始得到發展。⑤董德兵:《“民主集中制”概念考》,《當代世界與社會主義》2014年第4期;何益忠:《中共創建時期“民主集中制”考》,《黨的文獻》2012年第1期。

三、大一統的政民一體與內外相維:傳統與現代立國之間的“中央集權”

傳統的概念史研究傾向于以“傳統—現代”“過渡時代”等線性范式考察晚清民初大量西方概念在中國的輸入與傳播,因此研究視角多聚焦于概念中的“現代性因素”,相對忽視概念引進本身所具有的雙向性。⑥黃興濤:《近代中國新名詞的思想史意義發微——兼談對于“一般思想史”之認識》,《開放時代》2003年第4期;黃興濤:《概念史方法與中國近代史研究》,《史學月刊》2012年第9期。沒有傳統智識資源的接榫以及創造性詮釋,新進的知識和概念體系無法真正落地生根。因此新名詞新概念的涌入同時也伴隨著對中國自身思想文化資源的繼承與重構,這一思想路徑往往潛藏在如“中央集權”等新進概念的歷史意涵當中;同時中央集權所代表的現代西方思想學說不斷地對中國傳統治理的經驗和學說進行沖擊與重構,二者共同形塑了現代中國政治思想的“新統”。

(一) “廣土眾民”的再發現:大一統國家的規模治理與“中央集權”反思

自梁啟超開始,“中央集權”概念就已經蘊含了中國傳統政治義理的創造性轉化。《中國專制政治進化史論》詳細闡述了中國中央集權政治的起源與形成過程,其中梁啟超對“中央集權”的理解明顯不同于近代歐洲國家中央集權的歷史邏輯,近代歐洲國家的“中央集權”是一個去封建化的過程,其核心特征是專業化集權化的官僚體制、常備軍和民族認同的形成,因此歐洲國家的“中央集權時期”導向由現代民族國家構成的諸國體系。中國歷史上的封建顯然不同于中世紀歐洲的封建,梁啟超清晰地認識到繼中國封建制度而起的是秦朝大一統國家的誕生,這是一個同歐洲現代國家形成相迥異的歷史演進過程。

梁啟超對“中央集權”的理解包含了地理疆域的一統,“于是土著部落之勢力日殺,中央集權之治日鞏固矣”;同時吸納了封建—郡縣的傳統政治范疇,“蓋春秋、戰國間,實封建與郡縣過渡時代,而中國數千年來政治界變動最劇之秋也。有郡縣,然后土地、人民直隸于中央政府,而專制之實乃克舉”。①梁啟超:《中國專制政治進化史論》,《梁啟超全集》第三集,北京:中國人民大學出版社2018年,第429—431頁。此外“中央集權”還蘊含禮儀教化的一統,“及文王化被南國,武周繼起,而中央集權之制大定,《威儀》三千,《周官》三百”。②梁啟超:《論中國學術思想變遷之大勢》,《梁啟超全集》第三集,第25頁。梁啟超盡管運用了日譯書籍中的“中央集權”概念,但當他創造性地用來解釋中國傳統政治變遷時,實則融合了傳統中國政治自身的歷史和思想解釋邏輯,實際上是用“中央集權”概念表達了中國大一統國家起源和形成的歷史脈絡。

在隨后中國思想界有關“中央集權”的討論中,中國大一統國家的歷史和結構特殊性問題不斷凸顯出來。葉夏聲認為地方分權的一大弊病在于“地方權大,一統之治,漸變為藩鎮之治”。這里葉夏聲把中國大一統國家的政治經驗和概念納入了西方集權與分權的理論框架中,此外他更傾向于地方分權的理由則在于中國是幅員遼闊的大國。③葉夏聲:《論中央集權與地方分權之利弊》,《廣東地方自治研究錄》1909年第14期。盧靜遠在奏折中對時人的中央集權觀予以評論: “又有謂各省督撫實操辦事之實權,中央集權之說,為今日所萬不能行者。不知中國地廣人眾,甲于全球……事事聽命于中央,則聲息既不靈通,事機必多牽制。”④盧靜遠:《軍咨處第一廳廳長盧靜遠奏中央集權與地方分權應因地制宜折》,故宮博物館明清檔案部:《清末籌備立憲檔案史料》上冊,第350頁。夏曾佑反對中央集權的理由同樣在于“一國之大、土地之廣、人民之眾,政府以一人之身,欲操縱而左右之……試問今之政府,能乎不能?”⑤夏曾佑:《論中央集權之流弊》,《中國近代思想家文庫·夏曾佑卷》,第228頁。《新聞報》發表社評《中央集權說》,也明確提出“而中央之實力究足以支配全國與否,則尤必各就其國中領土之廣狹而定之”。⑥《中央集權說》,《新聞報》1906年9月16日,第02版。無論是支持中央集權還是地方自治,清末眾多官員和知識分子也都意識到了集權分權的體制選擇決不能忽視中國“廣土眾民”的基本國情,這一點是中國與西方諸國最為顯著和重要的差異,“顧東西各邦之情勢,較吾國有迥然不同者,壤地偏小”。⑦蛤笑:《論中央集權》,《東方雜志》1904年第四卷第8期。

從中國思想的發展脈絡而言,地方自治主張遙接中國歷史上的復古封建思潮,明末清初“寓封建于郡縣”等思想主張都在反思中國郡縣制治理模式的基礎上試圖融入封建制精神,清末“復封建”的思想潛流則同西方國家地方自治的制度邏輯結合在一起。⑧顧炎武:《日知錄校注》,合肥:安徽大學出版社2007年;宋育仁:《中國近代思想家文庫·宋育仁卷》,北京:中國人民大學出版社2015年。因此,以地方分權和自治來解決大一統國家治理難題的思想進路綜合反映了清末特殊的歷史語境、西方立憲政治模式的沖擊以及中國“復封建”思想傳統的多重因素。

(二)民本與一體:中國思想視野中的專制政體再詮釋

基于中國大一統國家的歷史獨特性,清末知識分子對“中央集權”的論述逐漸轉向對中國傳統國家治理智慧的提煉和解釋當中,這一點集中反映在有關有關專制政體、“政民一體”和“內外”問題的討論中。專制學說源自西方政體分類理論,對近現代西方國家而言,專制政體國家往往被視為“他者”,⑨相關研究可參見:侯旭東:《中國古代專制說的知識考古》,《近代史研究》2008年第4期。但隨著“專制”概念在中國思想界的傳播,專制政體問題成為與立憲論在重要性上相對等的政治理論問題。夏曾佑通過中俄兩國政治史的比較來區分不同的專制政體,不同于俄國的是,中國是無貴族的專制,“而我國之大臣,則皆來自田間,保一身足矣,無所謂子孫計……而兩國之政治,其有統紀與無統紀,亦以此大異矣”。①夏曾佑:《論我國專制與俄國專制之優劣》,《中國近代思想家文庫·夏曾佑卷》,第368頁。

我們不妨再看看有關“中央集權”的政體屬性的討論中,一些思想家對專制和立憲政體的定義。湯壽潛以民本為基準定義立憲與專制國家,“專制之國,其施行政令不必本好惡同民之旨,而立憲之國……則凡百政令不能不以好惡同民為原則也”。②湯壽潛:《論中央集權與專制之別》,《時報》1910年8月27日,第02版。夏曾佑認為專制“以國家為一人之產業,而各家之產業皆囊括于此一大家之中而不得自有。……故立憲國人之視國事,與家事無異……蓋實有見于家之與國通為一體”。③夏曾佑:《論我國專制與俄國專制之優劣》,《中國近代思想家文庫·夏曾佑卷》,第367頁。“夫立憲之國,君與民共之者也”。④夏曾佑:《論中央集權之流弊》,《中國近代思想家文庫·夏曾佑卷》,第228頁。我們發現夏曾佑對立憲政體的定義同西方憲制理論仍然有差異的,一般認為西方憲制的精義在于通過法律和制度對國家權力進行限制。⑤相關研究可參見:斯科特·戈登:《控制國家》,應奇、陳麗微、孟軍、李勇譯,南京:江蘇人民出版社2005年;麥基文:《憲政古今》,翟小波譯,貴陽:貴州人民出版社2004年版。除黃宗羲《原君》篇思想的影響外,中國傳統“政民一體”思維深刻影響了夏曾佑對專制和立憲的理解方式。

“政民一體”思維同樣可見于諸多討論“中央集權”的思想論述中。蛤笑批判中國專制政體“數千年來以天下為一人一家之私產,而君與民分歧為二。……上下否隔,萎痡癉不仁,以釀成今日之世界。……我則君之與民截然為二,毫不相涉”。⑥蛤笑:《論政府中央集權之誤下》,《東方雜志》1907年第四卷第2期。從君民一體到君民為二是中國思想傳統對周秦之變的經典表述,⑦達觀:《論中央集權仍當注意于地方自治》,《時報》1907年3月17日,第02版。在西方法政學說輸入中國之后,君民一體和君民二分逐漸與專制和立憲相對應。立憲與專制雖然是西方思想學說的概念范疇,但實際上在輸入中國的同時已經同中國自身的政治思想傳統相互交融,中國的專制論、立憲論和中央集權論一定程度上可視作中國思想傳統對西方理論的創造性轉化。除此之外,我們還能發現有用“治體”指代西方政體分類學說,以及對于西方國家立國形勢的大量討論,⑧《中央集權說》,《新聞報》1906年9月16日,第02版。這些都是以傳統政治的視角審視西方政制的典型。

(三)內外相維與集權競逐: “中央集權”的傳統表述以及西學重構

“中央集權”概念的輸入還刺激了清末知識人對于傳統中以“內外”來表述不同政治和文化層級的相關概念范疇的理論重構,比較典型的是蛤笑等人對“內外相維”的論述。蛤笑在《論中央集權》中明確提出“內外權限實為官制最要之問題”。蛤笑把“內與外”當做中國政治史變遷的中軸,“二千年來,治亂興衰之跡,至為復雜,而究其總因,不過內外大權,一張一弛迭為消長而已”。⑨蛤笑:《論中央集權》,《東方雜志》1904年第四卷第8期。除中國歷史上的內外權力消長之外,還有基于中西比較維度的世界政治變遷的規律總結: “蓋羅馬一統中原,立國之形,正與吾國相似也……勢乃漸趨于內重。畢士麥聯合全德,加富洱統一義大利,中央集權之制,遂普及于歐洲”。一方面中央集權同“內重”成為同義詞,另一方面蛤笑所舉出的例子實則更趨近于西方民族國家的建立與統一,相比政府間關系意義上的中央集權,仍然同“大一統”理論對疆域一統的推重更為接近。

回到中國自身的歷史經驗,內外輕重關系呈現出多層次相互影響的態勢,內外不僅指大一統國家從中央到地方呈同心圓狀的政府層級,還包括夷夏關系,即中原王朝與其他民族政權之間的關系構成了外圍的內外關系。蛤笑認為大一統王朝內部的輕重關系實則部分取決于外圍的內外關系:“稽吾國累朝之故事,大抵防外患者主重外,防內亂者主重內,外勢莫重于唐,內勢莫重于宋。”10清廷欲行中央集權必然效法宋制,然而當今清政府所處的卻是列強環伺、外患空前的局勢,地方督撫相機決策的自主權恰恰是應對外部危機的權宜之計。蛤笑認為真正的中央集權不是一味地削弱地方,而是在中央和地方之間,在層層內外相維的政治關系中厘清權責,各司其職,“道在分人專任,

10 蛤笑:《論中央集權》,《東方雜志》1904年第四卷第8期。政府第提綱而挈領耳”。①蛤笑:《論中央集權》,《東方雜志》1904年第四卷第8期。

從“內外”到央地,從相維相制到集權分權,這一古今概念演變應當被放置在晚清以降的現代國家建構歷程中來得到理解,一旦中國不可避免地融入由西方民族國家所主導的現代國際體系和資本主義經濟體系當中,中國的政治經濟架構以及中國人對于自我的理解也必須進行深刻的現代轉型。“中央集權”概念促使清晰明確的央地層級劃分意識開始形塑中國人的政治思考,同時還伴隨著“整齊劃一”的嚴格權責分界意識,這些都是強調不同層級的相對性和模糊性的“內外相維”表述所不具備的特性。而這一新的觀念和思維方式也從思想上推動中國不斷向一個現代國家邁進。同時,清末知識人借由對中國傳統“內外”范疇的再詮釋也將大一統國家治理傳統的諸多歷史經驗接引到現代立國的思想進程當中。

西方學說的輸入和沖擊促使權力論政治逐漸成為近代中國政治思維方式的基石,治道、治人和治法三者相維系的治體論傳統開始演變為以政制為核心的政體論、法治論思維范式,②任鋒:《現代轉型中的禮法新說與治體論傳統》,《江蘇行政學院學報》2022年第1期;任鋒:《大國禮治何以重要?——政制崇拜、治體論與儒學社會科學芻議》,《孔子研究》2021年第6期。這一點在“中央集權”的概念輸入過程中得到充分展現。回到梁啟超的《商會議》,一方面梁啟超對理想地方組織關系的描述仍然具有濃厚的傳統禮治色彩,“今我海外之民以數百萬計,茍能聯為一氣,合力以辦其所應辦之事,雖一小國,不是過也”。③梁啟超:《梁啟超全集》第一集,第707頁。“聯為一氣”不僅僅是權力和利益的機械結合,而是既表達了一種公共情感和集體意識的聯結,同時也蘊含了合眾為一的一體化政治理想和文化精神,因此“聯為一氣”應被理解為一個兼具政治理想原則與制度方略的表述方式。類似表述也見于夏曾佑的論述:“猶幸中國歷來,以相忍為國,疆吏雖不盡有權,而亦不盡無權……”夏曾佑“相忍為國”的說法提醒我們央地之間不僅僅是權責分配的權力制度關系,還有一種共成一體的政德禮治精神在背后維系。

在梁啟超、夏曾佑等傳統學術蘊積深厚的清末知識人思想中仍然體現著中國傳統的政治思考方式,但這些思想資源逐漸讓位于權力論和制度論的政治邏輯。梁啟超在對盧梭《社會契約論》的評論中認為: “今泰西諸國競集權于中央者,集之以外競也,然必集多數有權之人,然后國權乃始強。”④鄔國義編:《〈民約論〉早期譯本合編與資料匯輯》,上海:上海古籍出版社2021年,第432頁。外部競爭促使國家權力的集中,這里梁啟超多次運用“有權”“國權”的概念,并提出應當“人人知有權”,以現代權利觀念取代了傳統禮治秩序的倫理理想。孫寶瑄在其日記中評述道: “故尊也者,權之所集也……而君則兼握萬身萬家之權,其權自重于常人。”⑤鄔國義編:《〈民約論〉早期譯本合編與資料匯輯》,第406頁。孫寶瑄的表述反映了現代權力論已經開始填充傳統禮法“尊尊”的內涵,即以現代權力觀來理解傳統禮法中君主的“尊”,相對忽視了其倫理化政治的意涵以及對政治尊崇感的塑造。夏曾佑以君權私心的視角理解中國古代設官分職的相維相系關系,又以君主與貴族的權力制衡理解傳統的“統紀”。⑥夏曾佑:《論我國專制與俄國專制之優劣》,《中國近代思想家文庫·夏曾佑卷》,第367頁。這一過程中,那些蘊積中國政治實踐和思想智慧的傳統概念內涵無疑發生著重大變遷,“中央集權”概念背后的權力論和政體論理論范式在近百年來逐漸成為塑造中國政治學思維方式的主流。

結 語

“中央集權”概念的百多年傳播和適用呈現出頗含悖論性的共生關系。在現代中國的歷史教學和公眾常識中,“中央集權”被視作中國古代王權專制的主要制度特征,帶有很大的負面性。然而,作為在政法學科中分析政府間關系的基本概念,它又是一個不可或缺的理論工具。隨著中國政治學的本土化轉向以及自主性政治話語的建構,越來越多的政治學者試圖超越西方自由—專制的政體論范式,將集權與分權當做分析和解讀當代中國政府原理和國家體制變遷的主要概念框架,并逐漸轉向對于中國國家治理傳統的再解釋,試圖建構古今貫通的國家政治體制與治理體系的完整邏輯。①參見周雪光:《中國國家治理的制度邏輯》,北京:生活·讀書·新知三聯書店2017年;周黎安:《轉型中的地方政府:官員激勵與治理》,上海:格致出版社,上海三聯書店,上海人民出版社2017年;曹正漢、聶晶、張曉鳴:《中國公共事務的集權與分權:與國家治理的關系》,《學術月刊》2020年第4期。“中央集權”說是百年來中國系統引入西方政治學知識體系的一個縮影,同時又深刻反映了中國獨特的歷史傳統和現代思想學術對這一知識體系不斷進行調試和本土化的過程。從中國百年來歷史政治的實踐維度而言,相對于“中央集權”概念的歷史負面化,中國自清末以來的現代國家建構,一方面是人民民主、民族獨立等公共性政治觀念不斷被激發和建制化的過程,另一方面是國家政權不斷趨向集中化,力圖“打造一個權力高度集中、組織凝聚力強大的”②李懷印:《現代中國的形成:1600—1949》,桂林:廣西師范大學出版社2022年,第379頁。現代中國體制的歷史進程,人民民主、政治統一和高度集權都被看作中國現代立國過程中的核心目標,而地方積極性活力在必要張力的意義上構成現代國家建構的重要維度。

“中央集權”背后的政治思想與歷史實踐的張力表明,不能未經反思地將其視為具有普遍解釋力和適用性的通用概念,其在不同的歷史語境當中已經被賦予諸多思想傾向和理論前提,需要我們進一步清理。盡管中央集權被視作中國近現代歷史的普遍化進程,但實際的政治表述重心卻逐漸從集權轉向集中和中心,強調央地相維。從之后的歷史趨勢來看,民主集中制對“中央集權”概念背后的權力—制度政治思維有所質疑和警惕,同時深刻回應了現代立國進程的兩大主題:人民民主以及民主基礎上的統一領導與地方積極性相結合。對“中央集權”概念在中國之起源和演變的歷史回顧和理論檢視,不僅可以在傳統和現代之間展開縱深性的理論對話和觀念重思,現代立國的歷史政治解釋也亟待由此開辟出新的學術理路。