落實科學論證的探究性實驗教學設計

——以“探究加速度與力、質量的關系”為例

代玉婷,劉小兵

廣西師范大學物理科學與技術學院,廣西 桂林 541004

《普通高中物理課程標準 (2017年版2020年修訂)》將科學論證列入物理學科核心素養“科學思維”層面的主要要素之一,并在課程目標中要求學生通過高中物理課程的學習,應具有使用科學證據的意識和評估證據的能力,能運用證據對研究問題進行描述、解釋和預測[1]。因此,如何在教學中落實科學論證促進學生思維發展,是值得重視和研究的問題。

1 論證式教學

科學論證是以證據為基礎,借助證據和邏輯推理獲得的理論依據支持自己的主張、反駁他人觀點的科學活動[2]。目前應用較廣泛的是圖爾敏的TAP論證模式,此模式提供了論證過程的基本范式,如圖1所示[3]。它包含依據、主張、理由三個基本要素和支援、反駁、限定詞三個補充要素。其中,依據是支持主張的數據、事實和證據;主張是我們想要證明和確定的結論;理由是連接依據和主張的普遍性原則和規律。而支援是對理由進一步支持的陳述;限定詞是用來表明主張成立的范圍及條件;反駁是對資料、理由反駁的事實和觀點。

圖1 圖爾敏修訂后的TAP論證模式

論證式教學是將科學論證活動引入課堂教學,落實科學論證促進思維發展的一條行之有效的途徑。2010年王星喬和米廣春提出論證式教學模式的操作程序(圖2)[4]。根據此程序并結合科學探究的要素,在探究性實驗教學中,教師可根據教學目標創設情境引入論題,學生在情境和已有經驗的基礎上提出猜想和進行驗證猜想的實驗設計,然后開展實驗收集證據,并基于證據與理由闡述和解釋主張。若各小組意見一致且教師認為達到預期的學習目標可直接進入獲得結論階段[4]。若存在不同主張,教師應引導學生辯證主張,在辯證過程中需要重新分析資料或收集額外證據來進一步支持理由。待大家達成一致主張且教師認為達到預期學習目標時,可進入獲得結論階段。

圖2 王星喬與米廣春提出的論證式教學程序

2 “探究加速度與力、質量的關系”的論證式教學思路

“探究加速度與力、質量的關系”是新課標明確提出的學生必做實驗,也是學生對力與運動認識的延續和學習牛頓第二定律的基礎。如果在本實驗教學中融合科學論證與科學探究,學生不僅能正確辨析所得的實驗結果、深化對實驗結論的理解,還能促進科學論證等能力的提高。那么,教師該如何引導學生開展科學論證,提高科學論證能力,發展科學思維?為了有效解決此問題,我們嘗試基于論證式教學程序對“探究加速度與力、質量的關系”進行教學創新設計,教學設計思路如圖3所示。

圖3 “探究加速度與力、質量的關系”的教學設計思路

3 落實科學論證促思維發展的教學創新設計

3.1 創設情境,引入論題

教師播放某綜藝節目里“父隊”和“子隊”挑戰拉動靜止火車的視頻,并提問火車為什么會被拉動?若同樣的人在同一個地方拉火車和汽車,哪種車會被較快拉動?火車運動狀態發生改變,即產生加速度,運動狀態變化快慢反映加速度大小,此情境中火車的加速度受哪些因素影響?通過上述三連問,引導學生基于真實情境提出論題:情境中靜止火車的加速度a與受到的拉力F拉、摩擦力f和自身質量M車之間有什么關系?并猜想M車和 f不變,a與 F拉成正比;F拉和 f不變,a與 M車與成反比;M車和F拉一定時,f越小加速度越大。

【設計意圖】引入論題是論證的首要工作。這一環節,教師通過創設真實情境幫助學生建立加速度與力、質量的關系的感性認識,以問題驅動學生從物理學視角認識物體加速度與力、質量的關系,并提出論題和猜想。

3.2 開展實驗,尋找證據

教師活動:介紹實驗儀器(配重片、DIS軌道專用小車、鋪布DIS軌道、4個50 g的鉤碼、1個20 g的砝碼、細線、小桶、電子秤、位移傳感器、電腦等)。引導學生利用現有儀器設計實驗(圖4),探究“火車加速度與拉力、摩擦力、質量的關系”。

圖4 實驗儀器

問題1:需要哪些實驗儀器模擬火車、軌道和拉力?

問題2:采取什么實驗方法?具體實驗思路是什么?

問題3:實驗過程需要測量哪些物理量?如何測量?

問題4:是否可視桶和鉤碼的重力大小為拉力的大小?

(提示:當 M車+發射器>>m桶+鉤碼時,F拉=G桶+鉤碼)

問題5:實驗數據如何處理才能更直觀地反映被測物理量間的關系?

學生活動:考慮到摩擦力難以測量,各小組先開展實驗,探究前兩個猜想。一是在同一個鋪布DIS軌道(f相同),控制M物(小車和發射器質量)不變,改變F拉,測量物體加速度大小;二是在同一個鋪布DIS軌道(f相同),控制F拉不變,改變M物,測量物體加速度大小。實驗過程記錄實驗數據并處理,得到a-F拉和圖像均是與橫軸有交點的直線(圖5、圖6)。

圖5 控制M物和f不變得到的a-F拉圖

圖6 控制F拉和f不變得到的圖

【設計意圖】證據是提出主張的前提依據。教師站在學生的角度,層層設問引導學生構建物理模型。通過設計實驗,進行實驗,收集證據,為后面的論證階段奠定基礎。

3.3 組內交流,闡釋主張

教師活動:在分析數據的過程中發現有的小組容易主觀地把圖像未過原點的原因歸咎于實驗誤差。這時教師追問:你們的理由是什么?圖像與橫軸有截距到底是實驗誤差還是這個截距有什么特殊物理意義?其他小組根據實驗數據提出的主張是否與他們相同?

學生活動:在教師的引導下,有的小組基于已有的實驗結果和科學推理提出不同主張:圖像與橫軸的截距不是實驗誤差,圖像就是一條不過原點的直線(證據)。因為在a-F拉圖像中,圖像與橫軸的交點 a=0,根據二力平衡F拉=f,該點數值表示摩擦力大小(理由)。根據數學知識正比例函數圖像是一條經過原點的直線;一次函數的圖像是一條不垂直于x軸的直線(理由)。所以認為M物和 f不變,a與 F拉不成正比;F拉和 f不變,a與 M物不成反比。但實驗過程小車受到的恒力f越小,上述兩個圖像與橫軸的截距會越來越靠近原點。

【設計意圖】這一環節學生總是基于原有經驗解釋證據,不同的學生對同一科學現象可能存在不同的理解。在闡述主張和解釋主張的過程中,學生能看到與自己不同的理解,使理解更豐富[4]。此外,學生運用科學推理獲得理論依據批判、質疑他人觀點的過程,可進一步提高科學推理能力和批判性思維能力。

3.4 補充證據,辯證主張

學生活動:學生經過討論得到減小小車受到恒定f大小的兩種方案:換表面粗糙程度更小的DIS軌道或墊高木板利用重力“沖淡”部分摩擦力。教師提醒學生實驗室共有麻布、纖維、雪紡三種不同粗糙程度的鋪布DIS軌道,每種類型各4組,由于時間有限,組間可分工協作,開展實驗,收集數據。

組間組隊類型有兩種:一種是DIS軌道粗糙程度不同的三個小組組隊,他們互相分享之前在各自的鋪布DIS軌道(f相同),控制M物不變,改變F拉測量物體加速度大小的實驗數據,處理數據得到的圖像如圖7所示,分析圖像變化規律可知與主張相符。并且縱向對比a-F拉圖的三個圖像可得,M物和F拉一定時,f越小加速度越大,猜想三得以證實。

圖7 小車在不同粗糙程度的水平軌道得到的a-F拉圖

另一種是相同實驗儀器的三個小組組隊,三個小組分別墊高木板的高度是一本、二本和三本物理書,同時進行實驗、收集數據,實驗結束后處理數據得到的圖像如圖8所示,分析圖像變化規律可知也與主張相符,主張成立。再次縱向對比圖的幾個圖像依然可得,M物和F拉一定時,f越小加速度越大,猜想三再次得以證實。

圖8 小車在依次被墊高的雪紡軌道上得到的圖

【設計意圖】辯證主張是科學論證的核心環節,學生運用與同學合作探究所得的實驗數據去解釋自我主張、反駁他人主張的過程,不僅能幫助大家正確辨析所得圖像未過原點的原因,還能體會科學論證的步驟,培養思維的嚴謹性。

3.5 優化主張,獲得結論

教師提問:既然摩擦力和拉力都影響物體加速度大小,那么它們的合力與物體加速度會不會有什么更特別的關系?

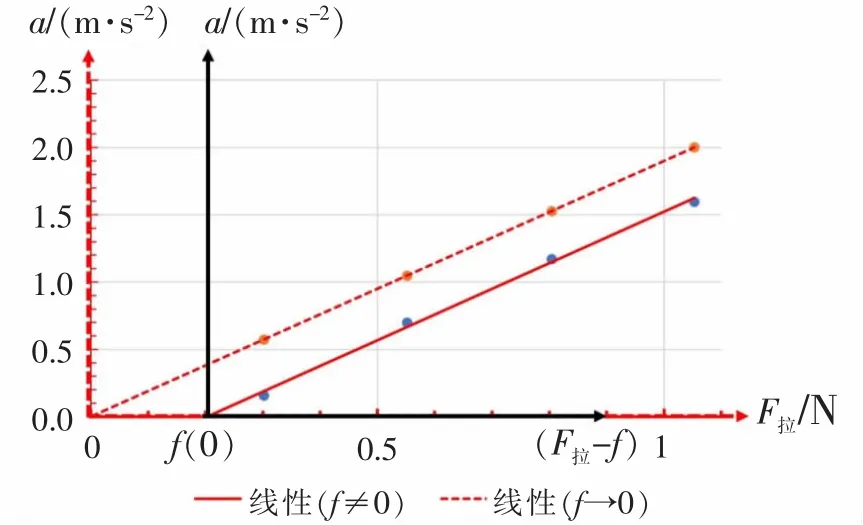

滲透極限思想:從圖像可知,f越小,圖像與x軸的截距會越來越靠近原點;若f無限接近0時,圖像與x軸的截距會無限接近原點,如圖9和圖10所示。

圖9 f→0時所得的 a-F拉圖

圖10 f→0時所得的圖像

學生合理外推:f→0 時,M物一定,a∝F拉。f→0,F拉=F合一定,。

教師提示:f≠0的 a-F拉圖像可由 f→0時a∝F拉圖像向右平移|f|個單位得到(圖 11),依據數學知識正比例函數y=kx向右平移b個單位可得函數 y=k(x-b)。

圖 11 a-F拉圖像平移得到 a-(F拉-f)圖像

學生科學推理得:M物一定,a∝(F拉-f)=F合。

學生由上述科學推理的結果——“F合一定,”“M物一定,a∝F合”,進一步優化主張表述,獲得大家認可的結論:物體的加速度與合力成正比,與質量成反比。

【設計意圖】這一環節學生在教師的引導下無需做到恰好平衡摩擦,而是基于已有的實驗數據,巧用極限思想合理外推得到物體加速度與合力、質量的關系。這樣的處理不僅能幫助學生深化對科學本質的理解,還能提高學生的科學思維能力。

4 結束語

科學論證過程,學生基于對證據的理解闡釋主張有助于他們超越自我認識,提高評估證據的能力。其次,學生運用證據和科學推理獲得的理由能促進批判性思維的發展。科學推理能力和科學論證能力的培養也能從中落地而生。因此,探究性實驗教學中,教師在關注學生科學觀念的形成、科學探究能力提高的同時,還要注重科學論證等科學思維的發展。