陰道鏡聯合利普刀治療宮頸病變療效研究

朱建楠

(吉林省松原市中心醫院 吉林 松原 138000)

宮頸病變是指發生在宮頸區域的炎癥、損傷、子宮內膜異位癥、腫瘤、癌前病變等,多數宮頸病變的發展緩慢,并且部分病變能夠給自行消退,存在可比性,但如果病灶呈現出進行性發展,最終有可能發展為宮頸癌,直接威脅女性患者的身體健康和生存質量。因此,對于宮頸病變患者,及早診斷、及早予以針對性治療是非常重要的。目前臨床上治療宮頸病變的方法主要包括微波、冷凍、利普刀手術等方法,但無論選擇哪種治療方案均存在一定的創傷性[1-3]。近年來,陰道鏡技術不斷發展,在婦科多種疾病的治療上得到了廣泛的運用,將陰道鏡與利普刀相結合可在一定程度上改善患者的手術指標,盡量降低手術對機體功能造成的損傷。本次研究為了進一步研究和探討陰道鏡與利普刀相結合在宮頸病變治療上的臨床療效,現共選取我院收治的68例宮頸病變患者,開展研究,總結如下:

1 資料與方法

1.1一般資料

共選取2020年5月~2022年1月在我院接受治療的宮頸病變患者68例,用隨機數字表法的原則將其分為兩組,兩組分別命名為觀察組、對照組,分組時保持兩組的樣本量一致,每組中各有34例。納入標準[4]:①所有患者均確診為宮頸病變,且均具備手術指征和適應癥;②所有患者的病理報告完整,基礎資料完善;③年齡均在23歲以上,且均有性生活史;④所有患者對本次研究的過程和目的均明確表示是知情和同意的,并且是自愿參與此次研究,簽署了知情同意書。排除標準[5]:①合并凝血功能障礙;②合并免疫系統疾病;③合并其他婦科惡性腫瘤;④妊娠期或哺乳期女性;⑤合并精神障礙,既往患有精神疾病。

觀察組:年齡最大51歲,最小25歲,平均(39.95±2.37)歲;病程4個月~2年,平均(1.08±0.56)年;孕次1~3次,平均(1.52±0.16)次。對照組:年齡26~50歲,(39.48±2.33)歲是平均年齡;病程5個月~2年,(1.09±0.58)歲是平均病程;孕次1~3次,(1.53±0.15)次是平均孕次。經統計對比兩組的平均年齡、平均病程和平均孕次,無顯著性差異(P>0.05),說明觀察組和對照組之間具有可比性。

1.2研究方法

對照組(常規利普刀):取患者膀胱截石位,使用擴陰器擴張陰道,將宮頸充分暴露,使用利普刀切除病變組織,根據患者的實際情況選擇切片方式、調整切除范圍。使用電凝止血,直至創面干燥結痂,確認無誤后退出手術器械,手術結束。

觀察組(陰道鏡聯合利普刀):取膀胱截石位,充分擴張陰道,將宮頸充分暴露,置入陰道鏡,在陰道鏡下觀察病變位置和病變程度,在陰道鏡引導下使用利普刀進行治療,根據病變情況調整切割參數,確認無誤后行環形切割。切除病灶后做好止血措施,并用紗布填塞引導,于術后24h取出。

1.3評價指標

(1)評價項目:臨床總有效率;評價時間:術后1個月;具體的判定標準:治療后患者的臨床癥狀完全消失,碘試驗結果為陰性,判定為顯效;治療后臨床癥狀有所改善,判定為有效;若未達到有效的標準,則判定為無效[6]。

(2)記錄兩組的手術時間、術中出血量、引流時間以及住院時間,并進行組間比較。

(3)分別于手術前和手術后3d對兩組患者的炎癥因子指標進行測定,采集患者3ml清晨空腹靜脈血,離心后保留上層血清待測,檢測白介素-6和腫瘤壞死因子α的水平,檢測方法均是酶聯免疫吸附法,使用的檢測儀器是全自動生化分析儀,嚴格按照試劑盒的要求進行操作。

(4)分別于手術前和手術后1個月對兩組患者的腫瘤標志物水平進行測定,采集患者3ml清晨空腹靜脈血,離心后待測,檢測CA125和CA199,檢測方法是酶聯免疫吸附法,使用全自動生化分析儀進行檢測,嚴格按照試劑盒的要求進行操作。

(5)匯總術后1個月兩組患者的并發癥發生情況,本組患者出現的并發癥類型主要包括陰道出血、切口感染、下腹腫脹,計算對比兩組的術后并發癥發生率。

1.4統計學處理

對研究中涉及到的兩組數據進行統計學分析,分析處理數據時使用的軟件是SPSS26.0,在對比均數±標準差類計量資料時采取的檢驗方法是t;在對比例數/百分類類的計數資料時采用卡方進行檢驗,如果最終所得統計值大于0.05,說明差異顯著。

2 結果

2.1對比兩組的臨床療效

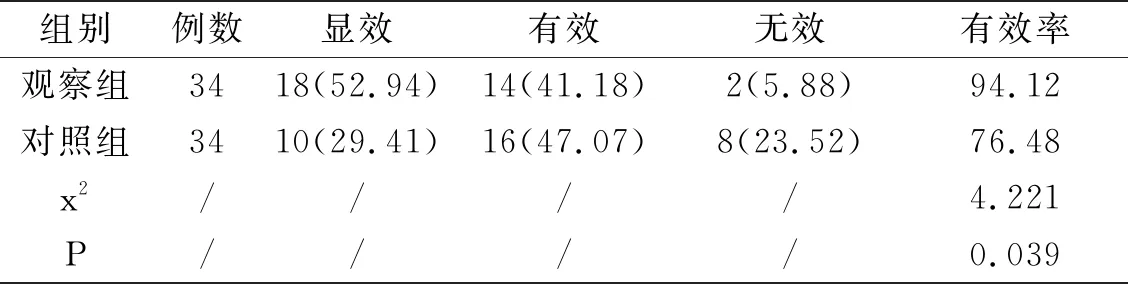

觀察組和對照組相比,觀察組的臨床總有效率更高,觀察組和對照組之間對比,有顯著性差異(P<0.05),見表1。

表1 兩組的總有效率比較分析[n(%)]

2.2對比兩組的手術指標、引流時間和住院時間

觀察組與對照組相比,觀察組患者的術中出血量更少,手術時間、引流時間以及住院時間均相對較短,經對比各項指標,存在顯著性差異(P<0.05),見表2。

表2 兩組的手術指標、引流時間、住院時間對比

2.3對比兩組手術前后的炎癥因子指標

手術前對比兩組的炎癥因子水平,無統計學意義(P>0.05);兩組術后患者的白介素-6和腫瘤壞死因子α較術前相比均有不同程度提高,而觀察組術后患者的白介素-6和腫瘤壞死因子α均顯著大于對照組,差異顯著(P<0.05),見表3。

表3 兩組手術前后的炎癥因子水平對比

2.4對比兩組手術前后的腫瘤標志物

兩組手術前患者的各項腫瘤標志物對比無顯著性差異(P>0.05);術后與術前相比,兩組的CA125和CA199水平均有不同程度下降,觀察組術后的CA125和CA199均顯著低于對照組,差異顯著(P<0.05),見表4。

表4 兩組手術前后的CA125和CA199對比

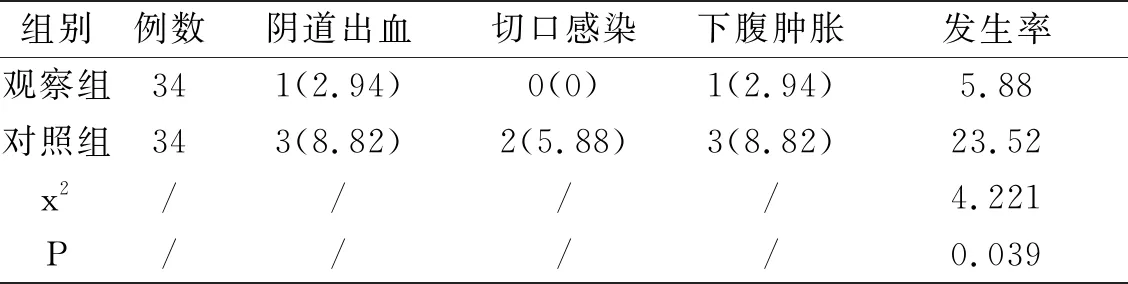

2.5對比兩組的術后并發癥發生率

與對照組相比,觀察組的術后并發癥發生率更低,兩組之間對比,P<0.05,說明兩組之間有顯著性差異(P<0.05),見表5。

表5 術后并發癥發生率的對比[n(%)]

3 討論

宮頸病變是臨床上頗為常見的婦科疾病,以育齡期女性為主要患病人群,患者多伴有宮頸充血、膿性白帶、觸痛等癥狀,此類疾病具有病程長、復發率高、治療難度大等特點,且有一定的癌變風險,無論是對患者的身體健康還是生活質量均造成了非常嚴重的影響[7-8]。利普刀是臨床上治療宮頸病變的常用方法,屬于微創的手術治療技術,是通過釋放高頻電波形成一定射頻電波場,從而激發組織內離子震蕩、促進分子鍵斷裂,進而達到精細的切割效果。近年來,陰道鏡技術不斷發展,在婦科疾病的臨床治療上有廣泛運用[9-10]。腹腔鏡聯合利普刀是一種新型的手術方法,在腹腔鏡的輔助下可以讓切割操作更加精準,為臨床操作提供更為完整和準確的病灶信息,提高了手術的精確度和可操控性,有利于改善手術療效和預后[11-12]。本次研究結果顯示,采用陰道鏡聯合利普刀治療的宮頸病變患者其臨床總有效率可達到94.12%,并發癥發生率僅為5.88%,并且患者的術中出血量更少,手術時間、引流時間以及住院時間更短,炎癥因子和腫瘤標志物水平均有顯著性改善,上述結果從多個角度體現出了此種治療方法的優勢。

綜上,采用陰道鏡聯合利普刀治療宮頸病變的療效顯著,值得推廣。