急性心肌梗死并發心律失常患者實施預見性護理干預對心功能的影響

曹洪云

(泰安市泰山區人民醫院/內科 山東 泰安 271000)

急性心肌梗死是臨床治療中較為常見的心腦血管疾病,多集中于中老年群體。此病是因冠狀動脈出現急性阻塞,心臟肌肉血液供應缺乏而出現壞死,進而使得心臟功能受損,危及患者的生命安全[1]。急性心肌梗死患者極易出現心律失常等并發癥,加重其病情。隨著醫學技術的不斷進步,急性心肌梗死并發心律失常的治療效果也得到顯著的提升,但患者的病情變化較快,治療過程也存在一定的風險,故有效的護理干預顯得尤其重要[2-3]。基于此,本研究選取我院收治的80例急性心肌梗死并發心律失常患者,分析了預見性護理干預的應用價值,現報道如下:

1 資料與方法

1.1一般資料

選取我院2017年11月至2020年5月收治的80例急性心肌梗死并發心律失常患者進行研究。納入標準:①患者符合急性心肌梗死的診斷標準;②發病時間小于6h,持續胸痛30min以上;③患者及其家屬知曉本研究,本簽署參與協議書。排除標準:①肝腎功能嚴重障礙的患者;②精神狀態不正常,無法溝通交流者;③聽覺功能障礙者;④治療依從性較差者。采用隨機數表法分為觀察組與對照組,每組40例。觀察組男29例,女11例,年齡48至74歲,平均年齡(61.00±4.30)歲。對照組男28例,女12例,年齡48至75歲,平均年齡(61.45±5.04)歲。研究在醫院倫理委員會的批準下進行,兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2方法

對照組實施常規護理干預。方法:嚴格監測患者的心率及血壓,謹遵醫囑用藥,給患者健康宣講、吸氧護理等。

觀察組實施預見性護理干預。方法:①預見性心理護理:患者在發病后,通常伴有嚴重的心前區疼痛,致使其極易出現恐懼、不安的心理。故護理人員應采用通俗易懂的語言,詳細講解疾病的特征、發病機制及治療措施,樹立患者的正確認知。同時,告知患者此病可以治療,疏導患者的負面情緒,以使其保持樂觀的態度,主動接受治療;②預見性基礎護理:根據疾病特征進行護理干預,心律失常一般在早晨9至12點出現,此階段應加強對患者的巡視,注意監控其心率變化,間隔15分鐘對患者的血壓、心率及血氧飽和度進行記錄。此外,女性患者的疾病特征不顯著,應重點關注,以避免發生惡性事件;③預見性藥物護理:護理人員應告知患者抗心律失常藥物的正確用法用量,并觀察與記錄患者用藥后的反應,若出現心率異常的情況,及時聯系主治醫生,并采取相應措施;④預見性生活護理:告知患者多事纖維高、蛋白質高的食物,不可飽食,以避免腹壓上升增加心臟的負擔。少食多餐,避免胃部聚集大量血液,并禁煙禁酒。指導患者在排便時不能過度用力,多攝入水果與蔬菜,按摩腹部,促進腸胃蠕動,以預防便秘的發生。

1.3觀察指標

比較兩組護理前后的心功能、心理狀態變化,統計兩組不良事件發生率、護理滿意度。

測定方法:抽取患者空腹靜脈血5ml,經=離心分離血清,放置在-50℃冰箱待檢。采用電化學發光免疫法檢測N-末端腦鈉肽前體水平,采用心臟彩色多普勒超聲檢測左室射血分數,以上檢測步驟均嚴格遵照說明書進行。

評分標準[4-5]:①焦慮:分值在7至29分,分數越高,則其焦慮越明顯;②抑郁分值在7至29分,分數越高,則其抑郁越明顯;③滿意度:采用本院自制的滿意度評分量表評價,其中90~100分:非常滿意;60~89分:滿意;59分及以下:不滿意。

1.4統計學分析

采用SPSS24.0統計軟件進行數據錄入和分析。以[n/%]描述兩組不良事件發生率、護理滿意度,并用X2檢驗;以均數±標準差描述兩組護理前后的心功能、心理狀態,并用兩獨立樣本t檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1兩組護理前后的心功能比較:護理前,兩組心功能比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,觀察組N-末端腦鈉肽前體水平低于對照組,左心室射血分數高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組護理前后的心功能比較:

2.2兩組護理前后的心理狀態比較:護理前,兩組心理狀態評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,觀察組焦慮、抑郁評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組護理前后的心理狀態比較:分)

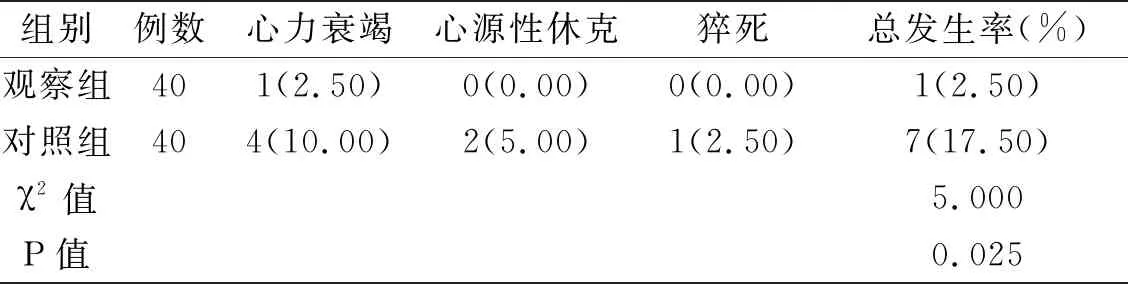

2.3兩組不良事件發生率比較:觀察組不良事件發生率為2.50%,低于對照組的17.50%,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組不良事件發生率比較:[n(%)]

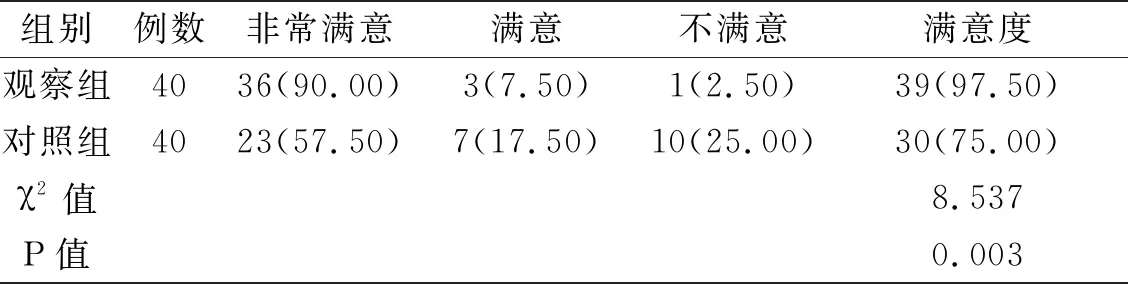

2.4兩組護理滿意度比較:觀察組的護理滿意度為97.50%,高于對照組的75.00%,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組護理滿意度比較:[n(%)]

3 討論

急性心肌梗死的發病機制很多,包括便秘、暴飲暴食、過度勞累等。心前區疼痛是急性心肌梗死最早出現的癥狀,于休息或活動時發生,表現為持續長時間的不緩解。也有少數患者無疼痛,發病時出現咳嗽、呼吸困難、氣短及胸悶等癥狀,情況嚴重者還會出現心力衰竭、休克以及心律失常等并發癥,危及患者的身心與生命健康[6-7]。有效的治療手段對于急性心肌梗死合并心律失常患者而言尤為重要,但治療期間的護理干預也必不可少。因此,選取何種護理措施來改善患者的臨床癥狀及預后成為醫學界重點關注的問題。

常規護理干預的效果不佳,且復發率高。而本研究所選用的預見性護理干預屬于新型護理手段,能將可能出現的問題防范于未然[8]。通過結合疾病的特征分析在治療過程中可能誘發并發癥的潛在危險因素,并制定預見性的預防措施,降低疾病惡化的幾率,促進患者的康復。此外,見性護理措施具有較強的針對性,能規避風險,使護理流程更為規范,進一步提升了護理效果[9-10]。本研究顯示,觀察組N-末端腦鈉肽前體水平低于對照組,左心室射血分數高于對照組,且觀察組護理后的心理狀態改善更為明顯(P<0.05),提示預見性護理干預能有效改善急性心肌梗死并發心律失常患者的心功能,消除其負性情緒。這可能在于:預見性心理護理能樹立患者對疾病的正確認知,使其保持樂觀的態度,主動接受治療。根據疾病的特征進行預見性基礎護理,并加強對特殊人群的監護力度,能有效緩解患者的臨床癥狀[11-12]。

鄒紅[13]等報道指出,預見性護理能對誘發急性心肌梗死并發心律失常的危險因素進行提前預知,并能預防治療期間可能出現的并發癥,控制疾病的進展。本研究中,預見性心理護理能疏導患者的負面情緒,有效提升其睡眠質量;預見性基礎護理能掌握患者的病情變化,若有心率異常的情況出現可及時干預,注重對女性患者的觀察,有效降低了不良事件發生率;預見性藥物護理能使患者掌握抗心律失常藥物的正確用法用量,減少誤用藥物的不良反應;預見性生活護理能讓患者養成良好的飲食習慣,為機體的恢復提供營養支持,還可避免不良生活習慣對治療效果的影響[14-15]。結果顯示,觀察組不良事件發生率為2.50%,低于對照組的17.50%,且其護理滿意度明顯較高。提示,預見性護理能降低不良事件的發生率,改善患者的預后,增進護患關系。

綜上所述,預見性護理干預能有效改善急性心肌梗死并發心律失常患者的心功能,緩解其焦慮抑郁狀態,減少不良事件的發生,增加患者的護理滿意度,值得推廣使用。