胃蘇顆粒聯(lián)合穴位貼敷治療肝脾不和型慢性淺表性胃炎的臨床效果

高 達(dá) 王 宇 楊延良

(1 首都醫(yī)科大學(xué)電力教學(xué)醫(yī)院體檢科 北京 100073 2 國(guó)中康健(北京)健康管理有限公司體檢科 北京 100073 3 北京裕和中西醫(yī)結(jié)合康復(fù)醫(yī)院內(nèi)科 北京 100143)

慢性淺表性胃炎指的是由不同原因引起的胃粘膜慢性炎癥,這是此病進(jìn)展的初始階段[1]。大多數(shù)患者會(huì)出現(xiàn)上腹痛、進(jìn)食后飽脹或不同程度的消化不良,如打嗝、惡心、食欲下降等。一些患者沒(méi)有臨床癥狀和體征。這種疾病很容易復(fù)發(fā),癥狀的嚴(yán)重程度波動(dòng)很大[2]。疾病進(jìn)展到晚期可導(dǎo)致萎縮性胃炎、嚴(yán)重甚至癌變[3]。現(xiàn)代研究發(fā)現(xiàn),慢性淺表性胃炎的主要病因是幽門螺桿菌感染、免疫和心理因素[4]。隨著社會(huì)壓力的增加,心理因素在慢性淺表性胃炎中起著非常重要的作用。由于慢性淺表性胃炎的病機(jī)尚不清楚,臨床治療主要采用胃粘膜保護(hù)劑、胃動(dòng)力劑、抗酸劑等,對(duì)緩解癥狀有一定效果,但遠(yuǎn)期療效不理想[5]。近年來(lái),中醫(yī)藥治療慢性淺表性胃炎取得了很大進(jìn)展,與西藥相輔相成,發(fā)揮協(xié)同作用。中醫(yī)認(rèn)為慢性淺表性胃炎屬于“胃脘痛”的范疇,與脾胃虛寒存在緊密的關(guān)系[6]。穴位敷貼法屬于中醫(yī)療法。根據(jù)經(jīng)絡(luò)理論,將中藥粉末調(diào)成糊狀,敷于特定穴位,具有見(jiàn)效快、不良反應(yīng)少、局部病灶血藥濃度高的優(yōu)點(diǎn)[7]。本研究中觀察組在對(duì)照組的基礎(chǔ)上采取穴位貼敷聯(lián)合胃蘇顆粒治療,旨在溫中健脾、和胃止痛,臨床療效滿意,現(xiàn)報(bào)道如下。

1 資料與方法

1.1研究對(duì)象

選取我院2020年2月-2021年2月門診治療的102例肝脾不和型慢性淺表性胃炎患者作為研究對(duì)象,按隨機(jī)數(shù)字表法進(jìn)行分組;對(duì)照組51例,男17例、女34例;年齡32~62歲,平均年齡(47.12±3.14)歲;病程4個(gè)月~14年,平均病程(3.69±1.17)年。觀察組51例,男18例、女33例;年齡32~61歲,平均年齡(48.13±3.09)歲;病程4個(gè)月~14年,平均病程(3.67±1.24)年。納入標(biāo)準(zhǔn):①符合《慢性胃炎的中西醫(yī)結(jié)合診治方案(草案)》[8]中慢性淺表性胃炎的診斷標(biāo)準(zhǔn);②存在典型癥狀;③通過(guò)胃鏡檢查證實(shí)為慢性淺表性胃炎;④參照《中醫(yī)病證診斷療效標(biāo)準(zhǔn)》[9]辨證為肝脾不和型;⑤一般資料完整。排除標(biāo)準(zhǔn):①其他類型慢性胃炎;②合并重大疾病;③患者不配合治療;④其他中醫(yī)證型慢性淺表性胃;⑤不配合研究者。兩組患者一般資料比較差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),存在可比性。

1.2方法

對(duì)照組采用常規(guī)治療,包括去除病因,給與胃黏膜保護(hù)劑、胃動(dòng)力劑、制酸劑等;幽門螺桿菌陽(yáng)性患者采用抗生素治療。觀察組在對(duì)照組的基礎(chǔ)上采取胃蘇顆粒聯(lián)合穴位貼敷合;胃蘇顆粒口服治療28d,穴位貼敷中藥組成:干姜、花椒、肉桂、丁香、大茴香、肉豆蔻、補(bǔ)骨脂、五味子、桂枝各30g,吳茱萸、制附子各10g,均打成粉末,充分混勻后,用姜汁調(diào)成糊狀,均分為50份,以雙側(cè)脾俞、腎俞、足三里、中脘和神闕作為貼敷穴位,每個(gè)穴位貼1份,3h后取下,1次/次。

1.3觀察指標(biāo)

1.3.1中醫(yī)癥狀積分及臨床療效

對(duì)比兩組治療前后上腹痛、腹脹、噯氣、反復(fù)出血癥狀積分,對(duì)臨床療效進(jìn)行綜合評(píng)估;將上述癥狀分為無(wú)、輕、中、重,對(duì)應(yīng)0、2、4、6分;臨床療效為治愈、顯效、有效和無(wú)效,治愈:臨床癥狀和體征消失,胃鏡檢查顯示胃黏膜慢性炎癥消失;顯效:臨床癥狀和體征明顯緩解,胃鏡檢查顯示胃黏膜慢性炎癥已明顯好轉(zhuǎn);有效:臨床癥狀和體征有所緩解,胃鏡檢查胃黏膜病變范圍縮小超過(guò)一半,炎癥有所減輕;無(wú)效:臨床癥狀和體征及胃鏡檢查顯示病情無(wú)改善甚至加重。臨床總有效率=(治愈例數(shù)+顯效例數(shù)+有效例數(shù))/總例數(shù)×100%。

1.3.2幽門螺旋桿菌根除情況

治療前后各檢查1次幽門螺旋桿菌,C-13呼氣實(shí)驗(yàn)、吉姆薩染色、胃黏膜活檢快速尿素酶試驗(yàn),其中任一項(xiàng)陽(yáng)性即可診斷為幽門螺旋桿菌陽(yáng)性。

1.3.3焦慮及抑郁療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

Zung抑郁自評(píng)量表(SDS)和Zung焦慮自評(píng)量表(SAS)治療后較治療前下降并有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義為有效。

1.3.4不良反應(yīng)及復(fù)發(fā)率

觀察兩組患者治療期間不良反應(yīng)(眩暈、皮疹、腹瀉等)的發(fā)生情況和復(fù)發(fā)率。

1.4統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

2 結(jié)果

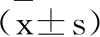

2.1兩組治療前后西醫(yī)癥狀積分比較

兩組治療后西醫(yī)癥狀積分均小于治療前(P<0.05),且觀察組治療后西醫(yī)癥狀積分小于對(duì)照組(P<0.05),見(jiàn)表1。

表1 兩組治療前后西醫(yī)癥狀積分比較

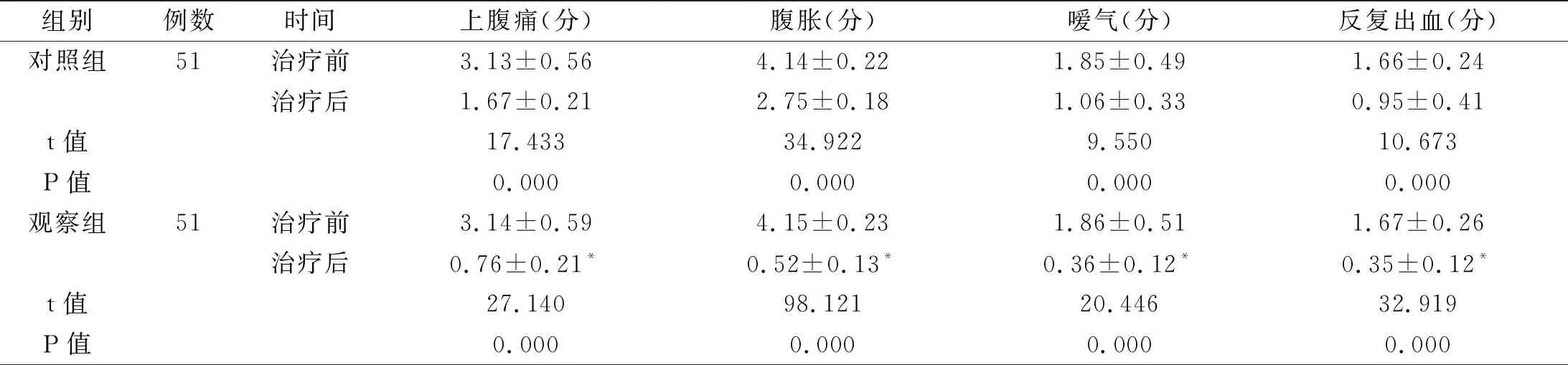

2.2兩組患者的臨床療效比較

觀察組臨床治療總有效86.27%高于對(duì)照組62.75%(P<0.05),見(jiàn)表2。

表2 兩組患者的臨床療效比較

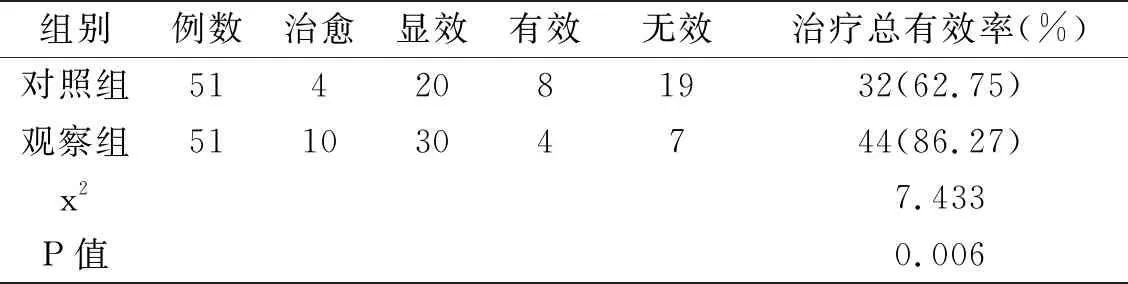

2.3兩組患者的幽門螺旋桿菌根除情況

兩組治療后幽門螺旋桿菌感染率均低于治療前(P<0.05),且觀察組治療后幽門螺旋桿菌感染率低于對(duì)照組(P<0.05),見(jiàn)表3。

表3 兩組患者的幽門螺旋桿菌根除情況

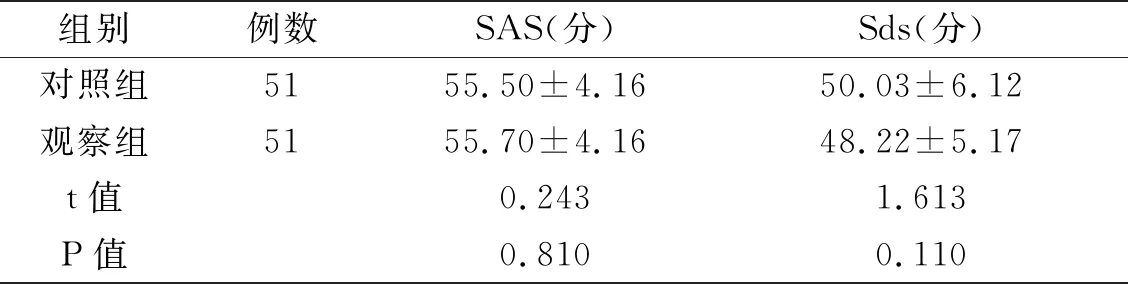

2.4兩組焦慮及抑郁療效比較

兩組焦慮及抑郁療效比較無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(P>0.05),見(jiàn)表4。

表4 兩組焦慮及抑郁療效比較

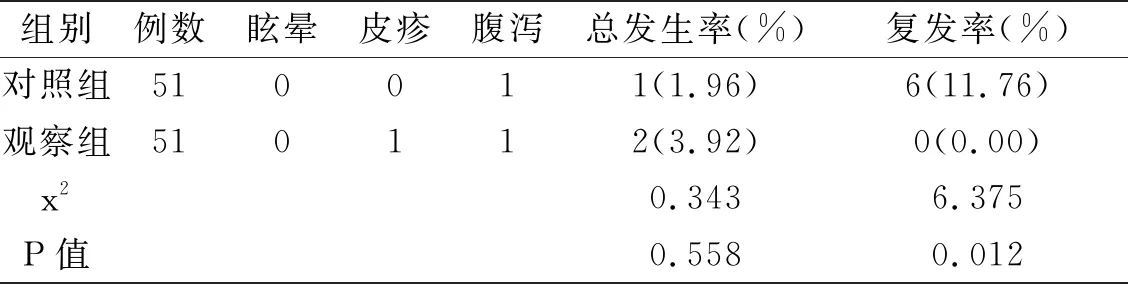

2.5兩組不良反應(yīng)及復(fù)發(fā)率比較

兩組不良反應(yīng)發(fā)生率比較無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(P>0.05),觀察組復(fù)發(fā)率0.00%小于對(duì)照組11.76%(P<0.05),見(jiàn)表5。

表5 兩組不良反應(yīng)及復(fù)發(fā)率比較

3 討論

當(dāng)今社會(huì),隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人們面臨著巨大的壓力。由于生活和飲食習(xí)慣的改變、社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)境污染的影響,慢性淺表性胃炎呈逐年上升趨勢(shì)[10]。臨床表現(xiàn)為上腹脹、悶痛、不適、噯氣、反酸、惡心、食欲下降等。慢性淺表性胃炎雖不嚴(yán)重,但由于臨床缺乏足夠的重視,導(dǎo)致病程延長(zhǎng),疾病易復(fù)發(fā),易引起患者不良情緒。慢性淺表性胃炎伴有不良情緒,嚴(yán)重影響患者的生活,導(dǎo)致不良情緒惡性循環(huán)。五臟中的肝臟與情緒密切相關(guān),情緒低落必然會(huì)傷害肝臟。以中醫(yī)理論為基礎(chǔ),肝主泄,調(diào)氣,使人心曠神怡。如果肝失通調(diào),肝氣郁滯,就會(huì)有不良情緒。慢性淺表性胃炎與中醫(yī)肝胃關(guān)系密切。肝失疏泄,脾失健運(yùn),兩臟關(guān)系失調(diào),功能紊亂,橫犯胃土。其常被稱為“肝脾不和”,導(dǎo)致上腹痛。

中藥穴位貼敷主要由干姜、花椒、肉桂、丁香、大茴香、吳茱萸、制附子組成,具有溫中散塞、理氣止痛的作用。中醫(yī)穴位為雙側(cè)脾俞、腎俞、足三里、中脘、神闕,可進(jìn)一步調(diào)理脾胃。胃蘇顆粒主要由陳皮、佛手、香櫞、香附、枳売、紫蘇梗、檳榔、雞內(nèi)金等組成。其主要?dú)w經(jīng)于肝、脾、胃和大腸。主要用于治療氣滯型上腹痛。臨床上,由于中焦的氣虛機(jī)制和胃痛上,其比其他專有藥物更廣泛地用于疏肝。國(guó)內(nèi)研究將胃蘇顆粒治療肝郁氣滯型慢性胃炎與常規(guī)西藥組進(jìn)行比較。結(jié)果表明,胃蘇顆粒能有效緩解肝郁氣滯型慢性胃炎患者的情緒不適、胃脹、呃逆,噯氣,飽脹、少食、消化不良等臨床癥狀。

由本研究表1可知,治療后,觀察組患者的上腹痛、腹脹、噯氣、反復(fù)出血癥狀積分降低程度明顯大于對(duì)照組,提示穴位貼敷聯(lián)合胃蘇顆粒治療肝脾不和型慢性淺表性胃炎的臨床療效顯著。眾所周知,慢性淺表性胃炎是臨床常見(jiàn)、高發(fā)的消化系統(tǒng)疾病,病機(jī)尚不清楚,主要采用胃黏膜保護(hù)劑、胃動(dòng)力劑、制酸劑等治療,可緩解癥狀,但難以治愈。本研究中觀察組在西醫(yī)治療的基礎(chǔ)上采取穴位貼敷聯(lián)合胃蘇顆粒治療,觀察組臨床總顯效率為86.27%,大于對(duì)照組的62.75%,與國(guó)內(nèi)研究結(jié)果基本一致。本研究結(jié)果表明穴位貼敷聯(lián)合胃蘇顆粒治療的患者幽門螺旋桿菌根除率明顯提升,未出現(xiàn)復(fù)發(fā),差異均具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),且中醫(yī)與西藥治療的患者不良反應(yīng)發(fā)生率均較低,安全性較高,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),觀察組在治療后SAS、SDS評(píng)分減少較對(duì)照組有效,但差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>O.05),提示觀察組與對(duì)照組治療對(duì)SAS、SDS療效相當(dāng)。穴位貼敷聯(lián)合胃蘇顆粒治療肝脾不和型慢性淺表性胃炎可有效提升臨床療效、幽門螺旋桿菌根除率,降低復(fù)發(fā)率。對(duì)照組療效確切,但觀察組療效更佳,說(shuō)明基于胃蘇顆粒仍存在可提高療效的空間,穴位貼敷遵循“內(nèi)為臟腑,外絡(luò)支節(jié)”的理論,具有穴位刺激和中藥吸收的雙重作用。臨床上稱為“經(jīng)皮給藥”。對(duì)于口服給藥的缺點(diǎn),如肝損傷和胃腸失活,可以避免,并可以提高身體的血液藥物濃度。因此,穴位貼敷具有吸收快、見(jiàn)效快的優(yōu)勢(shì)。在本研究中,將附子、干姜、肉桂、花椒等藥物制成粉末,姜汁和蜂蜜混合成糊狀,敷在患者的穴位上。其中,花椒具有止痛的作用,肉桂、附子具有理氣、和中、調(diào)理脾胃的作用。與胃蘇顆粒合用治療肝脾不和型慢性淺表性胃炎,可調(diào)和脾胃、益氣健脾。

綜上所述,胃蘇顆粒聯(lián)合穴位敷貼治療肝脾不和型慢性淺表性胃炎可有效降低中醫(yī)證候積分,提升治療效果,幽門螺旋桿菌根除率,降低復(fù)發(fā)率,且安全性較高,但在SAS、SDS療效方面與單獨(dú)西藥常規(guī)治療相當(dāng)。