論有聲讀物的獨創性判斷

——以“選擇空間”標準為視角

史佳芝

(南京理工大學,江蘇 南京 210094)

1 問題的提出

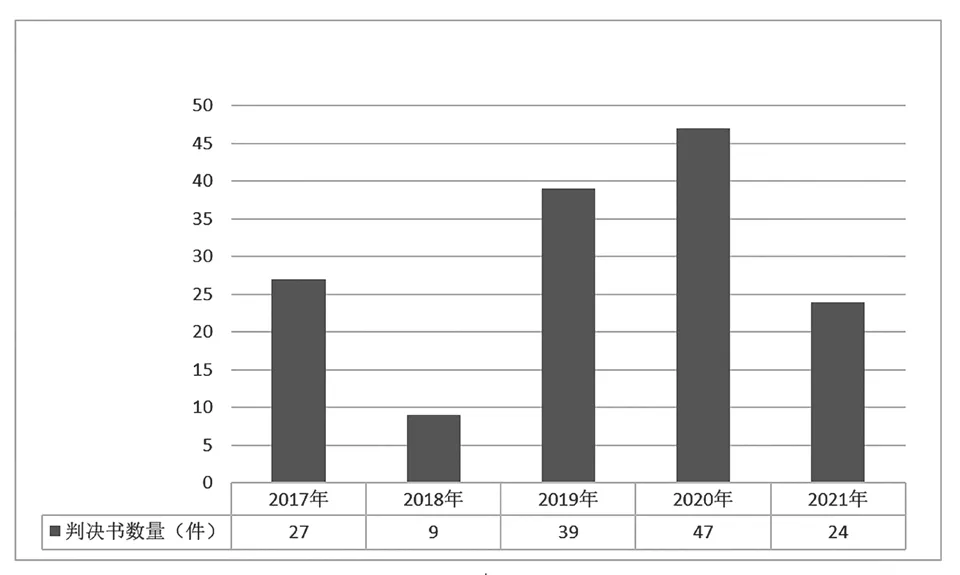

有聲讀物,顧名思義是以聲音來表達內容的“書”,是傳統書的一種衍生形式,隨著聲磁技術與新媒體環境的發展[1],已經演進成一種出版與技術融合的新興形態[2]。依據《2020中國網絡視聽發展研究報告》,有聲讀物已成為網絡音頻產業不可或缺的一部分。但隨著有聲讀物市場的擴大、商業價值的攀升,相關侵權問題不斷涌現。在中國裁判文書網搜索“有聲讀物”,2017—2021年共計約483篇判決書。考慮到獨創性對明確有聲讀物版權性質、版權保護的基石作用,增加關鍵詞“獨創性”,共搜索到約146篇判決書,約占有聲讀物相關判決書總量的30.23%,其隨年代分布如圖1所示。可見近五年內,隨著有聲讀物市場規模不斷擴大,司法實踐中對有聲讀物獨創性的探討呈逐漸上升態勢。

圖1 2017—2021年相關案件統計圖

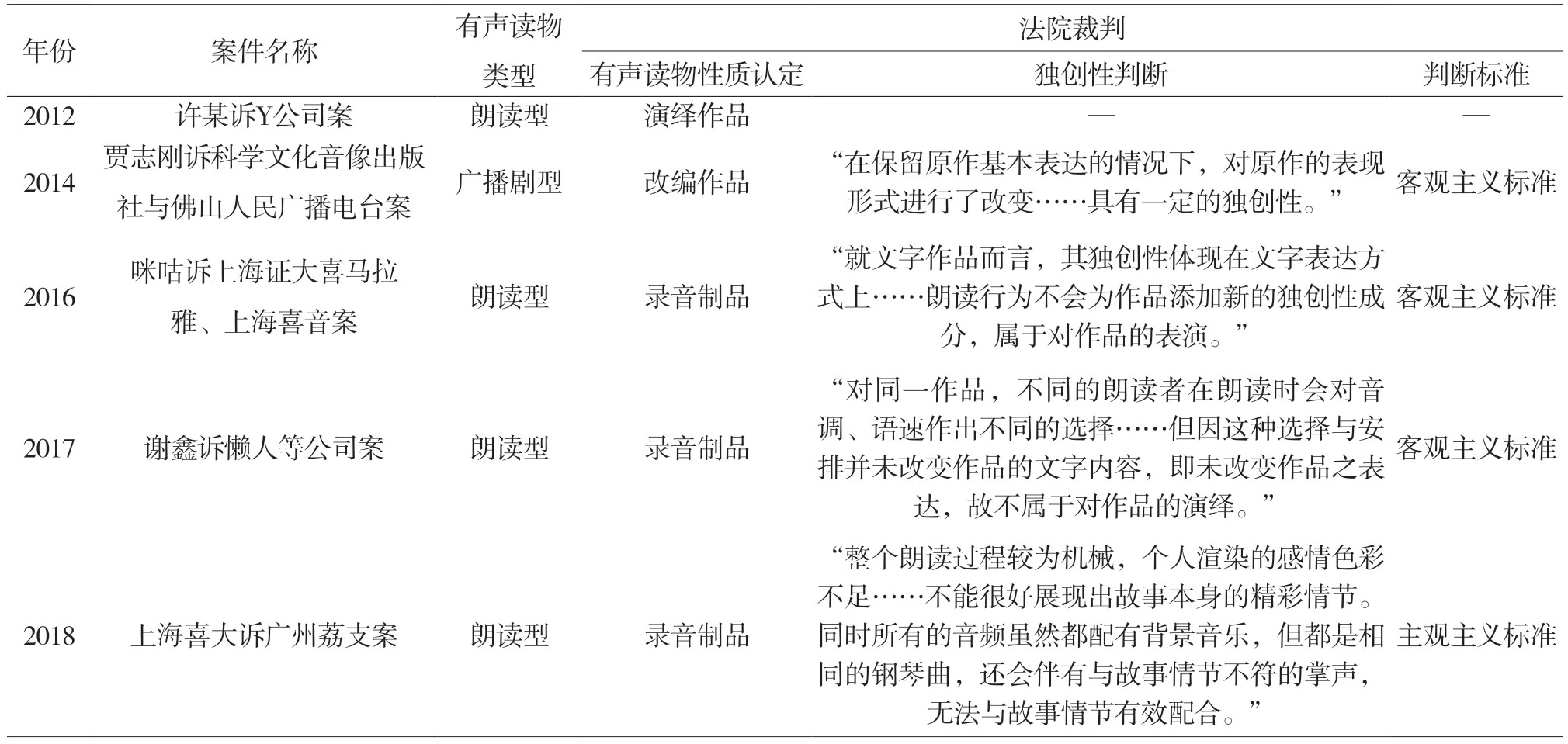

雖然有聲讀物的獨創性在司法實踐中探討較多,但仍未形成統一的標準,同案不同判的情況時有出現(見表1)。同時,理論界也爭議不斷,無法及時為司法實踐提供恰當的指引,例如張書青(2018)從有聲讀物的制作過程入手,將有聲讀物的制作劃分為朗讀、錄音、后期制作3個階段,分別判斷其獨創性[3];而何銀(2020)認為有聲讀物是完整的智力成果,無法割裂討論,一份完整的有聲讀物是在原文字作品的基礎上所完成的演繹作品,而非僅為錄音制品[4]。

表1 涉及有聲讀物的典型案例①

綜上,挖掘有聲讀物的本質,為其找尋合理的獨創性判斷標準已成為亟待解決的熱點問題。文章從有聲讀物的類型劃分著手,結合現有標準存在的問題,探求在“選擇空間”標準理論框架下,不同類型有聲讀物獨創性判斷方法。

2 有聲讀物的類型化分析

合理劃分有聲讀物類型是判定其獨創性的前提。一般情況下,制作有聲讀物需要一定的腳本,根據二者之間的關系,可以將有聲讀物劃分為依附型和原創型兩大類。

2.1 依附型有聲讀物

依附型有聲讀物與腳本有著較強的依賴關系,可以繼續細分為朗讀型有聲讀物和廣播劇型有聲讀物。

朗讀型有聲讀物既包括機械朗讀——運用TTS(text to speech)技術對腳本作品進行有聲化轉換,也包括人工朗讀——由一或多位朗讀者對腳本作品進行朗讀、錄音及后期制作,如添加音樂、音效等[5]。可見,朗讀型有聲讀物是以語音形式將其腳本作品完全照搬,簡言之,就是腳本作品的有聲版,是狹義上的有聲“書”。

廣播劇型有聲讀物由配音人員參演,在腳本基礎上運用聲音塑造人物、刻畫場景,使讀者能更直觀體會相應的情節和畫面。其與朗讀型有聲讀物的最大差別在于對腳本的依附程度,或者說表現程度。廣播劇型有聲讀物可以參照電影作品、類電作品,通常由多位制作者共同完成,同時還存在“編劇”會配合廣播劇的形式對腳本作品進行適當修改與調整[5]。該類型有聲讀物對腳本的依附程度低于朗讀型有聲讀物,但實際上向讀者所展示的程度更為深刻。

2.2 原創型有聲讀物

原創型有聲讀物最顯著的特征在于其與腳本之間的依附關系并不明顯,甚至可能是無腳本的首次創作。例如,有的作者偏好或者因為某些原因不得不以口述形式進行錄音創作等。此類有聲讀物與其說是錄音,更像是一種口述作品,其包含什么內容、用什么樣的感情和方式進行呈現、會傳達什么樣的精神,除非以錄音形式固定下來,否則不得而知。

3 現有有聲讀物獨創性判斷方法及其困境

目前,國際和國內針對有聲讀物獨創性的判斷主要存在3種標準:“額頭流汗”標準、主觀主義標準、客觀主義標準。

3.1 “額頭流汗”標準

“額頭流汗”標準源于英國,興盛于英美法系國家,其重點在“獨”,而不要求“創”,是指行為人只要在完成過程中付出了勞動,不論何種勞動,該“作品”都應當受到相關的版權保護。這在科技不發達時代是合理的,但是隨著信息技術的不斷發展,真正的“獨”已經很難實現,尤其有聲讀物還建立在腳本的基礎上,完全不依賴外界創作是不成立的。美國Feist案對“額頭流汗”標準進行了修正,開始要求最低限度的創造性,但除精確復制他人作品外,一般都可以認定智力成果具備一定的獨創性[6]。在此情況下,有聲讀物不論類型都能成為作品,美國也為之設定了法定類型——錄音作品②。雖然美國的有聲讀物保護體系已相對成熟,但是單純的“拿來主義”是不合理的。“額頭流汗”標準只是對于有聲讀物制作者所付出的勞動的評價,無法涵蓋其創作高度。此外,從情理上來說,并非所有的勞動都應當產生權利,例如將文字作品《三體》拷貝進計算機,經由相關程序自動輸出為語音形式,簡單的鼠標拖動和程序選擇就能使該制作人獲得與原文字作品作者相差無幾的權利顯然是不合理的。

綜上,“額頭流汗”標準認可有聲讀物制作者所付出的努力,可以為我國所借鑒,但真正成為我國有聲讀物獨創性判定的標準尚不充分。

3.2 主觀主義標準

主觀主義標準淵源有自,認為每個人都存在一定的主觀空間,隔絕外界,為其創作作品提供相應的意識。參考法國著作權法理論,作品獨創性與工業產權中的新穎性相對,獨創性要求體現作者的個性,是主觀上的新穎性。在主觀主義標準下,獨立完成的作品應當認為體現了作者的個性,具備必要的獨創性[7]。我國部分法院也采用了此標準,2018年喜大訴廣州荔枝案判決書中記載道:“整個朗讀過程較為機械,個人渲染的感情色彩不足……不能很好地展現故事本身的精彩情節。同時所有的音頻雖然都配有背景音樂,但都是相同的鋼琴曲,還伴有與故事情節不符的掌聲,無法與故事情節有效配合。”③事實上,“個性”實在是一個模糊的詞匯,判斷有聲讀物是否體現個性極大依賴法院的自由裁量,本案中“個人渲染的情感色彩”“與故事情節不符的掌聲”等,都基于制作者個人選擇,在一定程度上也蘊含其個性特征,而法院通過行使自由裁量權認為此處體現的個性不足,判定其不具有獨創性,這也是產生同案不同判的主要原因,不利于維護司法權威。此外,以作者個性為導向在有聲讀物獨創性判斷層面存在不合理處,依附型有聲讀物的創作目的在于最大限度地呈現腳本作品,其更多展現的是原作者的個性,如果因此而抹殺制作者為創作有聲讀物所付出的勞動與智慧,在情理上是令人難以接受的。

綜上,主觀主義標準在有聲讀物獨創性判斷上主要存在兩個方面的問題:第一,標準空洞,難以真正適用,極大依賴法院的自由裁量權使得個案之間可能存在較大的差異,損害司法權威性;第二,對于個性的依賴使得主觀主義標準難以適配以表現腳本作品、展現原作者個性為主要目的的有聲讀物。

3.3 客觀主義標準

客觀主義標準主要著眼于智力成果的表現形式,認為不同作品之間應存在“可區別的變化”④,致力于為作品獨創性提供簡單、無偏見的判斷標準[8]。2014年賈志剛訴科學文化音像出版社、佛山人民廣播電臺案中⑤,法院采用客觀主義標準:“在保留原作基本表達的情況下,對原作的表現形式進行了改變,將原作的書面語言轉換成適于演播的口頭語言表達形式,并進行了再度創作,具有一定的獨創性。”該標準在本案中尚且合理,但換一種情況則不然,正如前述《三體》之例,只付出簡單的勞動,獲得形式上的巨大差異,就認定具備獨創性,從而獲得相應的著作權保護,無論是在法理還是在情理上都不足以服眾。此外,著作權制度的目的在于促進科學文化的發展,客觀主義標準會使得人們將注意力集中在形式的變化上,而非實質內容的創新,這與之初衷相違背。事實上,與其說獨創性源自形式的改變,不如說其源自制作者對新表現形式的選擇和安排。

綜上,客觀主義標準在判斷有聲讀物獨創性時主要存在以下問題:第一,極大降低獨創性的判斷標準,使得有聲讀物獨創性討論失去意義;第二,違背著作權制度的本質目的,給人們在科學、文化、藝術領域的創新與發展起到錯誤的指引。

直到有一天夜里,沈小小脫光了衣服,赤身裸體地蹦下床來,張滿春才又一次看到沈小小胸前那對驚慌著的紅兔眼,以及能讓他聯想起廣袤田野來的那白亮潤滑的肌膚。張滿春這時才依稀瞧見那田野上有個犁地的勤奮農夫。沈小小合抱著張滿春粗壯的脖頸,而張滿春想到的卻是田野和莊稼,他必須得把這美麗的田野侍弄出豐碩的收成來。他要在這廣袤的田野上完完整整地當一回耕耘的農夫。然而,他的幸福生活很快就結束了。沈老七在他新居落成后的當天,就將沈小小接走了,張滿春只能望著那一襲背影怔怔地發呆。

4 “選擇空間”標準及其適用

傳統獨創性判斷標準在時代進步下的弊端與問題愈加明顯,越來越多的學者主張建立一種新標準,盡可能少依托主觀要素,同時兼顧不斷涌現的新作品類型。于是,“選擇空間”標準應運而生。該標準早已散見或隱含于一些學者的觀點及司法判例中⑥,袁鋒(2020)對其進行了歸納總結,并概括為“選擇空間”標準。所謂選擇空間,就是不同作品的表達范圍。通過一定要素確定作品的表達范圍,表達范圍越寬泛,說明該作品越具備擁有獨創性的可能性。不同的作品有不同的范圍,不能一概而論[9]。

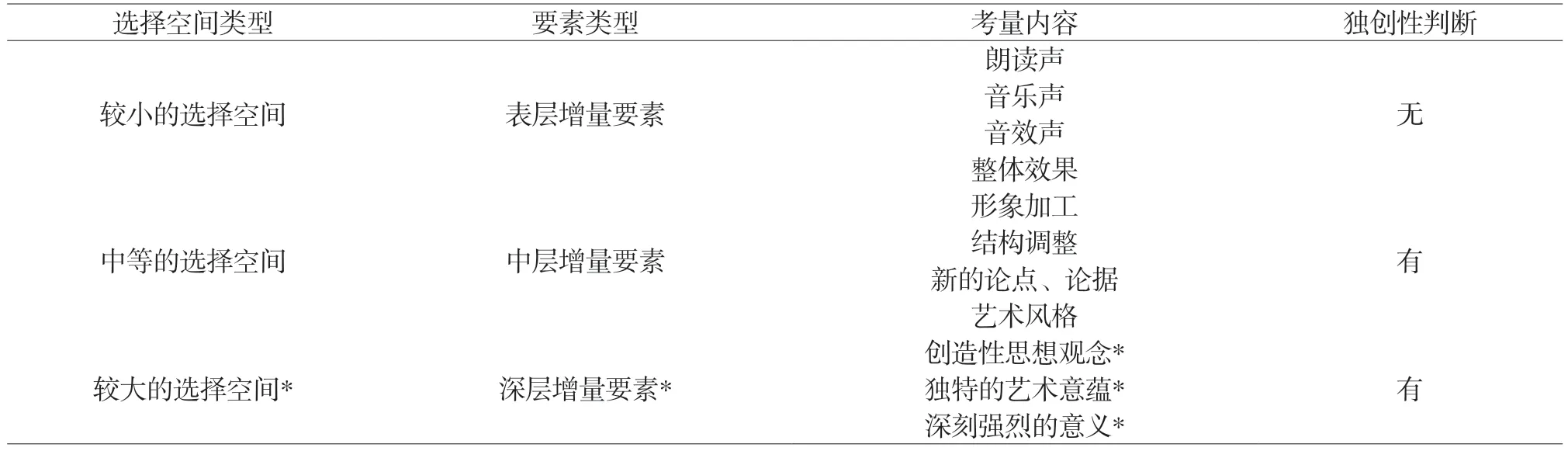

4.1 選擇空間構成要素

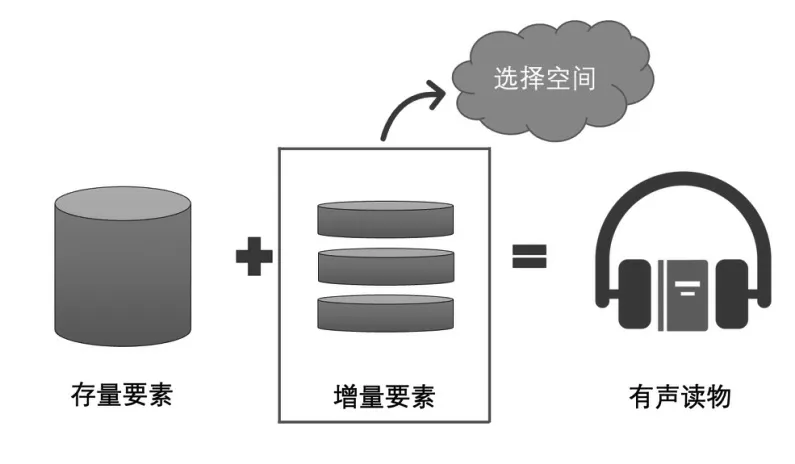

有聲讀物構成要素如圖2所示,有聲讀物主要由存量要素和增量要素構成[10]。所謂存量要素,是指在制作有聲讀物之前就既存的、在制作過程中移入的知識要素,主要表現為有聲讀物的腳本及其內容,是有聲讀物(尤其是依附型有聲讀物)的基石和土壤。所謂增量要素,包括各種表現手段、不同的表現結構、新的表達風格等內容,建立在存量要素的基礎上,與之相比具有一定的新穎性。創作的過程實際上就是增量要素的形成過程,其與選擇空間之間有著緊密且正向的聯系。增量要素越豐富,選擇空間越大;增量要素越少,選擇空間越小。依照王坤(2014)的觀點,可以將增量要素分為3個層次:表層、中層和深層。在此前提下,選擇空間也可以進行相應劃分:較小的選擇空間、中等的選擇空間以及較大的選擇空間。表層增量要素主要反映為智力成果的外觀,要求就其外觀而言具有一定的新穎性,體現在有聲讀物上主要表現為有聲讀物的朗讀聲、音樂聲、音效聲等構成的整體,其對制作者付出的腦力勞動要求較小,是有聲讀物具備獨創性的必經階段。滿足表層增量要素即具備較小的選擇空間。中層增量要素反映為作品的框架,是其主體部分,體現在有聲讀物中為新的情節、論點論據、藝術風格等。中層增量要素要求制作者付出一定的腦力勞動,為有聲讀物增加藝術價值。當智力成果具備表層增量要素,不與其他作品雷同時,再具備一定的藝術價值、精神功能,就能促進科學、文化、藝術領域的創新與發展,符合著作權制度的本質目的,應當認為其具備獨創性。深層增量要素則反映為作品的靈魂,即向外所傳遞的創造性的思想、新穎的信息、深刻的意義及獨特的藝術意蘊等,需要讀者的反復體會與揣摩,具有相當的抽象性和模糊性,可遇不可求,若將之作為獨創性的必要條件,會將大部分智力成果都排除在著作權保護范圍之外,無法實現著作權制度的真正目的。因此,判斷是否具備作品所需的選擇空間、是否具有獨創性,僅通過表層和中層增量要素的考量即可[10]。

圖2 有聲讀物構成要素

4.2 “選擇空間”標準在有聲讀物上的適用

有聲讀物的獨創性判斷可以分為兩個步驟。首先,依層次列舉增量要素,如表2所示(考量內容根據個案而有所出入);其次,根據有聲讀物的不同類型,按圖索驥,判斷其獨創性。

表2 有聲讀物不同層次選擇空間及其增量要素考量內容

事實上,無論是依附型還是原創型有聲讀物,其與腳本形式均存在顯著差異。即便是機械朗讀,其語音表達形式也已經與腳本的文字形式形成了鮮明對比,更何況廣播劇型或原創型有聲讀物。因此,有聲讀物的獨創性判斷已經通過表層增量要素的考核,可以進一步聚焦于中層增量要素。

4.2.1 依附型有聲讀物

(1)朗讀型有聲讀物。朗讀型有聲讀物在腳本固定的情況下,藝術風格已經固定。例如,已經完成的悲劇作品顯然無法僅因為純粹的朗讀而產生喜劇的氛圍。同時,一份朗讀型有聲讀物無論由何人或者何種團隊制作,因為其在表達的內容上完全一致,所以不會出現形象加工、結構調整或者新的論點論據。換言之,朗讀型有聲讀物不具有明顯的中層增量要素,沒有太大的選擇空間,不滿足作品意義上的獨創性要求。

(2)廣播劇型有聲讀物。雖然廣播劇型有聲讀物也旨在再現原作品內容,但是其對配音演員的選擇、聲音情緒的走向、腳本中抽象氛圍的表達、必要情節的調整等,都會使得不同的人或團隊針對同一腳本制作出的有聲讀物差異顯著。因此,該形式的有聲讀物有著明顯的中層增量要素,具備中等的選擇空間,能夠滿足作品意義上的獨創性要求。

4.2.2 原創型有聲讀物

原創型有聲讀物的情節、論點論據、人物形象、藝術風格等都在制作過程中才逐漸顯現,顯然,此類有聲讀物的中層增量要素極為豐富,其選擇空間也極為廣泛。在一定程度上,原創型有聲讀物還會具備深層增量要素所要求的創造性思想、獨特的藝術意蘊及某些深刻又強烈的意義。因此,原創型有聲讀物能夠滿足作品意義上的獨創性要求。

綜上,結合表層與中層增量要素的判定結果,朗讀型有聲讀物一般不具有充分的選擇空間,也就不應當認為其具備相應的獨創性。而一般情況下的廣播劇型與原創型有聲讀物則通過考驗,能夠滿足作品獨創性的要求,必要時還能接受深層增量要素的挑戰。此外,應當注意的是,在獨創性判斷中,完全的客觀和絕對是不成立的,因此應當給予法院必要的自由裁量權,兼顧著作權的本質和目的,參考有聲讀物與相關作品之間的關系,依照二者之間所形成的競爭或互惠關系,輔助確定中層增量要素的考量內容,并在判決書中予以充分的說理論證,實現司法公正。

5 結語

獨創性是作品的靈魂[11]。對作品的獨創性判斷并非單純的理論問題或者事實問題,歸根結底是實踐的問題[12]。統一司法實踐中對于有聲讀物獨創性的判定標準,要求其在判決書中給出必要且充分的說理是目前的首要任務。在《中華人民共和國著作權法》的規定尚未細化至有聲讀物之前,筆者認為,可以先對有聲讀物進行類型化區分,再結合“選擇空間”標準,配合增量要素的考量,兼顧理論和實務,對有聲讀物的獨創性作出判定。

注釋:

①參見(2012)閔民三(知)初字第168號;(2014)東民初字第01501號;(2016)浙0106民初11731號;(2017)浙01民終5386號;(2018)滬0115民初1343號。

②美國版權法第101條規定,錄音作品系指將一系列的音樂、演說或其他聲音,予以附著所完成的作品,不論其所具體表現的實體物的性質如何,例如盤片、帶,或其他錄音制品。但不包括伴隨于電影或其他視聽作品的聲音。

③參見(2018)滬0115民初1343號。

④該標準確立于1951年Alfred Bell &Co.v.Catalda Fine Arts,Inc.案,法院認為,如果智力成果體現了與其他作品的“可區別的變化”,法律就會假定該變化打上了作者的個人印記,而賦予該作品著作權保護。

⑤參見(2014)東民初字第01501號。

⑥參見(2018)京0491民初1號,法院認為“我想對你說”短視頻體現出了創作性。該視頻的制作者應黨媒平臺的倡議,在給定主題和素材的情形下,其創作空間受到一定的限制,體現出創作性難度較高。