“墨子”雜談

世界首顆量子科學實驗衛星,取名“墨子號”,此事讓墨子再度聲名大噪。如此命名的理由大概有二:一是墨子被認為是中國歷史上“第一位大科學家”,是“科學家的鼻祖”,是“科圣”;二是《墨子》中記錄的“小孔成像”實驗是世界上最早的光學實驗,而這一實驗“為量子通信的發展打下了一定的基礎”。

墨子之作為“大科學家”顯然是一種“現代性”定義的產物。在“現代性”的視域中,墨子還是“思想家”“哲學家”“邏輯學家”“教育家”“軍事家”“社會活動家”,甚至是“一個實行的宗教家”(胡適)。在“現代性”的視域中,“墨家師徒,也跟如今的社會革命集團一樣,是一個有組織的社會集團,依他們的政治觀點去實踐躬行的”(曹聚仁);“墨子具有小生產勞動者思想代表的特征”(李澤厚),“墨子的哲學思想反映了從宗法奴隸制下解放出來的小生產者階層的二重性,其學說充滿了內在的不可克服的目的”,“他的思想中的合理因素為后來的唯物主義思想家所繼承和發展,其神秘主義的糟粕也為秦漢以后的神學目的論所吸收和利用”(《中國大百科全書·哲學卷》);“墨子思想系統中,有形上的信,有知識的入門,也有價值的用”,“以西方哲學來說,他是比較合乎西方標準的哲學家,但以道德人格實踐看,他又是道地的中國人”(王瓚源);“從哲學觀點上看,墨家思想未免淺顯,它沒有儒家、道家般深奧的形上預設,所以雖然它曾對其他學派構成嚴重的挑戰,但卻為時不久”,“晚近中國對墨家復感興趣,是緣于它功利主義的精神;而西方對它的關懷,則是鑒于墨家思想和基督教的天意、泛愛之教義,在表面上極為相似”(陳榮捷)。“現代性”視域中的墨子形象雖然光怪陸離,但其核心不外強調墨子及其學派的“科學”“邏輯”“實踐”“功利主義”“和平”和“犧牲”等精神。這些看法是否正確并不重要,重要的是它們表明了墨子、墨家和墨學在當代仍然具有重要的影響力,因而我們有必要重新研究和閱讀《墨子》,重估其思想和學術價值,以探索中華文化在儒、道兩家之外的其他“思想可能性”。

墨子名氣雖大,但和許多古代名人一樣,歷史記載極少。《史記》中無墨子傳,只在《孟子·荀卿列傳》的最后有言:“蓋墨翟,宋之大夫,善守御,為節用。或曰并孔子時,或曰在其后。”《漢書·藝文志》曰:“名翟,為宋大夫,在孔子后。”后世學者雖多方考證,但關于墨子和墨家至今尚有多個謎團未解:

第一,墨子姓墨名翟嗎?古代并無姓“墨”者,故一般以“墨”為“姓氏”之“氏”,故墨子氏墨名翟。至于“墨氏”之由來,大概是“墨臺氏”或“墨夷氏”之簡稱。也有人認為,墨子姓翟名烏,“墨”則是其學派之名。戰國諸家中,“儒”“道”“名”“法”“陰陽”“縱橫”“雜”“農”“小說”等,皆無以“姓”為學派名者,故“墨”應為學派之名稱。“墨”是黑色,也是一種徒刑。墨子及其弟子皆“手足胼胝,面目黧黑,役身給使,不敢問欲”,面黑如墨,又習慣于艱苦生活之磨煉,故自稱為“墨”。

第二,墨子是哪國人?《史記》《漢書》都說墨子是宋國人,大概因其祖上為宋人之故。從清孫怡讓開始,很多學者說墨子是魯國人,根據是《墨子·貴義篇》的“墨子自魯即齊”、《魯問篇》的“楚王為公尚過束車五十乘,以迎子墨子于魯”等。也有人認為墨子是楚國人,他們說《墨子》中的“魯”指的是楚國的魯陽城,因為《魯問篇》談的都是楚國之事,而非魯國之事,且墨子之觀念與楚國一致,而與魯國之傳統觀念大異其趣。以上諸說各有其論據,實難取舍。更有人認為墨子是印度人,稱其說類似婆羅門教之教義,理由是“墨翟”是“貊狄”或“蠻狄”的同音轉借,墨子“色黑”,印度人亦“色黑”,墨子“天志”“尚同”“兼愛”諸說,亦與婆羅門教相似。太虛大師云:“(墨家)或猶太摩西教之一派,兼傳希臘科學、哲學者歟!墨子根本思想,以人類同出于天帝,故應以天之志為志,而上同天志,博愛全世界人類。天與人之交通,則寄于鬼神。而保傅人類以實現其兼愛,則需犧牲自己而刻苦為眾,尤有藉于論辯、技藝之巧,以為覺濟之工具。就近取譬,則如明季人中國之天主教徒,國人概稱曰紅毛,其徒亦于傳拜神、愛人之教外,兼授天、算等,可為墨家之一比例。”(《墨子學辨序》)其說頗為有趣。

第三,墨子的生卒在何年?古代文獻中并無關于墨子生平事跡的記載,現存《墨子》一書中雖有諸多墨子事跡的敘述,卻無關其生卒年月,故后人關于墨子生卒年眾說紛紜。汪中認為“墨子實與楚惠王同時,其仕宋,當景公、昭公之世,其年于孔子差后,或猶及見孔子矣!”孫詒讓則以為墨子“當生于周定王之初年,卒于安王之季,蓋八九十歲,亦壽考矣”。章太炎以為“蓋墨子去孔子亦四五十年矣”,胡適以為墨子約生于周敬王二十年與三十年之間(公元前500至前490年),死于周威烈王元年與十年之間(公元前425至前416年),馮友蘭以為墨子生卒年大概在公元前479至前381年之間,最新研究成果則認為墨子與魯陽文君年齡相當,約生于公元前525年至公元前520年之間,卒于公元前438年(高華平,《墨子生卒年新考》)。這些說法均不能作為定論。我個人同意陳榮捷之說:“至于生平,則不甚明了。只能推定大約生于孔子卒前,而卒于孟子生前。”(《中國哲學文獻選編》)

第四,墨家思想代表何種“階級”?墨子創立了一個高度組織化的團體——墨者團體。《淮南子·泰族訓》曰:“墨子服役者百八十人,皆可使赴火蹈刃,死不旋踵。”《莊子·天下篇》云:“以鉅子為圣人,皆愿為之尸,冀得為其后世。”馮友蘭認為墨家代表游俠,《中國哲學簡史》云:“在周代,天子、諸侯、封建主都有他們的軍事專家,當時軍隊的骨干,由世襲的武士組成。隨著周代后期封建制度的解體,這些武士專家喪失了爵位,流散各地,誰雇傭他們就為誰服務,以此為生。這種人被稱為‘游俠’,《史記》說他們‘其言必信,其行必果,其諾比誠,不愛其軀,赴士之困厄’。這些都是他們的職業道德,大部分的墨學就是這種道德的發揮。”另一種更流行的說法是墨家代表“小生產者階級”。李石岑說:“墨家主要代表的是手工業者,墨子以大匠的資格,因其繩墨精巧過人,遂得墨者的稱號,而墨子以‘利于人’為號召,遂蔚成墨家的風尚,因而墨者遂成為道術之稱。”(《中國哲學十講》)李澤厚說:“先秦氏族傳統逐漸崩毀所帶來的意識形態的空前解放,使代表手工業的小生產勞動者思想的墨家一度顯赫非常,成為與儒家并列而對抗的重要派別。這大概與當時比較自由的特定政治、思想條件,使作為社會生產力量的各種手工匠作失去原氏族結構的嚴密控制的情況有關。他們之中產生了墨子。似乎可以說,中國小生產者勞動階級的某些思想特征,是空前絕后地以系統的理論形態呈現在墨子此人或此書中的(不包括墨辯)。”(《墨家初探本》)這種“小生產勞動”說難以解釋墨子思想的復雜性,難以解釋《墨子》中所描述的嚴密防御戰術和守城器械背后的專業思維和軍事管理系統,更難以解釋《墨辯》中的科學知識系統及其嚴密邏輯。

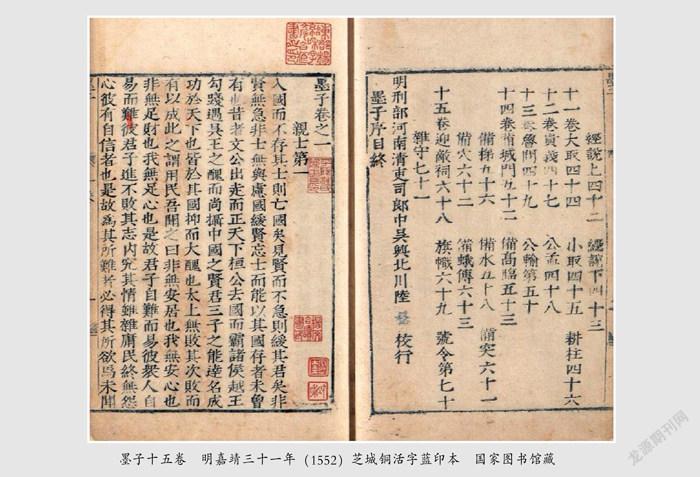

上述問題在學術和思想上都值得繼續深入研究,但對我們來說,最重要的還是讀《墨子》一書。《墨子》一書是墨子的弟子及其再傳弟子對墨子言行的記錄。今本《墨子》53篇,可分成5組:第一組包括《親士》《修身》《所染》《法儀》《七患》《辭過》《三辯》7篇,當為墨家后學作品;第二組包括《尚賢》《尚同》《兼愛》《非攻》《節用》《節葬》《天志》《明鬼》《非樂》《非命》《非儒》等24篇,多分成上、中、下三篇,當為墨子門弟子對其師言行的記錄;第三組為《經上》《經下》《經說上》《經說下》《大取》《小取》6篇,通常稱為《墨辯》或《墨經》,為后期墨家作品,深受現代學者重視;第四組包括《耕柱》《貴義》《公孟》《魯問》《公輸》5篇,乃墨家后學記述墨子及其弟子言論行事的作品,體裁頗近《論語》;第五組包括《備城門》《備高臨》等11篇,主要講軍事防御戰術和守城器械。古今《墨子》注釋中最重要者當屬孫怡讓之《墨子間詁》,治墨學者不可不讀。

從思想上說,墨家以儒家為死敵,《墨子》幾乎反對儒家的每一個具體主張。《墨子·公孟》云:“儒之道足以喪天下者四政焉。儒以天為不明,以鬼為不神,天、鬼不說,此足以喪天下。又厚葬久喪,重為棺槨,多為衣衾,送死若徙,三年哭泣,扶后起,杖后行,耳無聞,目無見,此足以喪天下。又弦歌鼓舞,習為聲樂,此足以喪天下。又以命為有,貧富壽夭、治亂安危有極矣,不可損益也。為上者行之,必不聽治矣;為下者行之,必不從事矣。此足以喪天下。”《墨子·非儒》亦云:“孔某盛容修飾以蠱世,弦歌鼓舞以聚徒,繁登降之禮以示儀,務趨翔之節以觀眾;博學不可使議世,勞思不可以補民;累壽不能盡其學,當年不能行其禮,積財不能贍其樂。繁飾邪術,以營世君;盛為聲樂,以淫遇民。其道不可以期世,其學不可以導眾。今君封之,以利齊俗,非所以導國先眾。”墨家對儒家的批判是全方位的、徹底的、不妥協的,但更值得注意的是墨子自己的主張。

墨子的主張有“尚賢”“尚同”“節用”“節葬”“非樂”“非命”“兼愛”“非攻”“天志”“明鬼”十大理念,其中最有名的是“兼愛”之說。“兼愛”是墨子哲學的中心概念,其意是指天下的每個人都應該同等地、無差別地愛其他一切人,堅持兼愛的人為“兼士”。“夫愛人者,人必從而愛之;利人者,人必從而利之;惡人者,人必從而惡之;害人者,人必從而害之。”(《墨子·兼愛 中》)“天下兼相愛則治,交相惡則亂。”(《墨子·兼愛 上》)只有“兼愛”才能創造一個“興天下之利,除天下之害”的理想國家和理想社會。“兼愛”需以人格化的神圣存在為本,故主張“天志”“明鬼”;“兼愛”需有國家之絕對權威和政令統一,故主張“尚同”;“兼愛”需依靠賢人治理“昏亂”,故主張“尚賢”;“兼愛”需有和平的國際秩序,故主張“非攻”;“兼愛”需保證基本的物資供應,杜絕浪費,故主張“節用”“節葬”;“兼愛”需滿足人民之基本物質生活需要,故“非樂”;“兼愛”需激勵人人努力奮斗,故“非命”。這一切都需建立于理性化的科學知識和邏輯思維之上,故主張“大取”“小取”。

墨子的思想,“上本之于古者圣王之事”,“下原察百姓耳目之實”,“發以為刑政,觀其中國家百姓人民之利”,具備“文化歷史合法性”“經驗認知合法性”和“人民權利合法性”的“三重合法性”,這是其能成為一時之“顯學”,并于近現代今日吸引學人的根本原因。但墨子思想在歷史上的式微是否因為其沒有“一個終極發生的機制或天機”,從而導致其缺失了生生不息的“天機”和“天趣”?如果真是如此,那么我們能不能為其“建構”一個基于人之“生發中和本性”真實機制呢?《墨子·天志上》:“子墨子曰:其上事尊天,中事鬼神,下愛人。”在“尊天”“事鬼神”和“愛人”的中華文化根本識度下,曾經顯赫一時的墨學當可恢復其內在的生命力。如此,墨子對我們的意義遠大于“墨子號”的命名。

(李廣良,云南師范大學法學與社會學學院教授/責編 劉玉霞)