大班庭院游戲:迷彩軍營取“炮彈”

浙江省杭州市余杭區黃湖鎮中心幼兒園 姚曉燕

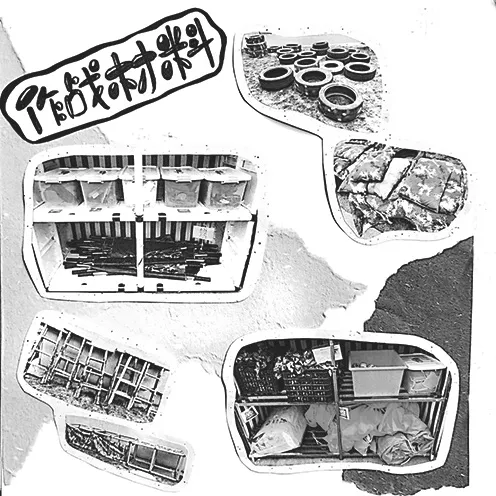

每周一的第二項活動是幼兒最期待的自主游戲——“迷彩軍營”。幼兒在軍營游戲中分成紅軍和藍軍兩個陣營,他們互相打槍、扔炮彈,玩得不亦樂乎。漸漸地,幼兒發現海綿炮彈的數量越來越少,于是他們便開始尋找這些消失的炮彈,幼兒發現一些炮彈藏在了輪胎里,一些炮彈被扔進了收納柜里,一些炮彈掛在了樹梢上……隨后幼兒使用各種辦法找回了這些失蹤的炮彈,可是炮彈的總數還是不對,剩下的炮彈去哪兒了呢?

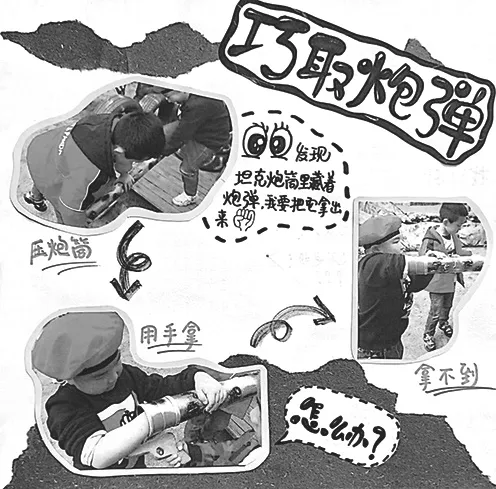

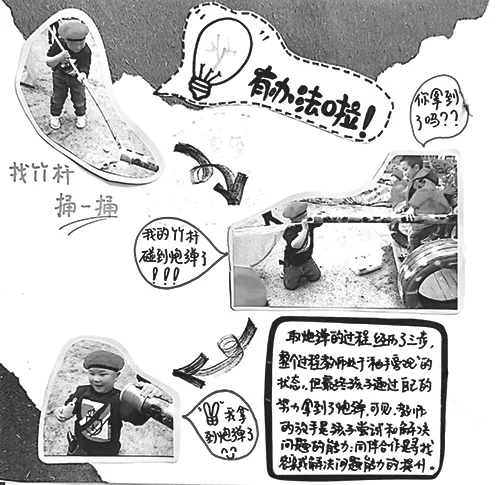

小白發現由PVC管制成的坦克炮筒里被塞進去了很多海綿炮彈,于是他將手伸進炮筒里拿炮彈,但沒有夠到。接著他放下手里的物品,用右手將左臂的衣服擼到露出手臂,他再次將手伸進炮筒里,還敲打了炮筒,仍然沒有拿出炮彈。這時可可和小毅來到他身邊詢問他在干什么,“里面有炮彈,我要拿出來,但是我嘗試了幾次都沒能拿出來。”小白回答道。可可將手里的槍遞給小白:“用我的槍柄試試吧!”“好嘞!”小白將槍柄塞進炮筒里,捅了兩下說:“槍柄也弄不出來。”可可說:“槍柄太短了。”小毅說:“是被這個東西擋住了。”小毅邊說邊指槍上的齒輪,可可瞄了一眼炮筒里炮彈所在的位置說:“炮彈太遠了,槍柄夠不到。”可可邊說邊向周圍觀察:“我去找一根棍子。”小白聽到后馬上手指著藍色旗幟說:“那里剛好有棍子。”小白快速將旗幟卸下,隨后又將旗桿塞進炮筒里,可可問:“有效果嗎?”“快了快了!”小白用旗桿往炮筒里捅了兩下對我說:“姚老師,我拿出來了,很輕易地就拿了出來。”小白放下旗桿,將炮筒口的東西拿了出來——是一根斷掉的槍頭。接著他第二次將旗桿伸進去,由于炮筒是傾斜的,伸進去時需要把旗桿舉高,小毅爬到炮筒的另一頭用身體往下壓炮筒,炮筒就向下傾斜了一點,旗桿很容易就伸了進去,由于旗桿太長卡住了,于是三人合作取炮筒里的炮彈——小白在前面將旗桿往炮筒里塞,可可在后面提著旗桿的另一頭,小毅負責將炮筒往下壓——三人分工合作,反復操作了幾次后,最終取出了五個炮彈。

案例分析

本案例是幼兒游戲“迷彩軍營”中發生的一個小片段。幼兒發現海綿炮彈被塞進了坦克的炮筒里,他們用盡各種方法把塞進去的炮彈取出來。作為游戲的觀察者和支持者,教師從幼兒自發生成的活動中敏銳捕捉到了有價值的信息,隨后便讓他們在科學探索活動中充分發揮主動性與積極性,充分體驗發現和解決問題的樂趣。

1.幼兒的探究是基于原有生活經驗的嘗試

在游戲過程中,當發現海綿炮彈掉進PVC管后,小白的想法是將手伸進炮筒里用手拿出炮彈。初步嘗試之后,他發現用手并不能將炮彈取出來,于是他挽起袖子伸出胳膊取炮彈——時值冬天,他穿著厚厚的棉服,只能伸進去一只小手和半個胳膊,這根本碰不到炮彈。于是他又動了動小腦筋,認為增加伸入炮筒的物體長度就可以成功取出炮彈。用手取物是幼兒原有的生活經驗,小白用這一方法進行了嘗試和探索,這一行為體現出幼兒對于日常生活經驗的積累和靈活應用。

2.教師的放手是幼兒探索和解決問題的前提

《3~6歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱《指南》)指出:“要和幼兒一起發現并分享周圍新奇、有趣的事物與現象,并一起尋找問題的答案。”小白發現并嘗試了第一種取物方法后,可可通過原有經驗的支撐提出用手槍的槍柄伸進去取炮彈的方法,可他們馬上就發現手槍的槍柄也無法深入到炮彈所在的位置,這是幼兒能想到的借助外力取炮彈的第三種方法,但這個方法還是失敗了。

從幼兒第一次嘗試用手取炮彈到后來的用手槍的槍柄去取炮彈又到用旗桿取物,這一過程經歷了四個步驟:單純地用手—使用手+手臂—借助同伴的手槍槍柄—旗桿取物。在幼兒探索取炮彈的過程中,教師并沒有立刻加入到幼兒的討論中去幫幼兒解決問題,而是耐心等待幼兒的討論結果。

3.同伴合作助力幼兒思維能力和動手能力的提升

這是一個同伴之間合作解決問題的過程,看到小白用手取炮彈失敗后,可可、小毅也加入進來。在詢問原因后,可可馬上就想到了用手槍的槍柄取炮彈,可這一辦法也沒有奏效,小毅發現因為炮筒的洞口尺寸剛好將手槍的齒輪卡住,所以他提醒同伴注意這個原因。接著他們就發現槍柄存在與炮彈距離較遠的問題,可可又提出需要一根棍子取炮彈,三人環顧院子周圍,小白發現了旗桿剛好就是可可口中的棍子,于是三人通過數次用旗桿取物后,形成了三角合作的關系:小白在前面將旗桿往炮筒里塞,可可在后面提著旗桿的另一頭不讓旗桿卡進地面,小毅則負責將上揚的炮筒壓到合適旗桿進入的角度——三人分工合作,一次性就取得了成功。大班幼兒通過合作,在尋找答案或解決問題的過程中,提升了思維能力和動手能力,并且體驗到了合作帶來的成功和成就感!

我們發現,教師在本案例中始終處于“袖手旁觀”的狀態——幼兒在取炮彈的過程中,教師一直舉著手機拍攝,不出聲就代表默認他們的方法,顯然這一行為給了幼兒自主解決問題的機會和空間,從幼兒的笑聲中,從“發現問題—解決問題—取得成功”的過程中,教師感受到了他們的快樂,如在成功之后幼兒迫不及待地和教師一起分享自己成功的喜悅,小白第一時間就說:“姚老師,我很輕易就拿到了炮彈。”其實這句話的潛在含義是,前幾次取物都失敗了,而旗桿捅了兩下就輕易地取到了炮彈,顯然使用旗桿取物讓他體驗到了通過動腦動手成功解決問題所帶來的快樂。

教師推進策略

通過對本次游戲案例的觀察與解讀,我體會到:支持幼兒的游戲,首先要有一顆信任幼兒的心,正是因為相信幼兒可以自主探索完成取物,所以在游戲過程中我采用了旁觀的策略,放手讓幼兒自己選擇、自由操作、自主解決。教師的態度給了幼兒信心,他們會運用所有的智慧,而不必擔心這么做會不會引來同伴或其他教師的批評與責怪,從而避免幼兒做事時畏手畏腳的現象發生。在今后的游戲活動中,我認為可以采用以下策略助推幼兒發展:

1.激發幼兒原有經驗,鼓勵一物多玩

大班幼兒對于生活中的很多事物與現象都有了一些自己的見解與經驗,教師可以鼓勵幼兒創新身邊玩具或材料的玩法,甚至可以引導幼兒嘗試創造出與眾不同的玩法,利用分享環節和同伴分享自己的發現和感受,為其他幼兒提供積累經驗的機會,讓幼兒在思維碰撞的過程中提高自身創造力。

2.提供同伴合作機會,提升合作能力

《指南》指出:“幼兒的社會性主要是在日常生活和游戲中通過觀察和模仿潛移默化地發展起來的。”結合大班幼兒的年齡特點,在日常生活中教師可以多為幼兒提供需要同伴協作才能完成的活動,讓幼兒體驗同伴合作的重要性,這樣在遇到問題時幼兒才能夠嘗試和同伴一起商量、尋找、解決。在此次自主游戲結束之后,我將視頻播放給班級的其他幼兒觀看,也請三位幼兒現場講述自己取炮彈的過程,這也間接給了更多幼兒提升自身原有經驗的參照。

我們經常說的一句話是:“幼兒是游戲活動的主體,教師作為幼兒游戲活動的引導者、參與者,要管住自己的手和嘴,給幼兒充分的時間和機會進行探索和嘗試,教師適時介入,才能激發幼兒解決問題的能力。”例如本案例中的取炮彈活動,正因為有了教師的放手,幼兒的創造性思維和解決問題的能力才得到了極大的提升。今后我將努力為幼兒提供更多自主體驗的機會,以期給幼兒一片可以“撒歡”的自由天地。