孤神獨逸 博學碩望

——馬一浮其人其書略論

文/崔偉

馬一浮(1883~1967),浙江紹興人,原名福田,后取《莊子·刻意》中“其生若浮,其死若休”之意,改名為浮,字一浮,又字一佛,另號湛翁。晚年自署蠲戲老人(取《法華經》“蠲除戲論”義),名其居為“蠲戲齋”,別署蠲叟,曾先后用過被褐、太淵、宛委山人、服休、對湖野老、夕可老人等筆名和別號。

清光緒九年(1883)二月二十五日,馬一浮生于四川成都,6歲時隨親出川返浙,寄寓杭州,其早年十分不幸,11歲喪母,19歲喪父,20歲喪妻,之后終身未再娶,無嗣。馬一浮自幼聰穎過人,有神童之譽,16歲時參加紹興縣考,名列榜首。戊戌變法以后,為接受新學,馬一浮與謝無量一起去上海學習英文、法文和日文,并與謝無量、馬君武共同創辦《二十世紀翻譯世界》月刊,介紹西方文明及學說,時有“天下文章盡在馬氏”之美譽。1903年,馬一浮赴美國主辦留學生監督公署中文文牘,期間曾去柏林游歷,習德文,帶回一部德文版《資本論》,據說是國內最早的馬克思著作。1904年又東渡至日本留學一年,學習日文與西班牙語。回國后,國事日非,民生益困,馬一浮繼續潛心讀書,希望從中找到救國救民之理。1939年,馬一浮應國民黨教育部之請,在四川樂山參與籌創現代社會下的古典式書院—復性書院,專事講學,任主講。后因當局以政治干預書院諸事,馬一浮辭去講席,專事刻書。解放后,馬一浮得到黨和政府的器重,受聘為浙江省文史館首任館長,全國政協特邀委員等職。“文革”期間,馬一浮受到沖擊,1967年6月2日,因病與世長辭。

馬一浮一生孤神獨逸,不慕仕進,潛心學術,博學通會,在儒學、佛學、書法等方面都有極深的造詣,是20世紀令人仰止的一代宗師。在上世紀三四十年代,他與梁漱溟、熊十力被尊稱為“儒學三家”,并列為三家之首。梁漱溟譽其為“千年國粹,一代儒宗”,周恩來贊他為“我國當代理學大師”,其治學經歷先后經歷了多次轉變,用他自己的話說:“余初始治考據,繼專攻西學,用力既久,然后知其弊,又專治佛典,最后始歸六經。”雖然馬一浮在各個時期治學有所側重,但并不在各家學說中分出主從,而是以會通各家學術為目的。他主張破除儒、道、佛以及儒、道、佛內部的種種門戶之爭。他認為,一些人之所以斤斤于派別門戶之爭,都是由于他自己的“局而不通之過也”。

馬一浮早年懷有積極的救世抱負,力圖于西方文化之中發現救國之理,但是社會的黑暗和個人的生活經歷使得他重新回到書齋之中,以另一種方式實踐他的人生和社會理想。他說:“吉兇之道,貞勝者也。今言奮斗,但并此仁心以抗暴力,必可以濟蹇難,乃所謂貞勝也。中土先哲具此信念最堅,故不憂不懼。”他認為現在中國只是一時為強力所困,因為勢力是一時的、有盡的,而我國文化所追求的正義公理則是永久的。文化高于政治,文化之恒久意義高于一時一地勢力之猖獗。文化乃出自人心,人心不應亡,則文化自有其所負之責,因為一國的根系所在便是此國的文化血脈。

在經歷了中西之學的比較和對儒道釋的深刻探求之后,馬一浮最終回歸儒學,倡導“六藝該攝一切學術”,“西來學術亦統于六藝”。他認為天人一性、物我一體的中國傳統智慧和追求,可以克服西方現代文明所帶來的各種弊端,引導人類走入和諧、圓融、和平、有序的理想社會,真善美是人類生活的最終目的,并在理論上得出儒家六藝是世界人類一切文化之最后歸宿的結論。他說:“今先楷定國學名義,舉此一名,該攝諸學,唯六藝足以當之。六藝者,即是《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《易》、《春秋》也。此是孔子之教,吾國二千余年來普遍承認一切學術之原皆出于此,其余都是六藝之支流”;“六藝不唯統攝中土一切學術,亦可統攝現在西來一切學術。舉其大概言之,如自然科學可統于《易》,社會科學可統于《春秋》,因《易》明天道,凡研究自然界一切現象者皆屬之;《春秋》明人事,凡研究人類社會一切組織形態者皆屬之。文學、藝術統于《詩》、《樂》,政治、法律、經濟統于《書》、《禮》,此最易知”。

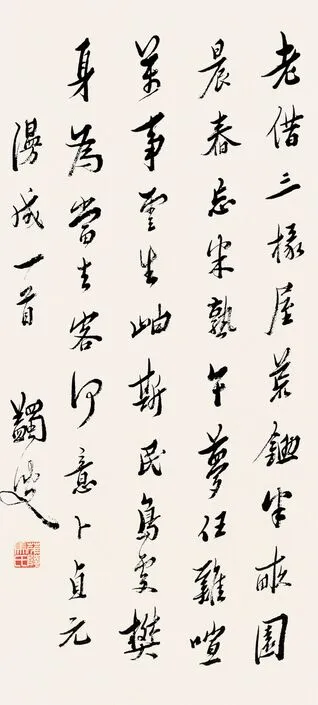

馬一浮 行書 漫成一首 鈐印:茂陵馬氏 (白)

馬一浮在由西學轉向儒學的過程中,一度走入佛學,于老莊玄學和佛學的各個流派都進行了深入的研究,在思想上受到了很大的影響。當其回歸儒家六藝之后,佛學思想依然是其重要的理論和方法資源。雖然馬一浮沒有出家,但他的佛學造詣早已超出一般的高僧,三藏十二部無所不讀,被認為當世的維摩詰,人稱“佛學大師”。著名的弘一法師之所以出家即是受到了馬一浮的影響。馬一浮曾記載兩人的交往時說:“溯不佞與法師相識于滬上,在壬寅癸卯間,其后十余年未嘗得見。直至民國初法師在杭州第一師范學校任教時,始復相過從,迄于出家受具。此數年間,時接談論。”廣洽法師在紀念冊前言中也提到:“弘一大師在俗時,雖年長馬先生二歲,卻經常登門求教,終于賴馬先生之接引,悟道出家。”當馬一浮得知李叔同受戒的消息后,親自到靈隱寺看望他,并把明代藕益大師的《靈峰毗尼事義集要》和清代見月律師的《寶華傳戒正范》贈送給他。

馬一浮博學碩望,常有名流前往拜訪。時在杭州的黃賓虹、張宗祥、夏承燾、陸維釗、沙孟海等均為常客,遠在外地的謝無量、沈尹默、豐子愷、高二適、林散之等也時來探望。1952年,時任上海市長的陳毅冒雨到蔣莊拜訪了馬一浮,引為知己。1957年前蘇聯部長會議主席伏羅希洛夫訪華來杭,在周恩來的陪同下特地造訪了馬一浮,并在庭前留下了珍貴的合影。

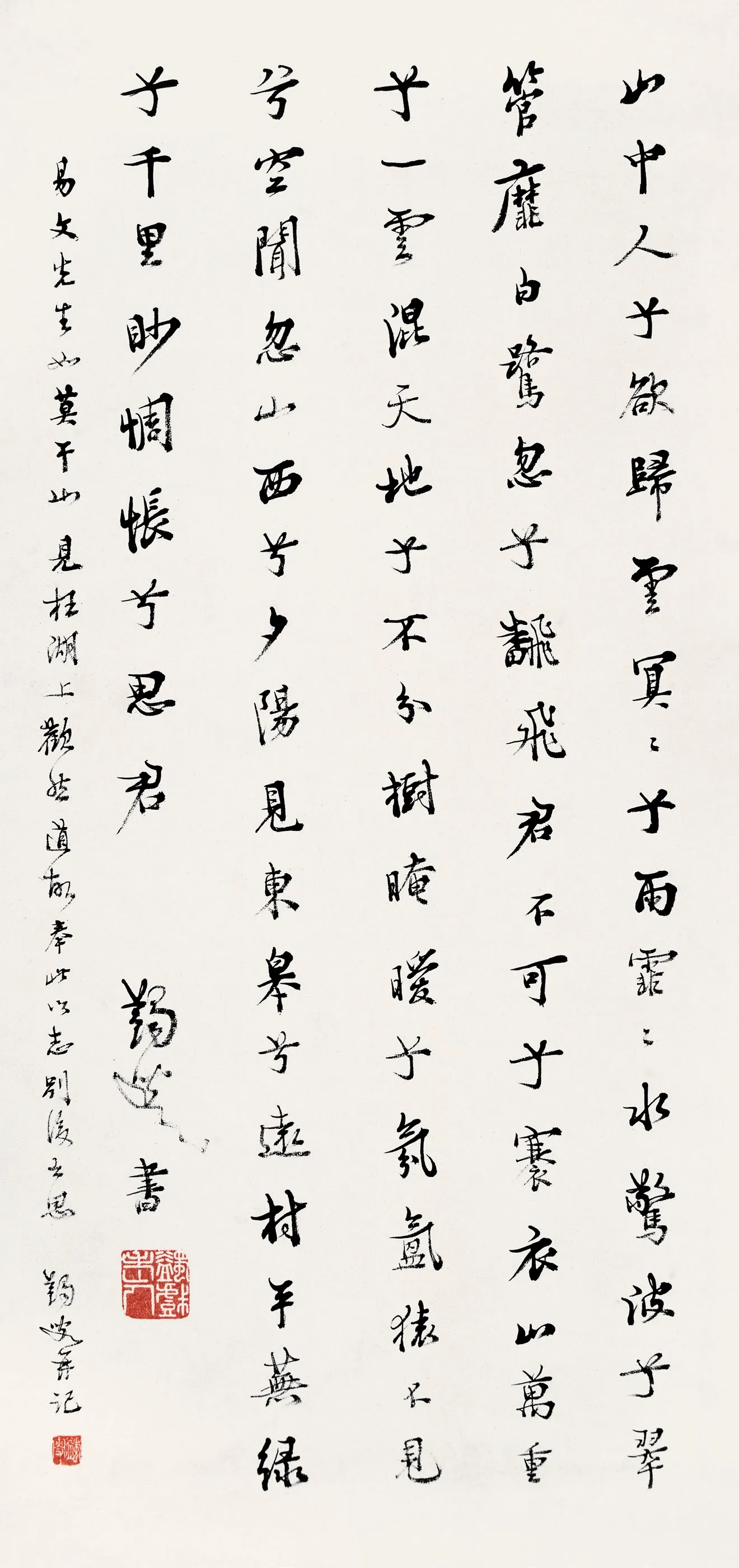

馬一浮不僅在學術上造詣非凡,為學界所推重,其書法藝術也臻造妙境,素負盛名。早在上世紀30年代,馬一浮書作就已蜚聲書壇,豐子愷曾譽其為“中國書法界泰斗”。沙孟海在《論馬一浮的書法藝術》一文中贊到:“我們展觀馬先生遺墨,再檢讀他《蠲戲齋題跋》,可以全面了解他對歷代碑帖服習之精到,體會之深刻,見解之超卓,鑒別之審諦,今世無第二人。”虞毅夫亦在《馬湛翁先生書法贊》一文中說:“古人每謂‘書如其人’,‘書為心畫’,我證之以馬公之書而益信。其才德學養之藏于中者,深湛玄遠,莫測其底蘊;其英華之發于外者,耑賴筆札一耀其靈光。茍遇其人,則目擊道存,必將有所感發,獲益當不止于藝事而已。其書有不可及者四,孤征獨到者一。童年而好之,老而樂之,終生不廢臨池,其精進不懈不可及;博習多優,兼擅諸體,獨超眾類,其多能不可及;結字堅緊,而氣勢旁達,酣暢盡致,其體用純備,舒卷自如不可及;興之所至,心手雙忘,往往筆在意先,欲罷不能,其神速不可及。至其書法之最大成就,尤在能到古人欲到未到之境。”

馬一浮于金文、古籀、小篆、分隸、章草、真、行、小楷諸體兼善,而尤以行草和篆隸為最。其行書在取法上立足于《蘭亭》、《圣教》,又參之以章草、歐陽詢父子、朱熹和沈寐叟之意趣,最終形成一家之風格。在用筆上,雖多露鋒、側鋒,然凝練精道、沉著痛快,了無薄弱尖銳之感。轉折處翻轉方折,以壯其骨力,使線條尤顯爽利俊健。在用墨上,多以濃墨,然濃而不濁,枯而不燥,如干裂秋風,潤含春雨,在行筆過程中,墨色的變化自然呈現出來,極大地豐富了作品的內涵。在結體上,以險勁取勢,左低右高,峭拔緊結,跌宕起伏,捺畫取章草筆意,舒展飄逸,與中心的收斂形成對比,增強了字勢的靈動。在章法上,拉開字距、行距,字字獨立,少作連帶,然氣脈貫通,大有行云流水之妙,空靈清疏,意境深遠。

馬一浮于隸書也自視甚高,得仙逸之境。其在《隸勢寫本自跋》中說:“予既寫《篆勢》,因并寫此篇。未換筆,故多存篆法,頗有蜿蜒繆戾之趣,非錢梅溪、鄧完白所知也。”又在《〈楊淮表記〉臨本跋》中說:“此刻僅后《楊孟文頌》廿五年,同在褒城石門西壁,字勢相類,疑為一人所書;皆純以篆勢行之。鐘元常所謂多骨豐筋者圣也。余少好臨此,髦而不廢,下筆乃為枯藤矣。”馬一浮一生廣臨漢碑,尤好《石門頌》,從中悟得“香象渡河,羚羊掛角”之理,進而參以己意,著意夸張橫畫的蠶頭燕尾,以取寬博舒展、縱橫飛動之勢,又于用墨枯中含潤,神融恬淡,令人察之“惟觀神采,不見字形”,真乃仙翁騎鶴,襟髯飄飄,古衲出塵,令人神往。

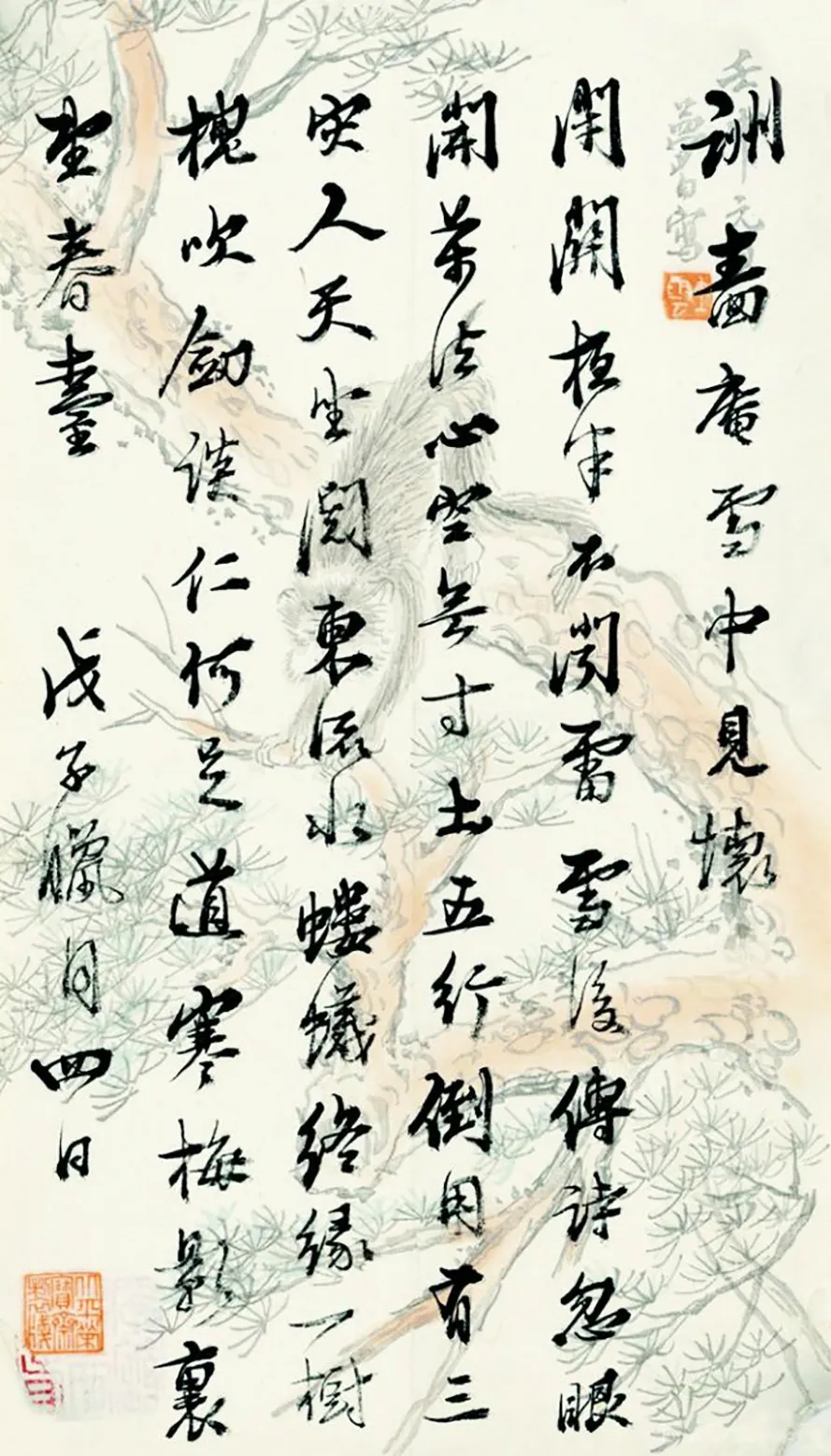

在篆書方面,馬一浮也出手不俗。其在《書蔡中郎〈篆勢〉寫本后》中說:“不黨索予篆書,久而未能應。今始為作此,自視猶在李少溫、徐鼎臣之間。”柯文輝在《儒道仙風—馬一浮大師的書法》中論曰:“馬一浮篆書古雅雍和,起落筆如聯語‘雪消池館初春后,人停闌干欲暮時’等等微見鋒穎,不盡藏鋒,與李陽冰、錢坫不同,如修偉韻秀的古丈夫。”覽其作品,使人如沐春風,望之惟逸,發之惟靜,字里行間古雅純正之氣不覺沁人心脾,其線條因墨色的變化而天機畢現、入于化境,實非年高手硬、氣斂神凝者所不能為。

馬一浮 酬嗇庵雪中見懷詩稿 27×16cm 1948年 浙江省文史研究館藏

馬一浮 行書志別詩一首 67×33cm 紙本 中央文史研究館藏鈐印:蠲戲老人(白) 蠲叟(白)

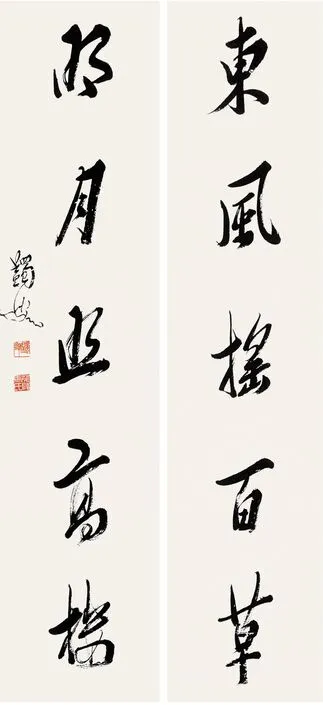

馬一浮 行書東風明月聯 對聯 紙本鈴印: 蠲叟(朱) 茂陵馬氏(白)

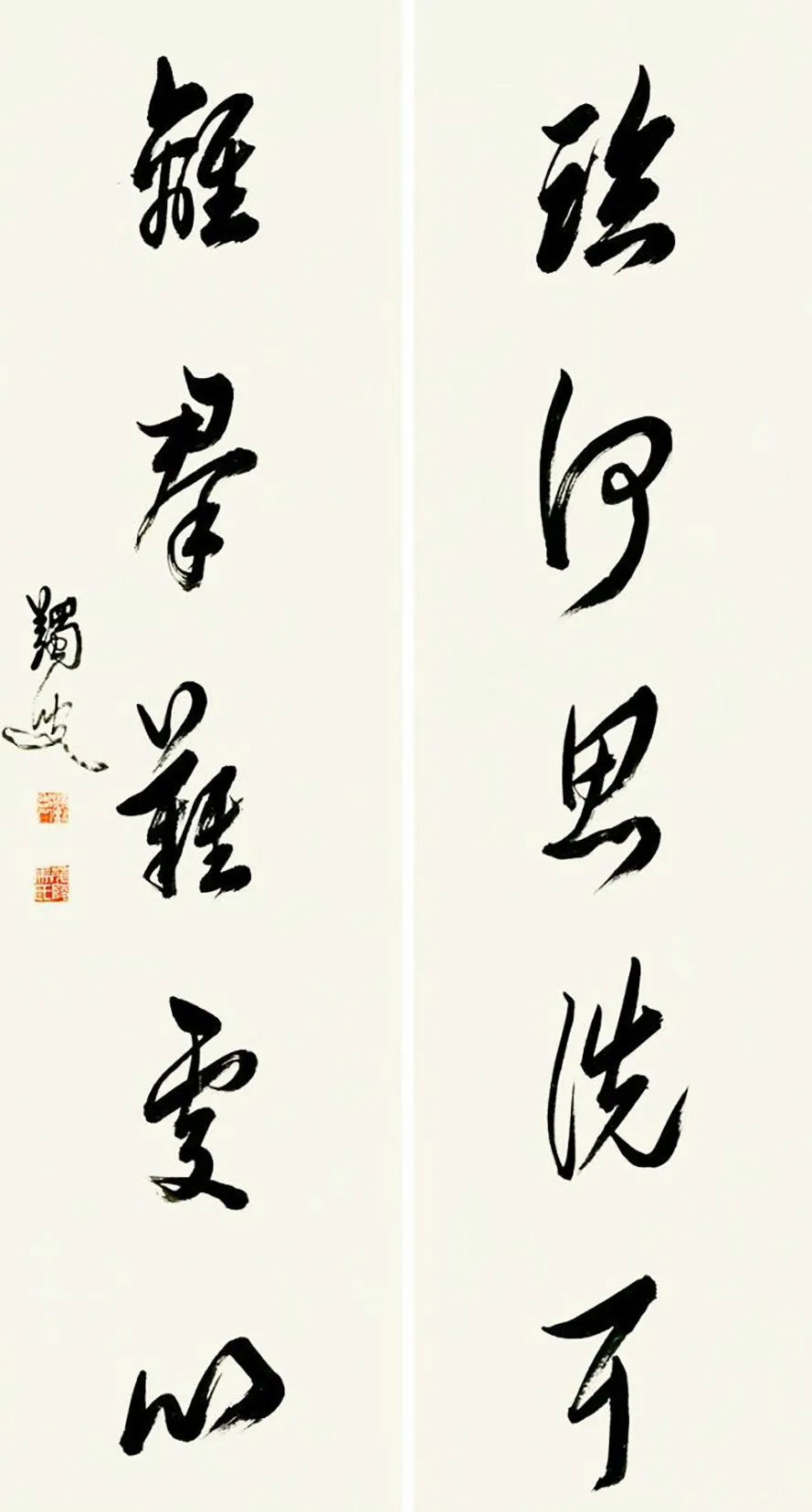

馬一浮 行書 臨河離群五言聯 135.5×33.3cm×2 浙江圖書館藏

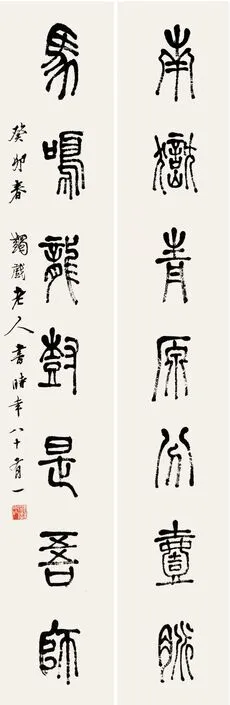

馬一浮 篆書南岳馬鳴聯 對聯 1963年釋文:南岳青原分一脈,馬鳴龍樹是吾師。癸卯春,蠲戲老人書時年八十有一。鈐印:蠲戲老人(白)

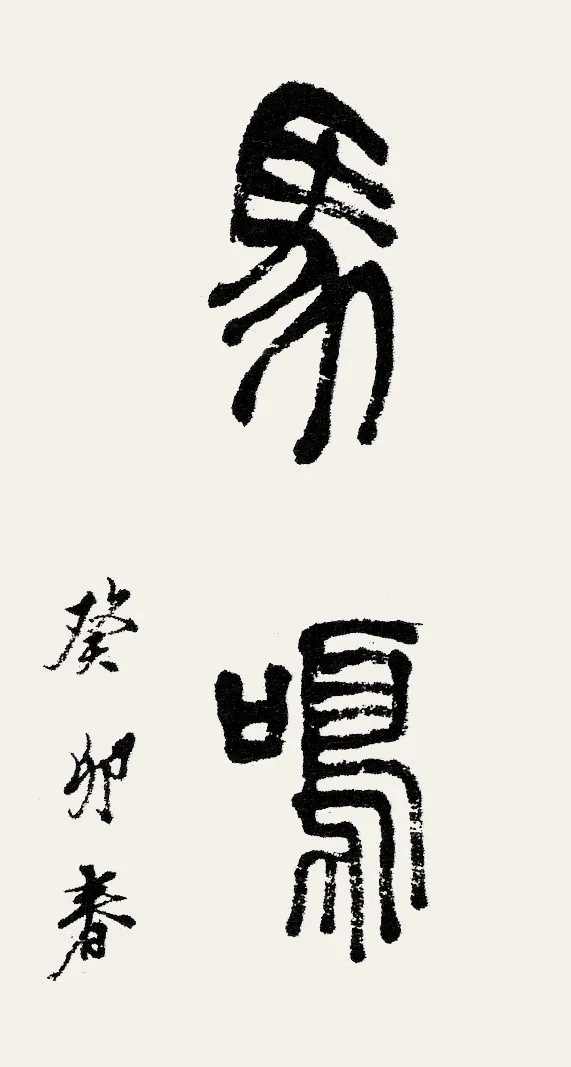

局部