活化館藏文物資源,講好民族團結故事

——以張家川回族自治縣博物館為例

馬蘋菓

(甘肅張家川回族自治縣博物館,甘肅 張家川 741500)

張家川回族自治縣作為甘肅省東南部唯一的回族聚居區,有著厚重的歷史文化,濃郁的民族文化,自古以來為“隴右要沖,關中屏障”,為絲綢之路東段的必經之地,為軍事、商貿要道,歷史上這里就是一個民族融合、文化交流的多元地區,各民族在這片土地上繁衍生息,形成了獨具地域特色的文化標識,留下了眾多厚重燦爛的文化遺存。

博物館是一個城市的文化名片,是保護和傳承人類文明的重要殿堂。作為一座集收藏、保護、研究、展示、教育為一體的綜合性國家三級博物館,張家川縣博物館自成立以來,尤其是施行免費開放政策以來,始終將社會教育工作貫穿于博物館工作的重心,把加強民族團結教育工作作為根本任務,講好民族團結故事作為宣傳推介,積極守正創新,改進社會教育方式,提升社會教育水平,為自治縣民族團結進步創建工作做出積極貢獻,得到各級政府領導和社會的高度贊譽和充分肯定,取得良好的社會反響。

張家川縣博物館從館藏文物入手,以民族團結進步創建工作為抓手,以愛國主義教育基地為突破口,致力于民族文化和民族文物的挖掘與研究,積極開展民族文化資源的整理和編輯,深入挖掘館藏文物背后的故事和其所蘊含的文化內涵、時代價值,引導各族人民像石榴籽一樣緊緊擁抱在一起,特別是青少年感悟中華文化,增強民族自豪感,堅定民族自信心,傳承好歷史發展過程中形成的優良民族團結精神,進一步鑄牢中華民族共同體意識。通過歷史文物講述民族團結故事,向觀眾宣傳新時代下民族文化、宗教政策,真正讓文物活起來。

一、突出博物館社會教育主題,樹立民族團結教育理念

博物館教育依賴于博物館藏品,而社會教育作為博物館的基本功能,加強博物館民族團結教育建設,首先要加強對博物館民族藏品的梳理與研究,把民族團結進步作為博物館社會教育的基本功能,在構建博物館民族團結教育陣地的基礎上,對民族文物藏品本體的研究及其背后特有的歷史和故事進行深度挖掘,再將蘊含在文物之中的民族文化和精神內涵傳達向觀眾。其次,要在民族文物研究的基礎上對地域優勢和特色資源進行整合利用,結合新時代下民族團結精神,以“社會主義核心價值觀”為引領開展社會教育活動。

二、舉辦民族特色專題展覽,發揮民族團結陣地作用

為了更好地展現民族團結大融合,把民族團結知識宣傳工作做實做細,張家川縣博物館在基本陳列中專門設置了民俗風物陳列專題展廳,通過展示張家川回族聚居區的形成與發展歷史、民族文化器物“阿文銅爐”、中國宮殿式建筑“宣化岡”、非遺展品以及各類民俗文物等,系統介紹了張家川縣悠久的歷史文化和各民族團結的良好局面,成為張家川各民族互助友愛、親如一家的有利見證,為新時代鑄牢中華民族共同體意識積累了豐厚的文化成果。結合民族特色,舉辦了主題鮮明的臨時展覽:如2018年舉辦的《張家川首屆精品油畫展》,深入挖掘張家川特色民族文化,展示少數民族服飾、生活用品、風俗習慣及宗教信仰,讓民眾進一步了解張家川民俗文化、歷史文化和風土人情,以堅定人民群眾觀展中的文化自信;舉辦的《品歷史魂,賞水煙韻——主題民間收藏水煙壺精品展》,滿足了各族人民對美好生活的新需求,為博物館基本陳列注入新鮮血液;舉辦的《新時代、新征程、新風貌——紀念改革開放40周年天水市二區五縣館藏書畫聯展》,以書畫藝術為橋梁,發揮各館館藏文物資源優勢,加深縣區之間歷史文化和民族文化的相互交流,擴大了民族團結教育影響力;2021年舉辦的《傳承紅色基因,賡續革命精神——慶祝中國共產黨成立100周年主題展》(圖1),展出200多件革命文物,大力宣傳中國共產黨百年來篳路藍縷、攻堅克難,團結和領導全國各族人民進行社會主義革命、建設、改革取得的偉大成就,重溫紅色記憶、追尋紅色足跡,真正讓革命文物“活”起來;舉辦的《傳承傳統文化,促進民族融合交流——古浪縣博物館館藏水陸畫專題展》,展出明代水陸畫精品,以彩絹工筆重彩濃縮了中華儒、釋、道三教文化內涵,讓各族人民對宗教文化藝術有了新的認識,增進了廣大群眾對中華民族的偉大認同和地域歷史文化的深刻理解,促進各民族優秀傳統文化的交融。

圖1 《傳承紅色基因,賡續革命精神》主題展

三、拓展社會教育活動渠道,營造民族團結教育氛圍

歷史是廣大人民群眾創造的,文化也是各民族多元化的。在歷史長河中,各民族相互影響、相互融合,共同形成了多元一體、絢麗燦爛的中華文化,也孕育出許多優秀的各民族傳統節日,這些傳統節日不只是民間風俗,更是一種深厚的家國情懷,也是我們民族文化傳承的主要文化基因和精神之鈣。張家川縣博物館深入挖掘民族文物展品,充分利用民族傳統節日、紀念日等,開展形式多樣、豐富多彩、健康向上的社會教育活動,使廣大青少年對我縣的民族歷史、民族文化有了較為系統的認識,從小培養他們愛國愛家的家國情懷。

為使民族團結進步教育落到實處,強化博物館文化建設,張家川縣博物館以特色社會教育活動為載體,以創建民族團結教育示范單位為契機,將民族團結進步教育融入社教活動之中,積極參加張家川縣鑄牢中華民族共同體意識知識大獎賽,相繼開展慶祝中國共產黨成立100周年系列社教活動,通過學習教育,營造團結友愛、互幫互學、共同進步,爭做民族團結先行者的良好氛圍(圖2、圖3)。

圖2 參加鑄牢中華民族共同體意識知識大獎賽

圖3 在中國傳統節日開展社教活動

社會教育方式決定著博物館教育效果的有效開展,自2011年對外免費開放至今,累計接待各類參觀者80多萬人次(圖4)。為了增強博物館社會教育的有效性和延續性,我們在民族團結和社會教育中不斷改進社教方式,從民族地區的特點出發,以“民族團結教育”為主線,不斷策劃并推出主題鮮明、內容新穎的具有知識性、趣味性、沉浸式的社教活動,讓觀眾在獲得知識的同時,加深對民族地區歷史文化的了解和和認同,從而促進民族文化的傳播與傳承,使民族團結教育活動深入人心。

圖4 幼兒園師生參觀博物館

(一)豐富青少年教育內容,提升民族團結教育效果

青少年是祖國的未來,是中國特色社會主義事業的接班人,加強和改進青少年愛國主義教育,是全社會的共同任務,也是博物館的重要職責之一。作為“全國文物系統優秀愛國主義教育基地”“張家川縣青少年愛國主義教育基地”,張家川縣博物館平均每年接待的8萬觀眾中,青少年的比例約占50%,是占比最大的受眾群體。近年來,張家川縣博物館先后與縣城學校聯合,采用“請進來,走出去”的方法,組織學生走進博物館參觀學習,開展社教活動70余場次,利用暑寒假期間舉辦小小講解員主題教育培訓班,自2018年以來,已成功舉辦四屆,100多名中小學生參加了培訓。通過一系列的針對青少年的專題性教育活動,進一步發揮了博物館社會教育功能,真正發揮博物館“第二課堂”的教育作用,寓教于樂,加強了青少年思想道德教育和民族團結教育,提升民族團結教育效果。

(二)利用節慶開展活動,鞏固民族團結教育成果

張家川縣博物館是全縣第一所面向青少年開展民族團結進步教育的基地,在特殊節慶和時間節點開展社教活動,鞏固民族團結教育成果。在“春節”“元宵節”“清明節”“端午節”等中國傳統節日,“開齋節”“古爾邦節”等民族節日,“5·18國際博物館日”,“中國文化遺產日”期間組織開展“博物館里鬧新春”“賽龍舟,鬧端午”“童心向黨,唱響祖國”“傳承紅色基因,弘揚愛國精神”“祖國在我心,民族一家親”“百善孝為先”等50余場次知識性、趣味性、互動性于一體的社教活動(圖5),加深青少年對中國傳統節日的認識,增強民族團結教育,讓同學們從小對非物質文化遺產的保護意識根植于心,弘揚中華民族傳統美德,深化社會教育內容,鞏固民族團結教育成果。

圖5 開展民族團結主題社教活動

(三)創新教育形式,豐富民族團結教育內涵

通過創新方式開展教育活動,讓觀眾更好地了解民族團結教育內容,將情景再現、舞臺展演融入教育活動中,讓廣大群眾感受民族特色文化的魅力和底蘊。其中2018年舉辦的“月影話中秋,秋韻團圓情”主題社教活動,主要以博物館館藏文物——冰裂瓷瓶、元畫像磚、玉蘭花筒等背后的故事穿插在情景再現中,同學們將“歷史”搬上舞臺,用表演展示的方式,講述歷史文化故事和民族團結故事,讓文物真正活起來;2019年舉辦的“5·18國際博物館日主場活動”,圍繞“作為文化中樞的博物館:傳統的未來”主題,開展舞蹈《鳳舞驚鴻》,獨唱《蘆花》《敕勒歌》《越走路越寬》,古箏獨奏《小小竹排》,丑角戲《教學》,少兒舞蹈《舞動童心》等一系列體現張家川民俗文化和民族風情的節目活動,以全新的模式、獨特的創意,實現中華優秀文化的創造性轉化(圖6)。

圖6 社教活動走進學校

(四)開展四進活動,拓展民族團結教育宣傳面

張家川縣博物館積極開展流動博物館“四進”活動,集中展示張家川縣歷史文化發展、民族團結進步等方面的重要成果,先后走進張家川縣龍山鎮、恭門鎮、馬鹿鎮、大陽鎮、梁山鎮、敬老院、邊遠山區、企業、宗教場所等地開展“流動博物館”教育活動100余場次(圖7),將愛國主義教育、民族團結教育和優秀傳統文化有機結合起來,通過喜聞樂見的方式,落實“文化惠民”政策,為廣大群眾帶去精神食糧,進一步拓展了民族團結進步教育傳播渠道,取得了扎實的教育效果。持續鞏固和發展了團結互助的新時代民族關系。

圖7 流動博物館走進鄉鎮街道

(五)利用新媒體手段,擴大民族團結教育影響力

在當今網絡時代,社會經濟發展突飛猛進,新媒體技術已全面滲透到社會的各個領域,博物館也不例外,這也促使了博物館愛國主義教育和民族團結教育工作的新發展趨勢。張家川縣博物館館藏文物中蘊含著豐富的愛國主義和民族團結教育資源,我們將這些資源優勢和社會教育信息以公眾號、微博、視頻號、快手等新媒體手段進行宣傳推介,通過挖掘文物故事來講述愛國主義情懷和民族團結精神,突破了時空的局限性,使公眾通過網絡就能夠一目了然地了解文物及背后的故事,尤其是在快手直播中開展社會教育活動,受到了社會各界的重視和青少年的青睞,具有較強的參與性和互動性。僅2021年在各類媒體開展宣傳活動達200余場次,充分發揮了博物館的社會教育功能(圖8)。

圖8 利用新媒體進行宣傳推介

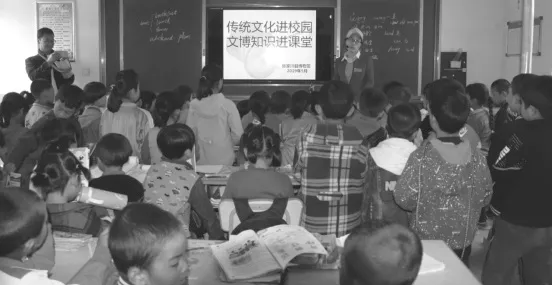

四、舉辦“文博知識進課堂”,提供民族團結教育創新平臺

張家川縣博物館依托文物資源優勢、縣內外專家學者優勢以及地域文化研究成果優勢,把馬家塬西戎文化傳播和民族團結教育確定為講堂的重點內容和主題,拓展教育內容,創新教育方式、豐富教育手段,提升教育水平,以專業專題講座與青少年現場交流互動的形式開展民族團結教育,達到深化社會教育的目的。

講解員通過文物圖片展示、播放視頻、講解張家川歷史文化、民族民俗文物,秦戎關系等形式,繪聲繪色地為學生講解了“回漢民族一家親”“嚙指痛心”等歷史故事,并與張家川縣相關名勝古跡相結合,將六千年來新石器時代仰韶文化、齊家文化等時期的文化,兩千多年的西戎文化和秦文化之間的民族交融進行講述,通過欣賞一件件精美文物,聆聽每一件珍貴文物遺存背后的故事,大力宣傳馬家塬西戎文化對中原文化發展的積極作用,反映了西戎文化與秦文化、北方草原文化之間相輔相成,少數民族對我國發展做出重要貢獻以及各族人民互相離不開的客觀事實。深入了解到張家川縣曾經是古絲綢之路西出長安的第一重鎮,對促進民族文化交融,共同繁榮發展起到十分重要的作用,學生對祖國、對家鄉的熱愛之情油然而生,民族認同感明顯增強,中華民族共同體意識更加堅定(圖9)。

圖9 走進農村學校開展文博知識進課堂

五、開發民族特色文創產品,樹立民族團結教育文化品牌

習近平總書記強調:“激發全民族文化創新創造活力”,“要堅定文化自信,推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,不斷鑄就中華文化新輝煌,建設社會主義文化強國。”為新時代中華文化發展的目標和理念指明了道路。張家川縣博物館近年來圍繞地方民族文化和民族文物的資源稟賦,用心打造具有張家川民族特色的文化產品,樹立民族團結教育文化品牌,將民族文化創意元素與張家川縣文化特色相結合,讓文化創意產品更多地惠及民生,通過舉辦四屆文化創意設計制作大賽,先后研發3大類400余件產品,其中以西戎文化為特色的系列3套產品榮獲天水市2019年度文化旅游創作大賽金獎、銀獎和銅獎,社會反響好,提升了地方民族文化影響力,賦能人民群眾美好生活。例如,研發設計的宣化崗系列蓋碗就是民族團結的典型文創產品,將宣化岡專用logo和前國民元老于右任先生赴宣化岡作詩《詠張家川》設計在蓋碗的腹部,代表了張家川回族飲食文化;設計研發的“西戎遺珍”系列文創產品,依托馬家塬西戎文化元素,賦予生活用具,其中鳥形紋防燙旅行杯以甘肅省張家川縣2006年度全國十大考古新發現之一的馬家塬遺址出土文物“乳釘紋琉璃杯”為創作原型,杯口以“古代第一豪車”戎王馬車車輪鳥形紋紋飾裝飾,杯身以琉璃杯乳釘紋設計理念加以防燙防滑處理,杯蓋以張家川縣旅游宣傳口號“浩蕩大關山,絲路張家川”連為一圈,寓意文旅深度融合,協調發展,中間內刻縣博物館專用館標,表明出處,很好地宣傳推介了張家川歷史和西戎文化,體現張家川獨特的地域文化內涵,而且美觀大方,實用性強,攜帶方便。通過點面結合、立體宣傳、實物推介,使民族團結進步教育的知曉率得到極大提升,充分發揮了民族地區文化創造性轉化和創新性發展的優勢(圖10)。

圖10 民族特色文創產品

六、結語

博物館是講好中國歷史文化故事的重要一環,是講好民族團結故事的殿堂,是傳承中華優秀文化的初心,更是我們博物館人責無旁貸的歷史使命,利用民族文物藏品架起文化溝通的橋梁,增強文化自信,傳播民族團結正能量是博物館社會教育的基本職能。張家川縣博物館結合實際,立足實踐,開拓創新,利用獨特的文化文物資源,充分挖掘文物背后的故事,策劃主題生動的社會教育體驗活動,爭做隴東南民族團結進步鞏固區排頭兵,始終堅持以推動張家川縣博物館民族團結進步教育基地創建工作為目標,發揮“全國文物系統優秀愛國主義教育基地”和“全市民族團結進步教育基地”作用,講好民族團結故事,把博物館打造成張家川縣民族團結進步教育工作的窗口和名片。