碳排放權交易的會計處理探析

張 戈

(上海云峰(集團)有限公司,上海 201103)

2020年9月28日,習近平總書記在第75屆聯合國大會中承諾我國將在2060年實現“碳中和”。為實現該目標,加強對溫室氣體排放的控制和管理,我國出臺了《碳排放權交易管理辦法(試行)》,以促進碳排放的減少,實現產業能源結構的轉型。

碳排放權是指溫室氣體的碳排放配額和國家核證減排量(CCER),是政府授予企業的排放溫室氣體的合法權利。碳排放權資產是政府將二氧化碳等溫室氣體總量轉化為可交易的資產,通過碳交易的方式,鼓勵企業積極參與節能減排。

一、一般情況下碳排放權交易的會計處理

《暫行規定》中要求重點排放企業按照成本對購入的碳排放配額進行計量。當重點排放企業購入碳排放配額時,記入“碳排放權資產”的借方,表示碳排放配額的增加;當重點排放企業履約、出售和自愿注銷其擁有的碳排放配額時,記入“碳排放權資產”的貸方,表示碳排放配額的減少。而當重點排放企業無償取得碳排放配額(如政府免費分配的碳排放配額),以及使用無償取得的碳排放配額履約使用、出售或自愿注銷無償取得的碳排放配額時,不作賬務處理,僅在企業設立的“碳排放權資產”臺賬中進行登記備查。

1.取得碳排放配額的會計處理

重點排放企業購入碳排放配額時,根據購買時實際支付或應支付的交易價款(包括交易手續費等相關稅費),借記“碳排放權資產”,貸記“銀行存款”或“其他應付款”。若無償取得碳排放配額,則不進行會計處理。

2.使用碳排放配額履約時的會計處理

重點排放企業使用購入的碳排放配額履行減排義務時,根據所使用配額的賬面余額,借記“營業外支出”,貸記“碳排放權資產”。若使用無償取得的碳排放配額履約,則不進行會計處理。目前,《暫行規定》中并未對“碳排放權資產”履約時采取的計量方法進行明確,而由于《暫行規定》中確定了“碳排放權資產”作為一項流動資產,采用成本進行計量,故而筆者認為,在“碳排放權資產”履約時,可參照謝東明等[1]的會計處理方法,即借鑒存貨發出的計價方式,采用先進先出法、月末一次加權平均法等方法進行計量,結轉相應的履約成本。

3.出售碳排放配額的會計處理

重點排放企業出售購入的碳排放配額時,按照出售時實際收到或應當收到的價款,借記“銀行存款”或“其他應收款”,根據出售的碳排放配額的賬面余額,貸記“碳排放權資產”,同時按其差額,借記“營業外支出”或貸記“營業外收入”。若出售無償取得的碳排放配額,則不通過“碳排放權資產”科目進行會計處理,根據企業實際收到或應當收到的價款,借記“銀行存款”或“其他應收款”,貸記“營業外收入”。

4.自愿注銷碳排放配額的會計處理

重點排放企業自愿注銷購入的碳排放配額時,根據所注銷配額的賬面余額,借記“營業外支出”,貸記“碳排放權資產”。若自愿注銷無償取得的碳排放配額,則不進行會計處理。

按照以上有關于碳排放交易的相關會計處理方式,下面將舉例進行具體說明。

例1:甲企業屬于納入重點控排范圍的企業,20×1年政府無償分配甲企業碳排放配額8000噸,購入碳排放配額4,000噸,購買單價為15元/噸,當年已支付90%。20×1年年中碳排放配額交易價格有所上漲,此時甲企業出售購入的碳排放配額500噸,出售無償取得的碳排放配額300噸,出售時碳排放配額單位售價為50元/噸。年底甲企業自愿注銷購入的碳排放配額100噸,以及無償取得的碳排放配額150噸。20×1年甲企業全年實際碳排放量為10000噸,次年甲企業履行清繳義務時,優先使用20×1年政府無償分配碳排放配額余額,剩余部分使用其購買的碳排放配額。不考慮增值稅,采用先進先出法對進行計量,則相關會計處理如下(單位:元)。

甲企業取得碳排放配額時,通過政府無償分配的碳排放配額8000噸不進行會計處理;通過購入方式取得的碳排放配額,其相應“碳排放權資產”的入賬金額為60000元(4000×15),其中已支付90%部分的入賬金額為54000元(60000×90%),剩余6000元尚未支付。

“學為中心”要求教師盡量減少對學生學習時間的占領,把學習的大部分時間交給學生,讓學生自己“生發”知識。只有學生自已“生發”出來的浸潤著學生自己血脈的知識才有生命,才是刻骨銘心的。

甲企業出售購入的碳排放配額時,“碳排放權資產”的出售收入為25000元(500×50),出售成本為7500元(500×15),出售收益為17500元(25000-7500)。

甲企業出售無償取得的碳排放配額時,出售收入為15000元(300×50),沒有出售成本,出售收入全部為出售收益。

甲企業自愿注銷購入的碳排放配額時,“碳排放權資產”的注銷成本為1500元(100×15);甲企業自愿注銷的通過政府無償分配取得的碳排放配額150噸時,不進行會計處理。

次年甲企業履行碳排放配額清繳義務時,優先使用20×1年政府無償分配碳排放配額余額,此時,20×1年政府無償分配碳排放配額余額為7550噸(8000-300-150),該部分不進行會計處理,剩余使用通過購入方式取得的碳排放配額履約的數量為2450噸(10000-7550),相應的“碳排放權資產”履約成本為36750元(2450×15)。

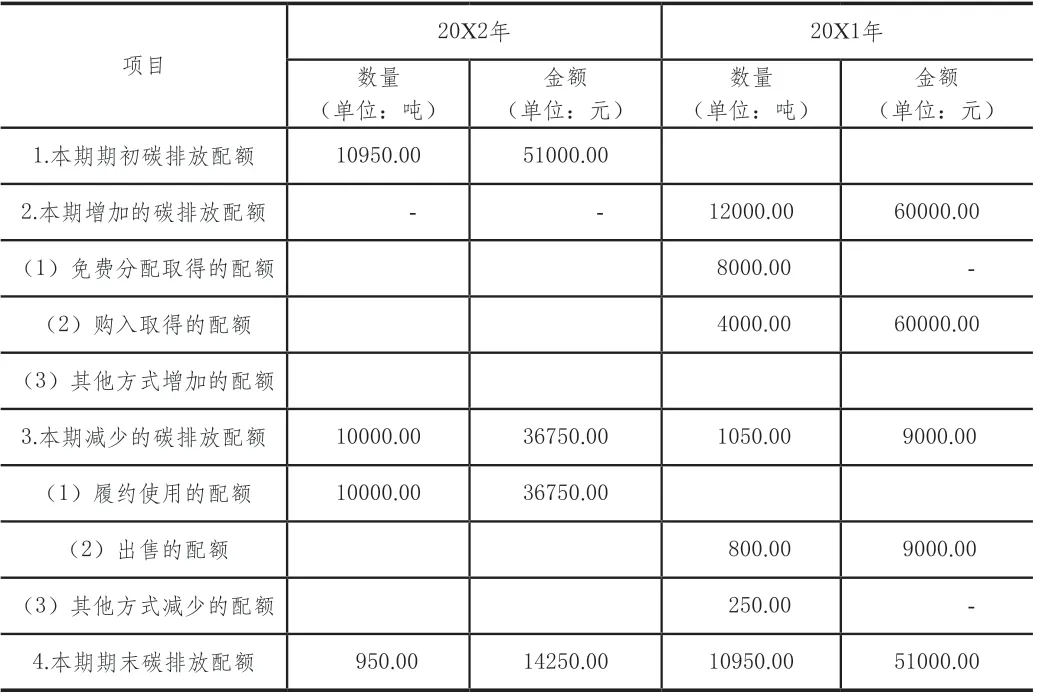

結合本例中相關信息,有關于甲企業碳排放配額的具體變動情況詳見表1所示。

表1 甲企業碳排放配額變動情況

二、超額排放情況下碳排放權交易的會計處理

《暫行規定》中對企業排放超過其擁有的碳排放配額余額時的會計處理尚未作出明確規定,而實際中,部分企業可能僅在次年完成一次性清繳履約義務時,才確認其碳排放權履約成本。即僅在次年清繳時,根據政府核定的碳排放量,沖減企業碳排放配額余額,結轉“碳排放權資產”,記入“營業外支出”;在企業生產過程中產生碳排放時,不進行會計處理。這種方法在企業實際碳排放量小于或等于政府無償分配的碳排放配額時是可行的,因為《暫行規定》中明確取得、履約使用無償取得的碳排放配額時無須進行會計處理。然而,當企業實際的碳排放量大于政府無償分配的碳排放配額時,這種處理方式是有一些缺陷的。一方面,當企業實際的碳排放量大于政府無償分配的碳排放配額時,企業需從碳交易市場中購買相應數量的碳排放配額,此時,已經滿足企業確認負債的條件,應當在會計期末將該部分應支付的碳排放配額價款確認為一項負債。另一方面,企業是在生產過程中產生碳排放的,根據權責發生制原則和配比原則,企業在生產過程中產生的碳排放應當在生產活動發生的當期計提相應的碳排放履約成本。因此,在這種情況下,企業在次年清繳時將碳排放履約成本結轉記入“營業外支出”,無法準確地反映企業當期的損益情況和負債余額。企業應當在生產活動導致的碳排放產生的當期進行碳排放履約成本的結轉。

對于碳排放量超過政府無償分配的碳排放配額,但超出部分小于或等于企業留存的以前購入的碳排放配額時,企業可以依照《暫行規定》中的賬務處理方式,按照所使用的碳排放配額的賬面余額,借記“營業外支出”,貸記“碳排放權資產”。對于碳排放量超過政府無償分配的碳排放配額,且超出部分大于企業留存的以前購入的碳排放配額時,由于《暫行規定》中并未如同2016年財政部頒發的《碳排放權交易試點有關會計處理暫行規定(征求意見稿)》(以下簡稱《2016暫行規定》)設置負債科目“應付碳排放權”,故而筆者認為,可以參照《2016暫行規定》的處理方式,在其他應付款中設置一個二級科目,例如:“其他應付款——應付碳排放權”,用于核算企業暫估的應付碳排放配額價款。即對于超出企業擁有的碳排放配額余額的部分,按照當期碳排放權交易市場中的碳排放配額成交價,暫估計算出應付碳排放配額價款,借記“營業外支出”,貸記“其他應付款——應付碳排放權”。同時,在資產負債表中,該部分負債可以重分類至“其他流動負債”項目進行列示。下面舉例加以說明。

例2:乙企業屬于納入重點控排范圍的企業,20×1年政府無償分配乙企業碳排放配額8000噸,乙企業留存的以前年度購入的碳排放配額1000噸,購入時單價15元/噸。20×1年實際排放的碳排放量10000噸,當年碳排放權交易市場中碳排放配額平均成交價為50元/噸。次年清繳時乙企業購入1000噸碳排放配額,購入單價為60元/噸。不考慮增值稅,則相關會計處理如下(單位:元)。

乙企業生產過程中碳排放量不超過政府無償分配的碳排放配額的部分,不做會計處理。在本例中,當乙企業生產時產生的碳排放量不超過8000噸時,無須進行會計處理。

乙企業生產過程中碳排放量大于政府無償分配的碳排放配額,但未超過留存的碳排放配額的部分,應當根據其排放量對應的留存碳排放配額的賬面余額進行會計處理。本例中當乙企業20X1年的碳排放量達到9000噸時,其留存的以前年度購入的碳排放配額全部使用完畢,共計應結轉的“碳排放權資產”成本金額為15000元(1000×15)。

當乙企業實際碳排放量超過其擁有的碳排放配額時,將超過部分按照當年碳排放市場平均成交價確認負債“其他應付款——應付碳排放權”,同時在在資產負債表中的“其他流動負債”項目進行列示。本例中,20×1年乙企業碳排放量超額1000噸(10000-8000-1000),故而應確認負債50000元(1000×50)。

次年乙企業為履行清繳義務,購入碳排放配額1000噸,其“碳排放權資產”采購成本為60000元(1000×60)。同時,對上年預估的碳排放履約成本進行調整,調整金額為10000元(60000-50000)。

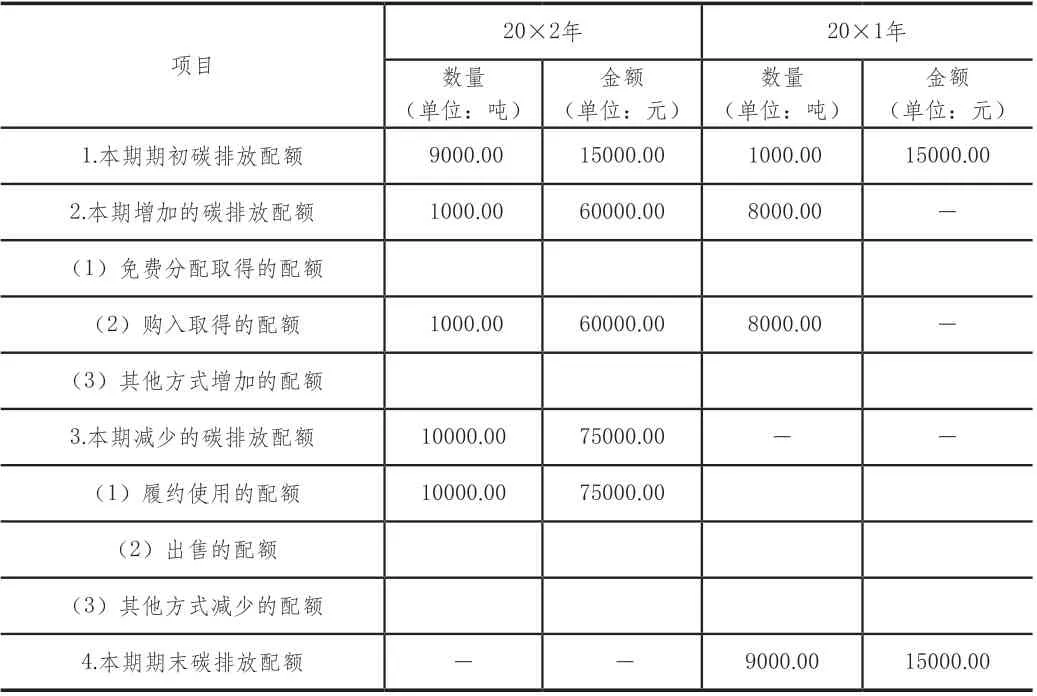

表2 乙企業碳排放配額變動情況表

三、碳排放權資產減值的會計處理

由于我國碳排放配額采取的是初期免費分配為主,購買為輔,逐步提升有償分配比例的交易原則,而碳排放權交易市場的運行也標志著我國碳交易管理的日益成熟。那么,當碳排放配額的價格在市場中呈現下行態勢時,企業是否應當進行減值測試,并相應計提減值準備呢?筆者認為,碳排放權資產作為一項采用成本法計量的流動資產,應當與其他資產一樣在期末進行減值測試,確認減值后,應當計提相應的減值準備。那么,其計提減值準備的會計處理應當如何呢?筆者認為,可以借鑒其他資產減值的處理方法,設置“碳排放權資產減值準備”作為碳排放權資產的備抵科目。當“碳排放權資產”存在減值跡象時,借記“營業外支出”,貸記“碳排放權資產減值準備”。此時,并未借鑒其他資產計提減值準備的方式,將減值金額記入“資產減值損失”,是由于按照《暫行規定》中的簡化的會計處理方法,當企業減少其“碳排放權資產”時,不論履約、出售還是自愿注銷碳排放配額,會計處理中對應的損益科目均為非經常性損益項目,即“營業外收入”或“營業外支出”。而“資產減值損失”屬于企業的經營損益的組成部分,若將碳排放權資產減值部分記入“資產減值損失”,與《暫行規定》中的整體會計處理原則不一致。故而,筆者認為,將碳排放權資產的減值金額記入“營業外支出”較為合適。同時,“碳排放權資產”作為一項流動資產,在碳排放配額的市場價格上升時,可以轉回其計提的減值準備,此時,借記“碳排放權資產減值準備”,貸記“營業外支出”即可。

例3:假設丙企業20×1年底碳排放配額剩余1000噸,購入單價為15元/噸,期末碳排放權交易市場碳排放配額平均成交價為12元/噸。“碳排放權資產”之前并未計提過減值準備,則丙企業計提減值準備的會計處理如下(單位:元):

20×1年底丙企業應計提的減值準備3000元[1000×(15-12)]。相應的會計處理為:

若20×2年年底,碳排放配額價格回升,平均成交價超過15元/噸,則丙企業應將以前計提的碳排放權資產減值準備全額轉回,此時,會計處理為:

四、小結

一般情況下,重點排放企業的“碳排放權資產”科目余額在借方,表示其仍有部分尚未使用的碳排放配額留存。那么在這種情況下,重點排放企業對于其取得、履約使用、出售以及自愿注銷的碳排放配額可按照《暫行規定》中的要求進行相應的會計處理。然而,重點排放企業對于在生產過程中產生的超過政府無償分配的碳排放配額的部分,在生產活動產生碳排放的當期,可以根據以下情況分別進行處理。

若超額排放部分小于或等于企業賬面留存的之前購入的碳排放配額,則可按照超額排放部分對應的碳排放權資產的賬面金額,結轉記入“營業外支出”。若超額排放部分大于企業賬面留存的之前購入的碳排放配額,且企業僅在次年清繳時補足該缺口,由于此時已滿足負債確認條件,故而企業可以根據碳排放權交易市場中碳排放配額成交價估算企業在次年清繳時應支付的碳排放配額價款,記入“其他應付款——應付碳排放權”,同時相應記入“營業外支出”。這種方式在實務中雖然會增加一些工作量,企業需要及時確認其實際產生的碳排放量,并進行相應的會計處理,但相比于清繳時一次性將碳排放權履約成本記入損益更加準確、合理,符合權責發生制和配比原則,且企業碳排放權履約成本也較為平穩。

對于碳排放權資產的減值,可以設置“碳排放權資產減值準備”作為“碳排放權資產”的備抵科目。同時根據《暫行規定》中整體的會計處理原則,將減值金額相應記入非常損益項目“營業外支出”中。當碳排放權資產的價格回升時,可沖回之前計提的減值準備。

五、思考與展望

“綠水青山就是金山銀山”是習近平總書記對綠色發展的科學總結,隨著我國科技的發展和社會的進步,可持續發展已成為我國未來發展的重要趨勢,而低碳經濟為實現可持續發展提供了一條新的思路。隨著低碳經濟的不斷發展,與之相關的碳會計也愈加重要。隨著我國碳排放權交易市場的啟動,越來越多的行業將被納入到節能減排、綠色發展的范疇中。2021年10月,國務院印發了《2030年前碳達峰行動方案》,該方案中提出將推動包括鋼鐵行業、有色金屬行業、建材行業、石化化工行業等工業領域在2030年前實現碳達峰,這也就意味著對我國碳排放權會計準則的完善迫在眉睫。雖然我國財政部在2019年頒布了《暫行規定》,這標志著我國碳排放權會計準則開始建立,并在會計體系中已展現初步成果。然而,我國目前的碳排放權會計準則仍以簡化會計處理為基本原則,計量與披露方式均較為基礎,仍有需要完善之處。例如,目前我國《暫行規定》中僅涉及“碳排放權資產”,并未針對碳排放權負債進行相關解讀。再如,《暫行規定》中明確“碳排放權資產”應按照成本進行計量,并且將履約使用的碳排放配額結轉計入營業外收支,即非經常性損益項目。但是,“碳排放權資產”的履約使用與企業的生產技術和經營決策直接相關,企業為生產經營而持有的碳排放配額,將其視作企業的日常經營行為更為合理,由此產生的損益計入營業利潤更為合適。又如,我國已成立專門的碳排放配額的交易平臺,供企業進行自由交易,那么,企業自政府無償取得與購入取得的碳排放配額均可以通過碳排放權交易市場進行低買高賣,從而獲取機會收益。這種交易模式類似于金融資產,且從中獲取的收益具有典型的“投資收益”的特征,因此,在企業為投資持有碳排放權的情形下,“碳排放權資產”采用公允價值計量更符合交易實質。

故而,我國的碳排放權會計處理仍有亟待完善之處,特別是隨著我國碳排放權交易市場的不斷擴大,未來期間可能出現與碳排放權配額相關的金融工具,正如中國人民銀行原行長周小川所言,“碳市場本身也是金融市場,可發展有關的金融衍生產品”。那么,在這種情況下,目前的碳排放權交易有關的會計處理規定已無法滿足日益增長的碳經濟的發展需求。因此,這也進一步說明了我國碳排放權會計準則有必要進行完善,以充分發揮碳排放權會計準則在碳排放權交易市場建設中的基礎性作用,從而更好地服務于具有中國特色的可持續經濟發展。