在“化學基礎知識”課程教學中融入德育的探索

宋麗麗 呂華瑛 王志江

(山東中醫藥高等專科學校,山東 煙臺 264199)

引言

全面推進德育建設,是落實立德樹人根本任務的重要戰略舉措。當今社會,受網絡傳媒的影響,外來思潮泛濫,真假難辨的各種說法很容易讓學生迷失。教師的工作就是教書育人,如何充分利用好化學課堂,讓學生在學習知識的同時,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,這也是當代每一位教師都應該認真思考對待的問題。在教授《化學基礎知識》課程時,我嘗試將德育教育滲透在教學的整個過程中,現將我的一些經驗和措施總結如下。

一、依據“化學基礎知識”課程特點,結合專業特點,深入挖掘課程內容的德育元素,設立立德樹人目標

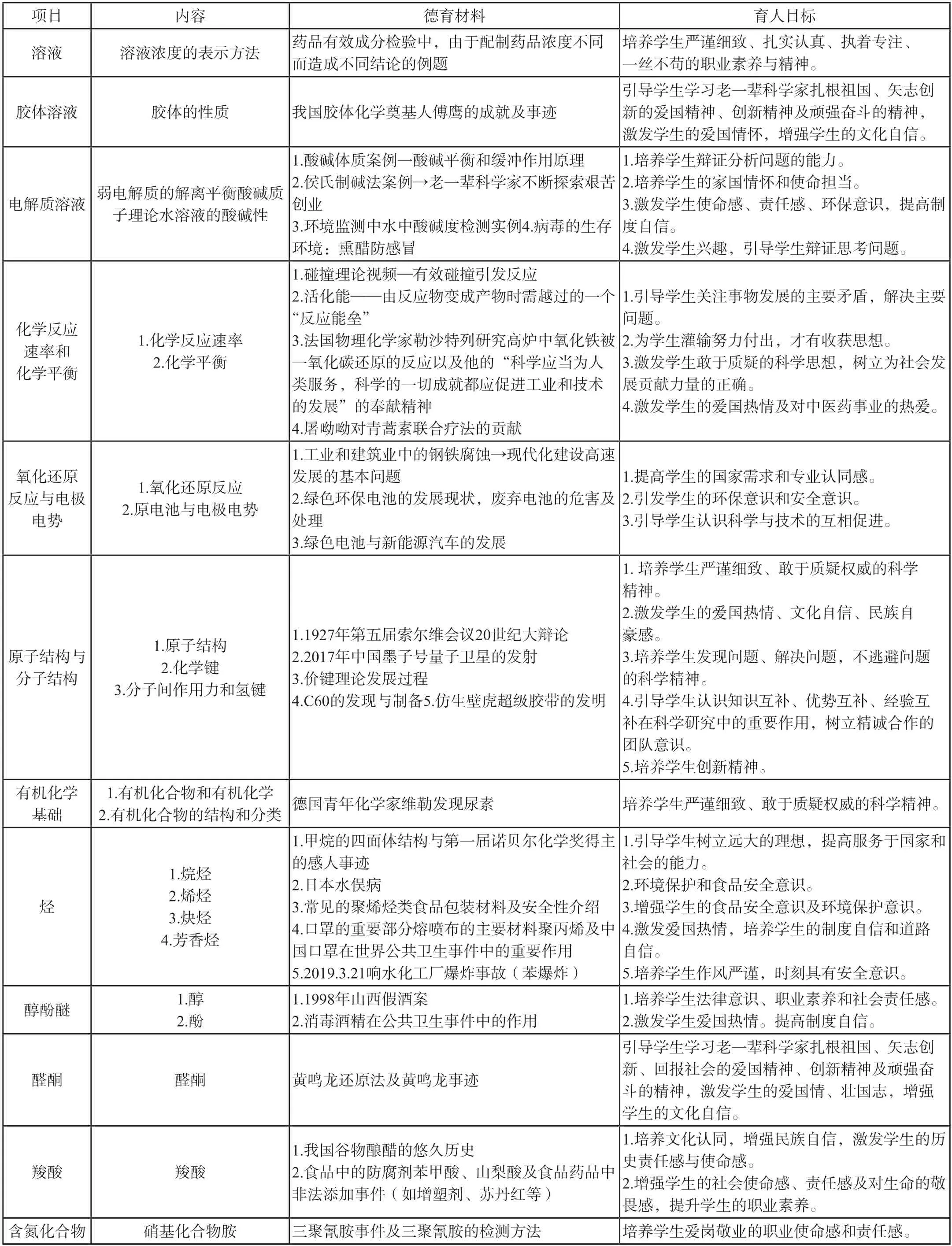

“化學基礎知識”是山東中醫藥高等專科學校面向醫學檢驗專業開設的專業基礎課[1-3]。在“化學基礎知識”德育教學過程中首要問題在于確立德育教學目標,我們依據“化學基礎知識”課程特點,結合醫學檢驗專業的專業特點,深入挖掘“化學基礎知識”課程內容的德育元素,從知識與技能、過程與方法、情感態度與價值觀目標等多個維度深入挖掘德育實例,并設立立德育人目標,如表1。

表1 “化學基礎知識”思德育元素及育人目標

二、“知行合一”,將德育教育和專業知識教育有機融合

在“化學基礎知識”課程教學中,我們不斷更新教育理念,緊密圍繞“立德樹人”的中心環節,將科學思想、職業道德、理想信念、愛國情懷、文化自信、制度自信等德育教育元素融入課程教育中,力求在傳授學生基礎知識和培養學生基本操作能力和實踐能力的同時,將德育教育和專業知識教育有機融合。如在原子結構中講述多電子原子能級時介紹徐光憲規則,通過對徐光憲的介紹以及他對中國稀土的貢獻,激發學生愛國情、強國志、報國行的情懷與信念。在學習醛酮章節時,向學生介紹黃鳴龍的事跡及黃鳴龍還原法:黃鳴龍還原法是第一個以我們中國化學家名字命名的反應方法,被寫入各國有機化學教科書,黃鳴龍先生在中華人民共和國成立后為了報效祖國,放棄了在美國的優越生活,經過許多周折和風險,最終趁應邀去德國講學和做研究工作之機,擺脫跟蹤,回到祖國,是我國甾體激素藥工業的奠基人[4-7],為我國甾體激素藥物工業奉獻了一生。通過對中國化學家事跡的學習,在培養學生回報社會、報效祖國的愛國情懷的同時,增強學生的文化自信民族自豪感。通過黃老先生的“一個人不能為科學而科學,應該為人民為祖國作出貢獻”引導學生樹立愛國、敬業、誠信、友善等信念;在學習烯烴的性質—聚合反應時,結合公共衛生事件及防預方法,向學生介紹過濾功能口罩的必要原料-聚丙烯熔噴布,同時介紹公共衛生事件初期口罩短缺,中石化等多家企業中的科研技術人員克服困難、聯手研發,最終使我國口罩產量大大提高,不僅滿足了我國人民的需求,同時也為世界公共衛生事件防護工作做出巨大貢獻,使學生在深切感受到化學發展在社會發展和人類健康防護中具有重要地位的同時,也增強了學生的制度自信和道路自信,加深了學生對社會主義核心價值觀的理解;在化學反應速率章節介紹化學反應理論時,由過渡態理論中“活化能為由反應物變成產物時需越過的一個反應能壘”引導學生認識到任何成功都不是一蹴而就的,需要有付出,要克服一定的困難,才能成功到達勝利的彼岸。在學習化學鍵時,為學生講解仿生壁虎超級膠帶的發明,啟發學生認識到化學可以幫助我們認識世界,也可以幫助我們改造世界,激勵學生要有創新思維,利用所學知識服務社會。

三、結合實踐教學,提高職業素養,增強文化自信

《化學基礎知識》面對的是我校醫學檢驗和藥品經營與管理兩個完全不同專業的學生。這兩個專業的學生在踏入社會時面對的是完全不同的工作崗位和職業需求,因此在進行德育教育時,應把專業需求與實踐教學結合起來,結合各自專業的特點,在實踐教學中深化德育教育,引導學

生深刻理解各自行業的職業精神和職業規范,增強職業責任感,提高職業素養。

在檢驗專業學習溶液的配制與稀釋時,利用計算藥品有效成分檢驗中,由于配制藥品濃度不同而造成不同結論的例題,引導學生認識到“失之毫厘謬以千里”,在科學實驗、藥物分析、臨床醫學等工作中溶液濃度是否準確對結果影響特別大,使學生產生職業認知,培養嚴謹細致、扎實認真、執著專注、一絲不茍的科學精神。

在經管專業學習羧酸內容時,通過對食品中的防腐劑苯甲酸、山梨酸的介紹,引入及食品藥品中的非法添加事件(如蘇丹紅、毒膠囊事件、增塑劑等),引發學生對食品藥品安全管理的關注與思考,同時提升學生的職業素養、對生命的敬畏感和對社會的責任感。

在學習溶液的滲透壓時,給學生講述荷蘭科學家范特霍夫的事跡。范特霍夫是第一屆諾貝爾化學獎的得主,他是化學史上第一位通過化學方法確定有機分子結構的人;他的范特霍夫定律為研究溶液滲透壓的依數性提供了理論和數據支撐。他在化學學習的過程中,為了打好基礎,找準研究方向,特意拜德國的化學家凱庫勒為師。凱庫勒是大家熟知的苯環結構的提出者。這兩位化學家不光為化學的發展作出了卓越的貢獻,而且兩人還有一個共同點是在求學過程中,涉獵的領域比較廣泛。范特霍夫雖然喜歡化學,但是在他中學畢業選擇職業時,被家長逼迫選了工科專業學校,父親的意思是要先具備謀生的必備本領,后來出于對化學的熱愛,同時也為了讓家人放心,范特霍夫努力學習,順利從學校畢業,同時他也說服了父母,全力投入了化學研究。而凱庫勒也是從大學時期的建筑專業轉為化學,并最終在化學研究上取得了非凡的成就。通過兩位化學家的事例,我們可以鼓勵學生沒有白學的知識,哪怕你現在不喜歡你的專業,也不要放棄學習,要摒棄“實用主義”,提高科學素養。

德育教育還要培養青年學子的文化自信。對于中華民族的偉大復興而言,文化自信是必不可少的力量。我們不能盲目自大,但也不能妄自菲薄。尤其是對未來要肩負起建設社會主義重擔的青年學子而言,如果缺乏文化自信是非常可怕的事情,必將難以承擔中華民族偉大復興的重任。盡管中國近代科學的發展遠遠落后于西方,但是從過去到現在,中華民族的文化一直在為世界科學的發展貢獻著自己的力量。例如,古代的火藥和造紙術,即使放在現代來看,其過程依然非常復雜,包含著很多化學知識,讓人佩服古人的智慧;在講解膠體溶液時,講述我國膠體化學奠基人傅鷹的成就及事跡;在講解化學反應速率和化學平衡,可以介紹屠呦呦和青蒿素聯合療法,屠呦呦在研究過程中總是失敗,后來正是受了東晉葛洪的《肘后備急方》的啟發,才最終提取成功,獲得諾獎,并未為世界公共衛生事業做出了卓越的貢獻等。這些化學史會引發學生的民族自豪感,幫助學生建立文化自信,知道近代中國的科技雖然落后,但中國人和中國文化在人類科技的進步中并不是默默無聞,無所成就的,從而引導學生對中國傳統文化的認同與尊重。

在教學過程中,還可以適時引導學生思考:為什么古代中國文明在獲取自然知識并應用于人類活動時,要遠遠超過西方,但近代科學的發展卻落后于西方?通過思考,引導學生認識到,目前,我們國家的科技雖然有了長足的進步,但與發達國家相比,還有很大的差距。因此,做為國家棟梁的青年學子,應該具有使命擔當,努力學習,敢于奮斗,為中華民族的偉大復興而努力。

結語

我國著名化學教育家戴安邦教授曾說過“全面的化學教學要求既傳授化學知識和技術,更訓練科學方法和思維,還培養科學精神和品德。”由此可見,德育教育在化學教育教學中一直處于重要地位。在“化學基礎知識”后期教學過程中,我們將繼續深入挖掘課程的德育教育元素,提高授課教師的思想政治水平,提升教師的德育教學組織能力,充分利用課堂教學主渠道,把立德樹人理念有機融入教學和改革中,寓價值觀引導于知識傳授和能力培養中,幫助學生塑造正確的世界觀、人生觀和價值觀。