近十年核刊自我分化的文獻分析*

陳 顥 李稚琳

(蘇州衛生職業技術學院,江蘇 蘇州 215009)

自我分化是Bowen家庭治療理論的基礎,指的是個體分辨情緒(emotion)和思維(intellect)的程度,是個體對重要他人的依戀和尋求獨立之間平衡的能力,體現了個體情緒依戀與獨立自主的程度。相關研究顯示,自我分化與心理功能、依戀關系、婚姻關系、人際關系、生活滿意度,及焦慮、抑郁等狀況均存在相關。從其文獻上進行研究分析,可以了解該領域已經探究的范疇和程度,并對未來的研究提供相關參考[1]。

通常意義的中文核心期刊,是被北京大學《中文核心期刊總覽》來源期刊收錄的期刊,即北大核心期刊,也稱為中文核心期刊。從1992年第一版至今,已更新至第八版2019年版。在2019年版,用“心理”一詞搜索核心期刊,有:1.心理發展與教育。2.心理學報進展。3.中國臨床心理學雜志。4.中國心理衛生雜志。5.心理科學進展。6.心理與行為研究。7.心理科學。8.心理學探新。在CNKI出版來源檢索中,如果屬于核心期刊,會有相關標識。本研究中對所查詢到的文章均核對了其期刊標識,確保我們的分析對象在“核心期刊”類別之中。

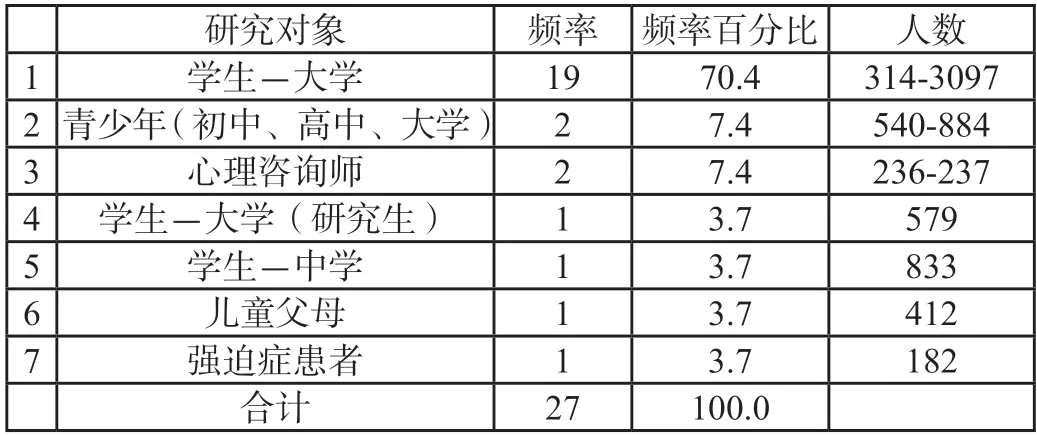

本研究以“篇名”為“自我分化”進行搜索,查詢到的論文共有136篇。加上論文發表時間,以“篇名”為“自我分化”以及“發表時間”從“2011.1.1”到“2020.6.30”兩個條件搜索,共有121篇文獻,占發表總數的88.2%。在上述兩條件之上,加上“發表期刊”為“核心期刊”并進行校核,共有27篇論文進入篩選(見表1)。因此,經過文獻立意搜索篩選后,從2011年至2020年6月,十年期間以“自我分化”為篇名的研究論文共有27篇。

表1 研究對象

一、文獻分析

1.研究對象

就研究對象而言,從高到低分別為:大學生(20),青少年(2),咨詢師(2),中學生(1),強迫癥患者(1),兒童父母(1)。研究對象因研究者的定義有所特指,如“兒童父母”指6~12歲的兒童父母;“中學生”在研究中是指選取的初一、初二和高一、高二的學生;青少年,其中一例是13~18歲的學生,另外是高中生和大學生。在研究人數上,量化研究的樣本在182~3097人,其中醫院患者最低(182),兩例針對咨詢師的研究人數分別是236和273;大學生的人數公布較廣,從314人到3097人,占70.4%。

2.研究方法

發表在核心期刊上的27篇論文,其中一篇為量化質性混合研究,其余均為量化研究。量化分析中使用的方法有,t檢驗、相關分析、方差分析、卡方檢驗、相關分析、因素分析、結構方程模型分析。

綜合考察使用到的方法,27項研究一般是以自我分化與某個變數的相關或其進一步的中介調節作用為研究方向,常見情況是采用Pearson相關(4例)考察自我分化與其他變量的相關性;采用一元/多重/多層/逐步線性回歸(11例)探討自我分化或其4個因子對因變量的預測作用,使用通徑分析(amos建模-Bootstrap3例、最大似然法3例、x平方法2例、spss-Process程序2例)檢驗自我分化在其他變量間的中介作用。除了相關分析、中介檢驗、質性訪談外,還有一例采用探索性因素分析和驗證性因素分析,對自我分化量表進行修訂。

3.研究內容

27個研究均含有量化研究,大多集中于自我分化與其他變量之間的相關或預測效應。研究內容涉及面豐富也分散,對此考慮按研究量表測量對象的性質進行分類,此項工作由五位心理學專業人員協同完成。27個研究中,有25個研究出現了與自我分化量表同時使用量表進行分析的情況,涉及量表37種,共計47次。

3.1 在關系中

使用量表探討與自我分化相關及調節作用的有:親子關系、同伴關系、戀愛關系等。如依戀關系上,劉春艷等使用“親密關系體驗問卷(ERC)”對大學生進行了調查,發現自我分化與回避及焦慮兩方面均呈負相關,這與Skowron等提出的自我分化良好的個體有利于形成安全型依戀一致。許學華等也發現,父子依戀、母子依戀和同伴依戀得分與自我分化得分呈正相關。薛瑩和楊蘊萍在醫院場域使用親密關系問卷和焦慮量表對強迫癥患者進行的研究發現,不安全依戀類型占多數,自我分化水平較低。

曹娟,安芹采用大學生自我分化量表和關系品質問卷進行Pearson相關分析,結果顯示自我分化與父子親密性、母子親密性、同伴親密性、戀愛親密性均顯著正相關。同類研究也表明:自我分化與父母教養方式的關懷、自主性維度顯著相關,與冷漠/拒絕及過度保護維度顯著負相關。親子三角關系不僅直接影響自我分化,還可以通過心理彈性的中介效應間接影響自我分化,預測效應有統計學意義。

父母沖突頻率越高、強度越大、解決情況越差,大學生的自我分化水平越低,戀愛沖突就越多,自我分化在父母沖突與戀愛沖突解決模式中均起完全中介作用。同伴關系在父子關系與自我分化關系中起調節作用,戀愛關系則在母子關系與自我分化關系中有調節作用。以上研究結論與Bowen、Skowron及相關研究結論一致。

3.2 與自我的狀態

研究探討自我分化與自我存在狀態相關的方面,如安全感、自尊、自我和諧、心理彈性、攻擊性、自我妨礙等。安全感與自我分化呈顯著正相關。自我分化對安全感具有顯著的正向預測作用。回歸分析發現,人際安全感在自我位置及情感斷絕對社交回避及苦惱兩總分的影響中有部分中介作用。在自尊方面,女生的自尊在 DSI 的自我位置因子與心理健康的關聯中發揮調節作用。在自我和諧方面,安芹等發現自我分化得分在自我和諧低分組、中間組和高分組逐步降低,差異顯著,DSI與自我和諧及其分量表均顯著相關。與自我和諧相關的概念是自我妨礙,宋廣文等發現,自我分化與自我妨礙具有中等程度的負相關,分化越高越不會使用自我妨礙這一消極保護策略。DSI-R的4個因子對攻擊性均有負向預測作用,在母子依戀與攻擊性行為間起部分中介作用,在同伴依戀與攻擊性行為間起完全中介作用。羅興偉等對3097名大學生的調查分析顯示:自殺意念與自我分化、社會支持及社會適應呈顯著負相關。以上研究表明:自我分化與自我和諧、安全感、自尊、正念、勝任力等因素呈正相關,與自我妨礙、攻擊性、自殺意念呈負相關。

3.3 與適應/健康的相關

該維度有關個人的適應力及健康與自我分化的關系。相關量表有適應、倦怠、焦慮、回避等。相關分析顯示,心理健康自評量表Scl-90各因子與自我分化水平呈負相關;分化高分組和低分組在軀體化、強迫、人際關系敏感、抑郁、焦慮、敵對性評分差異有統計學意義,高分組的心理及精神疾病知識正確率顯著高于低分組。自我分化與學習倦怠具有中等程度的負相關。自我分化對社交回避及苦惱總分具有顯著的負向預測作用。

自我分化對個體社會適應及職業狀態具有預測作用。自我分化與就業焦慮呈負相關;就業焦慮對自我分化和心理彈性的回歸效應顯著,自我分化具有完全中介效應。自我分化對職業延遲滿足也具有顯著正向預測影響。加上父母四種教養方式,自我分化在“父母教養方式的冷漠/拒絕維度和職業延遲滿足”以及“過度保護和職業延遲滿足”中存在中介作用,且存在城鄉差異。

3.4 大學生自我分化各類特點

27篇文獻中,有21篇與大學生相關,在以上三個部分中均有呈現。這些研究都認為大學生的自我分化水平越高,他們的情緒更穩定,人際關系更融洽,規劃能力更強,而自我分化水平越低,則越容易出現焦慮、抑郁等情緒問題,及人際關系問題。作為一個重要的研究群體,本段主要呈現大學生在性別、年級、是否獨子等方面的特點。

關于大學生自我分化水平是否存在性別差異,雖然以往的研究結論不盡一致,但近十年的研究中表明他們在某些方面存在明顯的性別差異。如劉春艷等研究顯示,男大學生在情緒反應、自我位置和與他人融合3個維度及總分高于女生,表明女大學生容易出現強烈的情緒反應,更易受到父母或其他人的影響。姚玉紅等也發現,男生心理健康得分及自我分化在與人融合、自我位置和情感反應性3個因子得分上高于女生,說明了男女大學生的自我分化水平在某些方面存在性別差異,女生更容易受他人影響。宋廣文的研究同樣支持了性別因素對大學生自我分化水平的影響。

在年級差異方面,劉春艷等發現,不同年級、不同專業的大學生在總分及4個維度得分上差異不顯著,說明年級對大學生的自我分化水平沒有太大的影響,與Skowron等的研究結果一致。而在初中、高中、大學不同學階間:高中生親子沖突得分顯著高于大學生,親子親密性和自我分化顯著低于大學生;高中生親子親密性與自我分化顯著負相關,親子沖突性與自我分化顯著正相關,大學生則相反。初中生和高中生相比,初中生與家庭的聯結感更強,對父母沖突更容易焦慮而卷入,高中生則因為學業壓力與父母的相處減少,與家庭的融合程度降低。初中生親子沖突顯著高于大學生。如果參考Bowen的理論,自我分化水平一般到了青春期就已建立起來,通常可以持續一生,除非有重大的生活事件或者有目的的努力才能改變。這可以解釋在初中、高中、大學期因學階不同的變化,及在大學期間的穩定性。

在大學生獨生子女方面的研究,對421名大學生進行測評分析,發現獨生子女大學生在自我分化量表總分及與人融合分量表得分顯著低于非獨生子女,特別是女性在自我分化量表總分及與人融合分量表上尤其突出。

以上研究表明,大學生在自我分化方面,存在性別、學階及獨生子女等方面的統計學差異。

二、結論與討論

1.以大學生為主的研究

以大學生為研究對象,在心理學研究中存在久已,國內外一致。因其取樣便捷在自我分化研究中也是如此,但也與自我分化的特點有關。根據Bowen的觀點以及后續的相關研究,自我分化是從兒童階段就開始而且不斷發生發展的一個過程,但到了成人初期變得越來越重要。大學階段正處于身心轉變,心理上想擺脫對父母或家庭的依賴,尋求自我認同和親密感,是自我分化發展的關鍵期。以青春期,特別是大學生為研究對象,具有重要的現實意義[2]。

自我分化也可能呈現其他的群體特點,故未來的研究能否擴大研究對象群體,如小學生、成人、老人、特定族群如職業女性、同志等,以探討不同群體自我分化的特點,使研究與實際生活狀態有更緊密的結合,提升研究的理論與實踐、針對及有效性。

2.研究方法的應用

研究方法上,從2011年使用的層級回歸,到2018年Process 宏程序、Amos進行中介模型分析及運用Bootstrap等方法檢驗中介效應的顯著性,在中介效應檢驗方法上有了更新。但同時也看到,同一團隊的工作中,還沒有出現過針對相同研究目標,使用不同的統計方法進行相互驗證的過程。在閱讀文獻并進行比較時,對某些研究團隊在數據可能相互利用的條件下,尚無對某些同一目標的研究方法在使用方面比較和深入探討。如果針對同一數據使用不同的處理方法,從結果中比較研究方法的特點,由可以深入分析某些變量的特征。此外,本研究中有一例質化研究,且在非核心期刊上,有自我分化案例分析的案例分析。這可能與發表期刊對心理研究的量化資料要求相關。不過,同時也應看到,有關心理咨詢、心理督導方面的質性研究論文,涉及扎根理論、敘事分析、內容分析、主題分析等,說明研究取向的拓展化和方法的多元化。

3.研究量表的驗證

本研究中使用的自我分化量表(BSI),均具備良好的信度與效度,只是在后續研究中沒有持續檢視量表的信效度。例如,量表修訂時,選取的對象及量表的項目分析是否僅考慮系數值和語義,是否有文化背景方面的考慮?誠如修訂者本人指出的,由于量表的修訂存在取樣及因子分析方面的偏頗,可能會影響其代表性、穩定性及可靠性。此外,考慮到中國近十年來社會及家庭結構、父母的養育觀念及方式發生了眾多變化,對量表及常模的修訂應該成為量化研究中需要考慮的問題[3]。

以上從自我分化的文獻分析到討論,可見自我分化在相關研究和實際應用中都具有其獨特價值。希望本研究提供的信息,能為該領域的今后的研究提供新的視角。