穴位貼敷聯合四君子湯合四逆散加減治療肝郁脾虛型失眠的臨床療效觀察*

喬赟 熊鳴峰 王利勤 朱瑞芳 王騰宇

(1江西中醫藥大學2020級碩士研究生 南昌 330006;2南昌大學第一附屬醫院治未病中心 江西南昌 330006;3中日友好醫院江西醫院 南昌 330006;4江西省南昌市洪都中醫院 南昌 330006;5江西中醫藥大學2021級碩士研究生 南昌 330006)

在經濟高速發展的當代社會,科技發展使得人們的生活水平顯著提升,隨之而來的便是工作壓力以及日常生活壓力的增加。據統計學結果顯示,近年來各種疾病的發病率日益升高,精神類疾病占據較大比重,失眠是其中最常見的疾病之一。在一項對成年人失眠情況的研究報道中發現,成年人失眠患病率高達14.5%,女性占18.1%,男性占10.3%,女性明顯高于男性,同時發現失眠患病率會隨著年齡的增長而增加,而65歲及以上年齡時患病率高達23.3%[1]。在針對失眠發病率和影響因素的一項國際調查中發現有11.3%的人被診斷為失眠,這意味著失眠問題已被世界矚目,發展為全球性問題,為提高人們的生活質量及身體健康,改善、治療失眠刻不容緩[2]。失眠是一種常見睡眠障礙性疾病,雖有著正常的睡眠環境和睡眠時機,但睡眠時間和睡眠質量未能達到正常需求,且影響第二天的社會活動。一般表現為入睡較困難、睡眠時間短、睡眠深度不足以及多夢易醒等,是神經科第二大疾病,僅次于頭痛。嚴重失眠會誘發一系列精神及心腦血管類疾病,有研究表明長期失眠是引發多種腫瘤最主要的危險因素之一[3]。引起失眠的主要病因有心理因素如緊張、焦慮、抑郁等不良情緒等;生理因素如年齡、性別、體質等;藥物因素如長期服用抗高血壓藥、抗抑郁藥、抗心律失常藥等;生活行為因素如喝濃茶、咖啡、吸煙、飲酒等;這些致病因素會導致體內下丘腦-垂體-腎上腺軸、多巴胺、5-羥色胺等中樞神經遞質因子和褪黑素、前列腺素D2等激素調節因子發生紊亂,引起失眠[4]。現代醫學對失眠的治療主要包括心理、藥物以及物理治療,其中藥物治療見效快,因此臨床常以藥物治療改善癥狀為主,常用藥物主要有抗抑郁類、褪黑素受體激動藥以及苯二氮卓類等,其雖有療效但容易產生耐藥性,對人體會有一定的損害。中醫在《黃帝內經》中稱之為不寐,即“目不暝”,總體病機為陽盛陰衰、陰陽失交、陽不入陰,此外還包括營衛失調、臟腑失調、邪氣入侵等[5]。其主要病位在心,但與肝脾腎等臟腑密切相關,治療方面包括疏肝、健脾、滋腎、寧心。中醫針對失眠有湯劑、按摩、針刺、艾灸、穴位貼敷等治療方法[6~7]。與現代醫學藥物治療相比較,中醫治療在失眠方面發揮了顯著優勢,具有安全、簡便、有效、無副作用且經濟實用等特點。本研究采用穴位貼敷聯合四君子湯合四逆散加減治療肝郁脾虛型失眠,探究該方案對患者的臨床療效。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2020年9月至2021年2月南昌大學第一附屬醫院治未病中心收治的60例證屬肝郁脾虛型失眠患者,按照1:1隨機分為對照組和觀察組。對照組30例,男14例,女16例;年齡20~75歲,平均年齡(44.00±10.33)歲;病程2~8個月,平均病程(5.00±1.63)個月。觀察組30例,男12例,女18例;年齡20~75歲,平均年齡(46.67±12.80)歲;病程2~8個月,平均病程(4.90±1.64)個月。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準符合《中國失眠障礙診斷和治療指南》中的診斷標準[8],入睡困難、難以維持深睡眠,伴有日間功能損害如白天感覺疲倦或缺乏精力,并且伴有注意力、專注力或記憶力下降,以及情緒不穩定等表現。

1.2.2 中醫診斷標準符合《中醫內科學》[9]中不寐的診斷標準:睡眠差易醒,醒后不寐,連續3周以上,嚴重者徹夜不眠伴有頭昏、健忘、多夢、心悸,常有飲食不節、情志失常或勞倦病史。以及符合《中藥新藥臨床指導研究原則》[10]中肝郁脾虛型的辨證標準:主癥為失眠、睡眠質量差,伴有情緒不穩定或抑郁或煩躁,脘痞納呆食少,喜太息,乏力,舌質淡,舌體胖,苔白或膩,脈弦細等肝郁脾虛型證候。

1.3 納入標準符合《中國失眠障礙診斷和治療指南》中失眠的相關診斷標準;符合《中醫內科學》以及《中藥新藥臨床指導研究原則》中肝郁脾虛型不寐的診斷標準。

1.4排除標準 合并嚴重心肝腎臟器功能衰竭性疾病者;合并嚴重精神及心理障礙者;合并嚴重內科疾病、惡性腫瘤、正接受放化療、感染或外傷者;長期服用鎮靜類藥物或精神活性藥物者;對本研究配合依從性差,不能按時服藥和穴位貼敷者;有皮膚性疾病或中藥外用皮膚過敏者;哺乳期或妊娠期婦女。

1.5 治療方法 對照組給予四君子湯合四逆散加減治療。方藥組成:當歸8 g,黃芪20 g,郁金10 g,雞內金30 g,赤芍12 g,白芍30 g,太子參18 g,茯苓20 g,石韋30 g,白茅根30 g,金錢草30 g,海螵蛸18 g,砂仁3 g等,14劑,水煎口服,1劑/d,早晚兩次分服。煎煮方法:煎煮前需用冷水或溫水浸泡20~30 min,加水量宜超過中藥飲片液面2 cm;大火煮沸,然后小火慢煎30 min;煎煮兩次,合并藥液,早晚各1次。煎煮注意:煎煮前不宜清洗,避免藥材成分流失;盡量使用砂鍋、陶鍋,忌用鐵鍋、鋁鍋以免發生化學反應。觀察組在對照組基礎上加用穴位貼敷治療。貼敷藥物組成:茯神10 g,白術10 g,陳皮10 g,半夏12 g,山楂15 g,黨參15 g,當歸8 g,夜交藤10 g;制作方法:將上述藥物研磨粉碎,加醋調成糊狀,加至專用的穴位貼敷膠貼中以備用。貼敷穴位:內關、安眠、太沖、天樞、合谷、三陰交。注意事項:貼敷時間為6~8 h;貼敷過程中出現膠布脫落應及時更換;出現皮膚微紅為正常現象;穴位貼敷部位應交替使用,不宜連續貼敷;貼敷結束后避免受風寒。兩組均治療一個療程,每個療程4周,之后觀察療效。

1.6 觀察指標 (1)臨床療效:將臨床療效分為3個等級,顯效、有效和無效。顯效:治療后自覺失眠癥狀得到明顯改善且每晚臥床即可入睡,睡眠時間≥6 h;有效:治療后自覺失眠癥狀改善不明顯,每晚臥床后30~60 min方可入睡,睡眠時間為5~6 h;無效:治療后失眠癥狀沒有得到改善或較前加劇,徹夜不眠。總有效率=顯效率+有效率。(2)匹茲堡睡眠質量評定:匹茲堡睡眠質量指數(PSOI)評分量表用于評定受試者近1個月的睡眠質量,由7個項目組成,每項計3分,總計21分,評分越高睡眠質量越差。分4個等級,較佳:0~5分;還行6~10分;一般:11~15分;很差:16~21分。(3)中醫證候積分評定:根據肝郁脾虛型失眠中醫癥狀分級量化評價標準評判,包括夜寐不安、神昏、腹脹、脅痛、黃疸、腹瀉(便溏)、便秘、納呆、惡心嘔吐、汗癥、水腫等癥狀,分為4個等級:正常、輕度、中度、重度,分別計0、1、2、3分,總分33分;等級越高分數越高,癥狀越嚴重。

1.7 統計學方法 采用SPSS24.0統計學軟件分析處理數據。計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用%表示,采用χ2檢驗,檢驗水準α=0.05。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

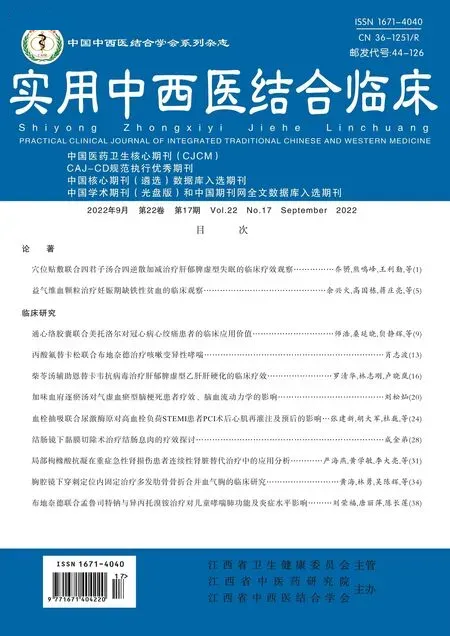

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

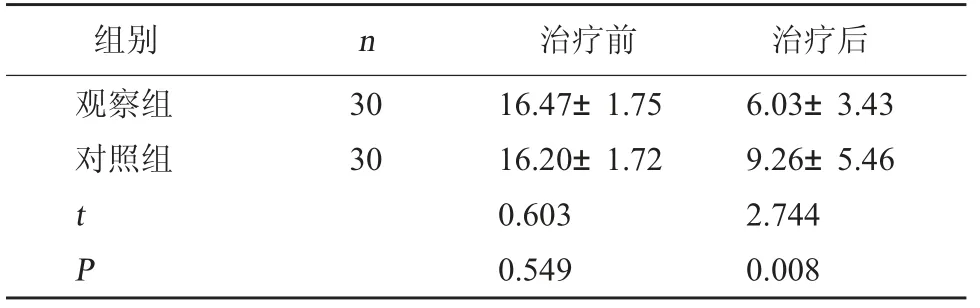

2.2 兩組治療前后PSQI評分比較 治療后,兩組PSQI評分均較治療前降低,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后PSQI評分比較(分,±s)

表2 兩組治療前后PSQI評分比較(分,±s)

組別 n 治療前 治療后觀察組對照組30 30 t P 16.47±1.75 16.20±1.72 0.603 0.549 6.03±3.43 9.26±5.46 2.744 0.008

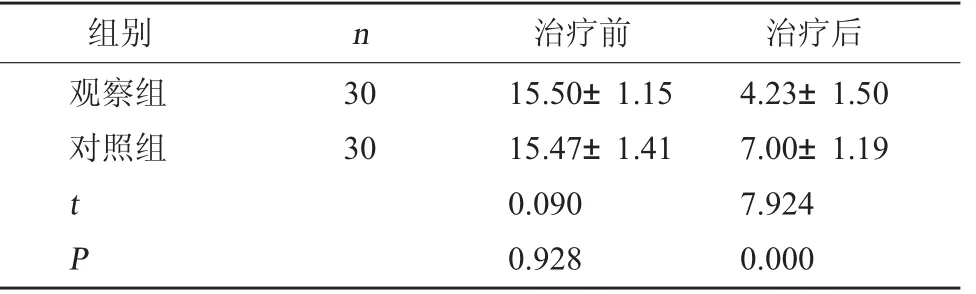

2.3 兩組治療前后中醫證候積分比較 治療后,兩組中醫證候積分均較治療前降低,且觀察組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

表3 兩組治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

組別 n 治療前 治療后觀察組對照組30 30 t P 15.50±1.15 15.47±1.41 0.090 0.928 4.23±1.50 7.00±1.19 7.924 0.000

3 討論

失眠關鍵病位在心,與肝脾等臟腑密切相關。心舍脈,脈舍神,為五臟六腑之大主,總領精神情志、思維活動,與睡眠聯系緊密。與失眠關系最密切的臟腑為肝、脾。根據五行生克順序,肝病影響到心所致的失眠為母病及子。肝藏血,血舍魂,當肝藏血功能正常,魂有所歸,睡眠就會正常;此外肝還是人體最主要的新陳代謝器官,所以疏肝可加強其代謝功能,以防血脂、血糖、尿酸等沉積于血液中,影響睡眠。若脾病影響到心即子病及母。脾為氣血生化之源,可生血統血,調血是治療失眠過程中最主要的環節,血液來源充足、運行正常后機體才能達到陰平陽密的健康狀態。所以根據虛則補其母、實則瀉其子的原則,治療失眠最關鍵在于疏肝健脾,肝氣郁滯則疏肝行氣,脾氣不足則健脾益氣生血[11]。本研究以四君子湯合四逆散為原則進行加減化裁,四君子湯是治療脾胃氣虛的基本組方,四逆散是疏肝行氣基本方,二方合用共奏健脾疏肝之效,以調失眠。失眠與氣血不平衡密不可分,因此用當歸補血,黃芪補氣,黃芪量大于當歸,取當歸補血湯補氣生血原理,二藥合用以生后天氣血。砂仁等健脾化濕行氣,可推動藥力入脾經,脾氣以升為健可帶動氣血上榮腦竅,改善腦動脈供血不足,清陽上升則失眠可愈,補氣藥配伍行氣藥實現通補的作用。郁金一則性涼走膽經,可清瀉肝膽所郁之火,二則可直接作用于心臟,有清瀉心火的作用;金錢草清熱解毒專走膽經,引藥力歸膽囊,清膽囊所積之火,為本方中引經藥。肝失疏泄會造成膽汁流通不暢,日久郁而化火擾動心神,引起失眠。肝郁化火實際上就是指肝解毒功能差和膽汁流通不暢導致代謝產物的堆積,有研究表明,膽汁酸在疏肝解郁治療失眠的過程中可起到信使的作用,作為治療失眠的基礎物質之一[12],因此疏肝利膽法也是治療失眠的一種常用方法。雞內金、石韋、白茅根等皆有通利的特性,作用下焦,可引熱下行,將肝膽之火從小便分消出去。膽汁流通不暢反流入胃,刺激胃黏膜分泌胃酸造成胃竇潰瘍糜爛,胃不和則臥不安,因此加海螵蛸制酸止痛,處理胃酸,消除炎癥因子調理睡眠,現代醫學也表明海螵蛸有消炎作用,對黏膜有較好的保護作用[13]。赤芍清肝熱,白芍養肝陰,肝是體陰用陽之臟,補瀉同時施以調肝疏泄加強肝解毒功能。全方疏肝行氣、健脾益氣、養血安神根據母子相生原則調理心神,共奏除煩安神之功。

穴位貼敷主要是通過刺激體表穴位,將能量通過“穴位-經脈-臟腑”通路傳至相應臟腑,是一種常見的中醫治療方法。經絡系統由經脈、絡脈、連屬部分組成,穴位是經脈的節點,通過穴位貼敷可加強體內各臟腑以及體內與體表的聯系。經脈系統就像是信號通路一樣,將人體各個部分關聯起來,是組成人體不可缺失的一部分,是全身氣血運行的通路,經絡的生理功能稱為“經氣”,穴位貼敷可強化經氣的功能,加速經氣運行。《靈樞·海論》指出:“夫十二經脈者,內屬于腑臟,外絡于肢節。”在經絡系統的聯絡溝通作用下,人體的五臟六腑、四肢百骸、五官九竅、皮肉筋骨等組織器官保持著相對的協調與統一,完成正常的生理活動。現代醫學研究已經證實經絡的存在性,有報道認為經絡是細胞群、體液、組織液之間交換能量的通路,并且形成低電阻、神經信息和生物電信號的網絡叢群。穴位貼敷治療疾病主要通過經絡運行來實現,在治療失眠過程中起到引藥入經加強療效的作用,在所選經脈上精準定位選穴,再通過穴位傳感將能量傳至經脈,經脈再傳至臟腑,達到治療失眠的最佳效果[14]。此外,穴位貼敷通過經絡刺激相應臟腑,在內服中藥湯劑后,可助藥力走向對應臟腑,提升藥物歸經的效果。貼敷藥物主要包括茯神、白術、陳皮、半夏、山楂、黨參、當歸、夜交藤,主要功效有健脾益氣、養心安神。根據肝郁脾虛型不寐病位特點,主要在手少陰心經、手厥陰心包經、足太陰脾經、足厥陰肝經上選穴。內關:為手厥陰心包經腧穴,理氣作用較強,穴位貼敷可引藥力入心包以調理心氣、疏導氣血,具有安神助眠作用;同時內關又是本經絡穴,可加強內在表里臟腑的聯系,聯絡于手少陽三焦經,可治療中焦脾胃病癥;此外內關為八脈交會穴,通陰維,陰維會期門(肝之募穴),故內關可平肝疏肝。因此對于肝郁脾虛型不寐內關為一要穴。太沖:為足厥陰肝經腧穴,擅長通行肝氣、調節郁滯,穴位貼敷引藥力入肝以養血助睡眠,具有疏肝解郁、行氣止痛、平肝熄風、降逆止嘔的作用[15]。心主血脈、脾主運化都依賴于肝之疏泄功能,肝疏泄正常,則氣血流動正常,脾胃運化不滯;此外太沖也是本經原穴,為原氣所居之處,也體現了太沖在疏肝理氣方面的重要性。天樞:為足陽明胃經腧穴,具有調氣和中、健脾益氣作用[16]。一則天樞為手陽明大腸經的募穴可治療針對脾失運化所形成的積滯類疾病,幫助脾胃運化;二則陽明為多氣多血之經,天樞可助脾胃生化氣血,氣血充盈則脈道通利,肝可藏血養魂,心可藏脈舍神,不寐可愈。三陰交:為足太陰脾經腧穴,與足厥陰肝經、足少陰腎經相交,肝脾腎同調,具有養陰養血、柔肝健脾滋腎的功效[17];合谷:為四總穴之一,治頭面部疾病,穴位貼敷可引藥力上行入腦安神;安眠:為經外奇穴,具有安神助眠的作用,主治心神類疾病包括失眠、頭痛、眩暈、心悸、癲狂等,配合使用可以改善睡眠質量,延長睡眠時間。綜上所述,觀察組治療總有效率高于對照組,PSOI以及失眠肝郁脾虛證中醫證候積分也優于對照組,這提示相比于單純應用四君子湯合四逆散加減,穴位貼敷聯合四君子湯合四逆散加減治療肝郁脾虛型失眠治療肝郁脾虛型失眠臨床療效更好,值得臨床應用推廣。