伢兒同伴團:建構兒童友好生態圈的新載體研究

文/方飛飛 黃正楠 浙江省杭州市濱江區浦沿幼兒園

2022年,浙江省杭州市正式啟動兒童友好型城市創建,明確提出了創建兒童友好城市的建設目標和重點任務,即到2025年,杭州構將建形成適應兒童健康成長、全面發展的政策友好、空間友好、服務友好、權利友好、環境友好五大發展體系。基于杭州兒童友好型城市建設目標,我園秉承省代會提出的“為兒童創建、請兒童參與、讓兒童受益”友好理念,不斷創新“入園焦慮”緩解載體,為幼兒打造溫馨、安全、友好的園所環境。

學年伊始,小班幼兒陷入分離與規范的雙重沖突,中、大班幼兒則面臨更多成長課題探究。在中、大班成長主題如“我是哥哥姐姐”“我長大了”等主題實踐過程中,發現主題活動的實施存在以下問題:(1)成長話題抽象空泛;(2)責任感與價值感體驗不強;(3)社會活動真實性缺失,操作性不強等。“伢兒同伴團”是指通過“模擬同胞”實現幼兒與幼兒關系的雙向互動的載體,幫助幼兒獲得與同胞學習、生活的經驗。邀請中、大班幼兒參與小班幼兒的適應過程,這既為中、大班幼兒提供真實的責任感和價值感體驗,又能幫助小班幼兒更快地適應幼兒園生活,豐富同胞經驗,從而構建讓全園兒童擁有安全感、參與感的雙邊兒童友好生態圈,真正突出兒童的主體性,營造兒童友好及參與環境。

一、“伢兒同伴團”的樣態創建

由國家發展改革委等部門聯合印發的《關于推進兒童友好城市建設的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)提出,兒童友好就是不斷為兒童成長提供適宜的條件、環境和服務,以切實保障兒童的生存權、發展權、受保護和參與權。“伢兒同伴團”從活動時間、人員選擇、評價方式及保障機制四個維度進行載體設計(見圖1),在這個載體設計中,始終體現兒童主體原則,通過兒童自主決策、自主參與、自主評價等真正實現“為兒童創建、請兒童參與、讓兒童受益”的友好理念,突出保障兒童的“參與權”。

圖1 “伢兒同伴團”新載體設計

(一)內容時段基于情緒和服務需求

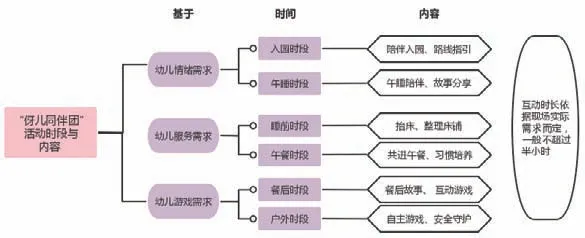

“伢兒同伴團”活動時間不固定,是以小班幼兒情緒需求、服務需求、游戲需求為主要依據,確定入園時段、午餐時段、睡前時段為“同伴團”主要活動時間,其他游戲時段為按需選擇時段(見圖2)。

圖2 “伢兒同伴團”活動時段與內容

“伢兒同伴團”意圖通過入園接待,陪伴小班幼兒入園,進行路線指引,緩解分離焦慮;通過抬床、整理床鋪等生活照顧,樹立規范榜樣,提升幼兒自理能力;依靠游戲互動,讓幼兒獲得交往體驗,習得交往技巧。

(二)人員選擇遵循幼兒需求和意愿

“同伴團”不應該成為成人一廂情愿式的自我感動,為此,從“伢兒同伴團”人員招募到志愿者活動內容都基于幼兒自主自愿的原則。大班教師會通過圓桌談話、思維導圖等方式,了解大班幼兒意愿,請幼兒自行制訂參與“同伴團”的服務時間、服務內容。同時,小班教師會及時咨詢小班幼兒意見,如“你想請哥哥姐姐帶你進去嗎”“你想請誰帶你進去”等,從而真實反饋幼兒需求,確保幼兒的參與權和選擇權。

(三)服務反饋采用多方他評與自評

幼兒參與服務之后,幼兒園會通過班級團體討論、被服務幼兒反饋、全園表揚、公眾號宣傳等方式進行及時他評,也會通過思維導圖、經驗分享等方式進行有效自評,從而幫助幼兒實現行動到價值感的轉化,助推幼兒總結經驗。

(四)保障機制依托教師與園所共建

在“伢兒同伴團”實踐中,教師和園所角色重新定位,退居幕后,是觀察者、引導者及安全保障者。

為了保障“伢兒同伴團”的有效實施,幼兒園從兩條線出發共建。一條線是班級教師,中、大班教師統計想要參與“伢兒同伴團”的幼兒人數,并引導幼兒做好任務認領和計劃;觀察幼兒在實踐中的問題并梳理討論;小班教師觀察記錄幼兒需要、發布任務及服務反饋。另一條線為園所的行政值周教師,職責在于保障每天晨間接待同胞團的秩序、安全及活動記錄;確保“同伴團”實現需求、意愿、行動、反饋的活動閉環,保證幼兒參與感、價值感及安全感獲得(見圖3)。

圖3 “伢兒同伴團”保障機制

二、“伢兒同伴團”新載體的實踐

(一)志愿計劃,做好參與性準備

作為“伢兒同伴團”提供幫助的一方,中、大班幼兒需要初步明確“伢兒同伴團”的目的和要求,并積累班級路線、主動交往、安撫新生的經驗和技能。這時候,可以通過主題“我升中班了”“我是哥哥姐姐”等,引導幼兒發現自身的變化,發掘自身能力,激發幼兒作為哥哥姐姐的自豪感及主人翁意識。再通過集體活動、圓桌探討等與幼兒商量,如“弟弟妹妹剛剛上幼兒園,他們需要幫助,你們可以幫助他們什么”“怎么找到弟弟妹妹的班級”“除了帶弟弟妹妹回班級,還可以為他們做什么”等問題,幫助幼兒厘清活動內容和活動經驗。

通過討論以后,請幼兒以個人或者小組的形式制訂“同伴團”計劃書,自行選擇想要參與幫助的項目和具體內容、時間等。在實踐過程中,教師發現中、大班幼兒對小班班級路線認識存在困難,于是組織專門的活動幫助他們提前做好認識,做好心理上和物質上的準備工作。

(二)按需幫忙,緩解個體化焦慮

1. 晨間接待提供情感慰藉和路線引領。

小班幼兒入園階段是情緒變化最激烈的時段,這個時候他們需要父母、教師及熟悉的人給予的安全感。但由于疫情影響,家長不能入園接送,教師人手不足,而同為幼兒的“哥哥姐姐”仿佛自帶魔力,能夠給予小班幼兒莫大的勇氣和安全感。鑒于此,根據大班幼兒報名情況,每天晨間安排10名“同伴團”志愿者在門口接送小班幼兒。他們接過小班新生小手的那一刻并開啟了安全送達的使命。

案例1:不可以放開我的手哦

在實行“伢兒同伴團”的兩個月里,各班幼兒踴躍報名,由于供大于求,哥哥姐姐機會也只能輪流幫忙。但是有的幼兒為了爭取這個機會,會早早到園。大二班的鋒鋒就是其中一員,他已經堅持了一個星期參與晨間志愿活動。一名在班級令老師頭大的孩子,在接送弟弟妹妹這件事上表現出了強大的責任心和毅力。每每晨間入園期間,當一個小班幼兒主動走到志愿團面前等待時,鋒鋒快速出擊,詢問道:“你是哪個班級的?”“小五班。”“我帶你進去,你不可以放開我的手哦!”鋒鋒的指引和陪伴讓弟弟妹妹獲得強大的安全感和熟悉感。

2. 游戲互動提供模仿參照與危險預警。

馬斯洛的需要層次理論指出,如果生理需要和安全需要都很好地得到了滿足,愛、感情和歸屬的需要就會產生。除了晨間接待,“伢兒同伴團”更深入地實現與弟弟妹妹的互動。在班級建設過程中,利用幼兒“愛模仿”的天性,發揮幼兒群體的積極作用。通過討論,大班幼兒通過“餐前游戲互動”“戶外共同游戲”等方式,實現與小班幼兒的游戲互動,為他們提供游戲交往、游戲操作、游戲規則的模仿參照,幫助新生更快地融入集體。

此外,《指導意見》指出要保障兒童的成長空間友好,提出公共場所要按照兒童需要進行適兒化改造,公共設施和標識、標牌應更加適合兒童。幼兒園的戶外場地或大型器械存在很多潛在的危險,張貼或者設置安全標志是十分必要的。“那么有什么辦法提示不認識文字或識字不多的幼兒注意在戶外場地或器械的安全事項呢?”“伢兒同伴團”提出這一問題,并一起制訂了專屬的安全標志和提醒,為新生幼兒提供危險預警,實現空間的友好。

3. 生活環節提供榜樣規范和環境布置。

真正被幼兒接納和喜歡的幼兒園班級環境應是延續了“家”的溫馨,能夠讓幼兒感受到歸屬和愛的地方。除了班級教師在營造之外,“伢兒同伴團”也在積極發揮著作用,在餐前、用餐等環節,榜樣的作用加上幼兒愛模仿的特點,讓小班幼兒在與同伴的互相接觸、互相觀摩中提升自我服務技能。每天“伢兒同伴團”會為小班弟弟妹妹抬床、整理床鋪、分享睡前小故事等。入園不到一個月,小班幼兒已經出現了自發抬床的行動。小班幼兒在這樣日復一日的幫助中感受到自理力量在增強,逐步產生自我服務的愿望。

4. “兄妹”時光實現梯度陪伴。

除了“模擬同胞”之外,幼兒園也存在一些真實同胞,兄妹之間有強烈的情感鏈接,小班幼兒常常需要哥哥姐姐在午睡等時段進行陪伴。這個時候,幼兒園會根據幼兒需要和意愿,提供兄妹時光陪伴,幫助小班幼兒減輕焦慮,提高安全感。

(三)及時回顧,內化真實性體驗

“伢兒同伴團”的志愿之旅并不是一帆風順的,中、大班幼兒常常遇到意料之外的問題,他們的真實情感需要聆聽,這也是真正保障幼兒參與權的重要一環。“弟弟妹妹一直哭,不肯說話,我不知道該怎么辦?”“有時候要接送的弟弟妹妹太多了,我有一點點累。”

也有一些是對成長、對行動價值的真實體驗。“我接了妹妹,她是小四班的,我把她送到班級,她謝了我,他們老師也謝了我。”“我感覺自己更有力量了。”“我和弟弟妹妹手拉手進教室,太開心了。這是愛的力量!”這樣的體驗,通過分享、記錄、回顧、表達等方式內化為幼兒生命體驗的一部分,讓他們實現對“成長”的真實理解。

圖4 幼兒對“伢兒同伴團”的情感體驗

(四)信息流通,實現生態型反饋

“伢兒同伴團”不是單向的付出,及時有效的外部評價,有助于更好地推動價值的形成和活動的不斷優化。基于“兒童主體”“多維評價”原則,園所打通了“幼兒”“教師”“家長”等多維評價通道。

1. 感謝漂流瓶,新生情感的主體回應。

作為“伢兒同伴團”的主要服務對象,小班新生是如何感知和感受這些互動的呢?“今天是一個大哥哥送我進來的。”“大姐姐幫我拿棉被了。”“謝謝哥哥姐姐幫我們抬床。”除了語言上的感謝,還借助“有趣的瓶瓶罐罐”主題,特別打造“感謝漂流瓶”這一趣味形式,拓寬小班幼兒的表達路徑。小班幼兒將自己對哥哥姐姐的感謝利用畫畫的形式表達出來,并將這些美好的感謝通過“漂流瓶”傳遞到哥哥姐姐手中,這樣充滿儀式感的活動讓情緒真實地流動起來,真正保障幼兒的參與權和主體性。

2. 微信公眾號,互助精神的樣態宣傳。

“伢兒同伴團”得到了家長的認可,他們放心地將孩子交給中、大班幼兒是對他們能力莫大的肯定。幼兒園公眾號每學年都會推送“伢兒同伴團”的活動事跡,通過這樣的方式,宣傳這一有意義的活動樣態,發揮幼兒的“主動權”“參與權”,最終讓雙邊幼兒都受益,以此讓中、大班幼兒獲得更多維的反饋及肯定。

三、“伢兒同伴團”新載體的研究成效

1. 緩解幼兒入園焦慮,實現高效適應。

“伢兒同伴團”旨在幫助小班幼兒緩解入園焦慮,為他們提供友好、安全、充滿愛的園所環境。在開展此項目的幾年中,小班幼兒焦慮的人數不斷降低,焦慮時間不斷縮短。2021學年,大部分幼兒3周內能夠完成入園適應;2022學年,大部分幼兒2周內完成入園適應,3周后只有全年段只有3個幼兒處在輕微的分離焦慮之中,其中有教師的辛勤付出,也有“伢兒同伴團”的助推作用。

2. 獲得真實責任體驗,促進成人準備。

大小幼兒在自然的生活情境和真實的問題中交往互動、相互促進。一方面,小班幼兒在交往中感受到哥哥姐姐的關愛和環境的友好,同時他們通過觀察并模仿中、大班幼兒的行為,促進了認知、情感和技能的發展。另一方面,哥哥姐姐也通過這樣的活動,獲得了真實的責任體驗,肯定了自身的能力和價值,促進了能力和社會性品質的發展。

案例2:你去找個哥哥姐姐帶你進去

新生入園的第一周,相較于值周教師和“伢兒同伴團”,家長們似乎更信賴班級教師。他們總是抱著孩子在門口等待班級老師說:“沒事,我等我們老師出來。”小志愿者“生意”慘淡,他們灰心地說道:“怎么都沒有弟弟妹妹需要我們?”而這一狀態在第二周得到了改變,有家長開始在門口對自己的孩子說:“等會兒你去找個哥哥姐姐帶你進去。”“你看哥哥多厲害,讓他帶你進去吧。”更有一些家長,在門口夸贊小志愿者們:“哎喲,大班的哥哥姐姐真是能干呀。”再到后面,弟弟妹妹會主動走到志愿者面前要求帶領。常常聽到小志愿者們的對話:“你今天帶了幾個?”“3個。”“我帶了5個了!”

這樣的活動在一定程度上確保了幼兒的“發展權”與“參與權”。他們不再是幼兒園新生接納的旁觀者,他們真實地參與到幼兒園新生適應的環節中,實現了園內各年段幼兒的情感互動和流通。在實踐中,有一個大班的幼兒發出感嘆:“弟弟妹妹什么時候才能自己走進去呢?我們上小學了誰來帶他們呢?”小小的責任感在他內心萌芽。此外,“伢兒同伴團”的行為,也在一定程度上緩解了家長的焦慮。

3. 實現四方情感流動,形成兒童友好新樣態。

“伢兒同伴團”這一新樣態的實踐,探索出了保障幼兒參與權、發展權的有效途徑,實現了幼兒權利保障;同樣,通過這一樣態實踐,抓住了“新生入園”這一契機,將大小幼兒、新老家長、各班教師緊密且融洽地粘合在一起,為幼兒提供了一個友好的成長空間和發展環境。“伢兒同伴團”這一從活動時間、人員選擇、評價方式及保障機制四個維度進行的載體設計,是一個值得推廣且具有強烈可操作性的兒童友好新樣態。