二輪延包政策下農地調整的困境及優化探析

孫國斌,吳伊璇

(貴州大學經濟學院 貴州,貴陽 550025)

1 問題的提出

中國在幾千年社會發展過程中,基于農業生產形態與農業文明而形成了“占地而生”的社會形態,講究“一方水土養一方人”,以土地為生的農民,擁有土地是常態,缺失土地是變態。由于過往部分政策實施過程中落實不到位或是執行偏差而導致當下失地少地農民數量驟增,面對現實情況下生活在城市的農村戶籍家庭人少地多,而屬于村集體成員的年輕人已經無地可分的現實,加上部分村莊已經對失地少地的農戶進行土地補償的承諾,二輪延包農地調整陷入了復雜的現實困境。從農地調整政策實施情況來看,二輪承包到期后農地調整的確壓力很大[1]。綜上來看,農地調整的困境破解對完美整合出鄉村振興戰略要求下村莊土地的最優分配具有重大意義,這也是對土地長久收益、規模化發展、科學化經營提供一個楔口。

2 現有研究成果及意義

目前對農地調整的研究主要涵蓋三個方面,分別為農地調整的時代合理性、現實利弊性、利益復雜性。現有研究對未來二輪延包政策下農地調整具有較大的參考和啟發。

第一,時代合理性。在2010~2012年對中國東、中、西部26省的抽樣調查發現農地調整的比例高達45%以上[2],同時研究發現二輪承包之后仍有32.8%的村進行過農地調整[3],并且大部分省市的農地調整發生率都在40%左右[4]。另外由于土地流轉的規模一直滯后于勞動力的轉移速率[5],處于初期發展的土地流轉尚無法替代農地調整的作用。

第二,現實利弊性。關于農地調整的弊端研究上,有學者認為農地調整干擾了地權的穩定,降低了農戶的投資意愿,大大損害了農業生產率[6]。也有研究指出頻繁的農地調整減少了土地流轉收益,增加了交易成本,影響了租賃土地的利用效率[7],對村莊公共物品和服務的供給效率將會受到嚴重影響[8]。政治關聯農戶在農地調整中具有土地分配的“比較優勢”,他們在農地調整中獲得的承包地和人均占有的承包地更多[9],該群體的參與極有可能導致矛盾和糾紛。在農地調整優勢研究上,農地調整可以部分拉平土地的邊際產出差異,減緩效率損失的惡化趨勢[10],改進農業生產的靜態低效率[11]。國外研究發現,中國村莊大規模農地調整的發生概率每增加1%,農戶家庭勞動力非農轉移的可能性會下降2.1%[12],在潛移默化的情況下農地調整促進了勞動力的長期流動[13],發揮了失業保險的保障作用[10]。

第三,利益復雜性。研究指出由于農地調整導致的矛盾植根于人地關系、社會關系和治理關系,或者是多個層面的交織[14]。也有研究發現農地調整的限制不僅來自政策,也來自村莊內部的復雜矛盾[2]。農民對“不得調地”政策的態度可以視為在資源匱乏、政策約束和經濟不確定性較高背景下的利益最大化選擇問題或利益受損最小化選擇問題[15]。

通過上述文獻研究,說明了農地調整對農村發展的影響仍存在多種可能性,那么“雙刃劍”的農地調整如何在二輪延包中破解困境并更好的促進農村土地制度演化和鄉村發展呢?

3 農地調整困境

未來農地調整的問題首先在于其本身被法律政策限制。首先“不得調整”的法律規定則成為農地調整的最大阻力[16]。其次二輪延包下農地調整自身面臨“調”與“不調”的兩難選擇,調地有違“穩定土地承包經營權長久不變”的政策,不調地既干預村莊基層治理又陷入失地少地農民的公平倫理道德泥潭。

3.1 集體成員權身份模糊

集體成員權是農地調整的必備條件,土地的基本物品屬性在調整中展現無遺。二輪延包的調整會以“小調整”為主,被確認為農村集體成員的失地少地農民為主要成員,由于集體成員認定不屬于立法工作范圍,而是各省或各地區自行制定標準,目前集體成員權的獲得大多依靠的是非正式的村社共識,導致權利認定在我國眾多村莊尚存在差異和漏洞。

3.2 土地歷史矛盾積聚

當下城鎮化進程加快導致被征地后失地少地群眾增多,前兩輪土地承包已經累計45年,歷經了兩代人,農村形成了嚴重的人地矛盾。由于歷史各種矛盾的積聚,加上農地調整的矛盾可能是來自以往村民在日常生活、生產中形成的矛盾和糾紛[17],二輪延包政策下失地少地的農民勢必會對土地的歸屬產生新的沖擊,“寸土必爭”的局面將浮現。

3.3 調整缺乏依據

隨著農村鄉土共識的逐漸瓦解,農地調整依賴政策法律的程度越來越大,但是由于農地調整的法律政策性強,現實執行過程未知的盲區還有很多,基層難以精準把握的同時導致土地糾紛的發生,造成群眾的集體上訪,侵蝕著基層的有序治理和農村發展。

3.4 村集體干部的職責失位

從現實中來看,村集體干部們大多選自本村精英和能人,具備統籌協調和溝通村莊全部成員的能力,以鄉土情感為紐帶,也不可避免的摻雜個人感情在農地調整中,尤其是面對干部自身家族的發展和個人后續仕途問題上,加上無法有效對村干部的剩余控制權與處置權進行良好的規避,甚至出現了偏袒和違反規定的做法導致職責失位。

3.5 糾紛處理不當

在治理資源制約的客觀現實下,“以政治犧牲行政”的方式能夠迅速回應基層治理中的一些現實需求,但也帶來各種難以控制的意外后果,強化了目前基層土地治理上“和稀泥”、“維穩”等工作開展舊疾。二輪延包下,農地調整糾紛由于牽扯部門多,基層維穩工作增強,糾紛的結案時間可能跨度更長、執行阻力更大。

面對以上種種現實困境,我們寄希望于農村土地確權再次查漏補缺,同時完善對集體成員權的規范認定,政府主體和村干部自身也當有所思考和改進,農地調整過程中一旦出現問題使相對穩定的狀態被打破,可能產生一系列的并發后果。農地調整的缺位不僅僅導致土地資源配置進一步失衡,可能會進一步造成村莊基層治理的惡化,甚至使得農村生產力下降和村莊經濟發展遲緩,鄉村振興進入拖延期。具體見圖1。

4 農地調整的路徑優化

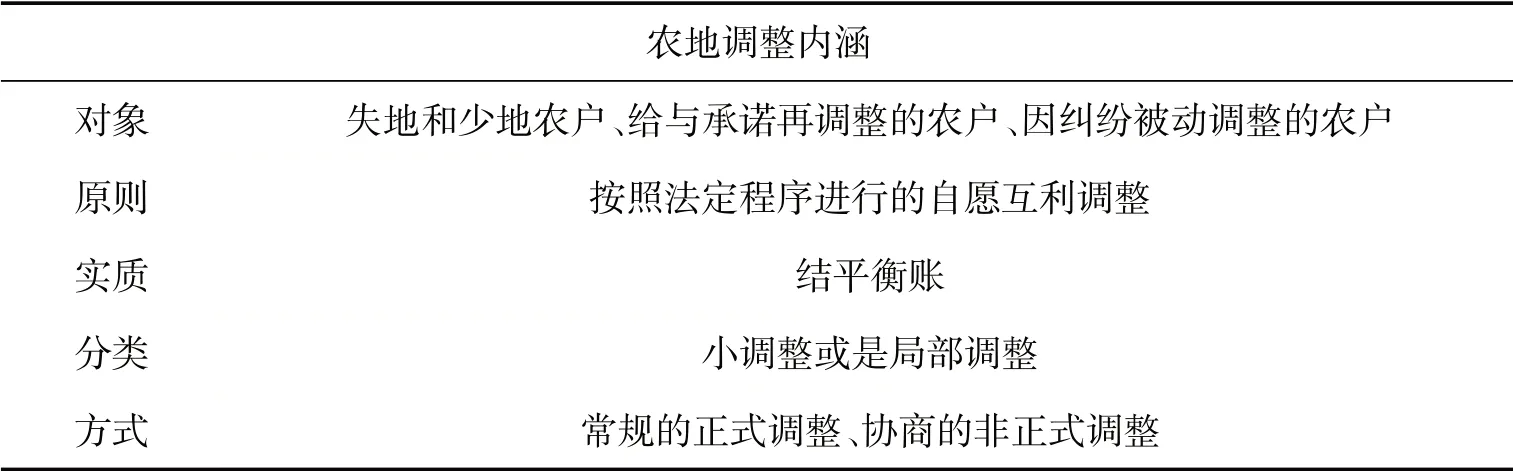

農地調整指因人地關系變化而對農戶承包經營權所做的調整,其目的是維護集體成員農地賦權的公平性[18]。二輪延包政策下農地調整應該認清土地的動態變化、增強村民的公平感以及維系土地利益格局,重點針對失地和少地農戶、給與承諾再調整的農戶、因糾紛被動調整的農戶三類群體,遵循自愿互利原則,按法定程序進行調整。主要依賴的方式:一是法律政策的延伸,屬于常規的正式調整,二是由農戶內部之間的私下分配和協商的非正式調整。兩種調整方式互相制衡和影響。二輪延包的農地調整也應是對人地關系、社會關系、治理關系“結平衡賬”的過程[14]。詳見表1。

表1 二輪延包下農地調整的新內涵

二輪延包政策下非正式地權界定的農地調整秩序需進行深化和明晰,以規則和制度將農地調整的比較優勢進一步發揮。需要明確的是未來農地調整的方向應不是自下而上的上報和討論,而是自上而下的計劃與布置,面對調整中可能發生的各種問題應該把握各個流程的主動權,在特殊情境下也應化被動為主動,才能下好這盤棋。我們也將從農地調整的前期分配、中期實施以及后期穩定三個階段探析可能發生的問題。

4.1 初期分配階段

二輪延包政策下首先要強化成員對農地調整的認同,并使成員精準掌握政策和文件要求。同時為使農地調整后仍能規模化和機械化發展,預先同農戶協商好調整后的土地為自耕還是流轉,進行區分調整,允許調整中團體內部分配,并確定調整的置換比例,確保土地能夠集中連片和長期穩定。對于符合預留機動地的農村在調整中適當預留機動地。對于失地少地的農民調整中可以按家庭人口、勞動力或二者兼而有之進行分配。其次調整中規避村規民俗的干擾,避免村莊內宗教勢力的加入影響正常的農地調整進程和方向,并重視非正式約束對調地進程的影響。最后要控制調整的交易成本。農地調整成本和時間過高就失去了其促進穩定的初衷,對于波動較大的調整要思之再思。

4.2 中期實施階段

在調整的中期階段要完成調整土地質量測算以及地塊與農戶的配對工作。嚴格避免調整后土地期限含糊、調整手續不規范、土地配置不均、家庭人數增減和分地面積之間協商有誤、新增失地少地群體等系列階段問題。在該階段下農地調整中可能會導致一方利益損失,通過行政補償制度和市場補償制度相結合的方式發揮作用,從而賦予失地人口失地替代性補償和新增人口未得地替代性補償。其次針對特殊群體也就是釘子戶,要做到特事特辦,充分認識二輪延包下農民分化和代際差異的客觀事實,關注到農戶切身利益和合法利益。最后在實施階段要防止村集體干部監管工作中腐敗和職權濫用問題,農地調整不免涉及村莊宗族和其他利益團體的利益,杜絕“調錯地”和“錯調地”的現象發生,使農地調整中土地權屬明晰的同時產權邊界更加清晰。

4.3 后期穩定階段

在調整的后期首先做好相關的農地調整的制度配套工作。包括完善的農村承包地的退出機制制度、村民自治制度和農地調整監管制度等,其次調整完成后,應及時準確的做好公示和備案留存工作,并且補發調整后土地的相關證書和資質,針對后期土地征用補償以及下一代的土地承包權繼承等問題做好防范。最后在調整后的變動處理環節,考慮到社會變遷下農民的農轉非、國家政策變遷、人口變動等問題,做好動態監測并及時出臺相關的標準舉措和變動處理流程,確保農地調整的后期穩定。

在農地調整的全程要遵循依法有序、因地制宜、農民自愿、民主管理的調整策略。農地調整效率損失源于尋租行為[19],因此在調整中要最大限度做到公開、透明,讓每個人都有機會平等獲得集體資源和調整機會,避免權力的過分集中,加強對農地調整各個階段的監督,包括黨內外監督、輿論監督、群眾監督,以遏制農地調整尋租空間的生成,提高效率(見圖2)。

5 展望

傳統均分土地的調整方式已經無法禁受當下我國農業邊緣化、農村勞動力弱質化的考驗。在產權制度框架已經被構建的情況下,農地調整可以進一步增強土地的規模化和集約化經營。調整適當對農民可持續生計、緩解農民內部兩級分化等方面也具備重大意義。建立在二輪延包政策的農地調整的理想形勢,固然不是削弱部分農戶利益,但也不能對弱勢農戶群體置若罔聞,而是在不平衡中求得土地基本平衡或利益協調的均衡關系,構建初期分配、中期實施、后期穩定階段農地調整的框架體系。同時應考慮不同地區資源稟賦的優劣性針對性的調整。農地調整的得當妥當對基層治理和國家政策和制度的落實大有裨益。在農地調整過程中有法可依、有據可循才能讓農民“口服”,公平的分、效率的分才能讓農民“心服”。二輪延包政策下的農地調整應是一個階段性的動態的概念,新階段下它既包含朝著公平和效率發展的樸素法則,也預示著不斷以變化著的人口調整土地、防范日后土地糾紛的內在遵循。