淺析納米農藥在農作物病蟲害防治中的應用

鄭州市農業技術推廣中心 牛亞斌 劉雪平

一、研究背景

中國農業科學院植物保護研究所對納米農藥初步定義為:應用于有害生物防控場景,通過技術手段,使農藥以納米尺度穩定存在,使用時能發揮出區別于原劑型性能的農藥制劑。納米農藥集綠色、高效、智能等多種標簽于一身,其研究潛力和應用效果受到了農業領域和化工領域的共同認可。2022 年4 月,以“納米農藥”作為關鍵詞查詢國家專利信息,共獲得了100 多條相關結果。我國經歷了納米農藥由試驗研發到市場應用的迅速發展歷程。目前,它正在朝著產業化和規模化的方向發展。

農作物病蟲害防治是農業生產過程中的重要環節,包括對農業有害生物監測預報、預防控制、應急處理等防治活動。提升農作物病蟲害防治能力,對減輕經濟損失、保障農產品質量安全具有重要意義。納米農藥的研究和發展是貫徹《農作物病蟲害防治條例》,開展農作物病蟲害防治科技創新,推進農作物病蟲害防治的智能化、專業化、綠色化的重要途徑。同時,它也是推動農業綠色可持續發展和農用投入品減量增效的重要手段。

二、納米農藥的分類

(一)根據制備方式進行分類

納米農藥主要分為2 種:第一種是納米微粒劑農藥。通過特殊的技術手段,將農藥的有效成分直接加工成納米級微粒。納米級農藥微粒施藥時呈現出比表面積增大、反應活性增高、小尺寸效應、量子效應等理化特性,給施藥效果帶來不同的影響。第二種是納米緩釋劑農藥。借用納米材料載體,將傳統農藥微粒包載其中,提高農藥穩定性、增強對藥效釋放的控制效果。

(二)根據粒徑大小不同進行分類

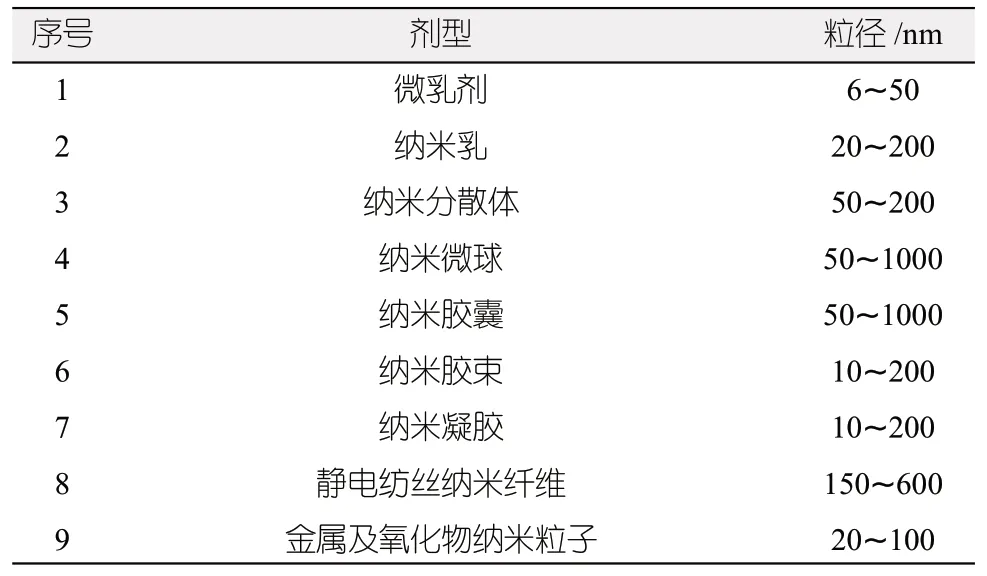

納米農藥主要分為9 種(見表1)。

表1 不同粒徑納米農藥分類

三、納米農藥的應用現狀

21世紀初期,歐洲已開展了納米農藥的研究與應用。雖然在指導性文件中并未出現“納米農藥”的關鍵詞,但是相關農產品應用的管理機構——歐盟食品安全管理局(EFSA)已經對農產品的生產與加工過程中所使用的納米制劑和技術進行規范與指導。

2020 年,印度發布了納米制劑在農產品與農業投入品的標準化指南文件,包括納米食品、納米飼料、納米化肥、納米農藥在內的相關納米技術產品都已經進入應用階段。

目前,中國農業科學研究院農業環境與可持續發展研究所、南京國家農創園納米農藥技術聯合實驗室等多家單位正在進行納米農藥的應用性研究,包括河南省、江蘇省、黑龍江省等省的農業技術推廣部門均對納米農藥相關產品進行技術推廣與示范應用。

以江蘇省為例,在當地推廣示范的納米農藥減量增效復配技術,可有效解決傳統農藥劑型不穩定的問題。一方面,通過增大農藥微粒數量和表面積,擴大與防治靶標的接觸面,顯著提高了農藥傳輸與滲透性;另一方面,通過精準用藥方案,病蟲害防治所需的多種農藥得到了科學精準混配,從而達到提高農藥藥效、減量控害的目的。與傳統農藥相比,在保證防治效果的情況下,納米農藥使用量可有效減少20%。

四、納米農藥的應用優勢

(一)提高有效成分的利用率

農藥有效成分在農作物表面的牢固附著,是藥效作用的關鍵性影響因素。農作物植株表面存在蠟質等特殊結構導致疏水性較高,加上外界氣流因素,農藥在農作物植株表面的黏附效果會削弱很多。納米農藥在加工過程中被進行化學處理,其粒子對農作物植株表面的親和性發生變化,增加其在作物植株表面的黏附與沉積,減少農藥霧滴的反彈與流失,從而提高農藥有效成分的利用率。王希等(2021)試驗結果表明,在使用噻蟲嗪作為農藥有效成分防治柑橘木虱的田間試驗中,當超低容量液劑用藥量為傳統水分散粒劑用藥量的64%時,施藥后5 d、藥后10 d、藥后15 d 的防治效果相當,甚至略高。

(二)延緩藥效釋放

當農藥微粒被包裹在納米材料載體中,其有效成分的穩定性將極大增強,在保證病蟲害防治效果相當的情況下,可降低施藥頻率,減少藥量使用。鄭曉斌等(2021)研究表明,在相同劑量高效氯氟氰菊酯防治蔥薊馬的田間試驗中,用藥14 d 后,10%高效氯氟氰菊酯納米緩釋劑相較于5%高效氯氟氰菊酯微乳劑在相同劑量下對大蔥薊馬的防治效果更佳,這可能是納米農藥緩釋劑的緩慢釋放能力,保證了其在14 d 依然具有良好的防治效果。

(三)環境條件響應

納米載體材料不但可以提高農藥有效成分的穩定性,還可以在溫度、光照、酶、pH 等某一個外界因素滿足反應條件時,準確釋放藥效,從而使農藥有的放矢地對病蟲害進行防治。楊夢丹等(2020)制備了一種酯酶響應性光活化納米農藥(PB-GSANPs),可以在接收到酯酶的刺激響應以后,釋放具備光化學穩定性的光活化農藥,表明納米技術在制備光活化農藥方面的應用潛力。

(四)提高傳輸效果

呼倩等(2020)試驗結果標明,在5 種植物源殺蟲劑添加納米農藥助劑后,對西藍花薊馬的防治效果均提高了10%~20%,顯示出納米農藥助劑對植物源殺蟲劑的增效作用。通過實驗室觀察,植物源殺蟲劑與納米農藥助劑混合后,苦參堿的粒徑從1000 nm 降低到10 nm,推測納米農藥助劑的增效作用是由于納米農藥助劑對植物源殺蟲劑粒子結構和直徑的影響,使藥效更好地進入作物及害蟲體內。

五、納米農藥待解決的問題

(一)霧滴漂移影響

隨著納米農藥霧滴粒徑的變小,其受環境氣流的影響會更大。胡紅巖等(2021)在試驗中發現,使用植保無人機對棉花蚜蟲進行防治時,飛行高度過高,會使藥液霧滴在棉花植株上的有效沉淀減少,納米農藥在棉花植物表面的覆蓋率無法得到保證。雖然在此條件下納米農藥利用率低于常規農藥,但是對棉花蚜蟲的防治效果仍然優于常規農藥。

(二)制備效率局限性

目前,大部分推廣應用的納米農藥制劑均為實驗室生產,其生產速度和穩定性尚未達到農業化工產量、病蟲害專業化防治的要求。因此,納米農藥標準化、高效率的生產技術仍然有待突破。

(三)風險不確定性

無論是改變農藥有效成分的粒經大小,還是使用納米材料載體包裹農藥微粒,其材料特性都呈現了相抵效應、共振效應、誘導效應等應有的復合效應,影響因素較多、機理比較復雜,由此帶來了生態毒性、環境污染等諸多風險的不確定性。

(四)監管政策待補充

截至2022 年4 月,負責農藥監督管理工作的農業農村主管部門尚未出臺納米農藥的監管政策,但已獲農藥登記的某些農藥微乳劑產品粒徑為50~100 nm,屬于典型的納米制劑。現行的標準化文件是由全國納米技術標準化技術委員會發布的《納米技術適用于工程納米材料的職業風險管理原則和方法》。該標準為推薦性的國家標準,對廣泛的納米材料加工過程進行規范。納米農藥相關的政策監管仍然有待補充。

六、建議與展望

(一)優化生產線工藝

在提高納米農藥防治農作物病蟲害效果的基礎上,其生產要選擇更簡單、小型化的設備,使生產工藝更高效、更節能、以獲得更高的經濟效益。

(二)發展可持續農業

納米農藥在研制過程中選擇天然生物源、高分子材料等易降解材料,在降低影響生態環境的過程中減少病蟲的抗藥性,為人類健康帶來保障。

(三)出臺標準化規則

相關部門要經過科學審慎的論證,出臺相關的生產標準、登記標準、風險評估標準,以規則獲得秩序,促進技術交流和農業發展。

早在1800 年前,我國就已經開始用礦物質和植物性殺蟲劑來防治病蟲害。新中國成立后,農業生產蓬勃發展,從《農藥管理條例》《農作物病蟲害防治條例》等法規的逐步完善,到科學用藥、綠色防控等農業技術與理念的大力推廣,農作物病蟲害防治正在朝著更加經濟、安全、有效的方向健康發展。相信在不久的將來,納米農藥作為農業與化工業的融合產物,將會在農作物病蟲害防治中發揮更加重要的作用,推動農業發展,增進人類福祉。