流動人口健康素養研究的理論關照與模型構建

陳 進 楊宗平 付志惠

內容提要 健康促進視域下,單一的健康促進理論不足以解釋流動人口的健康不平等,因此,通過引入社會實踐理論闡明了健康不平等生產與再生產的實踐邏輯,即經濟資本、文化資本、社會資本相互依賴、轉換、積累與傳遞使得健康不平等長期存在,健康不平等生產通過健康素養(慣習)形塑了個體的健康選擇從而導致不同的健康結果。在實證向度上,以因果圖為向導幫助厘清流動人口的社會資源與健康素養及健康結果之間的作用機制,從而在進行因果推斷時有效避免中介變量過度控制偏差、混淆變量消除偏差及內生性選擇偏差等問題。最后,在理論與應用策略層面對流動人口健康研究進行了展望。

一、引言

隨著時代的發展,健康在受到人們的生活方式、經濟條件、物理環境等多重因素的共同作用之外,也受到個體自身的健康責任的影響[1]威廉·考克漢姆:《醫學社會學(第11版)》,高永平、楊渤彥譯,中國人民大學出版社2012年版。。在中國,大規模的流動人口成為改革開放40余年來最基本的社會特征之一,截至2020年末,中國流動人口總量已達到3.76億人[2]資料來源:國家統計局http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/202106/t20210628_1818820.html。。流動人口在快速工業化和城鎮化進程中創造了中國經濟奇跡,但卻難以擺脫被邊緣化的現實處境,在健康層面上更存在諸多不平等[1]郭未、魯佳瑩、劉林平:《流動時代的健康中國:社會經濟地位、健康素養與健康結果》,《人口學刊》2022年第2期。。已有研究表明,流動人口是各種生理、心理疾病的高發人群,在城市中,大多數流動人口的居住條件與工作環境較差,無法與城市居民平等地享受醫療資源,因此關注流動人口的健康及其健康水平的成因顯得尤為重要[2]田豐:《逆成長:農民工社會經濟地位的十年變化(2006—2015)》,《社會學研究》2017年第3期。。健康決定因素的理論解釋中,較為常見的是從健康促進視域切入。健康素養的提升則是健康促進的重要內容和積極手段,通過提升個體對健康基本知識理念和基本技能的掌握,推動個體形成健康的生活方式和行為,最終提升個體自身的健康水平。目前中國學界關于健康素養的研究主要聚焦于臨床醫學和公共衛生領域,著重于對西方研究成果的介紹[3]金善花、齊艷:《健康素養與健康結局關系評價體系的研究進展》,《中國健康教育》2019年3期。和個體特征因素研究結論的簡單陳述[4]李莉、李英華、聶雪瓊、石名菲、王蘭蘭、袁雪晴:《2014—2016年流動人口健康素養水平及其影響因素分析》,《中國健康教育》2018年第11期。,缺乏完善的理論與實證分析架構。健康促進視野下的健康研究與社會資源息息相關,因此,本文引入布迪厄的社會實踐理論,探討資本之間的相互作用以及流動人口健康不平等的實踐邏輯。

在實證與行動研究范疇內,相對而言,經濟社會地位較高的群體因擁有更健康的生活方式[5]王甫勤:《地位束縛與生活方式轉型——中國各社會階層健康生活方式潛在類別研究》,《社會學研究》2017年第6期。、更低的相對剝奪感[6]周彬、齊亞強:《收入不平等與個體健康基于2005年中國綜合社會調查的實證分析》,《社會》2012年第5期。以及更健全的社會醫療保障[7]劉曉婷、黃洪:《醫療保障制度改革與老年群體的健康公平——基于浙江的研究》,《社會學研究》2015年第4期。而表現出明顯的健康優勢,并且這種群體不平等存在顯著的地區差異[8]譚濤、張茜、劉紅瑞:《我國農村老年人口的健康不平等及其分解——基于東中西部的實證分析》,《南方人口》2015年第3期。。那么,如何解釋這一普遍存在的健康不平等現象呢?社會因果論認為,個人的健康水平受社會結構的影響,社會經濟地位越低的人,其健康狀況越差[9]Espen Dahl,"Social Mobilityand Health:Causeor Effect?",British Medical Journal,1996,313(7055),pp.435-436.;健康選擇論則認為健康狀況越差的人越不可能獲得較高的社會經濟地位,從而產生健康不平等[10]Patrick West,"Rethinking the Health Selection Explanation for Health Inequalities",Social Scienceand & Medicine,1991,32(4),pp.373-384.。這兩種觀點的爭論焦點在于社會經濟地位與健康結果究竟誰是“因”誰是“果”。進一步地,從健康素養的角度入手,我們可以參考目前國內外眾多學者(如Rubin[11]Donald B.Rubin,"Causal Inference Using Potential Outcomes",Journal of the American Statistical Association,2011,100(469),pp.322-331.、Winship[12]Christopher Winship,Michael E.Sobel,"Causal Inference in Sociological Studies",In Hardy,M.,Bryman,A.,Handbook of Data Analysis,edited by Melissa Hardy and Alan Bryman,London:Sage,2004,pp.481-504.、陳云松[13]陳云松、比蒂·沃克爾、亨克·弗萊普:《“找關系”有用嗎?——非自由市場經濟下的多模型復制與拓展研究》,《社會學研究》2013年第3期。、鄭研輝[14]鄭研輝、郝曉寧:《社會支持對流動老人健康狀況的影響研究》,《人口與社會》2021年第6期。等)已經在相關領域使用的因果推斷來厘清二者的關系。即通過因果圖分析健康素養的影響因素及其與健康結果的相互作用機制,從而在定量研究的因果推斷層面探究社會資源與健康素養及健康結果之間的凈因果效應,如此就可能通過提升健康素養水平實現流動人口的健康平等。與此同時,在對健康素養進行因果推斷的過程中,對模型需要進行控制的變量及可能產生的模型推斷偏差進行系統梳理,能為后續研究提供價值參考。

二、理論關照

1.健康促進理論的實踐現狀

健康促進理論,即健康促進模型(Health Promotion Model,HPM),旨在通過多方位評價患者的健康行為形成評估報告并重新為患者制定新的干預方案,從而對其進行健康教育并糾正之前的不良行為,以讓患者養成健康的行為習慣[1]N.Pender,Health Promotion Model Manual,Ann Arbor:University of Michigan,2011.。20世紀80年代,世界衛生組織發布的《渥太華憲章》奠定了健康促進理論的基礎,此后學者從個體、社會、整體生態學3個層面出發逐漸豐富了相關理論。其中,個體層面的理論強調個體主觀能動性而弱化甚至忽略社會結構因素的影響,已有研究在醫學領域運用較多,主要通過健康信念模型、計劃行為理論解釋與疾病和醫療保健有關的信念、態度、意圖等主觀心理因素與健康之間的關系(如張安玉[2]張安玉、張一梅:《鹽攝入行為決定因素的研究》,《中國慢性病預防與控制》1997年第3期。、李京誠[3]李京誠:《身體鍛煉行為的理論模式》,《體育科學》1999年第2期。等)。社會層面的理論是基于個體行為策略衍生的,主要有社會支持理論、社會認知理論等(如江傳曾[4]江傳曾、許嚴曉、朱文軒、謝雨紅:《重大突發公共衛生事件中殘疾人的困境與應對——基于社會支持理論與湖北省抗擊新冠肺炎疫情的實踐》,《社會保障研究》2022年第1期。、劉彩云[5]劉彩云、尤莉莉:《社會認知理論在促進糖尿病和糖尿病前期患者體力活動中的應用》,《中國健康教育》2021年第11期。等)。更為宏觀的社會生態學理論認為外部系統通過社會文化、社會結構等干預健康實踐,最終生產出個體健康習性與行為(如鄒艷[6]鄒艷、趙棟、孟佳、何夢潔、方躍強、顧、蘇丹婷、章榮華:《基于社會生態學理論的學生營養健康綜合干預策略》,《預防醫學》2018年第12期。、袁廣鋒等[7]袁廣鋒、李明達、張水順、鄭祥榮、陳明祥、何雅文:《基于社會生態學理論的美國5~12歲兒童課外身體活動綜合干預的特點與啟示——以美國俄亥俄州哥倫布為例》,《成都體育學院學報》2022年第2期。)。這些理論與實踐在健康促進視角下將個體所擁有的社會資源考慮進來,在個體能動性基礎上更加全面地分析了健康干預的重要性。

健康促進理論從個人領域拓展到社會領域具有十分重要的意義,但個體健康的再生產不能僅僅從相互獨立的要素性框架進行解釋,還應該包含高度復雜與動態的關系性思維[8]P.Bourdieu,The Logic of Practice,Cambridge:Polity Press,1990.。諸如健康信念模型、社會資本理論等通常忽略了個體健康選擇背后存在多重資本類型作用,個體是在社會環境中受到各種規范的限制進而形成了自己的行為習慣并作出不同的健康選擇。已有研究沒有系統性地歸納出個體健康選擇與社會環境之間的關系,以及相關健康干預策略(如社會、政府所實施的干預)如何交互作用貫穿落實到個體并形塑個體健康行為,進而形成個體健康的再生產邏輯。布迪厄的社會實踐理論在此類問題上通過慣習、資本和場域概念系統性地剖析了社會不平等的產生機制,這對我們分析健康不平等的生產與再生產邏輯有一定的指導性意義。

2.社會實踐理論與運用

布迪厄認為社會結構進行著“再生產”,即讓既得利益維持穩固和自我強化并通過各種途徑實現階層的代際傳遞[9]P.Bourdieu,The Field of Cultural Production:Essays on Art and Literature,NewYork:Columbia University Press,1993.。他提出資本有3種形式:經濟資本、社會資本、文化資本。經濟資本指可以直接兌換成貨幣的資本形式,可制度化為產權形式。經濟資本是決定性因素,它是社會資本與文化資本的根源。社會資本指當一個人擁有某種持久性的關系網絡時,這個由相互熟悉的人組成的關系網絡就是他實際或潛在擁有的資源。社會資本表現為互相作用、相互依賴的無形資本,需要在相對穩定、封閉的社會網絡中通過較長時期的互動形成共有的價值體系,這是很難通過市場交換提供的。文化資本指人們行動的象征和信息資源,它以3種形式存在,分別是整合(如技能、知識)、客觀化(如書籍、工具)、制度化(如學歷、職業證書)。文化資本不僅僅指一個人受到的正規教育,還包括了不同的文化能力,在生命早期個體可能就在家庭或成長環境中進行了全面且不易察覺的學習。文化資本包括知識和技能,是大多數個體行為的先決條件。個體獲得和運用不同形式資本的機會(概率)是由人們的關系預先決定和建構的,這不是個人屬性,而是只有通過個人實踐才能意識到的無形概念。Bourdieu提出這3種資本相互關聯、密不可分,不同形式的資本之間可以相互轉換與傳遞,沒有任何一種形式的資本能夠單獨且完全地解釋社會不平等再生產,正是這三者的相互作用才使社會不平等長期存在[1]P.Bourdieu,"The Forms of Capital",In J.Richardson(Ed.),Handbook of Theory of research for the Sociology of education,Connecticut:Greenwood Press,1986,pp.241-258.。他還定義了慣習與場域,慣習是一種可轉換的、持久的傾向系統,該傾向系統是一種“外在性的內在化”,會以某種方式進行感知、行動和思考,個人則會由于其生存的客觀條件和社會經歷而無意識地將慣習內化為自身的一部分。場域是位置之間客觀關系的網絡和構型,是由附帶一定的資本形式的各種位置之間在歷史上形成的一系列關系所構成的,個體以自身為中心在場域中展開行動進行實踐[2]P.Bourdieu,"The three forms of theoretical knowledge",Social Science Information,1973,12(1),pp.53-80.。慣習通過社會化與其相關的不同形式的資本相聯系,并通過集體策略將結構與機構(學校、政府機關等)聯系起來,從而形成相似社會層級的群體傾向。

個體在日常生活中的健康行為是健康習性(慣習)的一種具體表現形式,健康行為的發生依賴于個體內在的健康習性。健康習性的生產受社會結構與資源的限制,與個體能動性一起以不同形式塑造個體的健康選擇,即社會結構的資源不平等生產再生產了健康不平等。在資源不平等生產過程中,個體健康選擇通過資本互動來相互關聯,形成了各階層特定的習慣和生活方式。因此,健康不平等不僅僅是資源的不平等分配,在人們擁有不同形式資本的機會和能力方面,也存在相當大的不平等,不同形式的資本不斷相互轉換與傳遞導致了個體的健康優勢。3種資本的相互依賴、轉換、積累與傳遞對健康不平等的生產與再生產十分重要。經濟資本可以通過改善教育形成個體的健康文化資本,與健康相關的知識、技能等文化資本再在代際之間通過家庭社會化的方式向子女傳遞。在健康促進過程中,投資健康(經濟資本)之前得需要一定的健康知識(文化資本),若沒有相應的健康知識,當大量的經濟資本用于危害健康的行為上時,經濟資本所附帶的潛在健康效益就會消失。個人、家庭通過投資積累與健康相關的知識技能,如健康認知學習、健康交流、促進身體健康的體育活動等從而使健康習性成為個人終身社會化的一部分(成為慣習),最后通過社會網絡(家庭、工作場所等)進行傳播。最常見的傳播場所是家庭,孩子健康能力與健康經驗大多通過父母的言傳身教獲得[3]W.Georg,"Cultural capital and social inequality in the life course",European Sociological Review,2004,20(4),pp.333-344.。可見,健康習性在健康生產與再生產方面發揮了關鍵的作用,它解釋了特定形式的群體如何在固有的環境中隨著時間的推移生產與再生產帶有階級差異的健康差異。從數據的可操作性來看,健康場域中的健康素養是健康習性的具體化,測評健康素養的工具有多種,如成人功能性健康素養測試量表(Test of Functional Health Literacy in Adults,TOFHLA)、歐洲健康素養調查問卷(HLS-EU-Q)、中國居民健康素養問卷等,因此本文后續的量化分析將采用健康素養替代健康習性。

健康素養的概念來源于“未受教育或是不識字(Illiteracy)”,代表閱讀、理解健康信息及基于此開展行動的功能性健康素養(Functional Health Literacy)[1]M.R.Andrus,M.T.Roth,"Health Literacy:A Review",Pharmacotherapy:The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy,2002,22(3),pp.282-302.。世界衛生組織(WHO)認為健康素養是“一種認知和社會技能,決定了個體具有動機和能力去獲取、理解和利用信息,以此促進和維持健康”。中國健康教育中心則在健康教育“知—信—行”的理論視角下,從健康基本知識和理念、健康生活方式與行為、基本健康技能3個維度刻畫健康素養。學理層面而言,健康素養包括了基礎/功能性素養(Basic/Functional Literacy)、溝通/互動性素養(Communicative/Interactive Literacy)與批判性素養(Critical Literacy)3個層面的內容,分別對應讓人們在日常生活情境中能夠有效發揮功能的基本讀和寫技能;讓人們能主動地參與每日活動,從不同溝通管道中擷取信息并了解其意義,以及應用新信息來改變環境的較高層級的認知和素養技能;與社會技能結合在一起,讓人們能夠批判性地分析信息并應用新信息,以對生活事件和情境能更好地掌控最高層級的認知[2]J.M.Mancuso,"Assessment and Measurement of Health Literacy:An Integrative Review of the Literature",Nursing and Health Sciences,2009,11(1),pp.77-89.。

綜上,學者對健康素養的界定是:通過教育內化了的健康知識以及通過個體能接觸到的與健康有關的實踐內化了的健康技能與傾向,這一傾向讓個體偏向于選擇由他們已有的資源和經驗所決定的行為方式,它包括個體對健康信息的獲取、閱讀、理解、評判與運用上的知識儲備、目的及能力。

三、模型構建

在健康促進及社會實踐理論的關照下,健康素養(健康慣習)對于健康不平等生產至關重要,它解釋了特定形式的機構如何隨著實踐的推移擴大健康差異。雖然社會實踐理論強調個體特有的慣習與社會資源有關,并生產出相應的慣習行為,這些慣習行為又會進一步影響個體行動去獲取和使用社會資源。但社會資源與健康素養并非統計學意義上的規律性現象,這兩者之間并沒有“確定性”關系,更沒有證據表明其兩者是因果關系。那么,如何在定量層面上討論資源內部的關系及其與健康素養之間的關系呢?進一步而言,我們希望討論如下問題:首先,資本內部之間互為因果的問題如何解決?其次,資本決定了健康素養的形成,健康素養能夠帶來更好的健康結果,反過來,健康結果又會影響資本的獲得和使用,也就是如何處理資本與健康結果之間的因果問題(即健康的社會因果論及健康選擇論問題)?

1.變量選擇

完備意義上的健康結果測量維度包括客觀層面與臨床醫學最為貼近的患病率、發病率,與公共衛生最為貼近的就診情況、住院率、醫療開銷等,主觀層面的與個體感知與經歷最為契合的自評健康、精神健康、生活質量等[3]王欽池:《我國流動人口的健康不平等測量及其分解》,《中國衛生經濟》2016年第1期。。健康素養可通過相關的量表來獲得,其測量包括閱讀理解、計算能力、信息獲取、信息應用、信息交流、詞匯識別[4]付強強、金花、李麗、馬瑜、于德華:《主動健康視角下健康素養測評工具的研究現狀及其對我國的啟示》,《中國全科醫學》2022年第31期。。上述指標測量之后可通過綜合指數法、Topsis法、層次法等綜合評價方法對其進行數值化處理[5]郭未、魯佳瑩、劉林平:《流動時代的健康中國:社會經濟地位、健康素養與健康結果》,《人口學刊》2022年第2期。。經濟資本、社會資本、文化資本的衡量指標則相對繁多,經濟資本包括收入水平、自評經濟地位、個人儲蓄、家庭儲蓄、固定資產、金融資產等。文化資本包括教育水平、技能證書、是否有相關疾病/住院經歷等。社會資本包括社會網絡、社會支持、社會參與、社會信任等[6]王甫勤、馬瑜寅:《社會經濟地位、社會資本與健康不平等》,《華中科技大學學報(社會科學版)》2020年第6期。。誤差項則包括基因遺傳等不可觀測因素。

根據上述變量,建立健康素養與健康結果的函數表達式。設健康結果為被解釋變量Y,健康素養為核心自變量X,經濟資本為A,文化資本為B,社會資本為C,誤差項為e,則模型函數表達式為:

2.因果圖

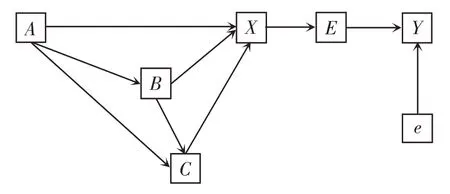

在實證過程中,變量之間的相關性較難處理,對于哪些變量應納入模型進行控制,學界一直沒有明確的答案。一般情況下,將發生在解釋變量前的變量作為控制變量納入模型,發生在解釋變量之后的變量則不予控制,但這樣的做法比較籠統且操作性不強。《反事實與因果推斷》中用因果圖(Causal Graph)與代數表達相結合的方式討論各種因果問題[1]S.Morgan,W.Christopher,Counterfactual and Causal Inference,New York:Cambridge University Press,2014.。鑒于因果圖不預設變量參數的性質或變量相關性的統計推斷形式,因此并不需要預設函數類型與變量類型,即不需要提前知道變量是連續型變量還是離散型變量,也不需要預設函數關系是線性還是非線性關系。根據本文的理論分析,可畫出流動人口的健康素養與健康結果因果圖,如圖1所示。

圖1 健康素養因果圖[2]因果圖并未把所有變量納入,一般而言,節點代表的是由多個變量組成的變量矩陣而非單個變量,X包含了人口學特征變量,包括性別、年齡等。社會科學中很難把導致被解釋變量發生的所有變量都納入模型,從而存在誤差項e,每一變量都有誤差項,如X=fX(eX),A=fA(eA),因而因果圖沒有標示各解釋變量的e。

研究認為直接影響人們健康水平的是離個體最近的、行為性的或生物醫學的干預,而這一點與個體的健康素養息息相關:較低的健康素養可能使人們在健康知識與態度,以及隨之而行的處理健康信息方面的能力存在不足,并可能導致人們出現較差的健康結果[3]B.Link,J.Phelan,"Social Conditions as Fundamental Causes of Health Inequalities",In C.E.Bird,P.Conrad A.M.Fremont,S.Timmermans(Eds.),Handbook of medical sociology,Nashville:Vanderbilt University Press,2010,pp.3-16.。健康素養究竟如何對健康結果產生影響?現有研究支持個體健康素養水平在疾病認知、健康行為與生活方式方面影響個體健康結果,個體通過衛生服務的獲取與利用、醫患關系和自我保健等方面作用于健康結果[4]M.K.Paasche-Orlow,M.S.Wolf,,"The Causal Pathways Linking Health Literacy to Health Outcomes",American Journal of Health Behavior,2007,31(1),S19-S26.。假設健康素養通過行為方式(E)促進健康水平,則其促進過程對應于圖1中的通路X→E→Y。經濟資本(A)是文化資本(B)和社會資本(C)共同的“因”,社會資本(C)是經濟資本(A)與文化資本(B)共同的“果”,它們通過健康素養促進健康水平,包括以下通路:①A→X→E→Y,②A→B→X→E→Y,③A→B→C→X→E→Y,④A→C→X→E→Y。從理論分析可知,資本之間往往是相互作用的,不太可能存在單一資本作用于某一變量,因此,通路③是流動人口健康素養研究分析的重點。

盡管因果圖能夠幫助梳理變量之間的關系,但流動人口健康素養研究中需要納入分析的控制變量依舊比較復雜,尤其要注意以下3種偽相關導致的偏差。

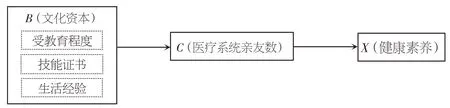

(1)中介變量導致的相關

中介變量引起相關的形式如圖2的B→C→X,文化資本(B)中的受教育程度、是否有與健康相關的技能證書以及一些生活經驗都與個體的健康素養(X)有非常強的相關性,而流動人口內部群體的特質和醫療資源使用的差異較大。如果對中介變量C(醫療系統親友數)進行過度控制(overcontrol),可能會阻斷或削弱X(健康素養)與Y(健康結果)之間的真實因果效應而產生過度控制偏差。對于此形式引起的相關,應盡可能不控制此類型的中介變量。

圖2 中介變量導致的相關

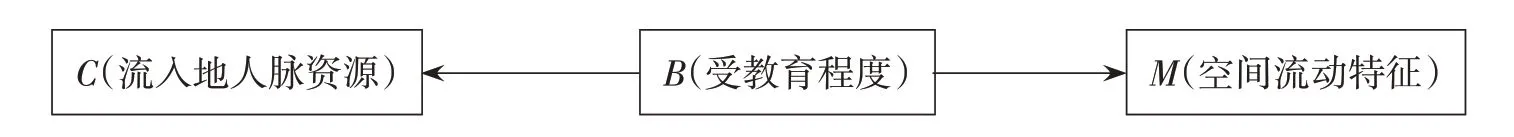

(2)混淆變量帶來的偽相關

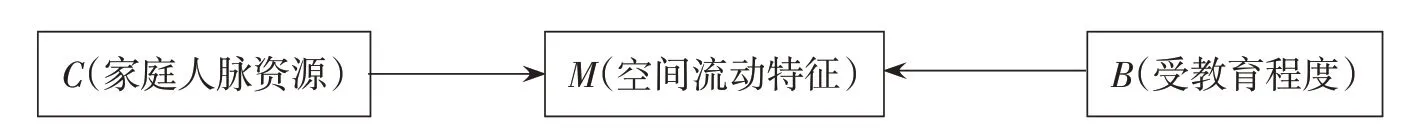

此種類型引起的相關主要是因為“共因”,也就是兩個變量因另一變量(混淆變量)的存在而表現出統計學意義上的相關,可通過流動人口的空間流動特征(M)進行具體說明。人口流動及其伴隨的相關社會經濟屬性的變化對地區間的健康不平等狀況帶來新的挑戰。對流動人口而言,空間流動特征(M)會對健康不平等現象產生重要影響[1]S.Connolly,D.O'Reilly,M.Rosato,"Increasing Inequalities in Health:Is it an Artefact Caused by the Selective Movement of People?"Social Science&Medicine,2007,64(10),pp.2008-2015.。健康移民效應認為移民存在健康選擇機制,只有健康的人才能進行空間流動,并且越健康的移民越傾向于遠距離流動,健康紅利隨著移民的流動而在地理空間上發生了變化[2]A.Palloni,J.D.Morenoff,"Interpreting the Paradoxical in the Hispanic Paradox Demographic and Epidemiologic Approaches",Annals of the NewYork Academy of Sciences,2001,954(1),pp.140-174.。但也有研究表明,長距離流動的移民有著更差的心理健康水平[3]Y.Lu,L.Qin,"Healthy Migrant and Salmon Bias Hypotheses:A Study of Health and Internal Migration in China",Social Science&Medicine,2014,102,pp.41-48.,長距離流動會增加流出地和流入地間的文化距離。隨著流動人口在流入地時間的增加,流入地和流出地的社會文化差異距離會使得移民或流動人口產生流動壓力、文化適應困難等問題,并進一步對其心理健康產生消極影響,從而削弱移民最初的良好健康狀況[4]J.W.Berry,"Immigration,Acculturation,and Adaptation",Applied Psychology,1997,46(1),pp.5-34.。空間流動特征可分為省內流動和省際流動,可從省、市、縣三個層面分析我國的人口空間流動格局[5]張耀軍、岑俏:《中國人口空間流動格局與省際流動影響因素研究》,《人口研究》2014年第5期。。文化資本中的教育是影響空間流動特征的關鍵要素,比如,部分流動人口就是因為升學(考上大學)從而進行流動。在通路C←B→M中,只有控制混淆變量B(受教育程度)、C(流入地人脈資源)與M(空間流動特征)之間的相關性才得以正確判斷。如果沒有控制混淆變量,可能會帶來混淆偏差,即變成社會資本是空間流動特征的關鍵影響因子,這顯然是一種偽相關。對于此形式引起的相關,只有將混淆變量控制起來才會得出真實的影響。

圖3 混淆變量導致的偽相關

(3)控制碰撞變量帶來的偽相關

此種類型的相關根源在于“同果”,也就是兩個變量原本并不相關,但它們都產生了同一個結果(碰撞變量),如果將“果”在模型中進行控制,那么就可能會出現反向的偽相關性而導致內生性選擇偏差。俗話說“望族留原籍,家貧走他鄉”,家族的人脈關系很大程度上決定了個體流動距離。假設變量C為家庭資源,變量B為受教育程度,它們都能夠影響個體的空間流動特征(M),在圖4的通路C→M←B中,若控制了作為碰撞變量的M后,如只關注那些進行省外流動的流動人口,在已知個體的受教育程度較低的情況下,他/她之所以進行省外流動很大概率是因為“家貧”;反之,如果已知省外流動的個體家族資源優渥,那么他/她很大概率因接受更高程度的教育而進行了流動。在義務教育與國家相關政策推動下,“家貧”與受教育程度的因果關系較弱,但在具有空間聚集特征的流動人口中,兩變量會呈現非常強的相關性。該形式引起的相關而產生的偏差成為內生性選擇偏差,因此我們必須將碰撞變量剔除在模型外。

圖4 碰撞變量引起的相關

綜上所述,在變量的選擇過程中可能會存在因過度控制產生的偏差狀態、混淆變量的消除偏差狀態以及內生性選擇偏差的消除偏差狀態。對于前兩種偏差,研究者可根據相關理論判斷其變量間的相關性進而選擇合適的控制變量,有學者提出可通過D分隔原則進行判斷[1]J.Pearl,"Causal Diagrams for Empirical Research",Biometrika,1995,82(4),pp.669-688.。內生性選擇導致的偏差包括遺漏變量偏差、自選擇偏差與聯立性偏差(互為因果/反向因果)等,這種情況下,研究者可根據手中數據的具體信息進行判斷。若混淆變量有數據值,可通過多元回歸、傾向值匹配、馬氏匹配等方法控制混淆變量;若混淆變量沒有數據值,則可通過工具變量、斷點回歸、雙重差分等方法進行解決,如郭未等人將受訪者所在城市的最低工資標準作為受訪者的工資水平,通過工具變量與分層線性模型(HLM)、分層廣義線性模型(HGLM)及零膨脹負二項模型(ZINB)解決了樣本內生性和選擇性問題[2]郭未、魯佳瑩、劉林平:《流動時代的健康中國:社會經濟地位、健康素養與健康結果》,《人口學刊》2022年第2期。。

3.操作路徑

城市居民的居住模式和形態改變了人們原有的生存結構和生活機會,并進而深刻影響和形塑了城市社區結構力量的構型。這種構型的背后就是“單位制”的逐漸解體,一方面,人們從“單位人”轉向了“社區人”,開始了“生產單位”與“生活單位”逐漸分離的態勢,原本分類整合的城市人口成了分解到各個社區中的“原子化個體”;另一方面,城市里大量的流動人口都逐漸嵌套于城市的商住房空間開始個體或家庭的生活。這種結構的變化使得流動人口在社會資源的獲取與使用機會上存在較大差異,正是這些差異生產與再生產了健康不平等。因此,在健康促進視域下,政府、學界與實務界應主要立足社區空間,推進系列有效的以“知識—態度—行為”為邏輯的參與式“健康素養提升”行動研究,從而真正意義上以多種有效手段強化提升人們(尤其是在健康梯度差異中處于相對弱勢地位的流動人口)的健康素養。

在實證向度的操作路徑上,我們希望找到適當的數據及恰當的模型分析社會結構因素如何作用于健康素養從而導致流動人口中的健康差異。定量研究層面,已有研究涉及專門的健康素養調查模塊的只有中國流動人口動態監測調查數據(CMDS),但是健康素養之外的健康模塊調查的數據較多,那么對于流動人口在健康素養之外的健康議題的實證研究維度的探索應該拓展到更廣闊的層面。比如,CMDS在特定年份對流動人口相對集聚的八大城市進行戶籍與流動人口的對照調查,因此,關于流動人口健康研究中的研究對象識別層面,還應包括作為參照的當地戶籍人口[3]M.Zhou,W.Guo,"Housing Characteristics and Health in Urban China:A Comparative Study of Rural Migrants and Urban Locals",Population,Space and Place,2022,DOI:10.1002/psp.2600.。從混合研究的角度,可以在CMDS進行過對照調查的八大城市,對類型化后的流動人口、戶籍人口及相關衛生健康部門的專業人員進行質性訪談,并在問題提出、思路分析和結果討論等研究過程中將質性資料的分析結果作為相應的靈感觸發點或是有效補充。沿循上述路徑開展系列研究,研究者就可能對移民健康三大理論,即健康移民假說(Healthy Migrant Hypothesis)、三文魚偏誤假說(Salmon Bias Hypothesis)及勞動移民新經濟學理論(New Economics of Labor Migration Theory),在中國流動人口的健康研究范疇內進行經驗驗證[1]M.Zhou,W.Guo,"Local,Trans-local,and Fellow Townspeople Ties:Differential Effects of Social Relations on Physical Health among China's Rural-to-urban Migrants",Journal of Ethnic and Migration Studies,2022,DOI:10.1080/1369183X.2022.2088485.。以此,在理論與應用策略層面,可以在對上述幾層關系進行系統性研究的基礎上,就促進流動人口健康素養與提升流動人口健康水平等議題提供證據為本的政策建議,并據此為推動流動人口的整體健康福祉提供具有價值的學術貢獻。

四、結論與討論

在城鄉二元戶籍及多元區域差異等結構性因素的影響下,中國流動人口的健康問題變得更加特殊,流動人口面臨著更大的健康風險和健康不平等。2016年,中共中央國務院印發的《“健康中國2030”規劃綱要》中明確指出要“做好流動人口基本公共衛生計生服務均等化工作”;“十四五規劃”也明確指出要建設以人為核心的新型城鎮化。在這一背景下,維護和保障流動人口的健康權益,使其真正實現市民化,對于中國式現代化建設具有重要意義。理論層面,健康促進理論已從個人領域拓展到社會領域,重點強調通過一系列的干預實踐促進健康水平,但已有的諸如健康信念模型、社會資本理論、社會生態學理論等忽略了個體健康選擇背后多重資本的相互作用。本文則運用布迪厄的社會實踐理論在這方面進行了補充,從社會層面分析健康不平等生產與再生產的實踐邏輯,即經濟資本、文化資本、社會資本之間相互依賴、轉換、積累與傳遞使得健康不平等長期存在,它們通過個體慣習(健康素養)與個體能動性一起以不同形式塑造了個體的健康選擇,也就是資源不平等生產通過慣習再生產了健康不平等。在實證與行動研究層面,本文總結了傳統健康素養研究僅僅停留在描述性分析與相關性分析上的不足,強調引入因果推斷分析社會經濟地位與健康結果之間的兩種觀點——社會因果論與健康選擇論的來源。具體來說,本文構建了流動人口的健康素養因果圖,進而根據流動人口的社會特征分析了實證研究中變量之間產生相關性的3種可能偏差——中介變量選擇錯誤帶來的過度控制偏差、未控制混淆變量導致的混淆偏差以及控制碰撞變量帶來的內生性偏差。因此,本文在理論關照與模型建立的基礎上,提出了流動人口健康素養與健康結果研究的操作路徑,并展望了沿循上述路徑開展系列研究以促進流動人口健康素養與提升流動人口健康水平的未來面向。

本文也存在一些不足。一是布迪厄的社會實踐理論中慣習概念以再生產過程為重點,并沒有解釋基于結構的行為模式是如何改變的,也沒有指出如何創造條件來改變或增加個體能動性,如果學者希望在健康促進方面采取干預措施減少健康不平等時,慣習并不容易應用。二是布迪厄的理論更側重于對社會不平等再生產進行解釋,而對于減少健康不平等的策略方面并未提供很好的方案,因此在對流動人口健康素養的研究中本文只是重點討論了健康素養的影響機制,而對于如何通過其減少健康不平等并未具體展開。