淺談高中物理習題教學中被忽略的跳步思維

福建省廈門市第二外國語學校 徐嫻靜

學齡尚淺的中小學生在解題時如果有跳步情況出現,時常會被教師夸贊為“腦袋聰明“的表現,老師、家長這種潛意識中對“跳步”思維的認知,導致學生到了高中階段學習時也有跳步的習慣且沒有引起足夠的重視。通過總結一線教學經驗和對學生進行訪談發現,長期的解題跳步,導致學生分析題目時思維不夠嚴密、解題不夠嚴謹,體現在考試時多處細節扣分,這種現象經常被草率地冠以“粗心”結束。深入學生進行訪談發現,跳步導致學生忽略重要的物理原理,喜歡套公式、套結論解題,違背學科培養的初心。

針對學生跳步思維的現象進行反思,這與教師平日在習題課教學中的跳步息息相關。古希臘哲學家亞里士多德提出:“學習都是從模仿開始的。”學生的解題習慣,其實都是在長久以往、不知不覺中對教師的模仿演化來的。因此,與其多次對學生口頭批評粗心、不規范,教師應當更多深省:我們在平日里的教學示范是否到位?在教學中的引導過程是否恰當?本文通過對學生的典型錯誤進行挖掘和溯源,總結教師在習題教學時該如何處理和把握,能有效避開學生因跳步思維產生的問題,落實通過高中物理習題教學培養學生科學思維素養的目的。

一、習題教學要重視物理規律的過程性再現

教師在習題教學中經常有過于功利性的想法,一心想教會學生如何解出這道題、在時間有限的一節課內講解更多題型,因此在板演的過程忽略了對物理規律的再現。習題課應當是教師將濃縮的知識鏈再現和應用的過程,是通過習題講解過程完成對新課知識的補充和完善,而不是簡單板演標準答案;教師要充分認識到自己的示范性作用,規范板書,不輕易舍去公式表達過程,強調物理規律、重視規律的過程性教學,這對能力中等甚至偏下的學生的學習至關重要。長期的“跳步”得不償失,會將學生引入“記住結論“的誤區,這與培養學生科學思維的初衷背道而馳,下面舉例進行說明。

電荷量求解是電磁學里的一個重要考點,學生最初涉及到這個物理量是在電流的定義,在完成感應電動勢的學習后,教師經常對電荷量的求解做進一步延伸:q=。公式的推導源自對電流的定義,整個教學過程體現了知識的螺旋式上升,對學生科學思維的培養提出了更高的要求。然而,學生在解題的時候,卻普遍性地出現了以下問題:

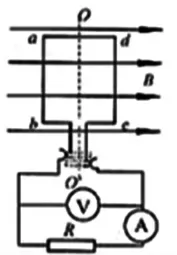

例題1如圖所示,abcd為交流發電機的矩形線圈,面積為S,匝數為n,線圈電阻為r,外電阻為R。線圈在磁感應強度為B的勻強磁場中繞垂直于磁場的轉軸勻速轉動,角速度w。圖中的電壓表、電流表均為理想交流電表,求:1.從圖示位置開始計時,寫出e的表達式;2.交流電壓表和交流電流表的示數;3.圖示位置轉過60°,通過的電荷量q;4.轉一個周期,R產生的焦耳熱。

第三問普遍出現以下錯誤解法:如圖所示,線圈轉過60°的過程中,磁通量變化△Φ=Φ2-Φ1=BSsin60°-0=BS④,所以電荷量q=⑤。

⑤式體現了他們對電荷量推導公式已經基本掌握,但是在解答過程中跳過中間推導過程,遺漏了電源內阻r;并且常見考題考查干路中的總電荷量,如果回路為并聯電路,需要求解某一支路的電荷量時,學生僅記住結論,在解答變式問題時就無所適從,究其本源是長期對推導過程的跳步導致。然而,這一現象與老師的教學不無關系,教師在習題教學的板演時就經常出現q=這一式子,板演過程并沒有體現對電阻的強調,甚至部分教師因為懶惰,對其過程的推導也沒有再現,長期下來學生的思維里記住了結論,對電阻R的含義沒有引起足夠重視,忽略了公式的推導過程,才會出現以上錯誤解答。

基于此,教師在電荷量進行教學時應注意板演推導過程,建議以q=或q=的形式。學生在學習過程中會模仿教師的書寫,筆尖之下就能注意到分母中電阻的含義,長久下來就能有效克服對電荷量求解的思維硬傷。

習題教學要引導學生把握過程的合理性省略

與跳步思維相反,在例題1中,也有大量學生出現以下求解過程:線圈轉過60°的過程中,磁通量變化為△Φ=Φ2-Φ1=BSsin60°-0=BS④,根據法拉第電磁感應定律得且Δt=⑤,所以。根據歐姆定律⑥,聯立解得q=⑦。

乍看這一解答過程并無任何不妥,但是過于繁瑣,按步求解出了每個物理量的大小,計算量明顯多了。可見學生雖然掌握了電荷量的求解過程,卻沒有體會到結論q=在解答時的好處即不用代入時間,這樣的求解方法在題目沒有提供周期條件的時候,學生在⑤式得不出答案時可能就此卡住。因此,教師在電荷量的教學時除了要注意對規律的推導再現之外,同時要注意對結論做進一步說明,引導學生感受結論q=在解題時的便捷性,在解題過程中學會合理省略中間計算過程。對解題步驟的合理性省略,能有效減少計算過程,也有利于學生綜合能力的提高。

總之,習題教學是引導學生對新知識的整合與應用的過程,避免跳步教學中,既要重視對規律過程的再現和強調,也要注意引導學生對解答過程的合理性整合和省略,這需要教師對習題教學的“跳步過程”把握好一個“度”。類似的例子在牛頓第二定律習題的解答過程中經常出現,以下面一道題為例:

例題2質量m=2kg的物體,受到F=12N水平作用力,物體與斜面間的動摩擦因數μ=0.5。若物體從靜止開始運動,運動時間t=4s。求:(1)力F在4s內對物體所做的功;(2)力F在4s內對物體所做功的平均功率;(3)在4s末力F對物體做功的瞬時功率。

第(1)問求解中,高三學生普遍出現以下解法:F合=ma①;F合=F-f②;f=umg③,綜合①②③式解出加速度a=1m/s2。其中①和②式對牛頓第二定律的書寫沒有進行整合、過于繁瑣,且③式對摩擦力的表示中跳過f=uN的原理公式,習慣性地將重力代入作為物體對斜面的壓力,這里的思維跳步造成對摩擦力的書寫出錯、解答出錯。

對此,教師應以此為典型進行講解,并示范給學生標準解題過程:F-f=ma①;f=uN②;且N=umgcos30°③。應強調②式不可省略,這一式子體現了摩擦力的本質是由于物體對粗糙界面產生的正壓力和相對運動,而這正壓力不一定是重力,教師在板演時對這一公式的反復再現,就能大大避免學生將正壓力誤代入為物體重力的思維硬傷;同時在牛頓第二定律標準答案的書寫過程中,進行了合理的整合和省略,這一過程需對學生進行完整的板演和強調,此題能夠很好地詮釋“有些地方該省略要省略、不該省略的必不可少”,長此以往,學生能形成良好的解題習慣,且因思維跳步產生的錯誤概率也能大大降低。

由此可見,教師不僅需要“會解習題”,還要能準確把握習題講解過程中的“度”,涉及物理規律本質的公式不能避免、部分繁瑣的解題過程又需適當整合,減少教學上的思維跳步、也避免過猶不及,做到對學生的正確引導和示范。

二、習題教學要注意強調規律的物理意義

物理規律教學是一種悟道,規律是物質運動過程本身所固有的必然的聯系,習題教學不能就題解題,應當尊重規律的本質意義。學生在學習物理規律時,經歷從簡單到復雜、從初級到高級,教師在教學中尊重物理規律本身的做法就是要有意識地引導學生去感受規律所具有的物理意義、物理史實,因此在板演中不要隨意拋棄規律的本身表達。過于功利性的跳步,抓住結論卻忽視思維形成的過程,導致知識缺陷、思維硬傷,事實證明是得不償失的,以下以動能定律和機械能守恒定律相關習題的講解為例。

動能定理和機械能守恒定律滲透在整個高中物理的學習過程中,這一關系在物理學中舉足輕重,高考題里面也是頻頻出現。但是,細思學生在對兩個定理的使用時,卻經常因為跳步而出現兩者混淆的情況,下面以一道題目為例:

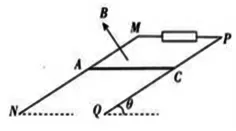

例題3如圖4所示,平行導軌MN、PQ傾斜放置,導軌平面與水平面的夾角為θ=37°,導軌間距L=1m,導軌上端連接有阻值的定值電阻R=9Ω,導軌處在垂直于導軌平面向上的勻強磁場中,磁場的磁感應強度大小B=1T。將質量m=0.1kg、電阻r=1Ω、長L也為1m的導體棒AC垂直放在導軌上并由靜止釋放,從導體棒AC由靜止開始運動到剛好勻速運動的過程中,通過定值電阻的電量q=0.5C,導體棒運動過程中始終與導軌垂直并且接觸良好,導軌電阻不計,導軌足夠長,導體棒與導軌間動摩擦因數u=0.5,重力加速度g=10m/s,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:從導體棒開始運動到剛好勻速運動的過程中,導體棒上產生的焦耳熱。

解法一:設導體棒上產生的焦耳熱為Q,由動能定理得mgxsinθ-umgcosθx-Q=mv2①,根據能量分配關系可得QR=Q②,解得QR=0.08J。解法二:由能量守恒得mgxsinθ=mv2+umgcosθx+W安①,根據能量分配關系可得QR=W安②,解得QR=0.08J。

動能定理的準確表述是:合外力對物體所做的功等于物體動能的變化量。解法一對做功W的書寫中出現焦耳熱Q,這里有一個思維跳步即“克服安培力做功W安=Q”;能量守恒指的是系統內的動能、勢能等能量之間的相互轉化,式子應體現系統初、末兩個狀態時能量總和不變,而解法二中的能量卻出現了安培力做功這一形式W安,兩種解法雖都得出答案,但“貌合”卻“神離”,仔細揣摩兩種寫法并不合適。究其原因,正是因為教師在平時教學的板演過程中忽略了“克服安培力做功W安=Q”這一過程,缺少對能量轉化關系做進一步的強調,這種教學上的思維跳步導致學生分不清兩定律的區別。

W安=Q這一式子看似簡單,實則蘊含了能量轉化中最重要的內涵——“功是能量轉化的量度”。建議可以針對特定題目列出兩種式子,對比分析公式的意義,尤其針對中下水平的學生很難做到兩種式子靈活轉變應用自如,固多數情況下建議學生使用動能定理,避開機械能守恒定律中零勢能參考面的選取問題。

三、習題教學中要把握學生的認知規律,注意教學語言的引導性

知識是螺旋式的上升和整合,學生對知識的學習和掌握也有一個認知發展的過程,且每個學生的認知發展規律都不一樣,每個學生的原有經驗不同,對同一事物也會有不同理解。教師所忽略的跳步思維其實違背了學生的認知規律,這對中下水平學生的學習造成了極大的困難。因此,教師在習題課中基于對學生前認知的把握基礎上、對物理習題的引導過程顯得尤為重要,除了可以通過板演等方式進行物理規律的再現外,嚴謹的語言引導過程顯得尤其重要。

2019 年新課本做了修訂,除了對內容做了重新編排之外,對概念的解釋和闡述更加精練和準確。學生的“跳步“情況導致的思維硬傷,實則是對物理規律的理解不到位,因此教師在習題課中除了闡述題目的解法之外,如何在短時間內有效地再現物理規律,這對教師教學語言提出更高的要求。不少教師口頭表述不夠嚴謹,物理規律的引導不到位、直接解題,這種教學上的”跳步“讓學生對題目”知其然“、并不”知其所以然“,沒有為學生設置合理的認知階梯。例如,在電場習題中,描述正負電荷所受電場力方向時,教師經常直接給出結論“向左”或者“向右”,中下水平的學生對新學知識仍處于一個摸索的狀態,還在反復適應利用電場力的概念判斷正負電荷受力方向的應用階段。在這里教師的講解過程中跳過了利用概念判斷方向的思維過程,中下水平學生對此仍措手不及,從而影響到接下去對解題過程的理解。建議教師不直接描述電場力的方向,而是描述電場力方向的概念即“正電荷所受電場力和電場的方向相同、負電荷所受電場力和電場的方向相反”,用精準的語言對物理規律進行再次闡述,學生能夠自然而然地根據此規律判斷電場力方向,做到課堂上物理規律的反復再現、反復使用。教師在習題課中不跳過對規律的再現過程,盡量用準確、嚴密的語言對物理規律再次闡述,讓學生快速回顧規律,做到不講答案,講規律;幫學生搭建起思維的“腳手架”,引導學生逐步完成解題的過程。

總之,習題課作為培養學生科學思維素養的一個重要渠道,教師需要在習題教學中通過規律的再現、合理整合、語言引導等方法有效避免“思維跳步”,更好地引導學生學會用物理規律解決實際問題,當然如果學生水平層次較高,對物理規律已經熟練掌握、融會貫通,合理的跳步則有利于綜合能力的提高,這里另當別論。

核心素養視域下的習題課教學不再是就題講題、刷題,而是通過習題、通過教師的主導作用培養起學生的科學思維,因此,“此題答案”不再重要,思維過程更為重要。因習慣性的跳步引發的思維硬傷需引起重視,如何有效避免值得每個物理老師深省。