農村中小學生抗逆力與生命教育的現狀和相關分析

紀紅梅張添銘(.天津市靜海區教師發展中心,天津 30600;.天津市醫藥科學研究所,天津 3003)

一、問題提出

《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》的落實,要求我們關注農村的心理健康教育問題。研究發現,2004 至2017 年,我國農村留守兒童的心理健康總體在逐漸變差,但變化速度較為緩慢[1]。相比城市,農村地區的父母教養方式、隔代教養、教育思想等方面具有獨特性,因此,需要在農村開展調研,以便提出更適合其發展的對策與建議。

由于中小學生的心智發育尚未成熟,身心狀態快速變化,加之新冠肺炎疫情這一危機事件的突然來襲,面臨的不確定事件、挫折與壓力不斷增多,導致心理問題與極端事件隨之增多,促使社會各界意識到提升學生抗逆力的重要性。抗逆力(resilience)也稱為“心理彈性”“心理韌性”“復原力”,指個體遇到挫折、困難、災難事件時,能夠忍受并擺脫逆境或挫折的打擊,保持良好的心理適應能力[2]。國內外多項研究發現,抗逆力在壓力應對及學校適應方面具有促進作用[3]。

生命教育是指有目的、有計劃地引導學生認識生命、敬畏生命、珍愛生命、尊重生命、開發生命潛能、提升生命質量的一種有價值的教育活動[4]。開展生命教育,能夠促使學生科學地應對突發事件,提高生存技能和生命質量,有效應對生活中的難題。因此,本研究通過探討農村中小學生的生命教育與抗逆力的現狀及二者之間的關系,為提升農村中小學生的抗逆力提供新的思路。

二、研究方法

(一)研究對象

研究對象為天津市某農村地區中小學生,通過方便抽樣的方法,發放問卷3500 份,回收3400份問卷,回收率為97%;剔除規律性作答、漏選等無效問卷后,得到有效問卷3293 份,有效率為96.86%。其中,男生1692 人(51%),女生1601人(49%);小學段737 人(22%),初中段1625 人(49%),高中段931 人(28%)。

(二)研究工具

1.一般人口信息資料問卷

基于前人的文獻設計,調查包括研究對象的年齡、性別、年級、學段等人口學信息。

2.抗逆力量表

本研究采用的是沈之菲[5]翻譯發表的美國加州兒童健康調查問卷中的抗逆力量表。此量表包含49 個條目,包括內在保護因子和外在保護因子兩部分。采用1(完全不符合)至-4(完全符合)四級評分,總分越高表示抗逆力水平越高[6]。經檢驗,本量表的克隆巴赫α 系數為0.97,效度良好。

3.生命教育現狀問卷

基于前人的文獻設計,研究者設計生命教育現狀問卷,內容包括生命教育現狀和學生對生命的認知等問題。

(三)數據處理與統計分析

采用SPSS 27.0 軟件進行數據的統計分析。

三、研究結果

(一)抗逆力現狀

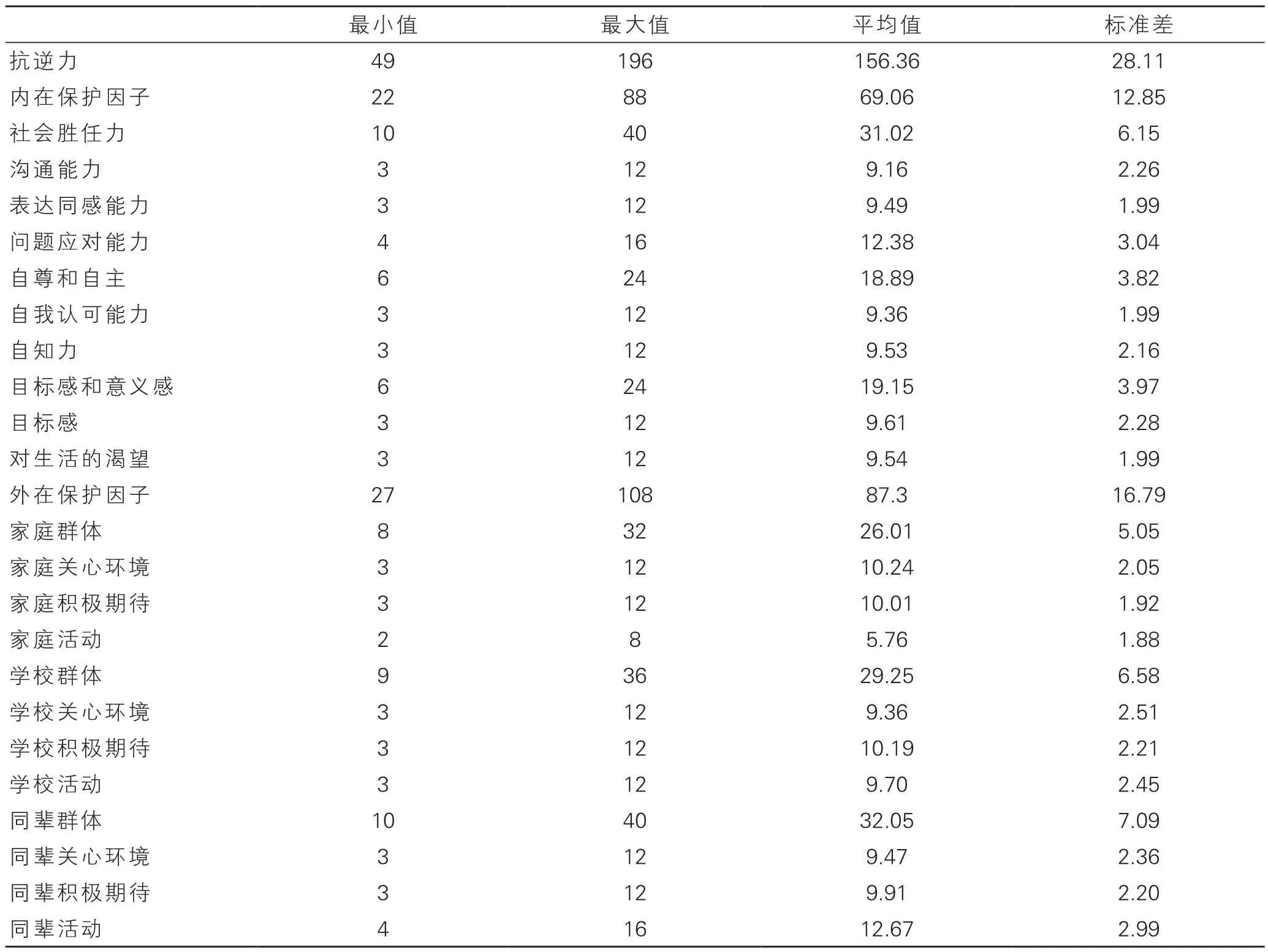

通過描述性統計發現,農村學生抗逆力的平均分為156,抗逆力總體水平較高,外在保護因子水平高于內在保護因子水平,但是不同群體間的抗逆力水平差異較大。(見表1)

表1 農村中小學生抗逆力量表得分情況(單位:分)

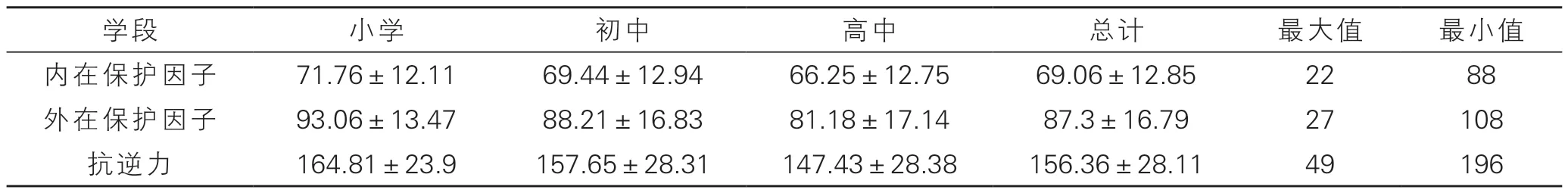

通過學段、抗逆力水平的交叉表可知,小學段學生的抗逆力水平高于初中段和高中段學生的抗逆力水平。(見表2)

表2 不同學段的農村中小學生抗逆力得分情況(單位:分)

(二)抗逆力在生命教育變量上的差異

1.農村中小學生抗逆力在開展生命教育時間上的差異

通過方差分析,發現抗逆力及各因子在開展生命教育時間上存在統計學上的顯著差異(p<0.01)。事后比較發現,開展生命教育的時間越長,學生的抗逆力水平越高。(見表3)

表3 農村中小學生抗逆力在開展生命教育時間上的差異

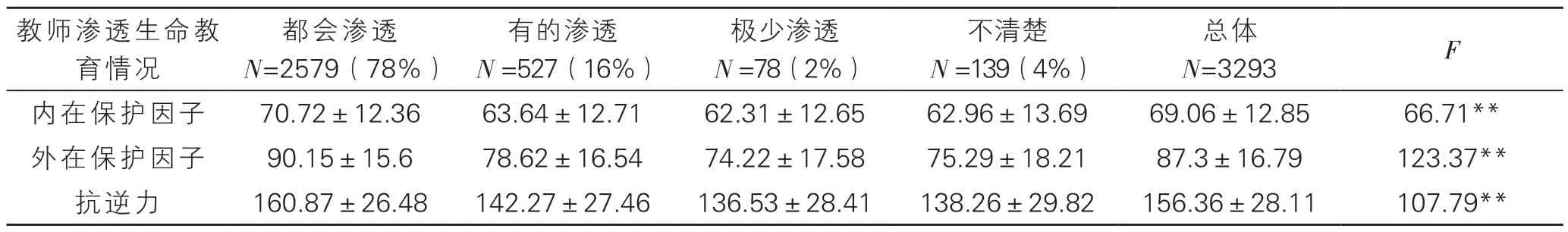

2.農村中小學生抗逆力在教師滲透生命教育的情況上的差異

通過方差分析,發現抗逆力及各因子在教師是否滲透生命教育方面存在統計學上的顯著差異(p<0.01)。事后比較發現,教師滲透的生命教育內容越多,學生的抗逆力水平越高。(見表4)

表4 農村中小學生抗逆力在教師滲透生命教育的情況上的差異

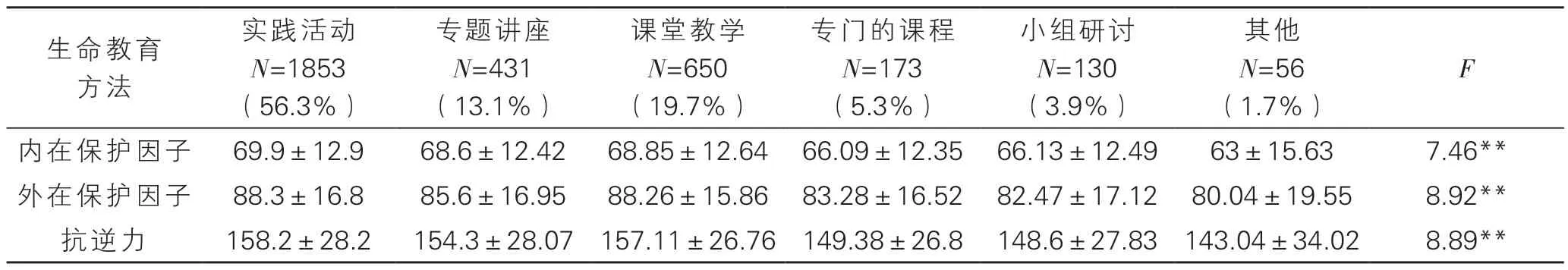

3.農村中小學生抗逆力在生命教育方法上的差異

通過方差分析,發現抗逆力及各因子在生命教育方法上存在統計學上的顯著差異(p<0.01)。事后比較發現,參與實踐活動的學生抗逆力達到平均水平,參與專題講座和課堂教學接近平均水平,而其他方法低于平均水平。(見表5)

表5 農村中小學生抗逆力在生命教育方法上的差異

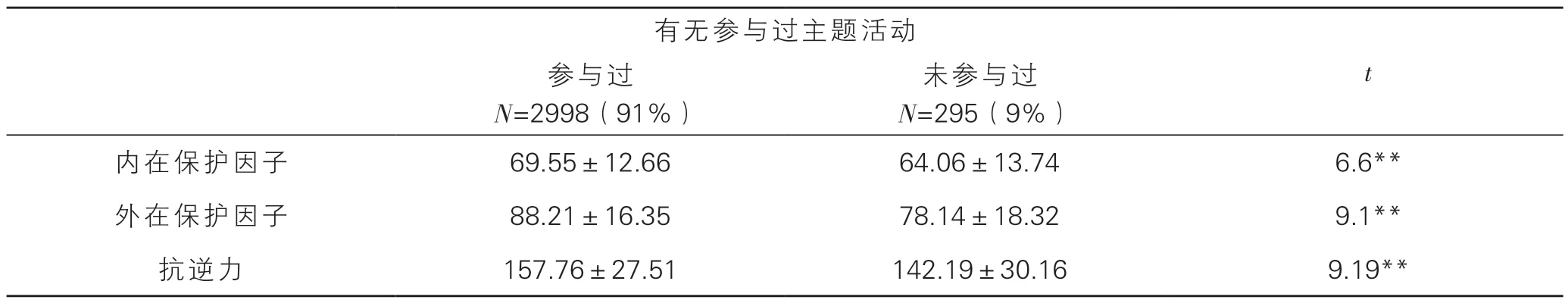

4.農村中小學生抗逆力在是否參與過生命教育主題活動上的差異

通過t 檢驗分析,發現抗逆力及各因子在是否參與過生命教育主題活動上均存在統計學上的顯著差異(p<0.01),即參與過主題活動的學生抗逆力水平更高。(見表6)

表6 農村中小學生抗逆力在是否參與過生命教育主題活動上的差異

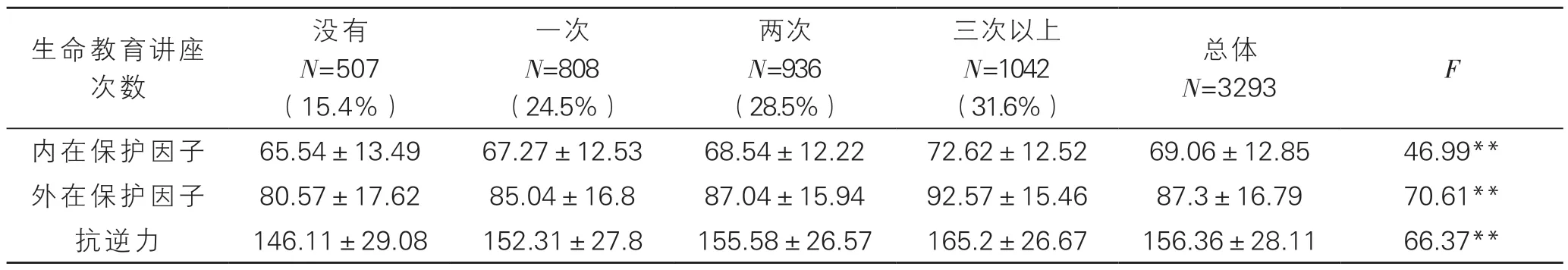

5.農村中小學生抗逆力在生命教育講座次數上的差異

通過方差分析,發現抗逆力及各因子在參與講座次數上均存在統計學上的顯著差異(p<0.01)。事后比較發現,參加講座次數在三次以上的學生的抗逆力水平能夠達到平均水平,參加講座次數越多的學生抗逆力水平越高。(見表7)

表7 農村中小學生抗逆力在生命教育講座次數上的差異

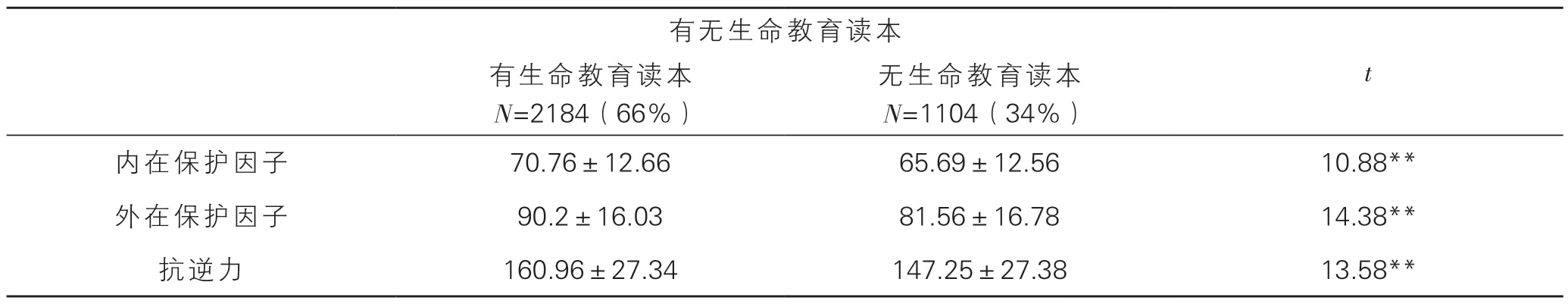

6.農村中小學生抗逆力在生命教育讀本上的差異

通過t 檢驗分析發現,抗逆力及各因子在是否有生命教育讀本上均存在統計學上的顯著差異(p<0.01),即有生命教育讀本的學生抗逆力水平高于沒有生命教育讀本的學生。(見表8)

表8 農村中小學生抗逆力在生命教育讀本上的差異

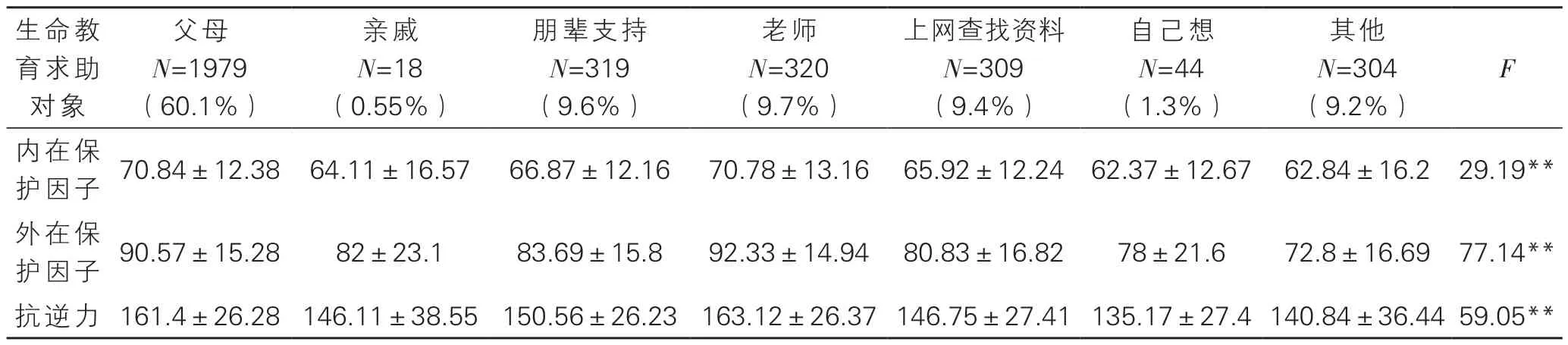

7.農村中小學生抗逆力在生命教育困惑求助對象上的差異

通過方差分析,發現抗逆力及各因子在求助對象上存在統計學上的顯著差異(p<0.01)。事后比較發現,求助父母和老師的學生的抗逆力水平能夠達到平均水平,而通過自己想和使用其他方法均遠遠低于平均水平。(見表9)

表9 農村中小學生抗逆力在生命教育困惑求助對象上的差異

(三)農村中小學生抗逆力在個體對生命的認知上的差異

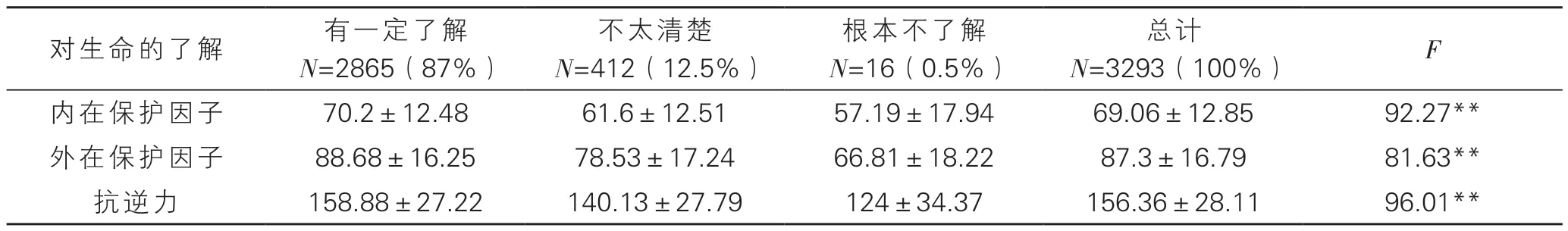

通過描述性統計,發現87%的學生認為自己對生命有一定的了解,12.5%的學生認為對生命不太了解,認為根本不了解生命的學生僅占0.5%。總的來說,絕大多數學生對生命有一定的了解和認識。通過方差分析可知,抗逆力及各因子在對生命的了解程度上均存在統計學上的顯著差異(p<0.01)。事后比較發現,對生命有一定了解的學生的抗逆力水平高于對生命認知不清的學生,且達到平均水平。因此,對生命越了解,抗逆力水平越高。(見表10)

表10 農村中小學生抗逆力在個體對生命的認知上的差異

(四)農村中小學生抗逆力在個體對生命的認識來源上的差異

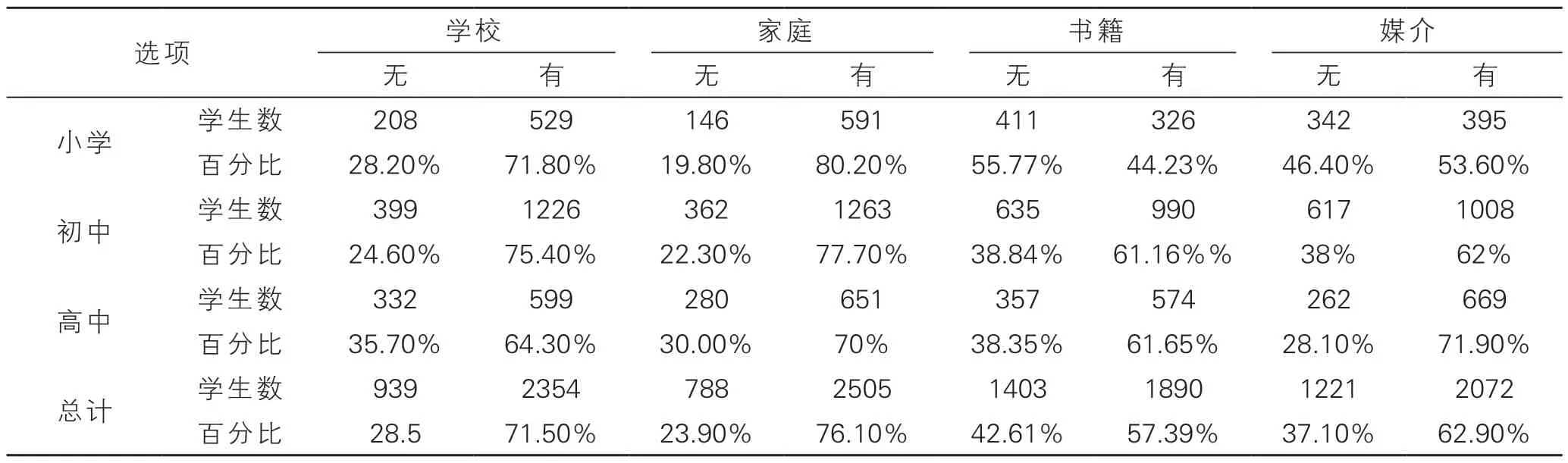

通過描述性統計,發現70%以上的中小學生認識生命源自家庭、學校和書籍,使用電視、手機等媒介資源少于家庭、學校等途徑。從不同學段分析,高中段更傾向于通過讀書和手機等媒介,而小學段和初中段傾向于家庭和學校。(見表11)

表11 不同學段對生命的認識來源情況(單位:人)

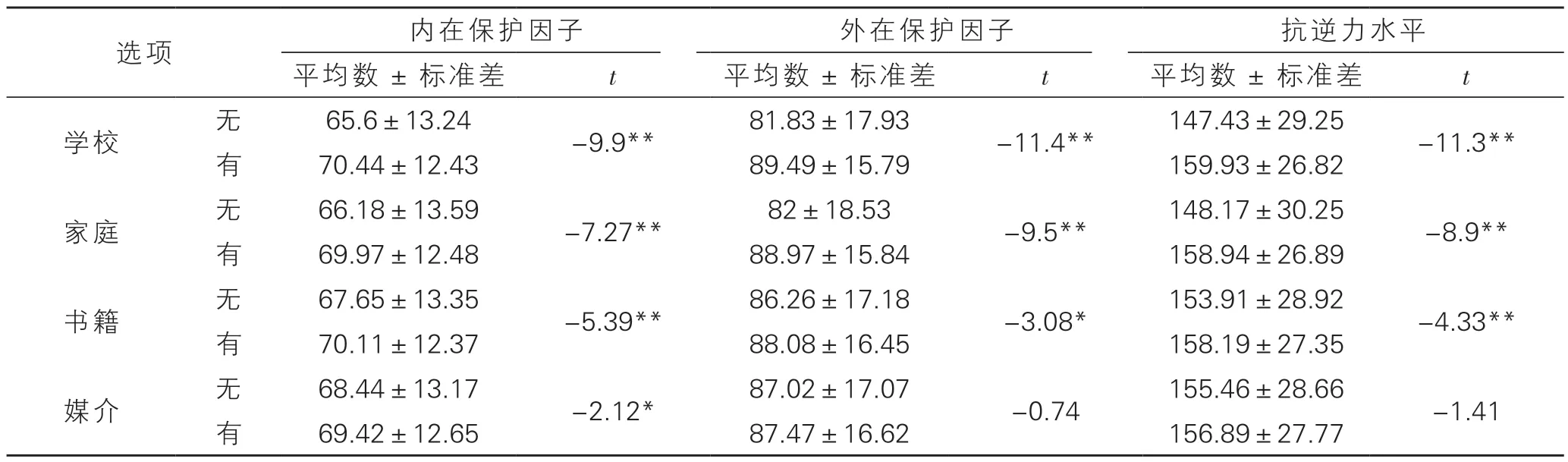

通過t 檢驗分析發現,抗逆力及各因子在對生命的認識來自學校、家庭、書籍等方面統計學上存在顯著性的差異,對生命的認識來自學校、家庭、書籍的學生抗逆力水平高于未選擇以上途徑的學生。在是否選擇媒介上,抗逆力的內在保護因子存在統計上的顯著差異,而外在保護因子和抗逆力水平在統計學上差異不顯著。(見表12)

表12 農村中小學生抗逆力在個體對生命的認識來源上的差異

(五)面對挫折的選擇

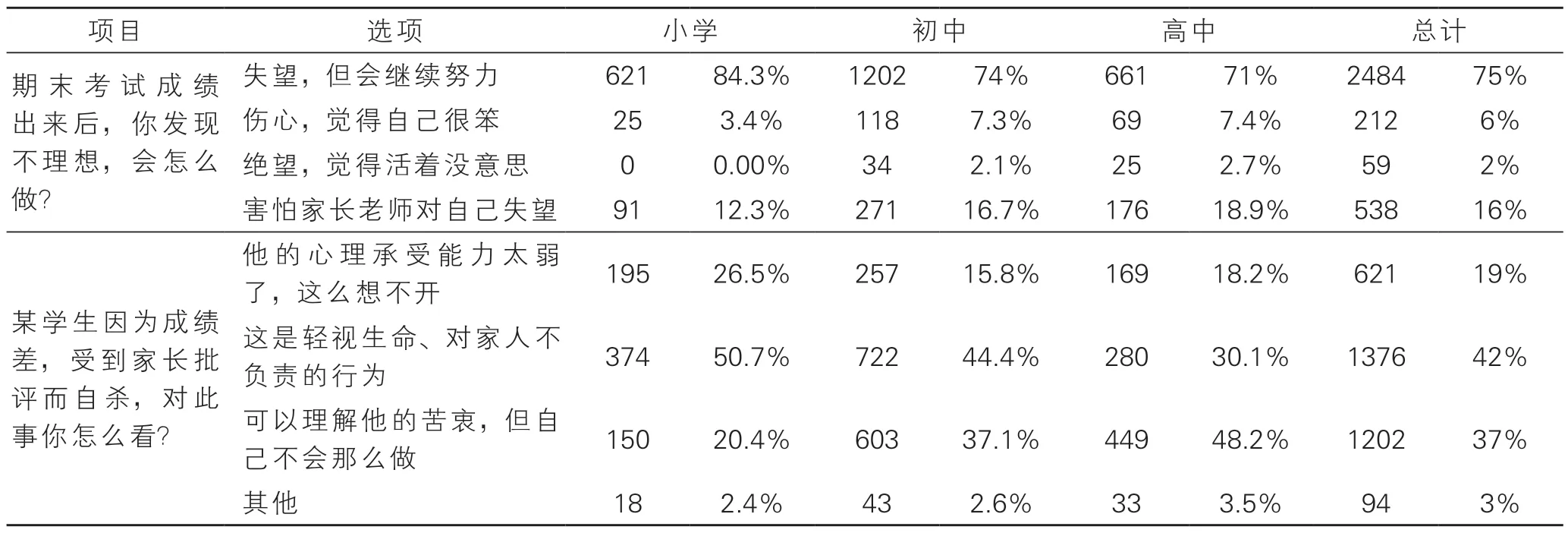

通過描述性統計,發現70%以上的中小學生認為考試成績不理想要繼續努力,而16%的學生表示害怕家長和老師對自己失望。小學生大多認為,自己要更加努力,能夠正確認識自殺的行為。而學段越高越理解因受批評自殺的行為,這與他們擔心他人對自己失望有關系。(見表13)

表13 不同學段農村中小學生面對挫折的反應差異

四、分析與討論

(一)現狀特點分析

1.農村中小學生抗逆力與生命意識現狀特點

研究表明,本地區的農村中小學生抗逆力水平相對較高,外在保護因子水平略高于內在保護因子水平,這與馮維峰[7]的研究結果一致。這表明,學生能夠從周圍環境中得到關心與支持,同時也需提升內在保護能力。學生在家庭環境中獲得的關心明顯多于通過學校與朋輩,而在家庭參與有意義的活動,即在家庭活動中承擔的責任與作出的貢獻少于在學校與朋輩群體中參與的有意義活動,這和大多數農村家長注重為學生提供良好的物質環境,缺乏足夠的時間與精力陪伴孩子共同參與活動的現實相吻合。

研究證實,大部分農村中小學生具有積極健康的生命意識,能夠處理突發的生命安全事件。但是少數學生缺乏對生命的了解及應對突發事件與解決問題的能力,面對挫折與困境時,容易產生自卑、焦慮等消極心理,不能理性地對待挫折事件。

2.農村中小學生命教育的現狀特點

農村學校在開展生命教育時仍然存在以下四個方面的不足。第一,當學生面對生命教育困惑時,小學生的求助對象多為家長,而中學段為書籍或媒介,這表明學校對開展生命教育的重視程度與供給不足,尚未滿足學生的需求;第二,現階段的生命教育多為心理健康教育、安全教育、校園文化等內容中的零散素材,專門供中小學生使用的生命教育讀本或系列課程匱乏;第三,部分學校定期開展相關的主題活動或專題講座,教育形式與途徑單一,部分學生在生命教育活動中的收獲較少,達不到預期的效果[8];第四,雖然大部分教師在教育教學中均會滲透生命教育,但是教師生命教育的專業性不足,尚未接受過系統的生命教育培訓。

3.抗逆力在生命教育變量上的差異

農村中小學生的抗逆力在生命教育開展時間、教師滲透生命教育情況、生命教育方法、是否參與過生命教育主題活動、生命教育講座次數、有無生命教育讀本等生命教育變量上均存在差異,表明個體接受生命教育的時間、途徑、方法與求助對象等生命教育因素對農村中小學生的抗逆力具有重要影響。

(二)農村中小學生抗逆力的培養策略與建議

開展生命教育能有效提升抗逆力,但當前農村地區的生命教育存在生命教育理念匱乏、知識儲備不足、重視程度不高、缺乏協同育人等問題。因此,為改善生命教育,提出以下四點提升學生抗逆力的策略與建議。

1.豐富生命教育內容,融入抗逆元素

生命教育作為一種全人的教育,應以廣大農村中小學生的年齡和身心發展特點為基礎,不斷豐富生命教育內容,涵蓋生命安全教育、死亡教育、生命價值教育、應急防災教育、禁毒教育、法制教育、健康教育、青春期教育、預防艾滋病教育、心理健康教育等內容,在開展生命教育的過程中融入抗逆力元素,有效提升學生的抗逆力。

2.開發生命教育方法,注重實踐活動

生命教育不僅是知識的傳遞,更是技能的鍛煉與意識的培養,因此,在生命教育的過程中應通過多途徑給予學生體驗與實踐的機會,觸動學生的內心深處,將心動化作行動。借助多媒體教學資源與生動形象的教育方法,設計體驗性的教育活動,促使學生在過程中多參與、多體驗、多思考。

學校的相關職能部門也要利用多種渠道開展形式新穎、效果顯著的生命教育活動,開展豐富多彩的校園文化生活。同時,加強與校外新時代文明實踐基地、科普基地等的聯系,利用公共文化設施開展生命教育,讓學生在社會實踐活動中體會生命的價值與意義。

3.開發生命教育素材,創新知識載體

生命教育知識讀本和課程資源的開發,需要充分利用各類學科及生命教育相關的圖書資料與網絡資源,不斷學習、總結、利用豐富的教育教學資源,根據不同學段學生的需求,開發與創新適合該學段學生使用的新知識載體。對小學段學生,宜采用生動形象的動畫形式來展示生命教育內容;而對中學段學生,可適當增加引發思考與研討的內容。

4.提升生命教育能力,家校協同育人

個人的成長離不開家庭教育和學校教育,家庭在開展生命教育中具有不可替代的作用。因此,家長應注重提升自身的生命教育能力與素質。父母應尊重學生,善于發現學生的優點,激發內在潛質,有意識地在家庭教育中融入生命教育,引導學生樹立生命意識,培養解決問題的能力。

學校應充分發揮教育引領作用,通過舉辦專題培訓、小組研討、參觀學習等方式,提升教師的生命教育能力。同時,借助開設家長學校、建立家委會等多種方式拓展資源,定期組織以生命教育為主題的沙龍、家訪活動,加強家校之間的聯系,形成家校協同育人機制。