農村低保政策對農戶基礎消費支出的促進效應分析

陳倩兒

摘要:“十三五”時期,中國完成了新時代脫貧攻堅目標任務。打贏脫貧攻堅戰后,要在鞏固拓展脫貧攻堅成果的基礎上推進鄉村全面振興,就要求進一步確保農村居民基本生活需求、降低返貧率。基于中國家庭追蹤調查(CFPS)2012年和2014年兩期農戶數據,使用雙重差分模型(DID)和傾向得分匹配雙重差分模型(PSM-DID),本文實證分析了農村低保對受保農戶家庭基礎消費支出的影響。研究發現:農村低保對受保農戶家庭的衣著支出、醫療支出和住房支出具有顯著的正向促進作用,但是對于家庭總支出、食品支出和教育支出沒有顯著影響。最后通過不同的匹配方式對回歸結果進行了穩健性檢驗,確保了分析結果的可靠性。

關鍵詞:鄉村振興 農村低保 準自然實驗 PSM-DID

一、引言

2007年,《國務院關于在全國建立農村最低生活保障制度的通知》(國發200719號)正式發布。自此,農村最低生活保障制度在全國范圍內正式建立。通過農村最低生活保障制度,貧困農村居民能夠得到政府直接的資金救助,從而大大緩解了家庭生活的壓力。農村最低生活保障制度有助于改善農村居民生活水平,促進農村經濟的發展,從而進一步縮小城鄉差距,維持社會和諧穩定和長遠發展。

2020年11月,我國政府宣布已經完成了精準扶貧的偉大任務。在全面決勝脫貧攻堅戰后,我國要在鞏固拓展脫貧攻堅成果的基礎上,做好鄉村振興這篇大文章。而“最低生活保障制度”(簡稱低保)是中國農村社會救助體系的重要組成部分,是實現貧困人口的精準脫貧和“兩不愁三保障”工作目標的重要環節。其中“兩不愁三保障”指的是保障農村貧困人口吃、穿、住、教育和醫療這五個方面的基礎需求。數據顯示,2021年末我國鄉村常住人口49835萬人,占總人口比重35.3%。截至2021年9月底,全國共有農村低保對象3489.2萬人。所以,推進全國低收入人口動態監測,兜底保障民生,進而實現鄉村振興,實現高質量穩定性脫貧任重道遠。

關于低保政策對各消費支出項目的具體影響,已有研究得出的結論說法不一,且對基礎消費支出項目的具體分析較少。本研究基于中國家庭追蹤調查農村樣本的面板數據,提出如下研究假設:農村低保政策對受保農戶家庭消費支出有促進效應,再使用傾向值匹配和雙重差分相結合(PSM-DID)的實證分析思路來評估農村低保政策對“兩不愁三保障”涉及的受保農戶家庭基礎性消費支出的影響效應。

二、數據來源及變量說明

(一)數據來源

本文使用的數據來源于北京大學中國社會科學調查中心(Institute of Social Science Survey)實施的重大社會科學項目——中國家庭追蹤調查(Chinese Family Panel Studies)。中國家庭追蹤調查從2010年正式開展,此后每兩年進行一次追蹤調查,現在已經公開發布了2010年、2012年、2014年、2016年、2018年的數據。根據本研究的需要以及每期數據更新內容的情況,選取中國家庭追蹤調查2012年和2014年采集的兩期微觀數據,再通過家庭ID將這兩期數據相互匹配后形成面板數據。其中,通過中國家庭追蹤調查數據庫中變量urban*(如2014年為urban14)進行城鄉界定。按照國家統計局的相關標準,變量urban*將受訪者居住地劃分為鄉村和城鎮。

(二)變量選取

本文的解釋變量為農村居民是否獲得低保,主要根據中國家庭追蹤調查中受訪者對家庭問卷中N部分“過去一年,您家有沒有收到下列政府補助?”問題的回答進行識別。對此問題回答為“有獲得低保”的受訪農戶,我們將其界定為低保家庭。在對數據庫中的數據進行整理和篩選之后,最后我們獲得了3621個有效農戶樣本。

被解釋變量為農村居民各項家庭消費支出,中國家庭追蹤調查就家庭各項消費支出對受訪者進行了詳細的詢問,其中包含衣著消費、文化娛樂支出、旅游支出、教育培訓支出、醫療支出等等。本文選取了家庭總支出、食品支出、衣著支出、教育支出、醫療支出和住房支出這六項消費支出項目作為被解釋變量。家庭總支出能夠幫助我們總體考察居民家庭消費支出。根據“兩不愁三保障”工作目標,我們重點關注食品支出、衣著支出、教育支出、醫療支出和住房支出這五個細分的支出項目。醫療支出和教育支出作為發展性消費支出,在農村居民消費結構轉型的過程中,變化最為明顯。實際上,教育和醫療是目前致貧的關鍵所在,滿足農村貧困人口的這兩項消費支出就能夠在很大程度上幫助他們脫貧(李春根,2019)。

結合相關文獻中關于居民消費支出影響因素的研究結果以及申領低保的條件,本文選取了家庭凈資產、家庭規模、人均家庭純收入和健康狀況作為控制變量。這四個控制變量對消費支出都有著密不可分的關系。各變量的描述性統計結果見表1。

三、研究方法與模型設定

(一)DID模型

最低生活保障制度作為一種典型的社會救濟方式,是維護困難群眾基本生活權益的基礎性制度。雙重差分模型通過有效控制研究對象間的事前差異,經過兩次差分從而將真實的政策影響有效地分離出來。本文把低保政策視作一種“準自然實驗”,采用雙重差分模型(Difference in Difference)對“農村最低生活保障制度”這一政策的效果進行評估。

通過構造政策實施虛擬變量,將受訪農戶分成處理組(treati=1)和控制組(treati = 0)。接著通過構造時間虛擬變量,將時間劃分為受到政策影響前(Pt=0)和受到政策影響后(Pt=1)。

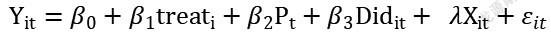

模型表述如下:

其中,i代表第i個農戶,t代表第t年,treati是政策實施的虛擬變量,當treati =1為獲得低保,表示樣本受到了低保政策的影響,treati=0為未獲得低保,表示樣本沒有受到低保政策的影響。Pt是政策實施前后的時間虛擬變量,Pt=0為獲得低保之前,Pt=1為獲得低保之后。Didit是treati和Pt的交叉項,系數β3作為交叉項的系數,代表了我們最關注的低保政策的政策效應。如果交叉項系數為正,并且通過了顯著性檢驗,就表明低保對農村居民消費支出有顯著的正向的影響。如果交叉項系數為負,同時通過了顯著性檢驗,則表示低保對農村居民消費支出具有顯著的負向影響。Xit則是一系列的控制變量。εit是隨機干擾項。Yit是本研究的被解釋變量,代表了農村居民家庭各項消費支出。

(二)PSM-DID模型

傾向得分匹配雙重差分方法(PSM-DID)起初是由Heckman等(1997)提出,同時將這一個方法應用于政策效果評估。傾向得分匹配雙重差分方法的主要思想在于,我們通過傾向值匹配的方法,對處理組的每一個樣本,都為其在對照組中尋找并匹配出具有相似特征的樣本。然后將匹配出來的樣本再作為控制組,替代原本的對照組進行雙重差分分析。PSM-DID更好地滿足了雙重差分分析的前提:共同趨勢假定。

具體步驟為:首先,運用Probit模型對處理組和對照組變量的傾向得分進行估計。然后,計算每個獲得低保居民的結果變量在獲得低保前后的變化量,計算與其匹配的沒有獲得低保的居民的結果變量的變化量。最后,用獲得低保的居民結果變量的變化量減去匹配后未獲得低保居民結果變量的變化量,得到低保政策的政策效應,這樣就能夠更合理地衡量農村低保政策對居民家庭消費支出的凈影響。

四、計量回歸結果及解釋

(一)DID模型回歸結果

DID模型回歸結果見表2和3,表2為基準檢驗結果,表3為加入控制變量后的回歸結果。首先關注農村低保對農村居民消費的平均影響,基準回歸結果顯示,在不考慮控制變量的時候,Didit系數顯著為正,并且通過了1%的顯著性檢驗。這意味著農村低保對農村居民家庭的衣著支出有正向影響,而且這種促進作用十分明顯,為49.9%。同時農村居民在獲得低保之后,其家庭醫療支出增加約45.7%。初步看來,對于衣著支出和醫療支出,本研究假設成立。

添加家庭凈資產、家庭規模、人均家庭純收入、健康狀況四個控制變量后再進行回歸,進一步考察農村低保政策對家庭基礎消費支出的影響。回歸結果顯示,獲得低保的農村居民家庭的衣著消費增加了41.5%,在5%的顯著性水平下通過了統計檢驗。這說明農村低保政策的實施顯著促進了農村居民的衣著消費。同時,低保政策對農村居民家庭的醫療支出也有顯著的正向影響。表明農村居民在獲得低保補助后愿意把錢用于看病就醫,低保政策在一定程度上釋放了農村居民在醫療方面的需求。當他們處于勉強維持溫飽的情況下,農村居民沒有剩余的資金去滿足他們的醫療需求,即使略有盈余,也更愿意選擇把剩余資金進行預防性儲蓄,為未來的生活消費的不確定提前做好準備。農村低保可以增強農村居民對未來生活的預期,使其對于未來的生活和消費持有相對樂觀的態度,提升他們當期消費的信心。從而能夠拉動農村居民的消費水平,激發農村的消費潛力,促進農村經濟的良好發展。

由表3可以看出,不同控制變量對農村居民家庭消費支出的影響有著不同的差別,但是都符合預期。家庭凈資產和家庭人均純收入是直接和消費關聯的,它們對于農村居民家庭總支出和住房支出都有著正向引導,家庭凈資產越多,家庭人均純收入越高,居民家庭消費支出越高。一般對于消費而言,家庭規模越大,消費越多,從表中的結果也能夠得到很好的驗證。而健康狀況對農村居民家庭總支出、食品支出、衣著支出、教育支出和住房支出的影響為正,對醫療支出的影響為負,健康狀況越好的家庭,醫療支出越少。

與單獨使用PSM方法相比,PSM-DID方法不僅能控制可觀測的特征,而且還能在一定程度上消除不可觀測異質性的影響,從而有助于獲得更加可靠的政策效應估計結果,防止DID估計發生偏誤。運用半徑匹配方法對農村低保與家庭消費支出之間的關系進行進一步的檢驗,結果如表4所示。

從表中的回歸結果中,我們可以看到農村低保對受保農戶家庭衣著支出和醫療支出和住房支出是有顯著的促進作用的,而對家庭總支出,食品支出和教育支出的影響有限,沒有顯著的統計學意義。經過匹配后再得到的回歸結果顯示,對于受保農戶家庭衣著、醫療和住房支出,研究假設成立,低保對這三項消費支出項目具有明顯的促進效應。而農村低保對受保農戶家庭總支出,食品支出及教育支出則沒有顯著的正向作用。

使用傾向得分匹配后的DID結果顯示,農村居民的衣著支出顯著增加了43.2%,農村低保對居民家庭衣著消費的促進作用是所有考察的消費支出項目中最大的。獲得農村低保對家庭醫療支出也具有正向影響,且在1%的顯著性水平下通過了統計檢驗,農村居民家庭醫療支出增加39%,幅度也很大。住房支出同樣也在顯著性水平為1%下通過了統計檢驗,表示農村居民獲得低保后會顯著增加其家庭住房支出,增加幅度比衣著消費和醫療消費小,為19.6%。由此我們可以看出,農村居民的物資消費從滿足吃飽穿暖有房住,逐漸向吃好、穿好、住好的需求轉變。

獲得農村低保對食品支出和教育支出雖然沒有通過顯著性檢驗,但是也都是具有正向的影響。說明對于食品消費和教育支出,低保政策還是存在釋放居民消費意愿的潛力。我國實施科教興國戰略,一直非常注重教育,百年大計,教育為本。在九年義務教育的背景下,農村居民在子女教育方面的基本需求是能夠得到滿足的。另一方面也說明,無論是否獲得低保,農村居民都重視子女的教育問題,期望通過子女接受教育來使家庭脫貧。因而在獲得更直接穩定的收入來源后,并沒有很顯著地增加對它的消費。如果最低保障制度的平均標準有所提高,相信這些支出項目的變化會更加顯著。而家庭總支出方面,系數僅僅是0.296%,變化非常小,這可能與農村貧困居民的低收入水平有關。即使獲得了低保補助,農村貧困居民的收入起點還是很低,所以并不能夠顯著增加其家庭總支出,只能夠調節他們在某些方面的消費。

(三)穩健性檢驗

在進行實證分析的過程中,PSM-DID模型可以使用多種方法來進行匹配,為了提高本文分析結論的可信度,我們進一步采取近鄰匹配方法再對模型的匹配結果進行穩健性檢驗。不同的匹配方式回歸所得到的結論一致,表明表4的估計結果具有較強的穩健性。

五、結論與建議

(一)結論

基于中國家庭追蹤調查(CFPS)數據,本文對農村低保政策是否影響受保農戶家庭基礎消費支出問題進行了實證分析。研究結果顯示,農村居民在獲得低保之后,顯著增加了家庭的衣著消費,而食品消費沒有明顯變化。此外,獲得低保對農村居民家庭的醫療支出具有顯著的正向促進作用。與此同時,住房支出在農村居民獲得低保之后也有顯著的增加。至于農村居民家庭總消費支出和教育支出,分析發現低保政策對其沒有顯著影響。以上表明農村貧困居民的溫飽問題已經得到很好的解決,“吃好”之后消費需求就轉移到“穿好”上面。同時低保政策改善了農村居民因經濟因素無法及時就醫的情況,促進了家庭醫療用品和醫療服務支出的增加,從而家庭人力資本狀況得到改善。農村低保政策一定程度上完善了我國農村社會保障體系,促進了農村居民的消費,激發了農村的消費潛力。

(二)建議

1.密切關注農民合理的住房需求,切實保障農村居民“居者有其屋”。在對廣大農村居民進行住房基本需求兜底的基礎上,我們還應適當借鑒城市經驗,結合農村實際,創新住房需求模式,從多方面來保障他們的住房需求,努力讓他們“有得住”并且“住得好”。

2.繼續著力推進基本醫療衛生制度建設,持續關注農村居民看病難、看病貴問題。最低生活保障制度對于農村居民家庭醫療支出的促進作用,反映出如今“看病難看病貴”依然存在,這在很大程度上抑制了農村居民的醫療需求。政府增加在農村醫療方面的投入,能夠降低農村貧困居民家庭的醫療負擔,增加他們對未來生活的信心,在根源處增加農村貧困居民的消費意愿和消費能力。

3.在農村低保政策的基礎上,探索與其他社會福利保障政策之間的有序銜接路徑。消費是拉動經濟發展的一大引擎,能夠促進農村經濟的可持續發展,促進整體經濟的發展和轉型。隨著鄉村振興戰略的不斷深化和農村經濟的快速發展,農村居民的消費需求一定會向著多元化的方向發展和演變。但如果只是單獨依靠農村低保政策,這樣的保障力度不足以滿足廣大農村居民的多元消費需求。我們應建立起多種社會福利保障政策的合理連接,優化農村家庭消費結構,擴大居民的消費需求,從而發揮消費的基礎性作用。

參考文獻:

[1]曹艷春.農村低保制度對貧困群體生活水平改善效應研究[J].中國人口科學,2016(06):88~97+128.

[2]韓華為.農村低保會引致負向就業激勵嗎?——基于CFPS面板數據的實證檢驗[J].人口學刊,2019,41(06):89~102.

[3]姜百臣,馬少華,孫明華.社會保障對農村居民消費行為的影響機制分析[J].中國農村經濟,2010(11):32~39.

[4]解堊.中國農村最低生活保障:瞄準效率及消費效應[J].經濟管理,2016,38(09):173~185.

[5]李春根,鄒佳盈.農村低保政策與貧困對象需求的契合度研究[J].社會保障研究,2019(02):59~68.

[6]梁曉敏,汪三貴.農村低保對農戶家庭支出的影響分析[J].農業技術經濟,2015(11):24~36.

[7]朱夢冰,李實.精準扶貧重在精準識別貧困人口——農村低保政策的瞄準效果分析[J].中國社會科學,2017(09):90~112+207.

(作者單位:澳大利亞國立大學商學院)責任編輯:李政