康復訓練配合針灸和中藥貼敷治療腦卒中偏癱患者的臨床療效

張 婷

(柳州市工人醫院中醫科,廣西柳州 545005)

腦卒中是腦血液循環障礙性疾病,大多數腦卒中患者在治療后均會出現不同程度的偏癱現象,嚴重影響患者的生活質量。因此,對腦卒中患者而言,不僅需要積極有效的治療,如針灸及中藥敷貼等,還需要實施相關的康復訓練[1]。腦卒中患者顱腦損傷后神經系統并發癥的恢復是較為困難的,其常見的后遺癥為足下垂。該后遺癥嚴重影響患者的運動功能,且當其痙攣影響到下肢遠端肌肉時,還會導致痙攣性足下垂的發生,故而影響整個踝關節,減慢患者的日常行走速度,逐漸形成異常步態,增加日常跌倒的風險。所以對于腦卒中偏癱的患者,積極實施有效的康復干預是至關重要的[2]。本研究主要分析腦卒中偏癱患者采用康復訓練、針灸和中藥敷貼的療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 按隨機數字表法將柳州市工人醫院2020 年4 月至2022 年3 月接收的120 例腦卒中偏癱患者分為觀察組和對照組,均60 例。觀察組中男、女患者分別為35、25 例;年齡45~93 歲,平均年齡(73.18±4.38)歲;體質量56~82 kg,平均體質量(63.66±7.82)kg;學歷:小學及以下18 例,初中、高中28 例,大專及以上14 例。對照組中男、女患者分別為33、27 例;年齡46~93 歲,平均年齡(73.54±4.17)歲;體質量55~83 kg,平均體質量(64.29±7.93)kg;學歷:小學及以下19 例,初中、高中29 例,大專及以上12 例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。本研究經柳州市工人醫院醫學倫理委員會批準,患者及其家屬均簽署知情同意書。納入標準:①符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南(2018)》[3]中腦卒中偏癱的診斷標準;②臨床資料完整。排除標準:①合并其他器質性功能障礙及惡性腫瘤的患者;②精神障礙者;③藥物過敏者。

1.2 治療方法 對照組患者實施針灸和中藥敷貼干預。①針灸干預。根據患者活動障礙的程度及肌肉僵硬程度,利用中醫辨證取穴治療:對于上肢功能障礙的患者,在患側肢體取其肩腧穴、肩外陵穴、肩內陵穴、曲池穴、合谷穴、手三里等;對于下肢功能障礙的患者,在其患側取環跳穴、足三里穴、陽陵泉穴、太溪穴、太沖穴及風市穴等;對于上下均存在肢體偏癱的患者,需要先進行上肢針刺治療,再實施下肢針刺治療。使用毫針(蘇州東邦醫療器械有限公司,規格:長40~50 mm,直徑0.30 mm)對上述穴位進行針刺,刺入深度為 0.5~1.5 寸,留針40 min,1 次/d,治療5 d,休息2 d。②中藥穴位敷貼。藥方:丹參、川芎、紅花、赤芍、吳茱萸、當歸各15 g。將上述藥物研磨成粉末,并和蜂蜜調和均勻,制成大小一致的中藥貼片,敷在患者相關穴位上,穴位選擇和針灸穴位相同,每次敷12 h,1 次/d。觀察組患者在上述基礎上行康復訓練。①在患者病情平穩后,護理人員按摩患者的各個關節及牽拉處理,讓其緊張的肌肉得以放松,2 次/d。②脛骨前肌康復訓練:患者取仰臥位,在雙膝下放置軟枕,確保髖、膝關節呈現輕微屈伸的狀態,護理人員需要握住患者的腳跟和足前部,對足背屈曲和緩慢外翻處理,到位后慢慢進行復位,重復15 次;隨后患者改為坐姿,并保持屈膝90°,讓腳跟接觸地面,最大限度抬高患者的足底,讓其前足底為交替落地;最后轉為站立姿勢,由健側負重,屈髖、屈膝,進行足外伸展和足外翻訓練,指導患者將患肢向前一步,讓腳跟最大程度的停落地面。③小腿三頭肌痙攣訓練:在雙杠或者和站立架下放置一定斜度的鍥形板,并根據患者痙攣的程度,調整斜面,讓患者將患足放在板上,保持背伸直狀態,指導其將重心逐漸向患側移動,并借助自身的重力拉伸患側的后腿肌肉,30 min/次,1 次/d,5 次/周。④對于馳緩性癱瘓的患者,護理人員每日多次更換患者的體位,協助其進行坐、起、翻身、側臥和站立訓練,逐步過渡到邁步和行走,50 min/次,2 次/d,隨著患者能力的逐漸提高,也逐步的增加活動量,加強肌力。兩組患者均治療4 周。

1.3 觀察指標 ①比較兩組患者神經功能缺損、運動功能及平衡情況能力。采用美國國立衛生院卒中量表(NIHSS)[4]評估神經功能,評分與神經功能缺損情況成正比;采用Fugl-Meyer 量表(FMA)[5]進行運動功能評價,分數與運動能力成正比;采用Berg 平衡量表(BBS)[6]評估患者的平衡能力,分數和平衡能力成正比。②比較兩組患者的生活質量。利用腦卒中專用生活質量量表(SS-QOL)進行分析[7],共4 個維度,包括生理狀態、社會/家庭狀態、情感狀態、功能狀態,每個維度為10 小項,每個維度滿分為30 分,分數越高表示生活質量越高。③比較兩組患者日常活動能力。采用Barthel 量表(BI)[8]進行分析,滿分為100 分,分數越高,患者的活動能力越理想。④比較兩組患者的滿意度。利用自擬滿意度調查表進行分析,調查表內容包括操作方式、溝通能力、態度等,共計100 分,分值在90 分以上則為非常滿意,分值在80~90 分則為滿意,低于80分則為不滿意,信度為 0.778,效度為 0.801。滿意度=(非常滿意+滿意)例數/總例數×100%。

1.4 統計學分析 用SPSS 19.0 統計學軟件處理數據。計量資料以(±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,組內比較采用配對樣本t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,組間比較行χ2檢驗,等級資料比較行秩和檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

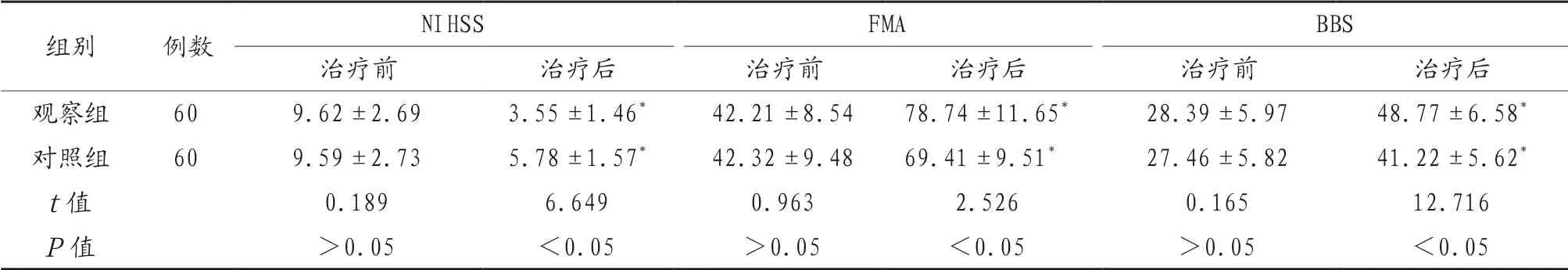

2.1 兩組患者NIHSS 評分、FMA 評分及BBS 評分比較 治療后兩組患者的NIHSS 評分比治療前低,FMA 及BBS 評分比治療前高,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組患者的NIHSS 評分比對照組低,FMA 及BBS 評分比對照組高,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者NIHSS 評分、FMA 評分及BBS 評分比較(分,±s)

表1 兩組患者NIHSS 評分、FMA 評分及BBS 評分比較(分,±s)

注:與同組治療前比較,*P <0.05。NIHSS:美國國立衛生院卒中量表;FMA:Fugl-Meyer 量表;BBS:Berg 平衡量表。

組別 例數 NIHSS FMA BBS治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 60 9.62±2.69 3.55±1.46* 42.21±8.54 78.74±11.65* 28.39±5.97 48.77±6.58*對照組 60 9.59±2.73 5.78±1.57* 42.32±9.48 69.41±9.51* 27.46±5.82 41.22±5.62*t 值 0.189 6.649 0.963 2.526 0.165 12.716 P 值 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 >0.05 <0.05

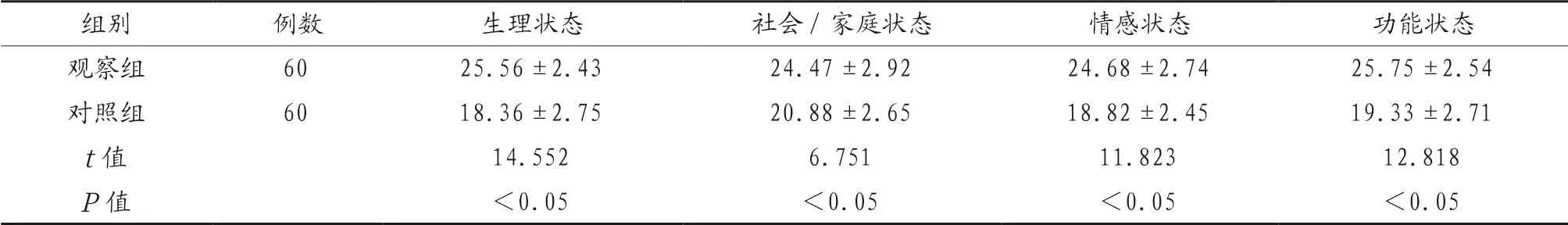

2.2 兩組患者SS-QOL 評分比較 治療后觀察組患者SS-QOL 評分比對照組高,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者SS-QOL 評分比較(分,±s)

表2 兩組患者SS-QOL 評分比較(分,±s)

注:SS-QOL:腦卒中專用生活質量量表。

組別 例數 生理狀態 社會/家庭狀態 情感狀態 功能狀態觀察組 60 25.56±2.43 24.47±2.92 24.68±2.74 25.75±2.54對照組 60 18.36±2.75 20.88±2.65 18.82±2.45 19.33±2.71 t 值 14.552 6.751 11.823 12.818 P 值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

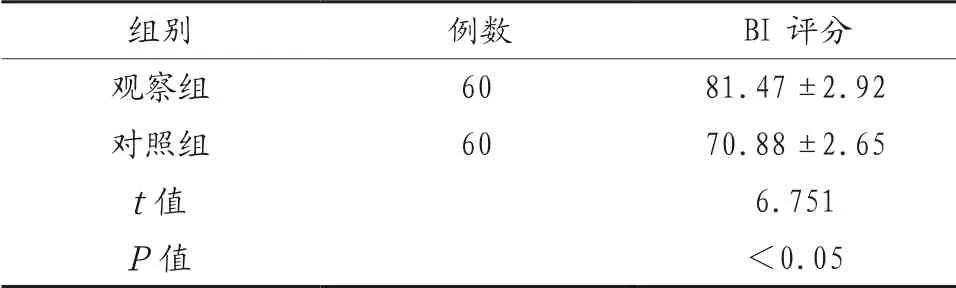

2.3 兩組患者BI 評分比較 治療后觀察組患者的日常活動能力評分比對照組高,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者BI 評分比較(分,±s)

表3 兩組患者BI 評分比較(分,±s)

組別 例數 BI 評分觀察組 60 81.47±2.92對照組 60 70.88±2.65 t 值 6.751 P 值 <0.05

2.4 兩組患者滿意度比較 觀察組患者的滿意率比對照組高,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組患者滿意度比較 [例(%)]

3 討論

現代醫學認為,腦卒中是致殘率、致死率較高的腦血管疾病,并且患有腦卒中的患者,大部分均會伴有肢體殘障的癥狀[9],患者喪失勞動能力,生活質量受到影響。因此,臨床重點關注如何促進腦卒中偏癱患者肢體恢復、改善其肢體肌力[10]。在實際工作中,護理人員協助并指導腦卒中偏癱患者進行康復治療是臨床的重要工作,近年來,中醫辨證理念在康復過程中也逐漸展現其優勢,可達到促進腦卒中偏癱患者的神經功能康復和降低致殘率的效果[11]。

在中醫學中,將腦卒中偏癱歸為“萎痹”“偏枯”范疇,認為腦卒中偏癱和臟腑、筋骨、關節疲勞有一定聯系。由于上述部位和組織離不開氣血的滋養,所以良好的氣血運行功能可確保各個部位得到充足補給。另外,中醫認為,腦卒中偏癱的病機為先天稟賦不足,致使肝腎不足,加上長期臥床,引發機體正氣虧虛,風濕熱寒等邪毒侵襲,整體的氣血運行不暢,氣血難以達到肢體脈絡,最終出現肢體屈伸不利的情況[12]。

針灸是中醫學中最常用的一種治療手段。采用針灸治療可提高患者肌肉組織的興奮性,并刺激橫紋肌,達到活血通絡、舒調經脈的功效,可以有效刺激交感神經,擴張腦血管,進而改善患者腦組織的血氧供應狀態[13]。康復訓練治療是根據患者大腦可塑性的原理,本研究顯示,觀察組患者治療后的NIHSS評分比對照組低,FMA 及BBS 評分比對照組高,提示康復訓練配合針灸和中藥貼敷治療可有效改善患者神經功能。

對于腦卒中初期的患者而言,癱瘓的肢體多以松弛性癱瘓為主,但是經過數天或數周后,大多數患者會發展為痙攣性癱瘓,如果在此階段不能有效抑制痙攣發展,患者的運動功能障礙將不可逆。在患者生命體征穩定后,積極進行康復干預,指導患者進行有效的訓練,能降低肌肉萎縮及關節僵硬等并發癥的發生率,加速偏癱肢體的恢復效果。同時,在治療過程中,選擇相關穴位進行針刺,可加速病灶周圍水腫的消失,也可改善半暗帶血液循環,加速病灶側腦組織細胞功能的恢復,進而提升生活質量。而本研究結果中,觀察組患者的SS-QOL 評分均高于對照組,也證實康復訓練配合針灸和中藥貼敷治療能提高患者的生活質量。

本研究結果顯示,觀察組患者BI 評分及滿意度高于對照組,提示通過康復訓練配合針灸和中藥貼敷治療后,患者的一系列癥狀得到大幅度改善。康復訓練能不斷恢復患者的肢體肌力,提高其肢體的運動能力。而針灸和中藥貼敷治療,針刺后會通過穴位直達患者的大腦皮層,形成中樞到患側運動傳導通路,改善運動功能[14];中藥敷貼將藥物制成中藥貼,貼在患者的穴位上,而本研究中使用的中藥均具有活血、行氣、舒筋、通絡的效果,通過現代醫學證實,中藥敷貼可以有效擴張毛細血管,同時藥效通過皮膚直達病灶,有效提高局部神經和肌肉的興奮性,使患者的肢體功能恢復[15]。并且,上述治療安全性較高,患者在整個治療期間均能保持積極良好的態度,故而能提升整體滿意度。

綜上所述,康復訓練配合針灸和中藥貼敷的治療方法,可以有效改善患者神經功能缺損情況,并提高其運動能力和平衡能力,提升日常運動功能及生活質量,值得臨床應用。