民族地區公共文化服務可及性發展的實踐與經驗*

——以浙江省景寧畬族自治縣為例

何義珠

(麗水學院,浙江 麗水 323000)

少數民族在長期的歷史發展過程中形成的獨特的語言文化、風俗習慣和禮儀規范,是中華民族傳統文化的重要組成部分,是各族人民共同擁有的精神財富和寶貴資源[1-2]。少數民族公共文化事業的發展,在相當程度上就是尊重和肯定各民族的文化價值和公民文化權利,同時也積極地影響著民族關系乃至整個社會的穩定融洽[3]。然而,隨著經濟全球化進程的加快,許多國家和民族的傳統文化正不同程度地遭受損壞和加速消失,越來越多的國家和民族由此而意識到保護、傳承民族傳統文化的重要性。保護不同民族、不同地域的傳統文化、維護世界文化的多樣性,已成為全世界關注的問題[4]。對以“大分散、小聚居”“口手相傳”為主要特點的畬族文化而言,同樣面臨著“同化”和“失傳”的危機[5]。浙江省景寧畬族自治縣探索的民族地區公共文化服務可及性發展模式,一方面可以對少數民族傳統文化進行充分挖掘和保護利用,讓民族文化的日常運用與傳承從無序轉向有序;另一方面實現了少數民族群眾對本民族傳統文化的特殊需求與政府主導的公共文化服務現代化發展的銜接,在引發少數民族文化需求擴散效應的同時,提升各民族共同參與公共文化服務的意識與能力。

1 研究背景

新中國成立以來,黨和政府高度重視少數民族文化事業的建設和發展,通過制定一系列政策措施來保護少數民族文化資源,保障民族地區群眾文化權利的實現[6]。但因受經濟社會發展相對滯后、基礎設施建設薄弱、民族人口多樣化和文化多樣性等因素的影響和制約,民族地區公共文化服務仍處于較低水平,離充分滿足民族群眾不斷增長的普遍性和特殊性的公共文化需求還存在一定的差距。目前,民族地區公共文化服務依然存在諸多深層次的矛盾和問題,主要表現在:一是歷史文化狀況、少數民族族群體價值觀念等內部要素的制約與基礎設施網絡、產品生產供給、公共文化相關政策等外部環境的影響形成的公共文化服務的差異性、復雜性和滯后性,這在很大程度上影響著民族地區公共文化服務的現代化和“適合度”。二是由經濟發展差距引起的民族地區公共文化服務供給內部關系的失衡,如資源配置失衡、供求關系失衡、產品結構失衡等,這容易導致“政府力量主導”的公共文化產品提供,難以精準對接“群眾自愿需求”。而作為全國唯一的一個畬族自治縣——浙江省景寧畬族自治縣,通過建立“零門檻”公共文化服務政策保障體系、無歧視的服務框架和日常普遍化的公共文化服務參與平臺,打造一系列有畬族標志的公共文化服務品牌,極大地提高了公共文化服務的可及性。通過對景寧畬族聚居區進行相關調查與研究,提煉其公共文化服務可及性要素,并探索畬族文化“館藏式+展示式+表演活動式+日常生活式”的優化路徑,能為其他民族地區公共文化服務現代化和可及性探索提供有益借鑒。

2 文獻回顧

可及性(Access),是美國學者羅納德·安德森(Ronald Andersen)為評測衛生服務于1968年首先提出的一個研究指標。1974年,安德森和美國衛生專家盧安·阿德(Lu Ann Aday)一起提出了解釋個體衛生服務可及性的模型[7]。1981年,洛伊·潘查斯基(Roy Penchansky)和威廉·托馬斯(Wil?liam Thomas)將可及性定義為供需之間的“適合度”,提出評價公共衛生服務供需之間適合度的“5A”框架,即可獲得性、可接近性、可適合性、可承受性、可接受性等[8]35。2000年,聯合國經濟及社會理事會從健康權的角度對公共醫療衛生的可及性進行了解釋,特別強調了經濟可及性中的公平性和信息可及性[9-10]。可及性又被稱為“社會行為模型”或“安德森模型”,一直是公共衛生領域和其他公共服務領域可及性研究的基礎性起點。如今,這個理論框架已經在公共文化服務領域孕育出了非常重要的研究發現:公共文化服務中公眾與公共文化服務之間的“適合度”,由可獲得性、可接近性、可適合性和可接受性四個不同又相互聯系的維度來表示[11]57。

2.1 理論研究

吳理財是我國最早將可及性概念引入公共文化服務領域的學者,他及其團隊的研究成果顯示,可以依據卡塔琳娜·托馬斯瑟夫斯基(Katari?na Tomasevski)把衛生服務可及性概念引入受教育權評價形成的“4A”框架在實踐中取得成功的實踐,通過借鑒衛生服務可及性分析框架和“4A”框架來完成公共文化服務可及性理論框架的建構[11]55-58。自此相關理論研究迅速回應并持續深化,公共文化服務可及性的“適合度”框架被定義成可獲得性、可接近性、可適合性和可接受性等四個維度,即可以得到的、實際得到的、得到想要的和開心得到的[12]。可獲得性指的是公共文化服務機構提供的文化設施、產品與工作人員的種類、數量和質量能否滿足公民的現實文化需求;可接近性是指公共文化服務機構所提供的基本公共文化服務能否滿足公民方便利用的要求,防范因空間距離、交通成本和時間成本導致的公民對基本公共文化服務空間的排斥,與此同時要遏止地域性、身份性和技術性歧視,尤其是要關注是否排斥老年人、留守兒童、殘疾人、農民工、少數民族等社會弱勢群體或特殊群體對公共文化服務的利用;可適合性主要指公共文化服務機構能否根據公眾文化需求變化、消費習慣差異等適時地調整和修正基本公共文化服務的管理服務機制、產品內容和標準、服務技術與手段等;可接受性主要是指公共文化服務機構提供的文化產品、服務人員在服務過程中體現出來的主觀意向和心理狀態,服務人員采取的服務方式與手段能否滿足民眾的期待,不影響民眾的獲取心情。

2.2 實證與經驗研究

對公共文化服務可及性的實證研究涉及農家書屋、鄉鎮綜合文化站、村級綜合文化服務中心、公共文化服務平臺等文化機構,但在評價維度的選擇上存在一定的差異。王前(2015)依托農家書屋服務“可及性”評價框架,從“可知曉性”“可獲得性”“可接近性”“可接受性”“可適應性”等維度對H省Y市農家書屋服務“可及性”進行評價,并從加強宣傳、強化制度建設、建立回饋反應機制等方面提出了提升農家書屋服務可及性的對策[8]36-37。姜亦煒等人(2019)基于全國公共文化服務供給總量不足和不平衡的現實,以供需導向和供給主體為考察維度,對社會參與型、志愿服務型、權威引導型和需求反饋型四類公共文化供給模式進行了實證分析[13]。馮獻、李瑾(2020)針對鄉村公共文化服務構建了包含可得性、可達性、可負擔性、可接受性、可適應性等五個維度的可及性評價指標體系,并提出村民公共文化參與的主體地位是鄉村公共文化服務可及性實現的關鍵[14]。趙益民、李雪蓮、韓瀅瑩(2021)從美國公共服務的可及性溯源、服務提供者與服務對象之間的可及性匹配等方面進行研究,提煉了“依靠形式多樣的文化活動”和“多方互利的合作機制”的美國公共文化服務可及性經驗[15]。

2.3 可及性評價要素與框架研究

錢丹、陳雅(2017)研究依托文化信息共享工程、數字圖書館推廣工程、公共電子閱覽室等公共文化服務平臺,從信息質量、系統質量、服務質量、界面可用等四個維度研究公共文化服務可及性評價要素框架的構建[16]。章群杰(2020)以溫州城市書房為實證研究對象,從可獲得性、可負擔性、可接受性和可適應性四個維度對其產生、運行和效果等方面進行可及性分析,最終得出了公共文化服務四個維度相互影響的結論[17]45-46。趙益民等人(2021)通過對美國公共文化服務的研究發現,服務資源、設施和活動內容、文化活動的參與成本、文化需求的響應程度、滿意程度等要素是公共文化服務的可及性評價的重要指標要素。謝雨婷(2021)的研究認為博物館資源和服務公眾的“可及”,是公共文化服務體系從數量供給到質量突破的轉變,從四個維度對博物館公共文化服務基礎設施和服務數量、類型、提供方式、形式內容、情感價值等與不同公眾的多樣化需求之間的“適合度”進行了評價[18]。

3 構建民族地區公共文化服務可及性的關聯分析框架

3.1 民族地區公共文化服務可及性要素識別

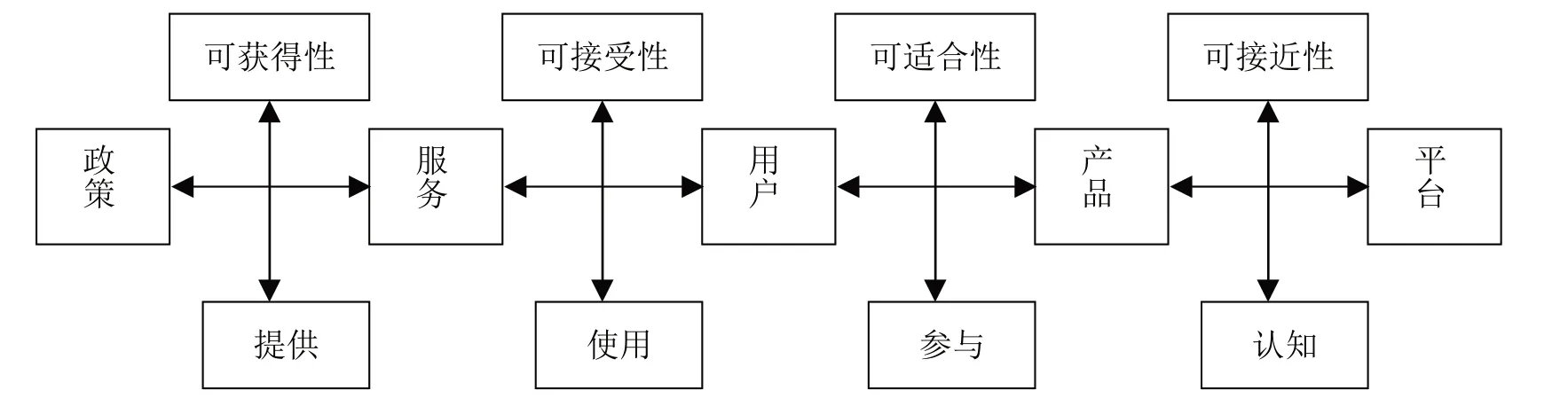

在分析民族地區公共文化服務的可及性之前,需要對相關要素進行提煉識別,以對接可獲得性、可接近性、可適合性和可接受性的具體分析維度,并構建民族地區公共文化服務可及性分析框架。綜合公共文化服務涉及的場景、內容與形式,以及民族地區的特殊性等方面,民族地區公共文化服務可及性評價要素主要包括政策、用戶、服務、平臺、產品等。具體為:(1)政策。公共文化服務是“政府主導”的文化職能履行和“社會力量參與”的公益文化活動,政府的政策支持和相關投入決定了公共文化服務供給的數量、質量和公眾滿足程度。(2)用戶。作為少數民族地區公共文化服務可及性評價的主體,呈現出動態多元化特征的用戶群體是核心要素,而提高可及性是滿足人民群眾日益增長的文化需求的重要突破口。(3)服務。公共文化服務的本質是保障公眾基本文化權利,幫助民眾形成積極的價值導向和精神追求。(4)平臺。公共文化服務需要依托現實或虛擬平臺得以實現或呈現,如圖書館、文化館、博物館等實體平臺,以及網上圖書館、VR博物館等虛擬平臺。(5)產品。公共文化服務最終以文化產品的形式提供相應服務,在不同時期或地區文化產品呈現出的內容與方式都有所差異,完善的文化產品為可及性提供核心保障。

3.2 民族地區公共文化服務可及性的關聯分析框架的構建

從上述闡述中,可以將民族地區公共文化服務可及性歸納為一種多維體系之間相互關聯的結構框架,進而探討分析框架的構建(詳見圖1)。具體而言,可獲得性是考量政策與服務匹配度的維度,要保證政策的制定實施與具體服務能夠銜接上,以此實現公共文化服務機構的文化設施、文化產品和工作人員與公民文化需求滿足順利對接。從平臺和產品匹配的可接近性維度看,線上線下的實體與虛擬服務平臺要保證用戶享用公共文化服務的時間成本、空間成本和交通成本在可接受的范圍內,還要在技術和數字化背景下照顧到老年人等特殊群體的需要,即平臺和產品的“適老化”“民族化”“多樣化”等。可適合性,對照的其實是產品和用戶的匹配,這一匹配聯結是動態的,要保證能隨著技術和社會發展的變化適時調整與公共文化服務相關的制度、產品、服務方式和手段等。可接受性維度本質上體現的是對用戶滿意度的衡量,與公共文化產品的質量、工作人員的服務態度與精神狀態,以及服務所采取的手段相關聯。可獲得性、可接近性、可適應性和可接受性四個維度是相互關聯、相互滲透、相互影響的,共同構成了公共文化服務可及性的關聯分析框架。

圖1 民族地區公共文化服務可及性的關聯分析框架

4 景寧公共文化服務可及性發展的實踐經驗

4.1 可獲得性:政策與服務匹配

公共文化服務體系建設作為我國的具體制度安排,已經形成了以公共文化設施免費開放、國家重大文化惠民工程實施、文化遺產的保護利用、政府購買公共文化服務等為主要特征的政策法規體系,包括國家法律、行政法規、部門規章和地方性法規和規章、政府規范性指導文件,以及國家與行業標準。但是,民族地區與發達地區存在巨大的發展差距,成了構建公平、均等、優質的民族地區公共文化服務需要跨越的障礙。在景寧公共文化服務可及性發展的實踐中,各級政府和文化職能部門通過制定和實施相關扶持政策,推動公共文化服務從“送文化”到“養文化”“種文化”“創文化”的供給轉變,不斷滿足畬族群眾對公共文化產品的需求[19]。浙江省為了加大對景寧公共文化服務實踐的政策支持,建立了一套較為完整的制度保障與循環改善體系:2007年《關于進一步加強全省農村文化建設推動畬鄉文化大發展大繁榮的實施意見》[20];2013年《關于繼續支持景寧畬族自治縣文化發展的實施意見》,提出了支持景寧提升公共文化服務體系建設的具體措施:指導景寧創建省級公共文化服務體系示范區;確定浙江省圖書館、博物館與景寧縣圖書館、博物館的幫扶關系,幫助景寧的數字圖書館建設;支持景寧完善公共文化設施網絡等;2017年《中共浙江省委辦公廳浙江省人民政府關于加快構建現代公共文化服務體系的實施意見》指出,支持少數民族聚居區“發掘、開發、利用民族民間文化資源,豐富公共文化服務內容,發展地方特色文化,促進當地經濟社會發展”。“繼續加強對畬族等少數民族的廣播電視傳播和網絡站點建設。”[21];2018年《浙江省公共文化服務保障條例》[22]。

在上級政府政策的支持下,景寧結合“畬鄉”的特殊性加強公共文化制度的設計研究,先后出臺了一攬子支持政策,主要包括文化事業發展政策、民族民間文化保護、財政扶持政策等。主要有:2008年《中共景寧畬族自治縣委關于加快建設文化畬鄉的決定》;2010年《景寧畬族自治縣民族民間文化保護條例》,提出“建立縣、鄉(鎮)、村三級民族民間文化保護體系”;2010年《全國畬族文化發展基地總體規劃》;2012年《關于推進公共文化服務體系建設的實施意見》;2014年《景寧畬族自治縣基本公共文化服務實施標準(2015-2020年)》;2014年《浙江省景寧縣公共文化服務保障條例》,從公共文化服務設施、機構、服務提供、公共文化產品、社會力量參與、保障與激勵六個方面形成了強制性的規范約束,在人、財、物等方面為公共文化服務的發展提供了充分保障。景寧在國家、地方政府及各級職能部門的公共文化服務政策支持體系的基礎上,通過推出“畬鄉文化卡”“文化物流”,設立“畬鄉漂流書屋”“畬鄉書房”等形式實現公共文化服務的全覆蓋,在充分保障少數民族群眾基本文化權利實現的同時,很大程度上提升了景寧公共文化服務的可及性(詳見表1)。

表1 景寧公共文化服務機構分布情況(2013年—2020年)

4.2 可接近性:平臺和產品匹配

景寧公共文化服務可及性的水平較高,得益于其服務平臺和文化產品的緊密關聯,以及在群眾群體中的較高知曉率。景寧創建的“文化自治、五權圓夢”公共文化服務體系,形成了“文化預報”“項目申報輔導制”“文化項目申報答辯,項目上墻”“鳳舞畬山大舞臺”“文化物流”等公共文化產品生產載體,不僅可以提高文化資源的流通與高效利用,更是讓群眾能實際獲得更加多元優質的公共文化產品。“文化預報”是景寧2013年推出的[23],由文化相關部門模擬氣象預報的形式,在月初通過景寧縣人民政府網、中國景寧新聞網、社區公告、鄉鎮宣傳欄、報紙等媒體對文化活動進行公開預告,公開的信息包含了節目名稱、時間、地點、責任單位和內容概況。“文化預報”為群眾獲得和參與文化活動提供了信息,有效地避免了公共文化服務過程中的信息不對稱現象,精準匹配不同人群的差異化文化消費選擇。“項目申報輔導制”是景寧文化相關部門為保障公民的需求表達權推出的活動,在引導群眾自辦文化、激發文化創新和需求活力發揮了重要的作用。如“景南仁孝文化節”“雁溪謝神節”“湯北湯氏文化節”“章坑嘗新節”等特色活動,已經成為群眾參與公共文化服務傳承畬族文化的重要平臺。“文化項目申報答辯,項目上墻”[24]是為了解決有限公共文化資源分配的公平性和合理性問題,借用專家和群眾共同評選的方式,一方面保證了群眾對申報項目參與和決策的權利,另一方面發揮了文化部門和專家的指導作用。“鳳舞畬山大舞臺”是由景寧縣文化部門2012年推出的“零門檻”文化活動載體,已經覆蓋到景寧的各鄉鎮、街道、社區、村落,并且形成了“畬家飄歌”“農民藝術節”等一系列群眾主動自覺參與和日常消費的文化產品[25]。

4.3 可適合性:產品和用戶匹配

景寧在保證轄區各民族群眾基本文化權利實現的基礎上,同時以畬鄉特色服務和群眾參與來提升公共文化服務的可及性。首先,利用“三月三”“攝影節”“農民藝術節”等傳統和新興節日載體,為群眾參與創作和演繹畬族民族特色節目提供契機,如“畬山茶歌”“畬族傳統婚嫁表演”“畬家謠”“千年山哈”等,極大地促進了畬族文化的繁榮[26]。并在此基礎上引導群眾參與畬族山歌展演、畬族風情體驗、畬族體育展示等群眾文化活動,讓各族群眾在參與活動的同時又加深了對民族文化的認識和傳播。其次,依托民宿、農村文化禮堂等建設民宿書吧、城市書房等公共閱讀空間,在擴大公共文化服務輻射半徑的同時,讓縣域內外的群眾可以方便快捷地享受畬族特色公共文化服務。如“伏田一葉”“云鶴水岸”“云耕生活”“宿葉”等民宿建立的特色書房,會根據群眾需求和點單去更新配送新書,滿足了畬族文化體驗者、游客、農戶等參與畬族文化閱讀和傳播的需要。而由景寧縣圖書館指導和投入的“特色書屋”,由于實現了從“要我建”的被動參與向“我要建”的主動參與轉變,具備靈活的“開放定制”和“菜單式服務”,提高了群眾參與的廣度和深度。截至目前,景寧已經建成了“士兵書屋”“茶林書屋”“莊稼書屋”“畬娘書屋”“雅景書屋”等特色書屋,大大提升了景寧公共文化服務的可適合性。

4.4 可接受性:服務和用戶匹配

可接受性的本意是指,“符合認可標準的滿意度”[17]36。這就意味著,對這一維度的評價主要體現用戶在使用服務中的心理狀態,即用戶預期與使用服務所產生的差異越小,可接受性越大。景寧在提高服務與用戶匹配方面,采取了一系列舉措。從2011年開始,景寧推出“文化項目申報制”的公共文化服務與用戶的“對話平臺”,不僅豐富了文化產品和服務供給,更是將公共文化供給方式從“供應型”轉為“需求型”,極大彌補了政府部門提供的文化產品和服務供給的單一性,激發了群眾的文化創造力。2017年景寧縣文廣局聯合景寧縣公安局推出了“文化身份卡”,通過整合景寧縣圖書館、景寧影城、文化館、畬族歌舞團等場所的文化資源,精準對接外來務工人員等“弱勢群體”的公共文化服務需求,如提供免費借閱圖書、低價看電影、免費欣賞文化精品劇目《印象山哈》等。2018年,景寧文化部門啟動的“文化物流”服務項目,將“送文化”和“種文化”延伸到了鄉村空間,針對不同區間群眾的文化需求,實現了送戲、送電影、送展覽服務的同時,還能在很大程度上充分挖掘鄉土文化,培育基層群眾文化供給的“造血”功能。

由此可見,景寧的實踐探索為民族地區公共文化服務增強可及性提供了可操作的執行框架,主要體現在以下幾個方面:一是建立了“零門檻”的政策保障框架。浙江省在國家相關法律法規和政策制度的基礎上,為景寧公共文化服務建設建立了循環幫扶機制,而景寧又在上級政策制度的安排下根據地方特點進行了完善和創新轉化,創建了群眾享受公共文化服務的“零門檻”制度,可謂是消除了公共文化服務的政策盲區。二是形成了無歧視的服務框架。以“畬鄉漂流書屋”“民宿特色書屋”等解決了公共文化服務空間排斥的問題,再通過“畬鄉文化卡”“申報答辯”“項目上墻”“文化物流”“開放定制”和“菜單式服務”等遏止了身份性歧視的問題發生。三是搭建了群眾性的公共文化創作平臺。運用“文化項目申報制”“文化項目輔導制”“鳳舞畬山大舞臺”等充分挖掘畬族民間素材,并主要以群眾為主體進行創作和轉化。同時通過“三月三”等傳統節日和活動,打造一系列畬族標志性的公共文化品牌,滿足了群眾對公共文化服務內容和服務過程的期待。