廣東省特殊醫學用途配方食品監管對策研究

◎ 袁筱怡,楊 媛,史韋艷

(廣東省食品安全學會,廣東 廣州 510000)

特殊醫學用途配方食品(以下簡稱“特醫食品”)是隨著時代的進步、醫學的發展、社會的需求而逐步發展起來的特殊食品類別。2019年12月《中華人民共和國食品安全法實施條例》實施,對特醫食品的銷售有了新的規定,明確了特醫食品日常監管要求。本文通過調研深入了解廣東省特醫食品經營和管理現狀,發現存在的隱患及薄弱環節,及時調整監管對策,推動全省特醫食品全程監管及規范使用。

1 對象與方法

按照地域與經濟條件的均衡性,在廣州、深圳、佛山、汕頭、湛江和韶關抽取21家醫療機構和26家經營店,開展實地考察及問卷調查。

2 結果與分析

2.1 調查對象的基本情況

本次調查對象共計47個,銷售或提供特醫食品35個,其中綜合醫院14家(7家有銷售特醫食品),婦幼醫院7家(3家有銷售或提供特醫食品);零售業26家,其中藥品零售企業9家(8家有銷售特醫食品),小超市或小賣部2家(2家有銷售特醫食品),母嬰店15家(15家有銷售特醫食品)。具體情況見表1。

表1 不同地區調查對象數量和銷售特醫食品情況表(單位:家)

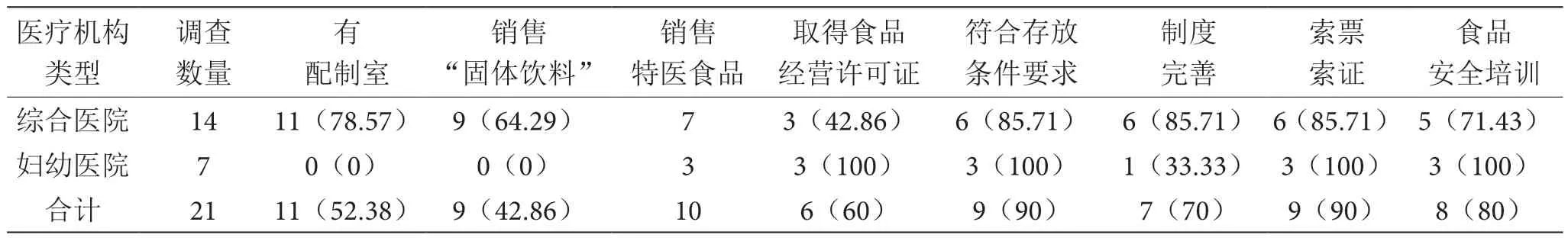

2.2 醫療機構中特醫食品管理現狀

由表2可知,21家醫療機構中銷售特醫食品有10家,其中6家取得食品經營許可證(60%),7家建立完善管理制度(70%),9家完成索證索票(90%),8家有開展食品安全培訓(80%),9家特醫食品存放合理(90%),9家銷售“固體飲料”(42.86%)。

表2 醫療機構實地調研情況表[單位:家(%)]

21家醫療機構中設有配制室的有11家(占52.38%),但大部分醫院的配制室面積小,布局不合理,無設預進間和相應的消毒、更衣、盥洗設施;原料與成品有交叉污染,原料未經拆箱直接放在配制室內,存在交叉污染的風險。

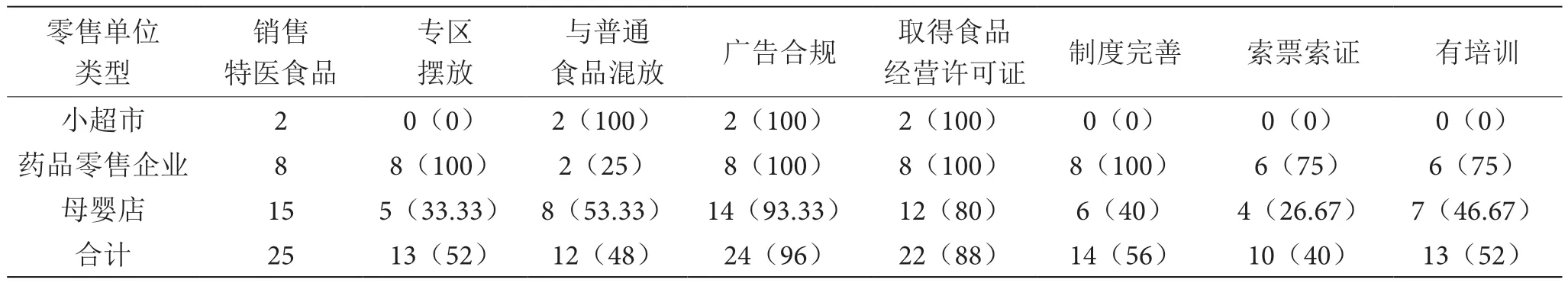

2.3 經營單位中特醫食品管理現狀

本次調查零售單位共26家,25家有銷售特醫食品,其中藥品零售企業8家,母嬰店15家,小賣部或小超市2家。持有效食品經營許可證22家,持證率88%。設立銷售專區有13家(占52%),普通食品與特醫食品混放有12家(占48%),完成索證索票有10家(占40%),制度健全的有14家(占56%),具體情況見表3。

表3 零售單位實地調研情況表[單位:家(%)]

3 特醫食品發展建議

3.1 規范特殊醫學用途嬰兒配方食品的銷售渠道

本次調研發現,特殊醫學用途嬰兒配方食品的主要銷售渠道是醫院周邊的母嬰店,但同時發現這些母嬰店在經營過程中存在沒有劃分專區而與其他食品混放、沒有設立提示牌、索證和索票不規范、食品安全管理制度不完善及從業人員培訓不到位等現象。特醫食品不同于普通食品,國家對其流通環節已有特別規定。建議監管部門加強監管,嚴格落實,重點是母嬰店的監管。①按《食品經營許可審查通則》第20條、第21條和《中華人民共和國食品安全法實施條例》第39條的規定,落實經營特醫食品應當在經營場所劃定專門區域,或者柜臺(貨架)用于貯存、陳列和銷售特醫食品,不能與普通食品藥品等混放銷售,并應當設有提示牌。②必須按照《特殊醫學用途配方食品注冊管理辦法》的要求進行索證索票。③規定從業人員定期進行特醫食品知識的培訓,只有他們掌握特醫食品的知識與法規的規定,才能正確引導消費者購買[1]。

3.2 鼓勵特醫食品企業創新發展

我國特醫食品產業基礎薄弱、市場內產品種類稀少、選擇有限、進口產品占較大份額,但實際需求大[2]。因此建議出臺一些具體政策,對從研發、生產一直到流通和使用的各個環節進行規劃,培養一批創新型特醫食品的產業,滿足患者的需求。特醫食品在我國擁有廣闊的發展前景,在臨床營養治療過程中可以節省大量的資源,減少衛生資源的浪費。只有完善特醫食品的供給品種,降低價格才能有效促進特醫食品的使用。

3.3 提高醫療機構對營養治療的認識,加強能力建設

本次調研的醫療機構均為三甲醫院,只有廣州市1家婦幼醫院設有營養科,其余5個市的婦幼醫院均未設立營養科。一些綜合醫院雖建立營養科,但存在人員和場所配置不足,如湛江、韶關兩地醫院的營養科基本上未開展營養治療,形同虛設。《廣東省國民營養計劃(2017—2030)實施方案》中對設立營養科、配備人員、住院病人營養篩查率和營養不良住院病人治療比例有明確規定,建議醫療機構按《實施方案》中的實施營養治療要求設立科室、落實人員,并將營養科列入一線科室,逐步開展工作;進一步規范配制室的建設,設立與配制量相適應的配制室,按配制流程進行布局,并設置原料倉、預進間、配制間等,預防交叉污染;按規定設立相應的消毒、更衣、盥洗、通風、防塵、防蠅、防鼠、防蟲和洗滌設施;完善有關衛生管理制度,做好個人衛生和健康管理等工作,確保配制的特醫食品安全、有效。

3.4 盡快出臺醫療機構使用特醫食品的有關規定和指引

本次調研醫院管理層和一線醫護人員呼聲最大的是希望有關部門盡快出臺配套政策,規范特醫食品在醫療機構的銷售模式、收費渠道、收費標準以及臨床應用指引,使特醫食品在醫療機構銷售合法化、規范化,從而打通特醫食品銷售的瓶頸,真正惠及有需要的人。建議相關部門參照其他省市已出臺的針對醫療機構特醫食品的管理規范和使用指引,規范醫療機構的特醫食品使用,使之有規可循[3]。

3.5 強化科普,落實專業培訓,形成共治

我國特醫食品起步慢,現處于初級階段,消費者對特醫食品的知曉度不高,患者的接受程度低,一些專業醫師對特醫食品也不清楚,大部分臨床醫生重視靜脈營養,忽視腸內營養[4]。另外,各級食品監管機構對特醫食品在醫療機構中的監管缺乏經驗,地方監管部門存在制度要求,但國家缺乏特醫食品的具體監管政策,使其在銷售環節(特別是醫療機構)的監管中無據可依。因此,必須加強對消費者的科普和對醫生的專業培訓,雙管齊下[5]。對消費者以科普宣傳引導為主,提升認同。對醫護工作者進行培訓,定期推出規范教材,供醫護人員網上學習。監管方面,應盡快出臺相應的制度,加強各級監管人員的培訓,提高特醫食品監管人員的專業素質,保障技術的專業性和執法的專業性,提高監管隊伍的監管水平,實施最嚴格的監管。

4 結語

建議衛生健康部門進一步加強對醫療衛生機構的監管,規范醫療衛生機構經營、使用特殊醫學用途配方食品,嚴格落實醫德醫風主管責任,督促轄區內醫療衛生機構規范依法執業行為,落實食品安全責任。建議市場監管部門進一步加強產品上市銷售中的監管,嚴格落實食品安全監管責任,促進特醫食品的全過程監管落到實處,形成閉環管理,確保特醫食品市場安全有序發展。