不同灌水次數對于小麥產量的影響

——基于Meta分析

王福生 戎文杰 干家欣 童琦媛 翁明皓

(淮安市水利勘測設計研究院有限公司,江蘇 淮安 223001)

引言

小麥是3大谷物之一,是我國主要的糧食作物,保證小麥的高產對于我國日益增加的人口和糧食需求有重要意義,2022年我國的小麥產量達到了1357.6億kg。小麥的生長用水約占中國北方農業用水的70%,小麥生長需要大量的水分,而近年由于全球變暖,氣候發生變化,降雨量受到氣候影響隨之變小,我國的降雨大體從東南向西北方向遞減,在我國國情以及氣候變化的形勢下,小麥的發展正面臨干旱和減產的威脅與挑戰[1]。灌溉對于小麥生長有重要意義,適當的灌水會促進小麥生長,增加小麥的產量,而過度的水分脅迫或者是過多的水分投入則會影響小麥的生長進一步減少小麥的產量。在拔節期進行適度的水分脅迫能夠有效提高水分利用效率。在小麥的生育期中,灌水量會和總耗水量呈正相關的關系,而耗水量還會和土壤水消耗量呈現顯著的負相關關系[2],在拔節期之前,冬小麥的田間耗水量和大氣蒸發量呈正相關。有研究表明,適應小麥生長發育的土壤含水量為70%~80%,但由于小麥各器官對于土壤水分的敏感程度有所不同,因此冬小麥在不同生育期內對于土壤水分的下限值也有所不同,因此適當減少灌溉次數和灌溉水量能夠有效增加土壤水分的消耗,從而減少生育期內的總耗水[3]。小麥的產量會受到水分脅迫不同程度上的影響,干旱條件下,小麥的地上部分生長較慢,干物質向根的方向移動,而根冠比會增大,地上部位的干物質分配率會下降[4]。生育期后期的水分脅迫會造成小麥的早衰,光合能力急速下降,繼而造成小麥產量的下降[5]。小麥的生長對于土壤水分的不足有著調控能力,因此這對減少小麥的灌溉用水從而節約水資源有著重要意義。小麥的灌水次數會影響小麥的生長于產量。因此本文聚焦于灌溉次數這一指標,研究不同的灌溉次數對于小麥產量的影響。

Meta分析是一種統計方法,通過不同文章中不同試驗里的數據點,討論不同試驗處理中某些變量對于Meta分析中累計效應的影響,從而找出研究問題所關注的變量間的明確關系模式。Meta源于希臘語,1976年,美國教育學家首次使用了Meta-analysis一詞,并且創造了效應量這一衡量指標,通過統計學上的方法來總結分析大量同主題的科學研究,并得出結果[6]。有學者通過Meta分析研究耕作方式對于小麥產量和水分利用效率的影響,結論表明,旋耕降低了小麥的產量和水分利用效率,免耕提高了小麥的總體水分利用效率[7]。也有研究通過Meta分析開展了水分脅迫對于小麥品質和產量的研究影響[8]。本文旨在通過Meta分析的方法收集文獻,以研究灌水次數這一灌溉指標對于小麥生長的影響。

1 材料與方法

1.1 數據檢索收集與篩選

本文通過在中國知網(CNKI)以“小麥”和“灌水/灌溉次數”等關鍵詞進行檢索,搜索了自2000—2022年發表的文獻。本次研究中的數據篩選標準如下。

試驗為大田試驗,盆栽實驗不被納入本文的研究;對照組為小麥僅澆越冬水,處理組為不同的灌水次數;剔除不同論文中相同的實驗數據。

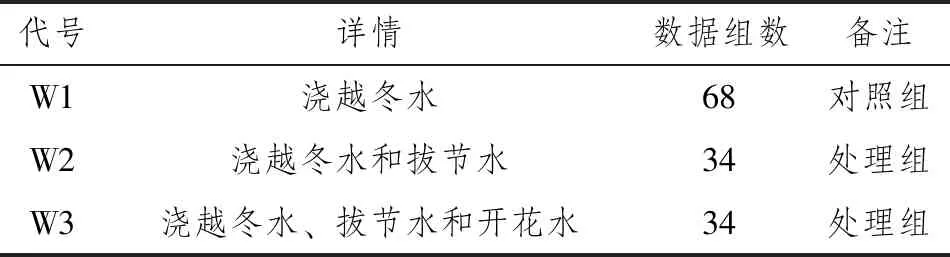

按照以上標準進行篩選后,共有68組觀察數據被納入本文的研究。為進一步研究不同的灌水次數對小麥產量的影響,本文將收集到的灌水次數進行分類,詳情見表1。

表1 灌水次數分類

1.2 研究方法

Meta分析法(Meta-analysis)是在收集整理前人研究成果的基礎上,采用統計的概念與方法剖析研究變量之間的明確關系模式,主要包括確定研究主題、文獻檢索及篩選、研究數據提取、研究數據分析等基本流程。

采用均值比作為效應量,即lnRR,采用lnRR可以減輕由于不同試驗地點,以及作物品種等差異帶來的異質性。本研究以W1即只澆越冬水作為對照組,以研究不同灌水次數處理對于小麥產量的影響。

(1)

式中,lnRR為效應量,為無量綱單位;yt表示處理組的小麥產量;yc表示對照組組的小麥產量。

研究內方差采用式(2)計算:

(2)

式中,Se是處理組產量的標準差;Sc是對照組產量的標準差;Ne是處理組的樣本大小;Nc是控制組的樣本大小。

本研究的加權響應比采用式(3)計算:

(3)

式中,i為樣本數量;k為積累數;Li為觀察效應值;w*為每個反應比的權重。

本文的95%置信區間采用式(4)計算:

(4)

由于實驗數據來自不同的文章,存在土壤、水文、小麥品種的差異,本文采用隨機模型進行計算。此后,根據所得結果,如95%置信區間包括0,則說明研究的差異不顯著,如95%的置信區間不包括0,則說明差異顯著。為便于理解和說明,本文將效應量lnRR按式(5)轉換為百分比的形式。

(elnRR-1)×100

(5)

如lnRR為正值,則說明不同的灌水次數水小麥產量有增加效應;如lnRR為負值,則說明其對于小麥產量有降低效應。lnRR和0值的距離越接近,說明該灌水次數對于小麥產量的影響越小。

2 結果與分析

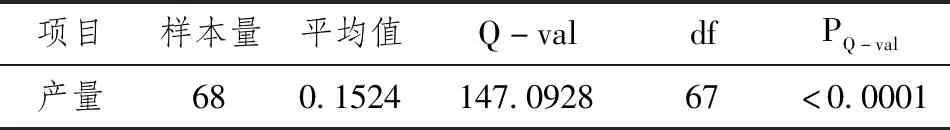

如表2所示,對于固定模型和隨機模型的選用是通過異質性檢驗即P值(PQ-val)來確定,當P值小于0.05,說明研究量差異顯著,則選用隨機效應模型,而當P值大于0.05,則說明研究差異不顯著,選擇固定效應模型,本文的P值小于0.0001,說明研究差異顯著,選擇隨機效應模型。

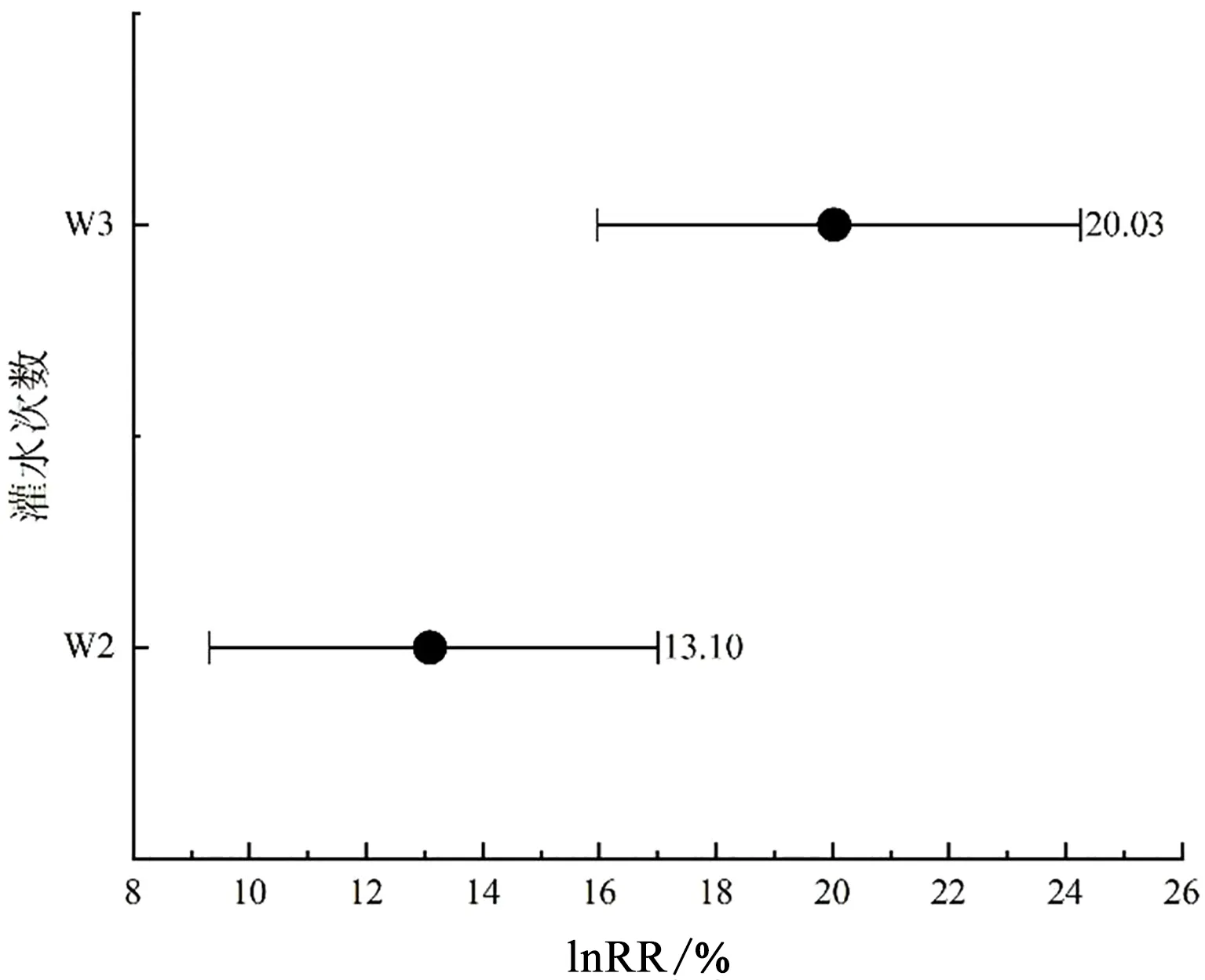

如圖1所示,本研究以僅澆冬水作為對照組開展研究,共有2種灌溉次數被納入研究,分別為澆越冬水和拔節水(W2),澆越冬水、拔節水和開花水(W3)。W2和W3的95%置信區間均不包括0,說明其增產效應顯著,W2的增產效應達到13.10%,W3的增產效應達到20.03%。研究結果表明,灌水次數的增加會顯著提升小麥的產量。

表2 綜合效應樣本描述統計分析

圖1 不同灌水次數對小麥產量的影響

3 結論與討論

本文的研究表明,小麥產量會隨灌水次數的增加而增加,小麥產量和干物質的形成密切相關,而小麥的干物質是光合作用的產物,相較于施肥,水分對于各階段干物質的形成的影響更大[9]。為小麥提供合理的灌溉,對干物質的積累有促進作用。此外,冬小麥的灌溉管理措施是冬小麥在大田越冬生產過程中的重要栽培管理措施,能夠促進抗凍保苗并且有利于冬后小麥的生長[10]。有相關研究表明,冬小麥的株高會受到不同生育期的缺水程度的影響,株高會隨著缺水程度的增大而降低,并且后續的復水也無法實現株高的增大[11]。小麥產量極大程度受自然降雨和灌溉水影響,適當的水分脅迫有利于籽粒產量的增加,過多的水分可能造成植株群體群落結構不盡合理,造成減產,因此,合理的灌溉成為決定小麥產量的關鍵因素[12]。小麥旗葉的凈光合速率和小麥的灌水次數呈現正相關的關系,小麥產量及構成因素受光合作用的影響程度會隨著灌水次數的增多而增多[13]。有相關研究表明,隨著灌水次數的減少,產量下降率越高,但這一效應會受到不同小麥的品種間差異影響[14]。有學者研究表明,小麥節水灌溉的最佳灌溉模式為“拔節水+揚花水”,高產栽培的最佳灌溉模式為“拔節水+揚花水+灌漿水”[15]。本文的研究結果表明,在澆越冬水的基礎之上,W3的增產效應達到了20.03%,可以看出小麥的產量與灌水次數顯著相關。但與此同時,小麥在前期的供水不足之后,在開花期補充水分,小麥的產量會呈現出一種補償效應,進而說明干旱處理對于小麥生長不一定總會帶來負面效應,而作物后期的抗旱能力是可以通過前期適宜的干旱處理提高的[16]。

小麥的品質也會受到灌水次數的影響,適量的灌水運籌能夠提高小麥的籽粒容量、濕面筋含量、蛋白質含量以及沉降值等品質類的指標[17]。有研究表明,灌水次數和小麥籽粒蛋白質含量的變化趨勢呈現負相關的關系,而以蛋白質含量、籽粒容重以及穩定時間等品質指標作為衡量標準時,冬小麥的品質也會和灌水次數呈現負相關的關系[18]。適宜的灌水對于調節小麥籽粒的支鏈淀粉含量有重要意義,能夠使小麥籽粒中的支直比例達到預期目標[19]。