川滇無患子不同家系間苗木生長差異性對比

孫風霞 劉顯婭 王賀方 康立南 葉凡 金艷彬 王連春

(西南林業大學/西南林業大學西南地區生物多樣性保育國家林業和草原局重點實驗室,云南 昆明 650224)

川滇無患子(Sapindus delavayi),為無患子科無患子屬的一種落葉喬木,干通直,生長迅速,可作庭蔭樹栽植,含油量高,可制肥皂及潤滑油[1];同時無患子樹形優美,抗病蟲害,根系發達,抗逆性強,水土保持能力也很強;無論是作為園林樹種或經濟林樹種,其裁植前景十分廣闊[2-4]。當前對無患子的探究很大部分集中在種植繁育等方面[5],王海燕等通過在生產實踐中詳細總結無患子種植栽培各項技術[12]。岳華峰[6]對無患子果實經濟性狀在不同種源間的變異情況進行了研究,其研究結果表明,9個產地間的無患子果實各個性狀在9個種源均呈現極顯著的差異。辜夕容[8]對云南和四川5個地方的無患子種子品質差異等進行了系統地研究,得出四川會理種源質量均極顯著地高于其他種源。在種源研究方面,研究表明無患子不同種源間的樹高、年生長量等受種源地的緯度影響[7]。但這些研究主要是通過無患子種子品質選出優質種源,對川滇無患子家系間生長差異的研究卻很少見。導致無患子在栽培和產量提高方面存在較大盲目性。因此,本研究通過收集25份川滇無患子,分析并比較不同家系間的差異性,為川滇無患子選育優良家系提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地及材料概括

試驗地位于昆明市盤龍區西南林業大學東三環的溫室大棚(E102°45′,N25°03′),年日照時長為2327.5h,屬北緯低緯度亞熱帶-高原山地季風氣候,總體地勢北部高,南部低,由北向南呈階梯狀逐漸降低。中部隆起,東西兩側較低,大部分地區海拔在1500~2800m,年平均氣溫15°C,年降水量1450mm,具有典型的溫帶氣候特點。

以25份川滇無患子不同家系果實作為家系間差異對比的材料,播種前先配制育苗基質,紅壤∶腐殖土=3∶1混勻后分別裝入營養袋中,使用營養袋播種,播種后撒入一層木屑再配制1∶500的多菌靈進行殺菌,在育苗100d、110d、120d、130d時再使用直尺、卷尺、游標卡尺等測量其地徑、苗高,以及掛上標簽進行數據記錄。

1.2 樣品采集

2019—2020年,分別到云南省各地尋找研究材料,采集地最終選擇在云南省川滇無患子主要的分布區域中的10個縣(區),分別來自宜良2份、石林2份、彌勒1份、保山3份、嵩明5份、安寧2份、祿豐4份、施甸2份、孟定1份、林科院3份,共25份家系。采集時選擇胸徑20cm以上川滇無患子大樹陽面中上部種子,采種母樹間距在50m以上,以保證取樣的均勻性,最大限度降低母樹間的親緣關系。采種母樹要求生長正常,無嚴重缺陷,無明顯病蟲害,單株采種,果實不少于2kg。

1.3 試驗方法及測定

試驗于2021年4月14日將采集到的25份川滇無患子家系進行播種育苗試驗,共計播種800粒種子,種子于4月底開始發芽,7月初基本出齊,待川滇無患子出苗整齊后,分別在每個家系中選擇長勢相對一致,地徑、苗高相似的20株苗木,共計500株,并定期對地徑、苗高進行測量記錄,對苗高和地徑進行數據分析。篩選出25份川滇無患子中較優良的家系。

待出苗整齊后開始測量苗高、地徑等數據,測量時在25個家系中每個家系抽取20株苗木作為固定樣株,共計500株幼苗掛上標簽,每隔10d對掛牌的植株測定一次苗高和地徑生長量。

家系間的變異系數按以下公式計算:

CV(%)=100×S/X

式中,CV為變異系數;S為各家系標準差;X為各家系平均值。

1.4 數據處理

原始數據的合成、統計計算以及表格制作使用Excel、Word 2003軟件處理,采用SPSS軟件進行多重比較,方差分析及聚類分析數據。

2 結果與分析

2.1 家系間生長差異

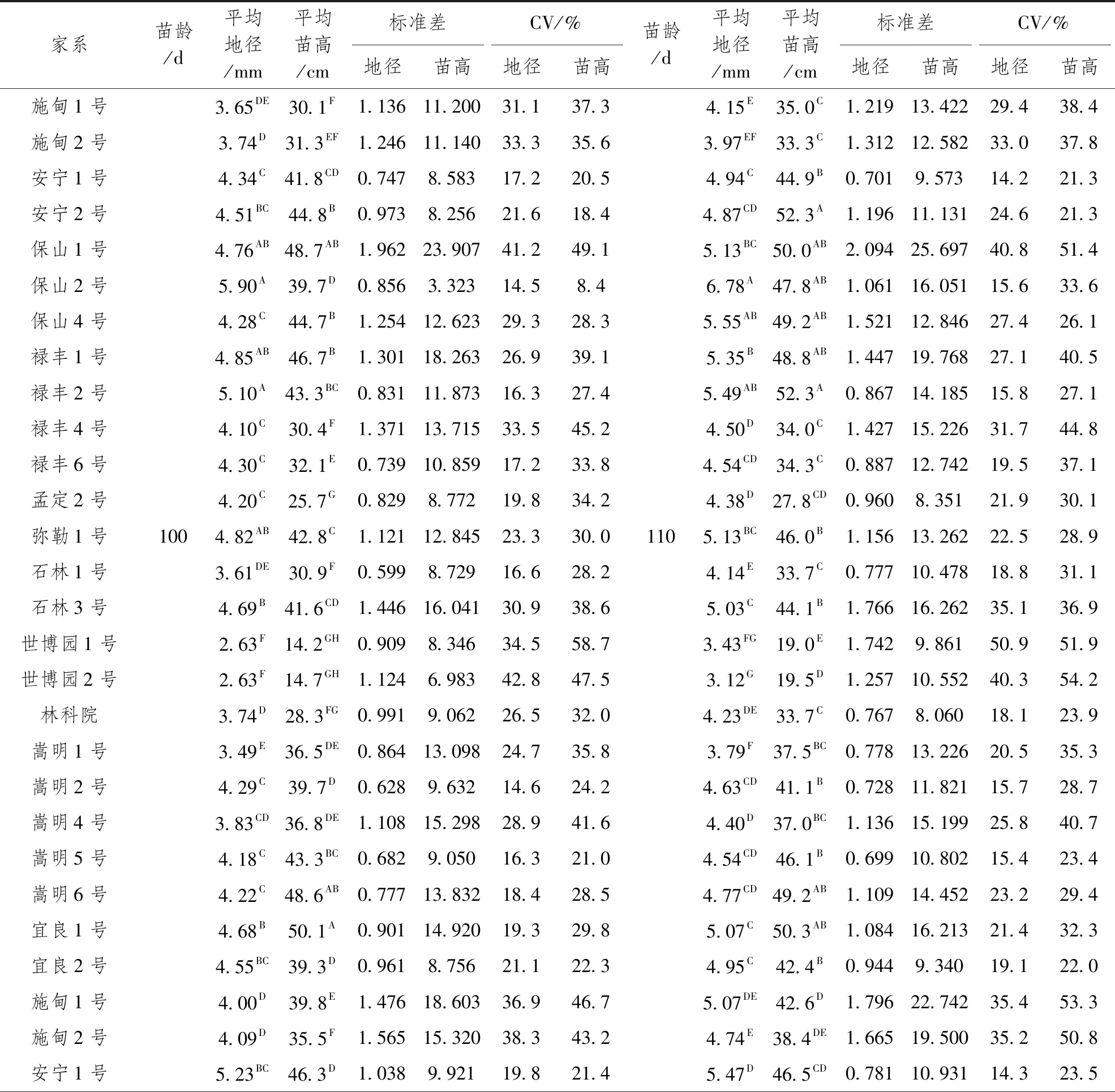

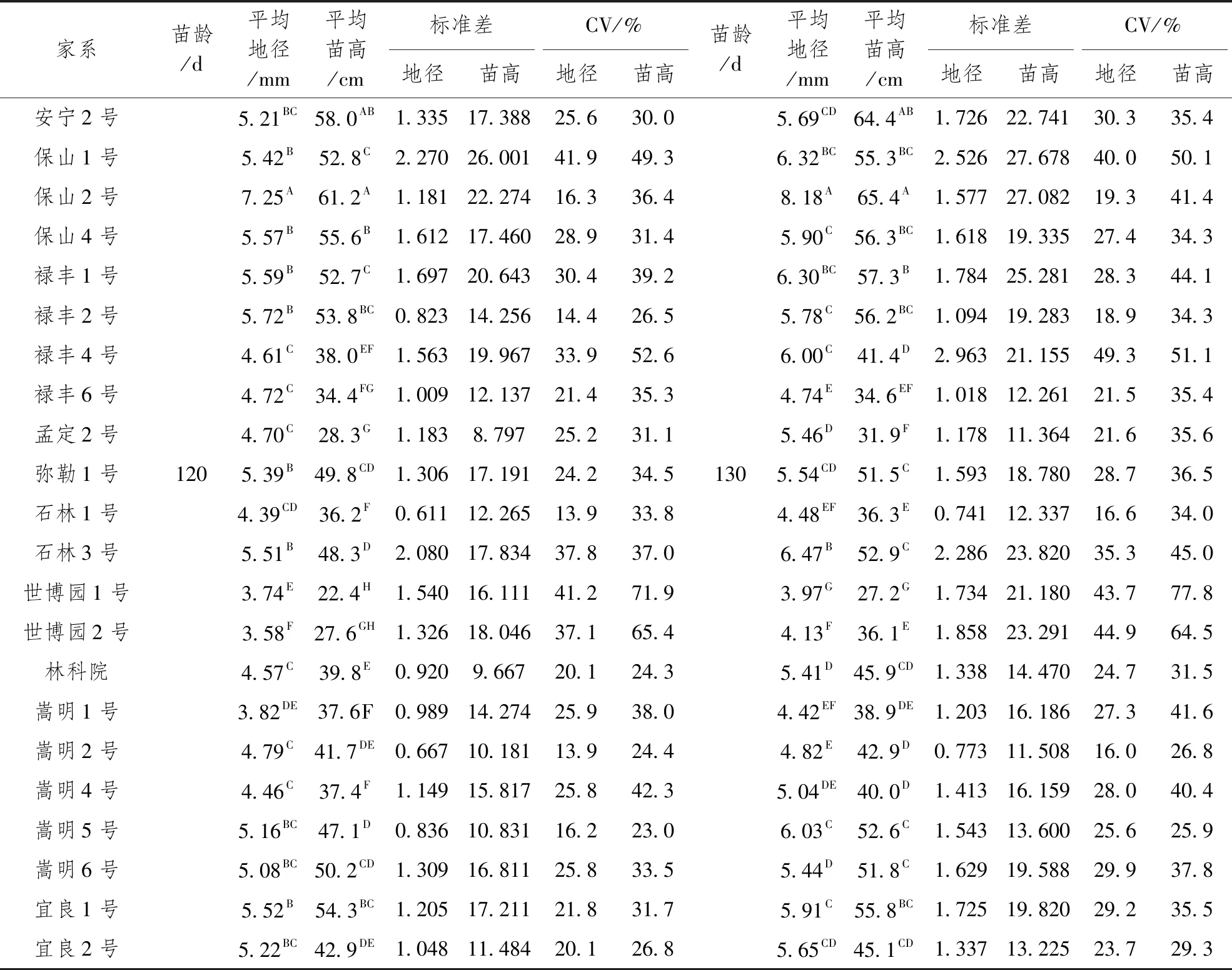

根據地徑、苗高可以衡量苗木生長的情況,為了解25個不同家系間的川滇無患子隨時間變化時地徑、苗高所呈現出來的差異性,每隔10d記錄1次數據并進行方差分析。本實驗嚴格參照胡鵬飛等的方法[9],采集數據后進行單因素方差分析了解苗木間的差異狀況,見表1,可得知不同家系、不同生長階段苗高和地徑生長性狀差異較大,呈極顯著水平(P100d、P110d、P120d和P130d≈0.000<0.01)。

表1 各家系間地徑、苗高的方差分析

研究表明,川滇無患子在同一立地類型水平上,各苗齡階段的地徑生長差異極顯著,說明了無患子苗木生長的分化對生長環境具有較高的敏感性,且川滇無患子家系間根據苗高性狀的表現有進一步選擇的必要性。因此,對其進行多重比較,見表2。

2.2 家系間地徑、苗高生長差異

對家系間4個不同苗齡階段進行分析,根據不同平均地徑、苗高,變異系數變幅等多重的比較結果可知,見表2,4個不同苗齡階段的平均地徑依次增加,但平均地徑在隨時間變化過程中地徑最大的一直是“保山2號”,在100d、110d、120d、130d時的“保山2號”平均地徑分別為5.90mm、6.78mm、7.25mm、8.18mm。其中,4個階段的變異系數的變幅大。當苗齡為110d時,變異系數的變幅最大,為14.2%~50.9%,其中,“世博園1號”變異系數的變幅最大,變幅最小的是“安寧1號”,說明各家系間的苗木生長的分化逐漸增大。

苗齡為100d時,各家系的平均苗高為14.2~50.1cm,其中“宜良1號”最高為50.1cm,“世博園1號”苗高最小為14.2cm。變異系數的變幅為8.4%~58.7%,說明各家系間的苗木生長的分化逐漸增大;苗齡為110d時,各家系的平均苗高為19.0~52.3cm,其中,“祿豐2號”和“安寧2號”平均高一致為52.3cm,“世博園1號”苗高最小為19.0cm。變異系數的變幅為21.3%~54.2%,說明各家系間的苗木生長較上一次的整齊;苗齡為120d時,各家系的平均苗高為22.4~61.2cm,最大的是“保山2號”61.2cm,最小的是“世博園1號”22.4cm。變異系數的變幅為21.4%~71.9%,苗高較上一次明顯增加;苗齡為130d時,各家系的平均苗高為27.2~65.4cm,最大的為“保山2號”65.4cm,最小的是“世博園1號”27.2cm。變異系數的變幅為23.5%~77.8%,苗高,變異系數幅度繼續增加。綜上所述,根據家系間苗高數值統計進行分析得出,在110d、120d時平均苗高最大的家系有所不同,分別為“宜良1號”“祿豐2號”和“安寧2號”,而120d、130d時家系間平均苗高趨于穩定均為“保山2號”苗高最優。但平均苗高最差的在4個苗齡階段是一致的均為“世博園1號”。其中,家系間不同苗齡階段的變異系數的變幅大。

表2 各家系間地徑、苗高的統計分析

續表 各家系間地徑、苗高的統計分析

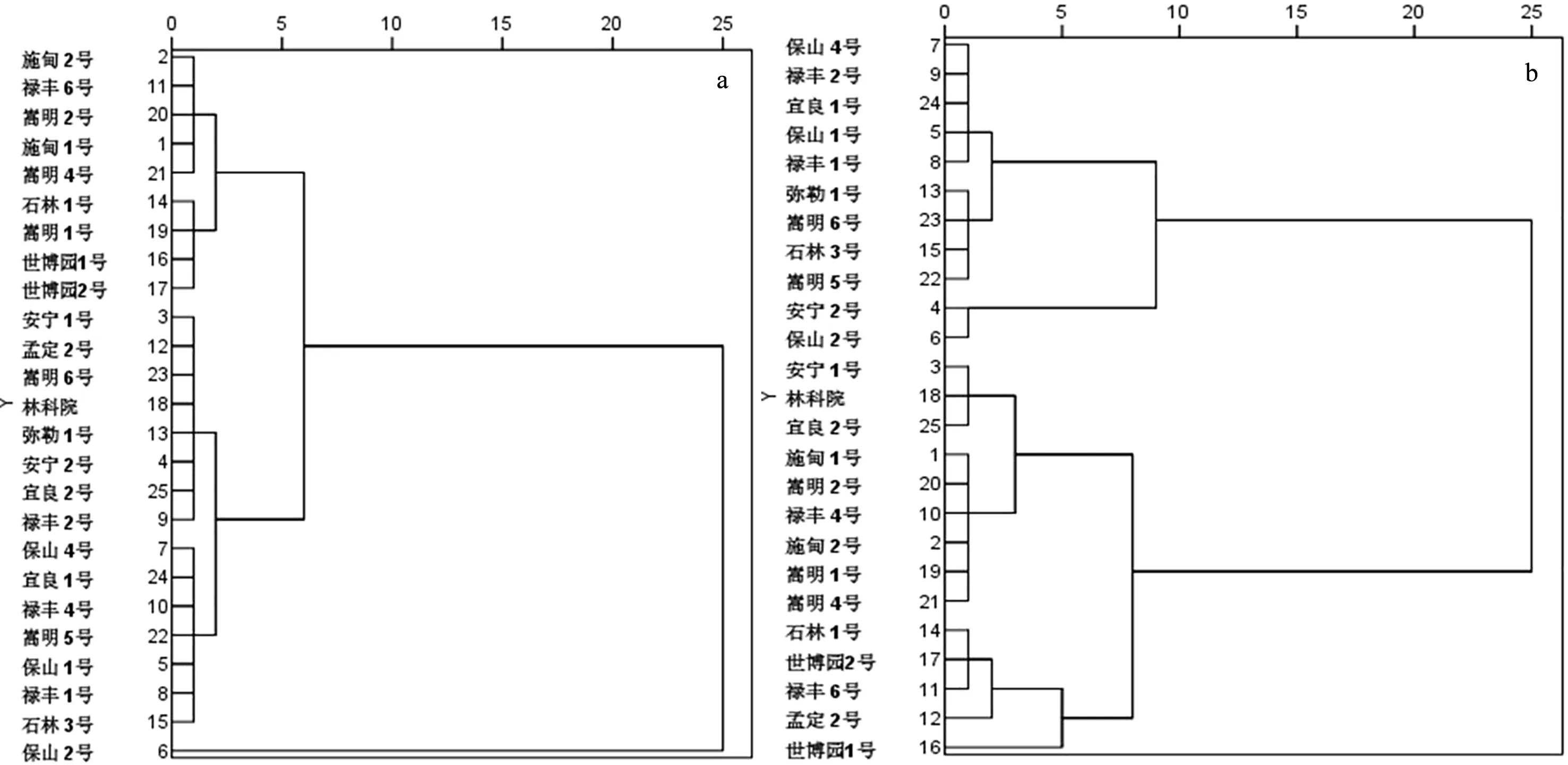

2.3 家系間地徑、苗高類別

用SPSS 27.0軟件分別對130d時25個家系間苗木的地徑、苗高進行聚類分析,結合表1地徑、苗高單因素方差分析,了解25個家系間地徑、苗高類群的分化,結果如圖1所示。由圖1a可知,將25組家系間川滇無患子分為3類。第I類共9組,分別為“施甸2號”“祿豐6號”“嵩明2號”“施甸1號”“嵩明4號”“石林1號”“嵩明1號”“世博園1號”“世博園2號”,其地徑的范圍在3.97~5.07mm,平均4.60mm。第Ⅱ類共15組,分別為“安寧1號”“孟定2號”“嵩明6號”“彌勒1號”“林科院”“安寧2號”“宜良2號”“祿豐2號”“保山4號”“宜良1號”“祿豐4號”“嵩明5號”“保山1號”“祿豐1號”“石林3號”,其地徑范圍5.41~6.47mm,均值為5.82mm。第Ⅲ類共1組,為“保山2號”,值為8.18mm。由圖1b可知,25株單株可分為3類。I類:“保山4號”“祿豐2號”“宜良1號”“保山1號”“祿豐1號”“彌勒1號”“嵩明6號”“石林3號”“嵩明5號”,共9組,其苗高的范圍為51.5~57.3cm,均值為54.41cm。Ⅱ類:“安寧2號”“保山2號”,共2組,其苗高的范圍為64.4~65.4cm,均值為64.9cm。Ⅲ類:“安寧1號”“林科院”“宜良2號”“施甸1號”“嵩明2號”“祿豐4號”“施甸2號”“嵩明1號”“嵩明4號”“石林1號”“世博園2號”“祿豐6號”“孟定2號”“世博園1號”,共14組,其苗高的范圍為27.2~46.5cm,均值為39.13cm。

通過地徑聚類分析可把25類苗木分為3類,其中Ⅲ>Ⅱ>I,表明第Ⅲ類較其余2類優勢,即“保山2號”最優,且差異性顯著。通過苗高聚類分析可把25類苗木分為3類,其中Ⅱ>I>Ⅲ,表明第Ⅱ類“安寧2號”“保山2號”苗高相對于I、Ⅲ類較優,苗高分別為64.4cm、65.4cm。綜合上述聚類分析結果可知,篩選出“保山2號”最優地徑類群,“安寧2號”“保山2號”最優苗高類群,綜合表1、表2,苗高、地徑差異顯著,即今后采種區域可集中于保山地區中的“保山2號”所在的部分區域。

圖1 地徑(a)及苗高(b)的聚類分析

3 討論

川滇無患子是我國特有樹種,分布于云南、四川、貴州和湖北西部。在云南中部和西北部及四川西南部較常見,生于海拔1200~2600m處的密林中,也是我國西南各地較常見的栽培植物,陜西和甘肅也偶有種植[1]。雖然無患子作為經濟林的價值已經被人們所認識。繁殖技術以及皂苷提取方法、工藝的研究和報道有很多,但種源保存和改良工作尚處于起步階段,面臨種植面積較小,種質資源不受重視,材料收集不足,樹種未經系統選育,性狀、產量不穩定等問題[13]。由于川滇無患子在云南省分布較分散,所產種子遠不能滿足產業化的需要,本試驗選擇把在云南各地采集的川滇無患子聚集在一起,挑選出優良種源。本研究發現,4個苗齡階段顯示的地徑生長最優都為“保山2號”,最差卻每個階段不一致,在100d、110d、120d、130d時地徑最差的分別是“世博園1號”和“世博園2號”,“世博園2號”,“世博園2號”,“世博園1號”;苗高每個階段最優表現不一致,在100d、110d、120d、130d時苗高最優分別為“宜良1號”,“安寧2號”和“祿豐2號”,“保山2號”,“保山2號”,最差表現一致,均為“世博園1號”。上述結論考慮可能因為種植密度過大,營養競爭激烈導致。本試驗主要分析25個不同川滇無患子家系的生長分化情況,為篩選優良家系提供基礎數據,為了進一步研究出最優川滇無患子家系,應結合之前對其種子、發芽率等的分析進行篩選。結合聚類分析,綜合結果可知,“保山2號”的苗高、地徑均占相對優勢,后期可把采種以及觀測的地區傾向于保山。同時地域分隔對于川滇無患子的種源差異影響很大,甚至超過不同種間差異。在選擇良種時應以優良單株、優勢地域作為主要篩選因子,這也是今后大規模繁育及保護管理種質資源的重要依據[10]。其中,邵文豪等對我國無患子7個產地分布區的種實形態性狀進行取樣及測定,發現無患子種子、果實大小有根據緯度變化而增大的趨勢,優良單株可在高緯度地區進行選擇[5]。本研究后期也可以結合緯度等的地域優勢及陽坡、陰坡種植等方面來比較相應生長的差異性,為選擇優良種源大規模種植川滇無患子發揮其效益,提供理論依據。

4 結論

4.1 家系間的平均生長量、變異系數分析結果

從130d的測定結果來看各家系的平均地徑為3.97~8.18mm,說明不同家系的地徑差異大,呈現明顯的分化現象,但可以從中選擇出一部分地徑較大的優良家系如“保山2號”;各家系的地徑變異系數為14.3%~49.3%,表明各家系內苗木分化的差異程度不一;各家系的平均苗高為27.2~65.4cm,說明家系間苗高的生長差異大,通過苗高也可以選擇出部分苗高較高的家系;各家系苗高的變異系數為23.5%~77.8%,家系間苗高分化程度有較大的差異。通過聚類分析綜合結果與上述結果一致,在地徑、苗高進行聚類分析時將其分為3類,各類群間差異顯著。這與邵文豪[11]等對不同種源、不同生長階段苗高和地徑生長性狀的研究結果一致。

4.2 家系間地徑與苗高的差異分析結果

各苗齡階段的地徑、苗高生長差異極顯著,綜合分析“保山2號”家系的平均地徑、苗高相對大于其他組別的家系,均具有相對明顯的徑生長優勢。地徑和苗高差異分析結果均表示“保山2號”為最優家系,“世博園1號”生長最差,反映出家系間苗木生長差異的顯著性。今后區域種植采種的研究區域可以集中于保山地區。但是,上述的研究結果是川滇無患子不同家系生長差異性初步研究的結果,進一步的結論需在區域性種植實驗中選擇出最適家系,可為今后規模種植提供一定依據。