匹維溴銨片治療功能性消化不良的效果和安全性研究

李玲麗 劉超 宋潔 魏清

功能性消化不良(functional dyspepsia,FD) 是臨床常見的一種功能性胃腸病,指存在一種或多種起源于胃及(或)十二指腸區域的消化不良癥狀。功能性消化不良的發病原因及機制尚不明確,目前認為可能與幽門螺桿菌或其他細菌感染、飲食因素、胃酸異常分泌、心理因素、胃動力障礙、內臟敏感性增強等因素有關[1]。由于目前功能性消化不良的病因及機制未明確,故其治療也無針對性,主要以對癥處理為主,如改變不良的生活習慣,建立良好的生活方式,應用促進胃動力藥物、抑酸劑及精神藥物,根除幽門螺桿菌及其他細菌等。匹維溴銨是對胃腸道具有高度選擇性解痙作用的鈣離子拮抗劑,對結腸平滑肌具有高度選擇作用,通過抑制鈣離子進入腸壁平滑肌細胞、防止肌肉過度收縮而發揮解痙作用,能消除平滑肌的高反應性,增加腸道蠕動能力,具有起效快、癥狀緩解時間短、不良反應少且輕微(安全性)等優勢[2,3]。因此,本文選擇本院2020 年4 月~2021 年10 月收治的117 例功能性消化不良患者作為研究對象,分析匹維溴銨的臨床效果及安全性,具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇本院2020 年4 月~2021 年10 月收治的117 例功能性消化不良患者作為研究對象,其中男56 例,女61 例;平均年齡(50.68±12.00)歲;平均癥狀總積分(5.45±3.32)分;平均GIS 評分(3.41±1.67)分;平均HAD 評分(11.88±3.54)分。將患者隨機分為治療組(55 例)和對照組(62 例)。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較(n,)

表1 兩組患者一般資料比較(n,)

注:兩組比較,P>0.05;1 mm Hg=0.133 kPa

1.2 納入及排除標準 納入標準[4]:①符合功能性消化不良羅馬Ⅳ餐后不適綜合征或上腹痛綜合征診斷標準的患者:餐后不適綜合征必須包括以下1 條或2 條:a.餐后飽脹不適,每周至少3 d;b.早飽感,每周至少3 d。診斷前癥狀出現至少6 個月,近3 個月符合以上診斷標準。上腹痛綜合征必須包括以下1 條或2 條:a.上腹痛,每周發作≥1 次;b.上腹燒灼感,每周發作≥1 次;診斷前癥狀出現至少6 個月,近3 個月符合以上診斷標準。②患者知情本次研究,自愿參加,并簽署知情同意書。排除標準[5]:①合并消化性潰瘍、糜爛性胃炎、萎縮性胃炎等器質性病變,有腹部手術史、胃黏膜有重度異型增生或病理診斷懷疑有惡變者;②合并胃食管反流病、腸易激綜合征等有重疊綜合征者;③有結締組織病、糖尿病等內分泌代謝病;④有嚴重精神病患者和依從性差的患者;⑤研究前2 周服用過抑酸、促動力藥物及非甾體類藥物者;⑥3 個月內服用過抗焦慮及抑郁藥者。

1.3 方法 所有患者均進行一般治療,建立良好的生活習慣,忌煙酒,避免服用非甾體類藥物。治療組患者給予匹維溴銨片(北京福元醫藥股份有限公司,國藥準字H20133036,規格:50 mg/片)治療,100 mg/次口服,每天早、晚餐時服用,持續治療4 周;伴有腹痛明顯患者每天早、中、晚餐時服用,注意切勿咀嚼或掰碎藥片,宜在進餐時用水吞服,不要在臥位時或臨睡前服用。對照組患者給予多潘立酮 (西安楊森制藥有限公司,國藥準字 H10910003,規格:10 mg/片)治療,1 片/次,3 次/d 口服。兩組均持續治療4 周。

1.4 觀察指標及判定標準

1.4.1 治療2、4 周后的效果 判定標準[6]:治愈:治療后患者癥狀總積分降低幅度為90%~100%,且相關癥狀消失;顯效:治療后患者癥狀總積分降低幅度為70%~89%,且相關癥狀改善顯著;有效:治療后患者癥狀總積分降低幅度為50%~69%,且相關癥狀有所改善;無效:未達到上述標準,甚至有加重等情況。治療總有效率=(治愈+顯效+有效)/總例數×100%。

1.4.2 治療前后癥狀總積分、GIS 評分及HAD 評分根據癥狀程度將癥狀積分分為0~6 分,其中,嚴重:5~6 分;中度3~4 分;輕度1~2 分,無:0 分[7]。采用HAD 評估患者治療前后的心理狀態,0~7 分代表無抑郁或焦慮;8~10 分代表可能或“臨界”抑郁或焦慮;11~12 分代表明顯抑郁或焦慮[8]。采用GIS 評價患者胃腸道消化情況,包括10 個常見的不良消化道癥狀:惡心、胃部不適感、嘔吐、腹脹、痙攣性上腹痛、早飽、反酸/燒心、食欲不振、胸骨后不適、胸骨后或上腹痛,采用Likert5 評分方法,將無、輕度、中度、重度、極重度分別計為0~4 分,分值越高則說明消化不良癥狀越重[9]。

1.4.3 安全性 統計患者不良反應發生情況,以此評估藥物安全性。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差 ()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

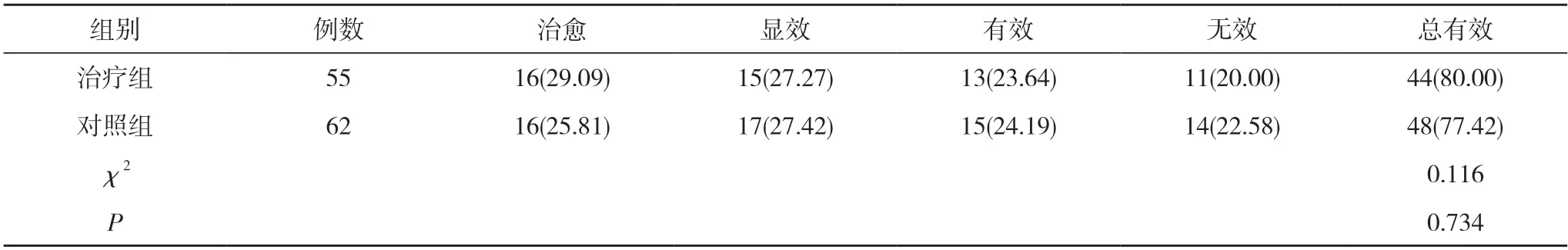

2.1 兩組患者治療2 周后的效果比較 治療2 周后,治療組總有效率80.00%與對照組的77.42%比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療2 周后的效果比較[n(%)]

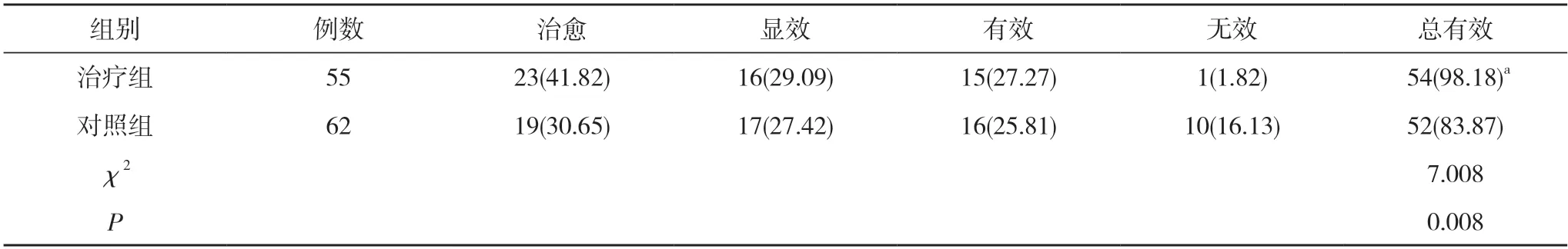

2.2 兩組患者治療4 周后的效果比較 治療4 周后,治療組總有效率98.18%高于對照組的83.87%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療4 周后的效果比較[n(%)]

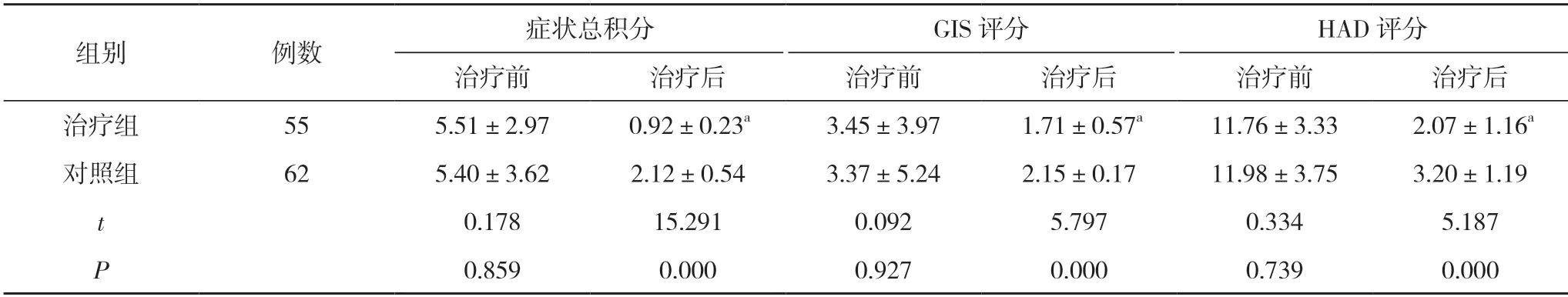

2.3 兩組患者治療前后癥狀總積分、GIS 評分及HAD評分比較 治療前,兩組癥狀總積分、GIS 評分及HAD 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,治療組癥狀總積分、GIS 評分及HAD 評分均低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者治療前后癥狀總積分、GIS 評分及HAD 評分比較(,分)

表4 兩組患者治療前后癥狀總積分、GIS 評分及HAD 評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

2.4 兩組患者不良反應發生情況比較 治療2、4 周后,治療組不良反應發生率分別為5.45%(3/55)、9.09%(5/55);對照組不良反應發生率分別為3.23%(2/62)、6.45%(4/62)。兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

功能性消化不良是一種常見的消化系統疾病,其主要癥狀包括上腹痛、上腹灼熱感、餐后飽脹和早飽感等,可同時存在上腹脹、噯氣、食欲不振、惡心、嘔吐等,該病發病率高,其患病率為20%,屬于功能性胃腸病范疇,雖然不危及患者生命,但嚴重影響患者的生活質量,且消耗大量的醫療資源[10,11]。目前,功能性消化不良的發病機制尚未明確,由于目前功能性消化不良的病因及機制未明確,故其治療也無針對性,主要以對癥處理為主,如改變不良的生活習慣,建立良好的生活方式,應用促進胃動力藥物、抑酸劑及精神藥物,根除幽門螺桿菌及其他細菌等[12]。因此,臨床治療以改善患者胃腸動力及胃腸激素水平,維持胃腸道正常吸收功能為主,常用藥物有多潘立酮、伊托必利、雷貝拉唑鈉腸溶片等,但在臨床治療中效果不理想[13]。匹維溴銨是對胃腸道具有高度選擇性解痙作用的鈣離子拮抗劑,不僅能發揮解痙作用,還能消除平滑肌的高反應性,增加腸道蠕動能力,在治療功能性消化不良方面效果顯著,但目前尚缺乏高質量的研究[14,15]。為此,本文以117 例功能性消化不良患者作為研究對象,就匹維溴銨的臨床用藥效果作系統性、權限的高質量研究,為相關研究提供一定參考資料。

本文研究結果顯示,治療2 周后,治療組與對照組的總有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療4 周后,治療組總有效率高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。由此提示匹維溴銨在功能性消化不良治療中療效顯著,這主要是因為[16-18]:①匹維溴銨是一種鈣拮抗劑,能夠通過對鈣離子流入腸道平滑肌細胞的有效抑制,進而實現對患者胃腸道紊亂等的有效改善;②在對鈣離子阻滯之下可以有效解除胃腸道痙攣,使胃腸道恢復正常蠕動,對于患者緩解疼痛等病情具有重要作用。因此,在匹維溴銨片臨床用藥過程中,隨著藥物作用的有效發揮,在用藥4 周后患者的治療效果明顯提高,對于病情控制、癥狀改善等均具有積極的作用。在本文研究中,治療組治療2、4 周后,兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。由此提示匹維溴銨片用藥安全性高。一方面,匹維溴銨低于10%的口服劑量經胃腸道吸收,其中95%~98%與血漿蛋白結合,入血少,代謝快,對心血管系統無影響;另一方面,匹維溴銨無抗膽堿能不良反應,對心血管系統也無不良反應[19,20]。因此,從整體用藥安全性而言,匹維溴銨安全性高[13]。

綜上所述,針對功能性消化不良采用匹維溴銨片治療效果顯著,可有效改善患者胃腸道癥狀及生活質量,且用藥安全性高,值得推廣應用。但研究也存在一定的不足,如各癥狀療效的具體比較、胃腸激素水平的影響觀察均未進行系統性研究,將在今后的研究中不斷完善,提高研究的深度。