基于數據挖掘分析中藥治療慢性失眠的用藥規律

林 玲 袁 捷 劉冬玲 韓祖成 駱 凡 王 瑩 陳 杰

1.陜西中醫藥大學第一臨床醫學院,陜西咸陽 712046;2.陜西省中醫醫院腦病科,陜西西安 710003

失眠是由各種原因引起的入睡困難,或睡眠不深,或醒后不易再睡,或徹夜不眠,或多夢、早醒及日間疲勞困重,少數伴有注意力不集中、記憶力下降等癥狀[1-2]。慢性失眠通常指1 周3 d 以上并持續至少3 個月的睡眠障礙[3-4]。研究調查顯示,目前中國成年人睡眠障礙發病率高達38.2%[5],10%~15%的成年人患有慢性失眠[6],而老年人慢性失眠發生率高達50%[7]。失眠在中醫屬于“不寐”病范疇,首見于《難經》,主要與心、肝、脾、腎有關,由陽不入陰引起的一種病證。中醫治療慢性失眠效果顯著,不良反應少[8]。因此,通過數據挖掘中藥治療慢性失眠的用藥規律具有十分重要的意義,為臨床中醫治療提供依據。

1 資料與方法

1.1 資料來源

檢索中國知網、萬方和維普數據庫2010 年10 月至2020 年10 月收錄的中醫藥治療慢性失眠的相關文獻,主題詞檢索,檢索方式為“慢性失眠”或“不寐”或“睡眠障礙”或“失眠”且“中醫”或“中醫藥”或“中藥”。

1.2 納入標準

①符合失眠中西醫診斷標準[9-10],癥狀持續3 個月及以上且每周至少3 次;②名醫家經驗類、臨床研究類、個案報道類等文獻;③文獻中明確提到處方的藥物組成。

1.3 排除標準

①綜述、動物實驗及重復發表的文獻;②合并嚴重心、腦、肝、腎等疾病;③同時服用西藥或配合針灸、推拿等中醫治療;④多次出現相同處方的文獻只取1 篇。

1.4 數據錄入與核對

根據上述的納排標準篩選文獻,提取處方,錄入“中醫傳承輔助平臺(V2.5)[11]”,錄入時中藥名稱參照《中華人民共和國藥典》[12](2020 年版一部)統一規范,如芍藥改為白芍,夜交藤改為首烏藤等。為確保數據的準確性,錄完后由另外兩名研究者進行核對。

1.5 數據分析

通過平臺“統計報表”和“數據分析”兩大板塊進行數據挖掘,采用頻數分析、關聯規則分析、聚類分析等方法[13],關聯規則分析時將支持度個數設為40,置信度為0.6,聚類分析時將相關度和懲罰度分別設為8 和7,可得到用藥頻次、四氣五味歸經統計及核心組合、新方組合等。

2 結果

2.1 用藥頻次統計分析

206 首處方涉及193 味中藥,使用頻次≥40 共有20 味中藥,見表1。將以下20 味中藥按照《中藥學》的藥物分類分為9 類,藥物類別及頻次,見表2。

表1 使用頻次≥40 的藥物(次)

表2 使用頻次≥40 的中藥類別及頻次

2.2 藥物的四氣、五味和歸經頻次統計分析

藥物四氣以寒、平、溫為主,五味中甘味中藥使用頻次最高,歸經主要以心、肝、脾經用藥為主,見表3。

表3 藥物的四氣、五味、歸經頻次統計分析

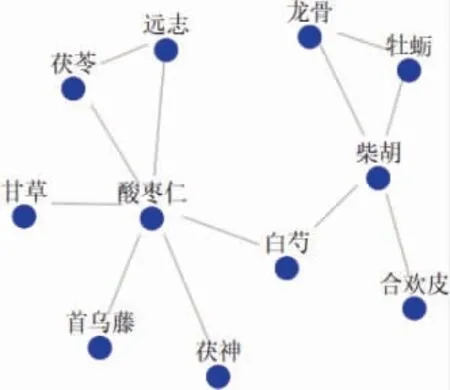

2.3 基于關聯規則分析組方規律

得到12 組常用藥物組合,包含了11 味中藥,即龍骨、牡蠣、酸棗仁、遠志、茯苓、首烏藤、柴胡、甘草、白芍、茯神、合歡皮,見表4。在此基礎上挖掘藥物間的關聯性得到10 條規則,見表5,進行網絡展示見圖1。

圖1 藥物間關聯規則網絡展示圖

表4 處方中出現頻次≥40的藥物組合(次)

表5 處方中藥物間的關聯規則

2.4 基于熵聚類研究方劑組方規律

通過平臺“新方分析”板塊進行聚類分析,得到含3 味藥的核心組合37 個,在此基礎上點擊“提取組合”,得到16 個用于新方聚類的核心組合,見表6;進一步聚類得到8 個新方組合,見表7。

表6 用于新方聚類的核心組合

3 討論

失眠是臨床常見的睡眠障礙性疾病,因受多因素的影響往往比較難治,易發展成慢性失眠。慢性失眠還常見于各種疾病中,加之社會壓力不斷增大,發病率呈逐年上升趨勢。西醫治療常用鎮靜催眠藥,雖起效快,但易產生耐藥性和依賴性,療效隨著服用時間的延長反而出現下降趨勢[14-15]。因此,需要發揮中醫藥優勢,中醫在治療慢性失眠中有自己獨特的方法,效果顯著,副作用少,故得到廣泛失眠患者的青睞[16]。本研究通過收集前人有效治療慢性失眠的處方,運用中醫傳承輔助平臺挖掘中藥治療慢性失眠的用藥規律,為臨床治療提供依據。

從藥物頻次分析得出中藥治療慢性失眠以安神類藥物為主,輔以補氣、補血、清熱、化痰、疏肝、開竅等藥物,從而得知慢性失眠的病理性質多為本虛標實、虛實夾雜,虛為氣虛、血虛、陰虛導致心神失養,實為肝郁、痰熱擾亂心神,且虛、火、痰、熱相互兼夾,互為影響,構成了現代慢性失眠的基本病理因素。其中,酸棗仁使用頻次最高,藥理研究發現,酸棗仁皂苷是酸棗仁有效的鎮靜成分,通過延長慢波睡眠的深睡眠期來抑制中樞神經系統從而治療失眠[17-18],具有鎮靜催眠、抗焦慮抑郁等作用[19-20]。遠志可寧心安神,常與石菖蒲配伍,用于心腎不交引起的失眠多夢,遠志中的皂苷類可通過縮短睡眠潛伏期和延長睡眠持續時間來增強戊巴比妥誘導的鎮靜催眠作用[21]。茯苓可健脾寧心,研究發現茯苓多糖能有效抑制小鼠中樞神經系統,延長小鼠麻醉時間,從而起到鎮靜作用[22]。

藥性方面以寒性藥物應用最多,現代藥理研究表明,寒性藥中含有某些鹵素、鹽類或金屬元素,這些能降低中樞神經系統的興奮性,從而達到鎮靜、抑制的作用[23]。藥味以甘味居多,甘入脾,能補、和、緩,使氣血生化有源,濡養心脈而安神。歸經以心肝為主,肝火旺盛和心神不寧時,可疏肝寧心以安神,心主神,肝藏魂,心肝血氣充足則心神得養,肝魂得藏[24]。

基于關聯規則得到12 組常用藥物組合,涉及11 味中藥,即龍骨、牡蠣、酸棗仁、遠志、茯苓、首烏藤、柴胡、甘草、白芍、茯神、合歡皮,這些中藥具有鎮靜、安神、寧心、養心、疏肝、解郁等功效。其中,以龍骨、牡蠣組合應用最多,是治療慢性失眠的經驗對藥,合用重鎮安神效果更顯著[25]。

通過熵聚類方法提取出16 個核心組合和8 個新處方。新方1 是溫膽湯加減,用于膽郁痰擾之不寐;新方2 由四逆散加減,用于肝郁氣滯、肝脾失調之不寐;新方3 和7 由八珍湯加減,具有補氣養血安神作用,用于氣血不足之不寐;新方4 是天麻鉤藤飲加減,用于肝陽上亢之不寐;新方5 由歸脾湯加減,用于心脾兩虛之不寐;新方6 由六味地黃湯加減,具有滋陰補腎之功,用于心腎陰虛之不寐;新方8 具有疏肝健脾、燥濕化痰、寧心安神之功,用于肝郁脾虛之不寐。這些新方有待臨床進一步檢驗療效。

綜上所述,通過挖掘分析可知,慢性失眠的病理因素多以虛、火、痰、熱為主,治療多用安神類藥物結合辨證佐加補虛、清熱、化痰、理氣類等中藥,為臨床治療和新藥研發提供了思路。由于本研究是基于已發表文獻進行數據挖掘,具有一定的局限性,因此,研究結果也需通過臨床試驗進一步驗證。