跨境電商食品安全風險與監管的探討

曾 艷

(廣東省技師學院,廣東惠州 516100)

食品安全一直是社會公眾最為關心的話題之一。近年來,跨境電商的便捷和價格優勢,使進口食品準入的品類增多,多樣化的選擇需求加上國內食品安全事件頻發,越來越多的消費者通過跨境電商選購進口食品。但跨境電商食品的來源復雜,質量參差不齊,由文化及法規差異等復雜因素導致的食品安全問題層出不窮,如虛假發貨、虛假宣傳、以此充好等現象頻繁發生。這些問題不僅危害人們的身體健康,加大監管食品安全的難度,也影響跨境電商食品行業的健康、持續發展。

1 跨境電商食品市場發展及安全監管現狀

1.1 跨境電商食品市場發展及存在的風險

海關統計公布數據顯示,2021年我國跨境電商進出口規模約為19 237億元,比2020年增長18.6%,占進出口總額的4.9%。90%以上的貨品中,消費品進口占96.6%,主要為美妝及洗護用品、醫藥保健與母嬰產品及食品生鮮等[1]。跨境電商因客戶只需要在平臺完成選品下單、線上支付就可以通過非接觸式交貨等優勢,成為疫情期間人們重要的消費途徑,也是國內外“雙循環”的強勁引擎和“穩外貿”的重要力量。艾媒咨詢數據調查顯示,在2021年,65.3%的用戶認為自己通過跨境電商平臺選購產品的頻率增加,近40%的用戶則表示自己的購買力增加[2]。

許多消費者通過跨境電商渠道購買進口產品,但近年來涉及食品安全的跨境電商事件層出不窮。2017年,日本的卡樂比麥片被爆出原料來自日本核污染的地區,初步統計發現國內涉嫌網上銷售日本核污染食品的商家高達13 000多家[3]。2022年4月,比利時費列羅巧克力商生產的巧克力涉嫌沙門氏菌;美國食品公司盛美家銷售的一款花生醬也疑似受沙門氏菌污染。這些產品已通過跨境電商、海淘及轉口貿易的方式進入中國市場[4]。

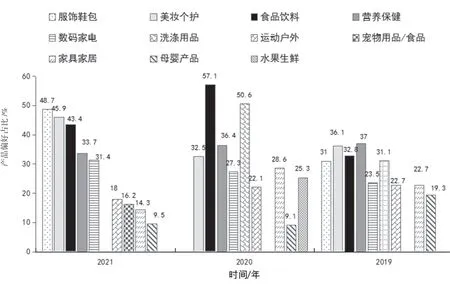

艾媒中心關于跨境電商發展的報告中提到,2019—2021年,我國跨境電商用戶購買的品類發生了明顯改變,食品飲料類從2020年的57.1%降至2021年的43.4%,營養保健品則從2020年的36.4%降至2021年的33.7%。母嬰產品、水果生鮮等其他產品也有不同程度的變化,詳見圖1。

圖1 2019—2021年跨境電商用戶購買商品品類數據變化

1.2 跨境電商食品市場安全監管現狀

為了促進我國跨境電商零售進口的健康發展,2022年3月起,國家財政部、商務部、海關總署等8個部門聯合對跨境電商零售進口商品的清單進行了優化和調整,并予以正式實施。自2016年起,此清單經過4次調整,擴大了進口商品的類別,同時優化了現有產品。清單上的商品數從2016年的1 240個增加到1 476個,涵蓋食品飲料、生鮮、冷凍水產品以及保健品等。納入清單之后,相關進口產品的價格也會相應下降,有利于滿足消費市場多元化需求[5]。進口產品品類的增加,需要制定相應的檢驗、檢疫的標準,給海關監管工作增加了不小的難度。

2 我國跨境電商食品安全監管目前面臨的問題

跨境電商的蓬勃發展給食品產業的發展提供了機遇。由于食品從生產到消費終端,各國的制度、文化、經濟及供應鏈環節等因素都存在差異性,使跨境電商食品安全風險監管問題也面臨諸多挑戰。這不僅是世界各國面臨的共同難題,也是我國公共衛生的重中之重[6]。

2.1 政府監管制度有待完善

食品領域的跨境電商政策還比較缺乏,大部分集中在指導性政策和意見上,而且區域發展不平衡。有些涉及跨境電商食品內容的通知、公告等級效力遠遠低于法律效力。《中華人民共和國食品安全法》對進行網絡食品交易的第三方平臺規定了責任,并賦予了消費者對交易平臺追償權力,但關于跨境電商領域的規定卻沒有。法律、法規的不完善,使食品安全風險監管的有關部門在執法時缺少法律依據,導致存在執法盲區而無法執法或可能存在相互推諉等現象。《中華人民共和國電子商務法》《中華人民共和國合同法》《出入境快件檢驗檢疫管理辦法》和《第三方電子商務交易平臺服務規范》等法律中涉及跨境電商的具體內容也較少,缺乏詳細的操作規范。

我國進口產品的監管中,跨境電商和一般貿易兩種模式存在制度差異。通過一般貿易渠道入境的進口食品批量較大,其安全監管程度遠超于跨境電商。海關根據《中華人民共和國進出口食品安全管理辦法》《中華人民共和國進出口商品檢驗法》等法律、法規,對進口食品實施對境外生產企業注冊、進出口商備案、單證審核、現場查驗或監督抽查等合格評定活動。經過評定合格的食品方可準許進口,否則依照風險評估的結果,對相關食品采取暫停或禁止進口的管控措施。因此,通過一般貿易渠道入境的進口食品,普遍可以在海關的監管下保證食品的安全性。通過跨境電商零售進口渠道流程入境的食品,如郵政小包、商業快遞等貨品。尤其是私人收件,按照個人自用物品進境,默認非售賣商品,則不需要執行商品首次進口許可、注冊、備案的要求,也不需做檢驗要求來確保食品合格,即重點放在征管稅收、生物安全及防疫風險等方面。但這些進口食品采購于自由市場,往往無法提供生產企業注冊和官方的衛生證明,商品的質量難以保證,跟蹤溯源艱難。

2.2 從業主體行為尚不規范

從業主體主要是指跨境電商進出口食品業務的相關企業,包括生產者、跨境電商平臺、物流、采購商或銷售者等。中國食品生產者對國外消費者的消費習慣和文化不了解;國內進口商對國外產品信息缺乏全面的了解;加上跨境電商食品的各類標準尚未得到統一,跨境電商食品生產和銷售之間信息存在不對稱、不透明的現象,更易導致從業者主體行為產生不規范的情形[7]。

以跨境電商食品進口為例,從境外企業生產、加工,跨境電商交易平臺交易下單,到運輸、儲存及三境兩關等物流鏈的各個環節,再到境內消費者手中,跨境電商食品安全的信息復雜,而且因國別不同,標準不一。雖然我國有明確規定跨境電商食品粘貼的中文標簽符合標準格式,但是仍存在許多從業主體不貼標簽或因語言不通,翻譯錯漏百出、標識不清等原因導致的標簽不合格問題。特別是物流供應鏈中,冷鏈食品受產品特性和時間限制,不能像普通商品那樣只關注時效、破損率和覆蓋面等,而是對設備、道路運輸、技術應用等都有特殊要求。但是,我國冷鏈物流配送服務管理實行標準尚在起步階段,發生在“最后一公里”的成本最高,許多物流鏈上的企業服務不規范,服務水平較低,使食品安全問題屢見不鮮,導致客戶投訴的案例較多。

2.3 消費者認知水平和認知來源有限

消費者對跨境食品安全知識的認知水平,不僅受性別、年齡、教育程度、收入、職業和生活習慣等因素的影響,還與其知識信息來源有關。我國消費者對食品安全風險的認知普遍受社會認知的影響。許多消費者在購買進口食品時,僅憑廣告宣傳、圖文介紹、朋友推薦或過往消費者對食品的評價來判斷食品安全的優劣程度。

食品安全信息的發布渠道主要有政府部門、科研機構、相關企業、新聞媒體和社交媒體等。但實際上公眾獲得政府相關部門發布的信息較少[8]。如海關發布的食品安全風險提醒,公眾并不會主動打開海關網站獲取。公眾不了解政府是如何對企業進行監管,企業產品信息與消費者認知存在不對稱,極易造成消費者對食品安全監管認知的匱乏[9]。

由于認知和信息來源有限,公眾對過往曾發生的食品安全事件,會因自身遭遇或產生共情而催生恐懼和防御的心理,并影響其以及周邊親朋好友的消費行為。在短期內,對該類食品的安全信任度下滑,購買該類食品的消費意向降低[10]。

3 我國跨境電商食品安全的對策

食品安全是關系國計民生的大事,鑒于目前我國跨境電商食品安全監管面臨的問題,需從下面幾個層面共同發力尋找最有效的方案。

3.1 跨境電商政府政策及執行層

針對上述存在的問題,政府相關部門應該齊心協力,著力制定和完善推動跨境電商進出口業務相關法律法規。在國際上,加強與國際組織、各國海關等監管部門的合作,積極探討對食品標準、檢驗檢疫標準、溯源標準等的標準互認、聯合執法等。在國內,針對跨境電商食品行業,從生產、儲備、檢測認證、物流、銷售、溯源、仲裁和訴訟等不同的環節入手,多從監管執法基層、社會公眾中了解監管困境,充分發揮公眾參與機制,征集公眾、基層、專家意見,加強、完善和細化跨境電商食品法律法規操作細節,如信息溯源制度、安全風險預警、消費者維權制度等。跨境電商政府不僅從事中、事后監管,還要著力事前監控。從權威性、指導性上確立跨境電商食品法律的地位,更要從操作性上完善法律法規。

鼓勵企業積極投入海外倉建設和保稅倉應用;支持鼓勵金融機構開發、應用金融產品助力跨境電商食品行業企業技術升級和物流基礎建設等。發揮政府官方媒體、科研機構的權威作用,加強政府監管部門跨境電商食品安全信息的公開化,積極推動和普及宣傳跨境電商食品安全知識,充分發揚社會

媒體及公眾參與作用,建立并形成社會共治、多元并舉的良好監管氛圍[11]。

3.2 跨境電商平臺層

跨境電商平臺要提高自律意識,完善平臺自我監管流程。制定嚴格的平臺準入條件和經營管理條款,監控經營者提供的跨境電商食品,并完善風險監控,及時發現安全隱患,填補政府有關部門監管的盲區。此外,平臺也要加大自身品牌形象宣傳,打造優質產品供應渠道,提升平臺的安全交易支付、集約化物流等綜合性服務能力。發揮平臺自身的主動性,積極宣傳跨境電商食品安全科普知識,精準推送優質產品信息,打造及時響應消費者反映食品安全事件的渠道,不僅能降低用戶交易的成本,也能提高工作效率。

3.3 跨境電商從業機構層

從業機構層包括食品生產者、食品進出口商、物流配送方及第三方檢測機構等從事跨境電商食品相關業務的主體。根據食品安全法及有關國家規定,承擔食品安全主體責任的跨境電商企業有責任、義務履行食品安全衛生生產職責和告知消費者食品安全的有關信息。例如,生產經營企業采購符合安全衛生標準的原材料,使用符合標準的食品添加劑,公開產品檢驗檢疫結果,提供生產許可、產品合格等有關證書。通過企業日常自查自律,不斷加大企業生產科研、品牌開發的能力;供應鏈物流行業圍繞國家政策、行業標準、配送服務管理規范,打通上下游產業鏈,做好深度市場調研,結合各鏈條上節能、環保和效率不斷創新;充分利用大數據、云計算等科技手段優勢,提高企業跨境電商食品安全預警、監控能力的科學性。

3.4 跨境電商用戶層

跨境電商用戶層即為跨境電商消費者。預防食品安全事故應增強食品安全意識,提升自我保護能力。合理選購正規、合法來源的跨境電商食品,學習科學儲藏和烹飪方式。此外,消費者還應從正規渠道獲取食品安全有關信息,如通過政府部門的信息通道,科學、權威的媒體獲取有關信息。正確對待各類社交媒體、企業廣告信息,避免偏聽偏信,不信謠不傳謠。

4 結語

跨境電商使進出口商品貿易市場日益繁盛,其潛在的食品安全風險也逐漸增多。針對我國目前“穩外貿,雙循環”的經濟發展課題下,跨境電商貿易的健康發展離不開對跨境電商食品安全監督把關。保障跨境電商食品安全,不論是進口環節還是出口環節都有賴于制度監管、風險管理,構建溯源體系及消費維權;有賴于政策層對跨境電商領域食品安全管理制度不斷完善,跨境電商平臺層及從業機構層的社會責任意識增強,優化產業發展的技術和行業自律競爭,用戶層的認知及消費維權意識的提高。綜上所述,只有各方通力協作,社會共治,才能不斷推進跨境電商食品行業的健康、持續發展。