“零碳元年”到來,眼鏡行業的可持續發展如何

文 劉哲宇

進入21世紀以來,環保與可持續發展逐漸深切地影響了我們的生活:各國相繼公布環保目標和進程,我國更是許下“2030年碳達峰”的莊重承諾;在商業領域,眾多企業紛紛“轉綠”,宣傳和經營同時向可持續發展靠攏,既是為了品牌形象的塑造,也為可持續未來提前布局。

由飲料瓶引發的環保討論

今年8月,一件“小事”引爆了中文互聯網,并引發了關于可持續發展的討論熱潮——可口可樂宣布,旗下飲料雪碧放棄使用了半個多世紀的綠瓶包裝,改用透明塑料瓶,深入消費者心中的寶石綠色將只保留在瓶蓋和標簽上。消息一經公布,許多網友表示:“沒那味了”“爺青結”“一下就不清涼了”……拋開互聯網玩梗的成分,可口可樂之所以敢“冒天下之大不韙”,破壞灌輸多年的“雪碧=綠色”的消費者認知,竟然是為了環保。官方表示,過去綠色的雪碧瓶含有聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET),這是其綠色的來源,也讓瓶子更難被回收利用,改換之后的透明瓶則可以方便地回收,再次制成新瓶,進而減少碳排放。

“變了裝”的透明雪碧

就在去年,蘋果也以環保之名,宣布此后不在新的iPhone手機包裝中附送充電頭,鼓勵消費者使用舊款充電頭;CEO庫克更是宣稱蘋果公司的長期目標是不再消耗地球上的任何資源來制造產品,即100%采用可回收材料。

當然也有質疑聲,有人從工業生產的角度出發,分析可口可樂此舉其實是為了合并旗下不同飲料瓶的生產線,減少綠瓶的額外成本,提高生產效率;蘋果一邊為了環保之名砍掉耳機口、充電頭,一邊美滋滋地在官方商城售賣上百元充電頭的行為,也引來消費者的口誅筆伐。不管是“主義”還是“生意”,企業們揮舞可持續發展的大旗,的確賺足了吆喝。

可持續,或已成中國消費者的主流意識

管理咨詢機構羅蘭貝格展開的一系列調查顯示,中國消費者也許比我們想象中更熱心環保。當被問及在日常生活中對可持續話題(如環境污染、碳排放、塑料使用、資源浪費等)的關注度時,26%的人表示偶爾關注,53%的人表示比較關注,20%的人表示十分關注,只有10%的人表示不關注或很少關注。

超過85%的受訪消費者同意,“時尚消費”會對環境產生負面影響,同時,超過半數的人認為自己比過去更關注品牌的環保屬性。接近80%的人表示在購買服裝、飾品包括眼鏡時,會檢查并避免特定的材質;接近一半的人在過去兩年內購買過二手商品和有機材料的商品。此外,可持續發展并不是年輕人的專屬。Z世代與千禧一代更愿意通過線上渠道了解產品可持續性特征,相比之下,80后們則更關心產品的可持續標簽和品牌背書。

可持續消費歸根結底是一件“用腳投票”的事,如果只關注偏好而忽視銷量,就可能出現“你買我推薦,我買我不買”的賺吆喝的場面。另一項調查結果將中國消費者劃分為了“絕緣型”“旁觀者”“專家型”三種。其中,絕緣型可持續消費者占比為15%左右,在進行購物時,此類消費者從來不會在乎環保或可持續的概念,決策完全基于享樂需求和個人偏好,他們從不看配料表和商品標簽,北極熊和熱帶雨林也不在他們的考慮之列;“可持續旁觀者”占比最高,接近65%,他們擁有著平均水平的可持續認知和行業知識,卻因為審慎的性格和對性價比的敏感,不會輕易將環保可持續理念付諸為溢價購買可持續商品的消費行為;剩下的20%則是專家型消費者,他們深諳可持續理論行業的最新發展和動態,熱衷討論新環保材料和品牌亮眼的可持續舉措,消費行為更加理智、科學和具有邏輯性。這意味著品牌要打動這部分消費者,在可持續行動上不僅要講好故事,還要傳達真實的反饋和效果,停留在營銷層面的“洗綠”行為往往逃不過他們的火眼金睛。

眼鏡行業的可持續舉措

2022年是大量企業從宣稱可持續發展目標,到宣布初步達成碳中和的“零碳元年”。對于更加傳統的輕工制造業、傳統飾品行業和眼鏡行業來說,可持續發展是擺在眾多企業面前的一筆經濟賬。現階段,眼鏡行業企業正在嘗試和努力實踐可持續的轉型變革,尤其在篩選供應商、環保面料、品牌綠色定位三方面付諸更多的行動。

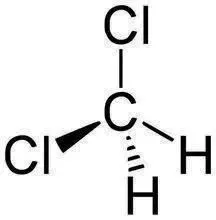

二氯甲烷,是優秀的化工清洗劑,也是環境保護的大敵

以鏡片生產企業為例,無論采購哪家的設備、走何種技術流派,生產過程中的切削、研磨和多次清洗、固化都必不可少,勢必會產生大量廢棄固體和污水排放。其中,二氯甲烷作為一種優良的有機溶劑,在工業生產中被廣泛使用,過去在鏡片生產中一直被用作清洗劑,用量非常大。而二氯甲烷與明火或灼熱的物體接觸時能產生劇毒的光氣,遇潮濕空氣能水解生成微量的氯化氫,經過光照則會水解而對金屬產生腐蝕性,其產物經過處理也很難做到完全無毒無害。丹陽某鏡片企業生產負責人表示,若按照以前的使用方式,每家鏡片工廠每生產2萬片鏡片,就要用掉一桶二氯甲烷,即250公斤。從2015年起,丹陽市就開始持續推進二氯甲烷替代工作,以減少污水排放對于環境的損害,截至目前,已實現全市66家樹脂鏡片生產企業二氯甲烷零消耗,更有45家企業統一安裝了廢水處理設施,處理后的廢水統一接入污水處理廠進行再處理。

國際鏡片品牌在可持續發展方面起步較早,主要集中于降低碳排放上,且已有了相應的成果。如蔡司集團今年8月在蘇州園區落成的新工廠,就安裝了由阿特斯組件鋪設而成的光伏發電系統,綜合利用了4000多平方米的屋頂有效面積,裝機容量達409KW,所發電力用于工廠自身使用,多余部分還可接入電網。按蘇州當地日照條件估算,屋頂光伏發電系統在運行的25年內,總發電量預計可達1023萬度,將帶來約797.9萬元的電費收益,累計將減少二氧化碳排放1.02萬噸,相當于植樹55.8萬棵。依視路光學和豪雅光學則是分別推出了“Eyes on the Plant可持續發展戰略”和“One Vision可持續平臺”,通過減少碳排放、循環利用辦公材料,以及減少鏡片終端包裝等手段來達成可持續發展。

在行業上游原料領域,同樣有可持續發展的嘗試。如在高折射率樹脂鏡片材料領域占據主導地位的三井化學,就推出了旗下拳頭產品MR-174TM的環境友好版——Do Green MR-174TM,采用植物原料開發,與使用石油原料的MR-174TM相比,有著完全相同的光學性能,生產過程中的二氧化碳排放則降低了14%。然而,或因單價較高,或因相關生產配套流程不同,我國生產1.74折射率的鏡片企業中,Do Green MR-174TM的采購量仍處于較低的水平。

在鏡架生產領域,意大利眼鏡巨頭霞飛諾集團于2020 年首次在行業中推出了TROGAMID?myCX-eCO材料,并于今年1月在旗下品牌BOSS的春夏新品之中大量使用了這一材料。它由40%的生物原料和100%的可再生能源制成,其碳排放相較于上一代材料降低了50%。

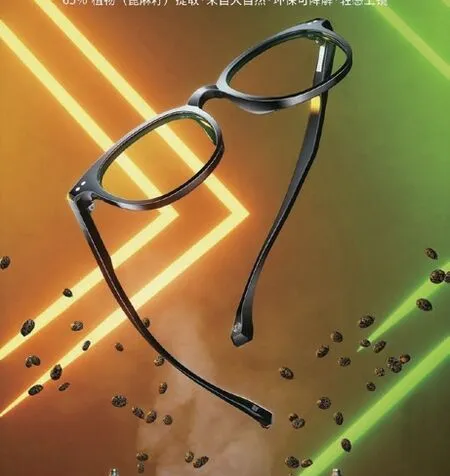

采用環保材料制作的BOSS新款

國產鏡架品牌施洛華也在此前推出的代言人聯名款眼鏡中使用了純天然蓖麻籽提取物作為主材料。據其品牌負責人介紹,蓖麻籽中存在大量的蓖麻油,通過提取加工制成的鏡框既環保又健康,廢棄之后材料可自行分解,是真正的環保材料,施洛華對于這一材料的接觸和使用開始于2020年,目前還只在較小的范圍內使用。

此外,來自溫州的國產眼鏡企業——森瑟光學宣布研發出了可降解環保鏡架的生產制作工藝。企業發言人表示,通過添加生物基天然材料與塑膠鈦熔融混合的方式,改善了鏡架制作原材料的物理性能,使眼鏡架的鏡框、鏡腿以及鉸鏈連接部分在穩定性、強度和柔韌度等方面性能得到優化。采用這一工藝生產的鏡架經過粉碎后,在常溫下埋入土壤,模擬自然狀態土質濕度、空氣流量、細菌群落的實驗條件下,經過3~4個月的時間即可完成分解過程。今年上半年,國家知識產權局正式受理了這項發明申請。據悉,森瑟光學開發這一環保工藝流程的最初原因是為了獲取的大規模的外銷出口訂單,目前外銷規模已達10萬副級別,企業正在謀求將該工藝向國內市場進一步推廣。

誰來為可持續的眼鏡行業買單?

可以看到,不管是鏡片原料還是鏡架原料及生產工藝上的創新,眼鏡行業的“可持續”還停留在“小打小鬧”的程度:一款“爆款”單品、某一年的春夏新品系列,即便是10萬副眼鏡,與我國獨占全球近70%的眼鏡產量和巨大的消耗量來說,都有著數量級的差距。目前眼鏡行業真正產生可以體現在統計數據上的環保行為,大都還是由各地監管部門自上而下主導的規范和改革,如丹陽鏡片企業的二氯甲烷替代,溫州、深圳龍崗等地的電鍍企業整改和關停。

眼鏡企業自身為何缺乏可持續發展改革的主觀能動性?通過采訪鏡架和零售企業,筆者總結了以下幾點原因:

首先,缺少可信的供應鏈追蹤技術合作。我國是眼鏡生產大國,相關產業鏈成熟,鏡架生產企業的上游供應商為數眾多,可替代程度高,競爭激烈。上游供應商的生產流程可追溯性極低,除了樹立典型案例用作宣傳外,意義不大。

其次,監管部門硬性要求已較為嚴格,自主可持續舉措缺乏具體的量化指標。2021年我國政府工作報告首次寫入了碳達峰、碳中和,各行業監管部門在節能減排與環保合規方面的要求只增不減。對于企業而言,既要滿足監管部門的硬性要求,還要自主創新,并沒有標準化信息可供參考,也沒有達成行業內的共識,只會損害自身的競爭力。

第三,可持續材料選擇過少,消費者不買賬。前文提到的“可持續消費者”中,即使是最愿意為可持續理念買單的“專家型”消費者,其為了環保理念所付出的商品溢價均值也只有25%,價格再貴一些,他們也不買了。為了五分之一消費者的四分之一購買力,企業究竟愿意付出多少額外成本?每個企業都會算賬。

后記

“眼鏡的可持續”是一個全產業變革的過程,擺在面前的困難不少:供應鏈意識問題、行業統一標準缺乏、數字化賦能不到位、消費者平均購買力有限……但可持續是一件“戰未來”的事,有些課題,在今天不具備吸引力,在明天顯得難度很高,但在后天,也許就會成為產業發展的新機遇。眼鏡行業可持續發展的吸引力,并不在虛無縹緲的品牌形象——比起綠色、節能的品牌理念,中國消費者一定更偏愛更專業、更有效的品牌形象。當經濟體量更大、產值更高的其他行業紛紛迎來綠色可持續的一天時,提前布局相關技術的眼鏡企業才能獲得先發的競爭優勢。