寧夏同心縣秦家老子奧陶紀無脊椎動物化石特征及意義*

寧夏地質博物館 楊克成,魏麗馨,毛有明,趙明,黃顯文

化石是賦存于地層巖石中的,生活在地質歷史時期的生物遺體、痕跡,是生物演化最為直接的證據,對于探討生命演化,進行地層的劃分與對比,研究古構造、古地理、古氣候,服務地質找礦等方面均具有重要意義(童金南等,2007;杜遠生,2013)。且化石是不可再生的自然遺產,近年來,在化石調查、研究、保護基礎上進行旅游開發利用,產生了巨大的社會、經濟、生態效益。

寧夏同心縣秦家老子地區位于吳忠市同心縣西北方向約62Km,行政區劃隸屬寧夏吳忠市同心縣管轄,地貌類型屬寧夏中部青龍山山地,地形主要為低山,出露奧陶紀地層。本次工作對該地區奧陶紀地層中無脊椎動物化石產出狀態、組合特征等進行野外實地調查與描述,并探討了該地區無脊椎動物-化石在研究、科普、旅游開發中的意義。

一、區域地質概況

寧夏同心縣秦家老子區域構造位于華北陸塊、鄂爾多斯地塊、鄂爾多斯西緣中元古代—早古生代裂陷帶,具體為陶樂—彭陽沖斷帶。地層區劃分屬華北地層區,鄂爾多斯西緣地層分區,桌子山-青龍山地層小區。出露的地層為奧陶系天景山組、克里摩里組(寧夏回族自治區地質礦產局,1996;寧夏回族自治區地質調查院,2017)。

青龍山秦家老子奧陶系克里摩里組、天景山組剖面(寧夏地質局區調隊1983測制)層序及接觸關系由新到老如下:

下奧陶統克里摩里組(O2k):巖性主要為灰色薄層灰巖。與下伏天景山組呈整合接觸關系,厚度>231.0m

15.巖性為淺灰、灰紅色中厚層似角礫狀灰巖 >3.8m

14.巖性為深灰色中厚-薄層狀含砂屑微晶質灰巖 5.6m

13.巖性為深灰色中厚層含砂屑微晶灰巖夾泥灰巖,產出頭足類化石 >9.4m

12.巖性為灰、灰褐色薄層狀白云質灰巖 >93.3m

11.巖性為灰色中、厚層狀泥晶灰巖,產出腕足類Sowerbyella sp.,Liricamera?62.1m

10.巖性為灰、暗灰色薄層狀灰巖 2.3m

9.巖性為灰色中厚—厚層狀灰巖 23.7m

8.巖性為灰、深灰色薄—中厚層狀灰巖 30.8m

下奧陶統天景山組(O1-2t):主要為臺地相碳酸鹽巖沉積,產出頭足、腕足、腹足類及牙形石等無脊椎動物化石。與下伏地層下奧陶統大南池組(O1d)呈整合接觸關系,厚度>196.5m

7.巖性為灰色中厚層狀含泥質條帶白云質灰巖 >24.4m

6.巖性為灰色中厚層狀似碎裂狀含燧石結核、含骨屑灰巖。產頭足類Wutinoceras sp.,Pomphoceras sp.nov.及腹足類Maclurites sp.等 7.3m

5.巖性為灰色薄層狀似碎裂狀含泥質網紋灰巖。產出頭足類?Stereoplasmoceras sp.14.5m

4.巖性為灰色薄層狀含泥質細紋白云質灰巖 63.8m

3.巖性為灰色中厚層狀泥質條帶白云質灰巖。產出頭足類Polydesmia zhuozishanensis,Selkirkoceras sp.;腕足類Strophomenidae,Goniotrema sp.,Orthids等 36.3m

2.巖性為灰色厚層狀泥質條帶含白云質粉屑灰巖 22.0m

1.巖性為灰色中厚層狀含白云質灰巖。產出腹足 類Maclurites sp.M.z huoeishanensis, 腕 足 類Goniotrema sp.Productorthis sp.28.2m

二、生物組合特征

據《寧夏回族自治區區域地質志》(寧夏回族自治區地質調查院,2017)記載,秦家老子化石有:

下奧陶統天景山組(O1-2t)產出頭足、腕足、腹足類等化石。

頭足類Polydesima zuezshan ensis,Stereoplasmoceras sp.,Selkirkoceras sp.,Polydesmia zhuozishanensis,? Ormoceras sp.,? Wutinoceras sp,Wutinoceras sp.,Pomphoceras sp.nov.,P.sp.這些生物均為Wutinoceras帶的分子。

腕足類Goniotrema sp.,Productorthis sp.,Strophomenidae.,Orthids等。

腹 足 類Maclurites sp.,M.zhuozishanensis,Donadiella cf.doratheca。

下奧陶統克里摩里組(O2k)產出腕足類Sowerbyella sp.,Liricamera? sp.,Oethid。

三、產出特征

同心秦家老子古生物化石以頭足類、腹足類、腕足類為主,上部克里摩里組、化石種類少、數量少,不易發現。天景山組化石較豐富。

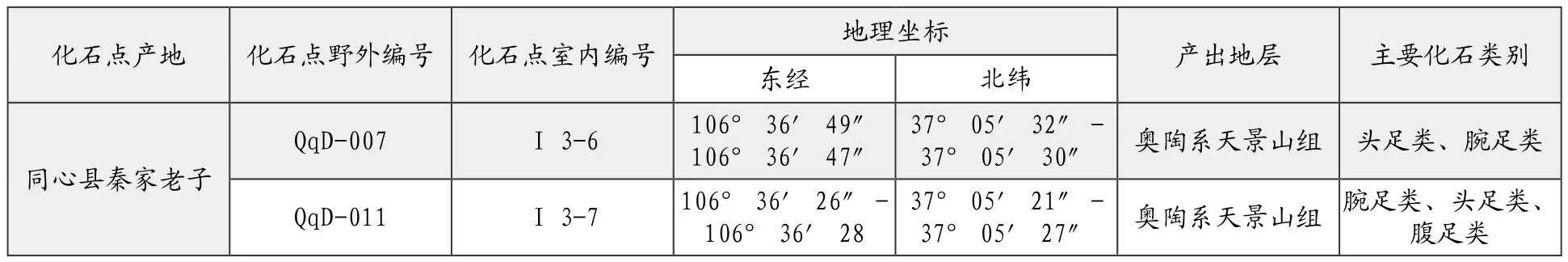

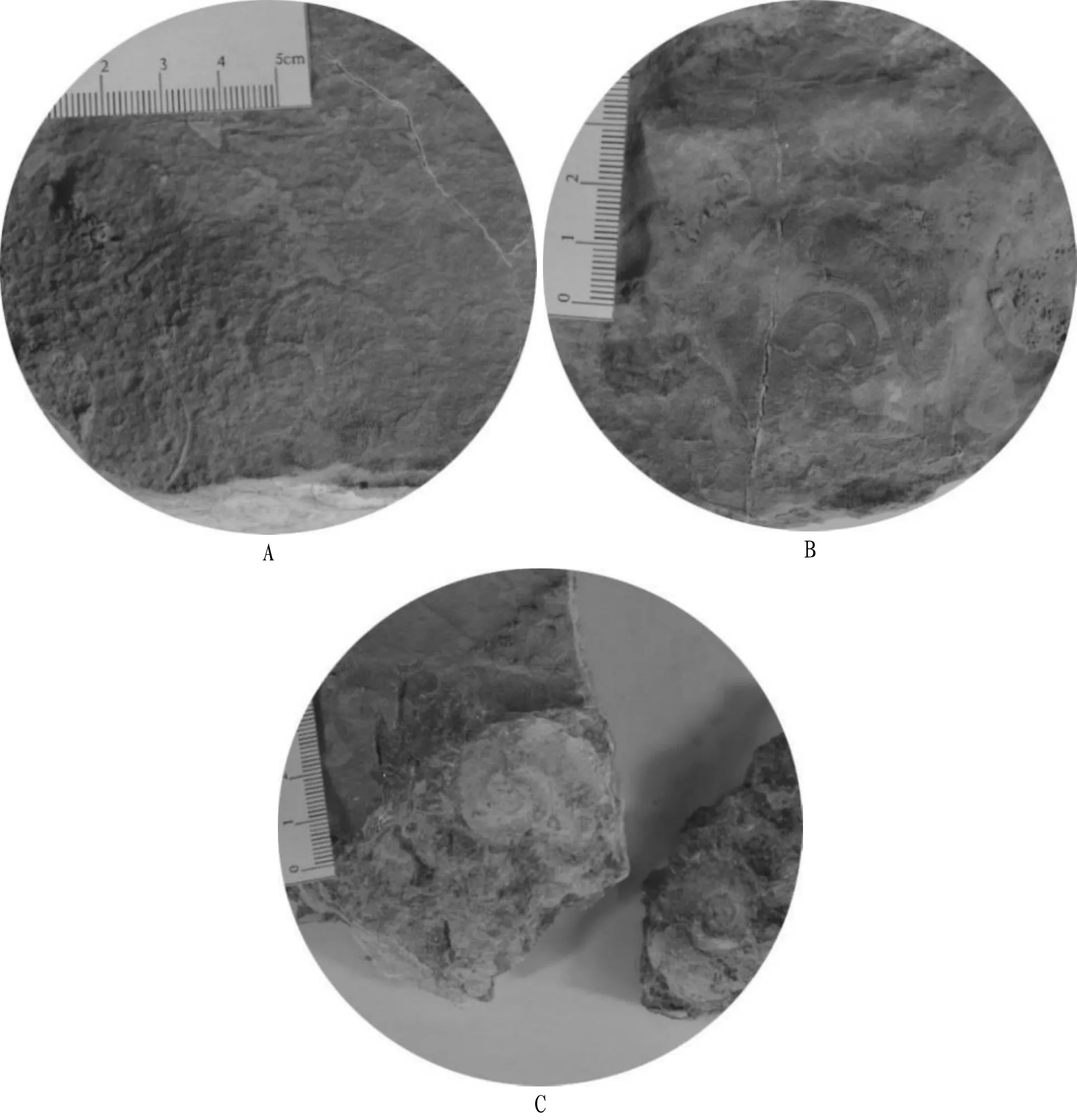

本次工作在同心縣秦家老子共發現化石點兩處(表1):

表1 同心縣秦家老子化石產地

Ⅰ3-6化石點(野外編號 QqD-007)。 坐 標:E106。36′49",N37。05′32"-E106。36′47",N37° 05′20"。化石賦存地層為奧陶系天景山組,巖性主要為灰—深灰色中厚—薄層狀微晶—隱晶質灰巖。巖石新鮮面呈深灰色,薄—中厚層狀構造,微晶—隱晶質結構,偶見黃色泥質斑紋。巖石較疏松,表面呈碎裂塊狀。下部地層內夾一層棕灰色薄層細晶灰巖,內含豐富化石,有角石、腕足類。上部地層含豐富的腕足類,每平方米可見化石3-5個。化石分布沿走向延伸可達20米左右,傾向15米。化石保存較完整,具有較高科學價值和觀賞價值。

Ⅰ3-7化石點(野外編號 QqD-011)。 坐 標:E106。36′26",N37。05′21"-E106。36′28,N37。05′27"。賦存化石的地層為下奧陶統天景山組,下部巖性是深灰色中厚層狀含硅質團塊微晶質灰巖,上部巖性是灰色中厚層狀微晶灰巖。灰巖呈灰色,表面風化呈淺灰色,中厚層狀構造,局部呈薄層狀構造,微晶結構。較堅硬,表面風化呈凹坑狀。

含豐富腕足類、角石、腹足類(圖1)等。化石分布不均勻,底部硅質團塊微晶灰巖中化石較稀疏以腹足類居多,偶見頭足類。中部微晶灰巖以腕足類為主,且較豐富,富集處每平方米可見數十個。上部化石稀少,頂界不清晰。化石多分布于巖石層面,風化后顯現。化石較完整,殼面紋路清晰。

圖1 青龍山秦家老子奧陶紀無脊椎動物化石A,B,C-腹足類化石

化石層沿走向南北長約150m,沿走向東西寬約20m。南北兩端俱被第四系黃土覆蓋。本點化石豐富,保存較完整。

四、意義

(一)科學意義

化石是生命演化最直接的證據,并且對于進行地層的劃分與對比,研究古構造、古地理、古氣候,服務地質找礦等方面均具有重要意義。寧夏同心縣秦家老子地區產出腕足、腹足、頭足類等無脊椎動物化石,化石種類較多、保存較完整,具較高科學價值。通過研究該地區化石,進一步了解地質歷史時期的環境面貌,掌握地球環境演變的規律,預測地球環境未來演變的趨勢。為人與自然和諧共生、保護地球家園提供科學依據。

(二)科普意義

古生物化石是地質科學普及的良好載體,可以利用化石講述生物演化、地質變遷的故事,激發公眾和青少年對地質科學的求知欲,啟迪其科學思維。同心縣秦家老子產豐富的無脊椎動物化石,為講述該地區地質演化、古環境、古生態提供了良好的科普題材。通過對地質歷史時期生命的演化歷程的學習,人們能夠更好地珍惜和保護當代綠色地球家園。

(三)對于提升旅游文化內涵的意義

近年來,對于化石資源的旅游開發取得了顯著的成效,如寧夏靈武恐龍化石遺址、水洞溝古人類遺址都是利用化石資源開發的旅游業,推動了當地經濟的可持續發展。同心縣秦家老子產豐富的無脊椎動物化石,且種類豐富、保存完整,具有較高的觀賞價值和科學價值,利用化石資源,整合當地其他自然、人文景點,可作為旅游資源開發建設,開發中小學研學游路線,利用化石講述地質故事,挖掘旅游資源科學內涵,可提升旅游文化品位,產生良好的社會效益、經濟效益和生態效益。