《彈簧測力計》一課教學思考從獲取知識到提高能力素質

◇李錫珍(浙江:衢州市衢江區實驗小學)

在區域內疑難問題研討活動中,教師共同提出了一個問題:認識測量工具課程(如《彈簧測力計》《認識氣溫計》《認識量筒》)存在知識有余但能力不足的局面。分析原因,主要有如下3 個方面:首先,認識測量工具的課程,課堂上需要學生掌握工具的結構、原理、操作方法及注意事項等,知識技能多而雜。其次,學生在生活中幾乎沒有接觸過這類測量工具,教師的教學重點往往是:認識并學會使用彈簧測力計;引出測量工具,介紹工具的結構及用途;進行測量的示范和講解,強調測量中的注意事項,讓學生進行測量。這種教師通過介紹、示范和講解等方法進行的課堂教學,學生的學習沒有自主性。最后,由于教師傳授的知識和技能,學生往往知其然而不知其所以然,在測量的過程中頻繁出錯。教師通過不斷強化記憶和訓練,以提升學生的操作技能,但課堂收效甚微。

針對該問題,區域內組織了優質課的同課異構,教學的內容為教科版小學科學四年級上《彈簧測力計》這一課,之后又開展了《認識氣溫計》這一課的同課異構。通過對學生學習行為的觀察,發現測量工具課型可以通過注重知識遷移、重現發明過程、設計實踐活動和合理使用說明書等方法展開設計,讓學生自主獲取知識技能,提升能力素養,從而打破認識測量課型知識有余但能力不足的局面,實現富有能力素養的科學課堂。

一、實現知識遷移

(一)由生活向新知遷移

開門見山地介紹新工具,會讓學生有一種距離感。我們根據工具的原理或結構,從學生生活中尋找熟悉的事物遷移到工具原理或結構,幫助其搭建工具與生活經驗的橋梁,讓學生的學習輕松有趣。在學習活動中,學生變得更為自信,在課堂上更愿意舉手交流自己的觀點。如,彈簧測力計一課的引課:

師(出示拉力器):你們知道這是什么嗎?

生:拉力器。

師:我今天要用它來比較力氣的大小,誰愿意上來比一比力氣?

(兩個學生分別拉拉力器。)

師:你們比出誰的力氣大了嗎?你的判斷理由是什么?

生:A 同學的力氣大,因為他的拉力器拉得更長。

師:所以,你發現了彈簧的什么規律?

生:力越大,彈簧越長。

師(出示兩根長短不同的彈簧):長彈簧用小力拉,短彈簧用大力拉。這個現象支持你的觀點嗎?你準備怎么修正觀點?

學生交流討論后得出結論:彈簧受力大,伸長長。

從學生生活中熟悉的拉力器的使用現象,概括出彈簧測力計的原理“受力大,伸長長”。這種從生活經驗中概括出的新知,與學生原來的知識網有鏈接。當學生在學習活動中需要提取該知識時,就會通過知識網之間的鏈接間接提取。就好比人體神經末梢和大腦的關系,當我們手被針扎到了,神經末梢馬上會把這種信息通過神經系統傳遞給大腦,大腦做出反應一樣,都是有路徑的。

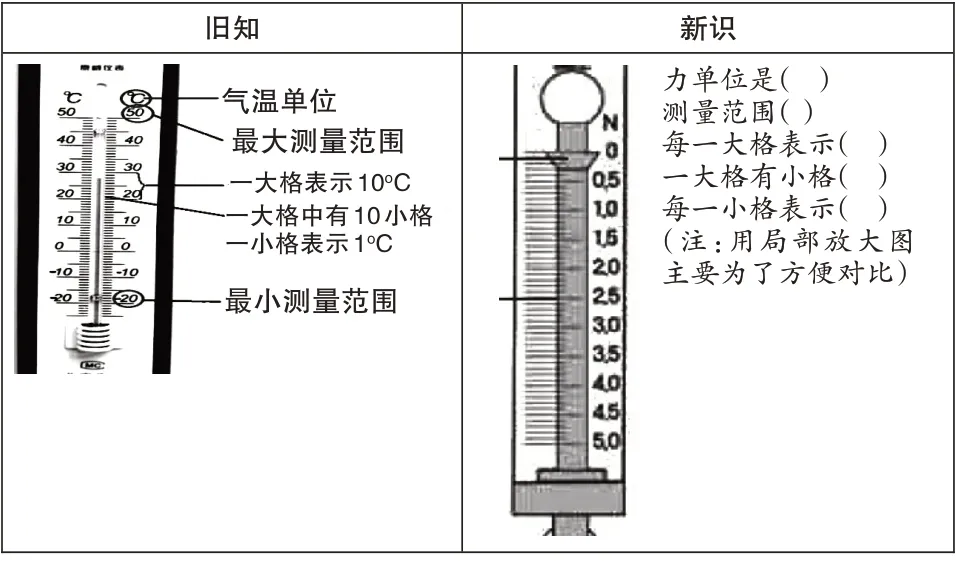

(二)由舊知向新知遷移

各種測量工具的結構和使用,有很多相通的地方:每種測量儀器都有刻度、測量范圍、單位;測量時視線要平視;等。學生會一種測量工具讀數,就能遷移到新的測量工具上,用同樣的方法去讀另一種測量工具的讀數。

舊知新識images/BZ_49_261_1913_696_2221.png力單位是( )測量范圍()每一大格表示( )一大格有小格( )每一小格表示( )(注:用局部放大圖主要為了方便對比)images/BZ_49_746_1913_888_2383.png

當教師幫助學生建立舊知與新知的橋梁,學生把從氣溫計學到的讀數技能遷移到彈簧測力計上,就能順利讀取彈簧測力計的示數。如果在學習尺子測量長度后,開始用遷移法讀取其他測量工具(量筒、溫度計、氣溫計等)的讀數,漸漸地,這種讀數技能便轉化為測量能力。

二、經歷發明過程

推動創新必須堅持問題導向,通過發現問題、篩選問題、研究問題、解決問題,不斷推動社會發展進步。因此,《彈簧測力計》這節課可以改變傳統教學方法,把創新思維作為這節課的生長點。教師帶著學生回到問題的最原始階段:怎么測量力的大小,一起經歷彈簧測力計的設計過程,培養學生勇于創新的科學態度,同時產生獲得知識的成就感,激發求知的欲望。

教師提前在黑板上方掛一根大號的耐疲勞彈簧。

環節1:提供一個100g 的物體。提問:它產生的力能使彈簧伸長多長呢?學生猜測后,教師演示并追問:怎么知道彈簧伸長了多長?從而確定零刻度和100 克物體產生的重力使彈簧伸長的長度。(設計意圖:幫助學生構建零刻度和指針的前概念。)

環節2:提供一個200g 的物體。提問:它產生的力能使彈簧伸長多長呢?學生猜測后,教師演示、標記。(設計意圖:在100g物體伸長長度標記線的基礎上,又畫了一條200g 物體伸長長度的標記線,學生比較兩根標記線,直觀地感知標記分布是均勻的,產生了刻度的意識。)

環節3:在彈簧上掛一個未知重量的物體,標記伸長的長度。提問:它受到了相當于多少克物體的重力?(設計意圖:通過解決未知物體的重量,讓學生在環節2 建立的關于刻度的意識外顯,并且能利用其解決環節3 的問題。如此,學生由內而外地構建了彈簧測力計刻度的概念。)

環節4:我的體重50 千克,能全部掛在彈簧上,從彈簧伸長長度測出我受到的重力嗎?(設計意圖:了解彈簧只有在一定范圍內發生形變才能恢復原狀,為后面彈簧測力計不能測量超過量程的物體做鋪墊。)

由此可見:首先,學生通過經歷彈簧測力計的發現過程,對彈簧測力有了一個全方位的認識。此時,學生面對測力計的結構、操作,知其然又知其所以然,學習更為輕松。其次,為后面制作橡皮筋測力計做了如何確定零刻度、怎么劃分刻度等鋪墊。小組學生能協助完成橡皮筋測力計的設計與制作,獲得成功的體驗感。最后,讓學生一起經歷彈簧測力計的設計過程,培養學生勇于創新的科學態度,同時產生獲得知識的成就感,激發求知的欲望。

三、設計實踐活動

現代教學論和教育心理學提出,要重視研究和利用各種實踐形式,培養和發展學生的智力。在教學中,要注意引導學生親自動手,讓他們在實踐活動中主動獲取知識、探索規律,并應用知識解決問題。

(一)找共性,知結構

教學彈簧測力計的結構時,可通過“找共性”的方法開展實踐活動。

如,教師提供幾種彈簧測力計的圖片,學生通過尋找各種彈簧測力計的共同點,明確彈簧測力計是由提環、彈簧、指針、刻度板、掛鉤等部分組成及各部分的作用。

除此之外,我們也可以組織學生尋找彈簧測力計和自制的簡易測力計之間的相似結構,通過自制簡易測力計各個結構的作用,了解彈簧測力計的提環、彈簧、指針、刻度板、掛鉤及這些結構的作用。

(二)找問題,思操作

有的技能訓練不需先示范、模仿,而是要讓學生嘗試錯誤,“笨拙”地摸索,讓他們有發揮自己智慧的機會。如,在彈簧測力計的測量過程,學生閱讀測量方法后,給每個學生一根彈簧測力計和一個鉤碼,讓學生測量1 個鉤碼的重量。我們會發現測得的鉤碼重量有0.4N、0.5N、0.6N等不同的答案。這時教師要認真對待測量數據的差異,追問:“你們是怎么測的?哪一種測量方法更準確?”

這樣學生結合實際操作,在討論和質疑中、在失敗和反省中,認識和學習規范,從而得出彈簧測力計的正確操作方法,達到規范的認同,形成規范的意識,自覺規范的行為。這樣的自省性規范比他律性規范更有效。

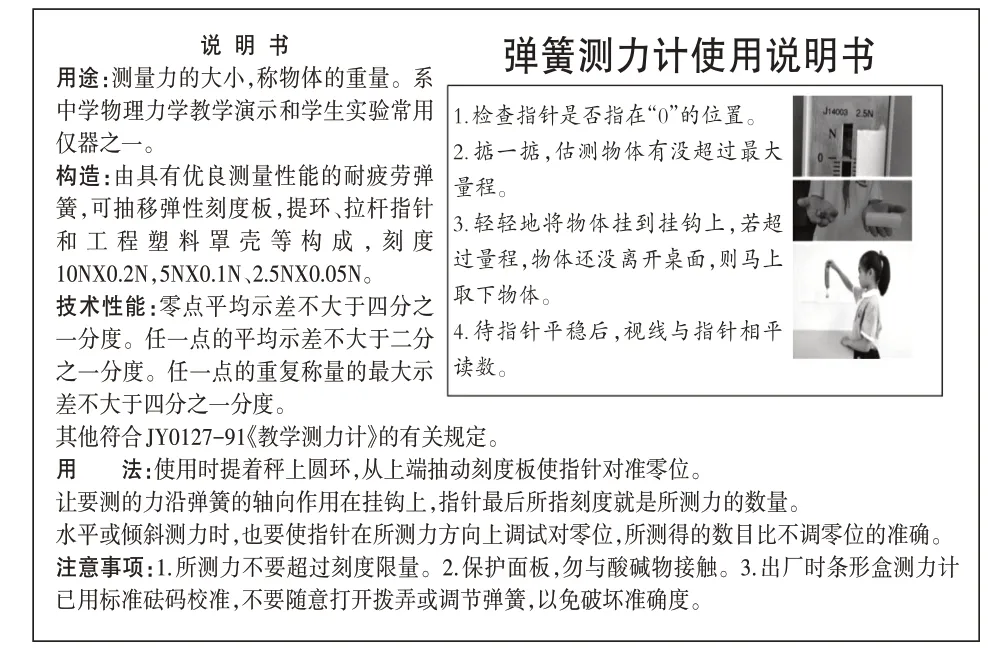

四、合理使用說明書

現在的人沒有看說明書的習慣,往往拿到一件新產品,直接上手摸索,對說明書視而不見——我相信,90%以上的人都中招了!像說明書這樣的應用文的學習,在語文教學評價中已得到非常高的重視,在紙筆測試中,非連續性文本的閱讀就是體現。在認識測量工具的學習中,說明書的應用,則是一個非常好的實踐機會。它不僅能提高學生獲取信息的能力,還能培養其自主學習的習慣。這個好習慣對于學生來講終身受益。

《彈簧測力計》這一課的測量過程,教師不需要給學生過多示范和講解,提供一份彈簧測力計使用說明書、一根彈簧測力計和若干測量的物體即可。學生可根據說明書自主學習測量。當然,如果學生第一次接觸說明書,或者工具本身自帶的說明書比較復雜,教師可以根據教學需要,進行適當修改。下圖便是原說明書和修改過的說明書對比。

images/BZ_50_1696_1417_2227_1796.png說明書用途:測量力的大小,稱物體的重量。系中學物理力學教學演示和學生實驗常用僅器之一。構造:由具有優良測量性能的耐疲勞彈簧,可抽移彈性刻度板,提環、拉桿指針和工程塑料罩殼等構成,刻度10NX0.2N,5NX0.1N、2.5NX0.05N。技術性能:零點平均示差不大于四分之一分度。任一點的平均示差不大于二分之一分度。任一點的重復稱量的最大示差不大于四分之一分度。其他符合JY0127-91《教學測力計》的有關規定。用 法:使用時提著秤上圓環,從上端抽動刻度板使指針對準零位。讓要測的力沿彈簧的軸向作用在掛鉤上,指針最后所指刻度就是所測力的數量。水平或傾斜測力時,也要使指針在所測力方向上調試對零位,所測得的數目比不調零位的準確。注意事項:1.所測力不要超過刻度限量。2.保護面板,勿與酸堿物接觸。3.出廠時條形盒測力計已用標準砝碼校準,不要隨意打開撥弄或調節彈簧,以免破壞準確度。

學生根據簡化后的說明書,嘗試用彈簧測力計進行測量。整個學習過程學生均是主動參與,獲得的成就感會更強。通過這樣的學習,學生在以后使用新的工具時,第一個會想到說明書。教學中,教師不僅讓學生養成了看說明書的好習慣,同時還養成自主學習的好習慣。

知識是教學的重點,但絕不是全部,讓學生在學習知識技能的過程中提高能力素質,才是目的。教師不但要關心學生獲得了多少知識,更要重視知識獲取的過程。讓學生主動參與知識獲取的過程,將更有利于他們終身學習和發展。