新文科背景下民辦高校教師勝任力模型構建與師資建設

帥力華

(廣州工商學院 管理學院)

2018年8月,中共中央要求“高等教育要努力發展新工科、新醫科、新農科、新文科”,2019年4月,教育部、科技部等部聯合召開“六卓越一拔尖”計劃2.0啟動大會,標志著國家“四新”建設工程正式開啟,新文科從概念提出走向正式實施。新文科建設對高等教育強國、堅定文化自信、提升綜合國力有極重要的影響。建設新文科國家戰略的啟動,對我國高等教育提出了新內涵、新原則、新要求。師資是教育質量的根本因素,教師的能力水平能否達到建設新文科的要求,成為新時代高等教育最重要的研究課題。

據教育部統計,2019年我國民辦高等學校有757所,在校生708.8萬人,占全國普通本專科在校生總數的比例為23.4%。民辦高校人才培養已進入提高質量的升級期、變軌超車的機遇期、改革創新的攻堅期,而師資問題一直是影響民辦高校發展的核心問題。因此,構建符合“新文科”建設要求的民辦高校教師勝任力模型,建立一套有效的師資建設和發展機制,可促進民辦高校師資良性發展,為其長遠發展提供重要保障,推動我國新文科建設。

一、構建新文科背景下民辦高校教師勝任力模型的現實價值

哈佛大學校長科南特曾說:“大學的榮譽不在于校舍和人數,而在于一代又一代的教師質量。”這句話充分說明了師資對大學長遠發展的重要性。

民辦高校對實現我國高等教育“四新”建設戰略意義重大。教師在高校人才培養中起主導作用。而從民辦高校師資情況來看,師資標準和質量一直是其辦學中的薄弱環節,面臨不少困境和痛點,如人才引進困難重重、隊伍穩定性差、歸屬感弱、自主發展水平較低。

民辦高校要想實現辦學質量的新突破,執行“新文科”建設的國家戰略,關鍵在于師資標準和質量要符合新文科建設的要求。為民辦高校構建一個匹配新文科建設要求的勝任力模型,并以該勝任力模型為基點,將勝任力模型與高校的內部管理相結合,構建與師資標準相匹配的管理體系,從而讓其管理聚焦在教師質量的培養和發展上,獲得新的競爭優勢和組織效能,執行新文科建設的國家戰略。

民辦高校師資建設和發展的核心問題是缺乏系統的人才體系,在新文科建設要求下,廣州地區民辦高校的師資捉襟見肘,構建基于新文科背景下的民辦高校教師勝任力模型就顯得尤為必要,以確保專業人才培養質量和新文科建設戰略的順利執行。

具體而言,首先,教師勝任力模型在招聘、甄選、培訓、績效考核、職業生涯規劃方面能夠提供客觀的依據,可以推進民辦高校人力資源管理的體系化和標準化。其次,教師勝任力模型客觀界定了教師的勝任力標準和招聘、培訓的要求,是師資建設的基礎。最后,勝任力模型為教師的職業發展界定了獲得卓越職業績效應具備的能力,為民辦高校教師的職業生涯規劃和能力提升指明了方向。

二、新文科特征分析

我國“新文科”概念的提出與新技術、新需求以及新國情這三方面有關;“新文科”的建設要符合兩個方向,一是體現中國特色,二是放眼世界。因此,高校在人才培養模式、人才質量標準、師資標準、學科管理等方面都應有變革,以適應新形勢、新要求。新文科體現了人文社會科學的一般特征,同時又具有新特征。

戰略性。這是新文科的價值所在。新文科建設要服務國家應對當今國內外新形勢,增強我國國際社會的話語權;服務我國經濟社會領域的全面深化改革,解決與人們思想觀念、精神價值等有關的重大理論和實踐問題。

創新性。這是新文科的屬性特征。通過新的學科增長點,對傳統學科進行轉型、改造和升級,尋求我國在人文社會科學領域的新突破,實現理論創新、機制創新、模式創新。

融合性。這是新文科的學科特征。新文科建設涵蓋了人文社會科學領域內多個學科的交叉、融合、滲透或拓展,是人文社會科學與自然科學交叉融合形成的文理交叉、文醫交叉、文工交叉等新興領域。

發展性。這是新文科的動態特征。人文社會科學領域研究的問題存在不確定性,新問題會隨著社會發展層出不窮,且問題解決并無固定模式,需要在實踐過程中不斷探索調整、日臻完善。

三、新文科背景下民辦高校教師勝任力構成因素

通過對廣州地區兩所民辦院校6名績效一般和10名績效優秀的教師進行關鍵事件訪談,統計和抽取了18項高頻特征詞。

(1)在知識素養方面主要包含了某一專業系統的知識結構、知識應用能力及跨專業知識整合及應用的能力。該因素涵蓋專業知識體系、專業知識實踐能力、科研能力、交叉知識整合及應用能力5項勝任力特征。知識專業素養體現的是教師在專業領域里的知識儲備以及知識結構;知識應用能力體現的是教師在專業知識運用經驗;科研能力體現的是教師在專業領域內的研究與創新能力;交叉知識整合及應用能力體現的是教師的跨專業跨學科知識儲備及應用水平。知識素養的核心是反映教師在專業領域知識水平和能力的高低,是教師對學生輸出的主要內容。

(2)教學能力,包括教育理論實踐能力、課堂設計能力、教育技術與手段應用能力、激勵和啟發藝術(能力)、語言表達及溝通能力、教學改革能力6項勝任力特征。教師的教學能力,主要指的是教師借助于教育相關的知識儲備來進行專業知識傳授,包括教師依照教育理論、心理規律進行教學目標設定、課堂教學設計、啟發激勵學生的學習過程、進行教學改革的能力。教學是教師的主要工作內容,教學效果的好與壞,與教師是否能夠遵循教育規律、心理規律進行教學密切相關;教學目標是否達成,與教師是否能夠合理運用教育理論、實踐教育教學的過程直接相關;教學能力的高低反映了教師根據學生的學習實際情況采用不同的技術和手段進行知識輸出的水平高低。

(3)人格特質,包括價值觀、自信心、進取心、批判思維、創新思維5項勝任力特征。此項內容屬于教師的個人魅力。科學的價值觀能激發教師的教學動機,從而正確地引導學生的學習;自信心、進取心、批判思維、創新思維等人格特征,都會在教學過程中,對學生產生潛移默化的影響。人格特質雖不直接關聯教學能力和知識素養,但是在教師教學過程中,人格特質是自然而然地體現在教學行為中,對學生的影響難以量化卻又極其深遠。

(4)職業品格,涵蓋職業信念、責任心、職業認同3項勝任力特征,是衡量教師在崗位上持續投入努力的一個重要指標。不論是科研、教研還是教學過程,都不是短期內可以出成績成果的;不論是知識水平的提高還是教學能力的提高,都需要教師持續地投入時間和精力,持續精進。因此,職業品格對知識素養和教學能力的影響,是隱藏著的,職業信念越強、責任心越強、職業認同感越高,知識素養水平和教學能力提高的可能性就越大。

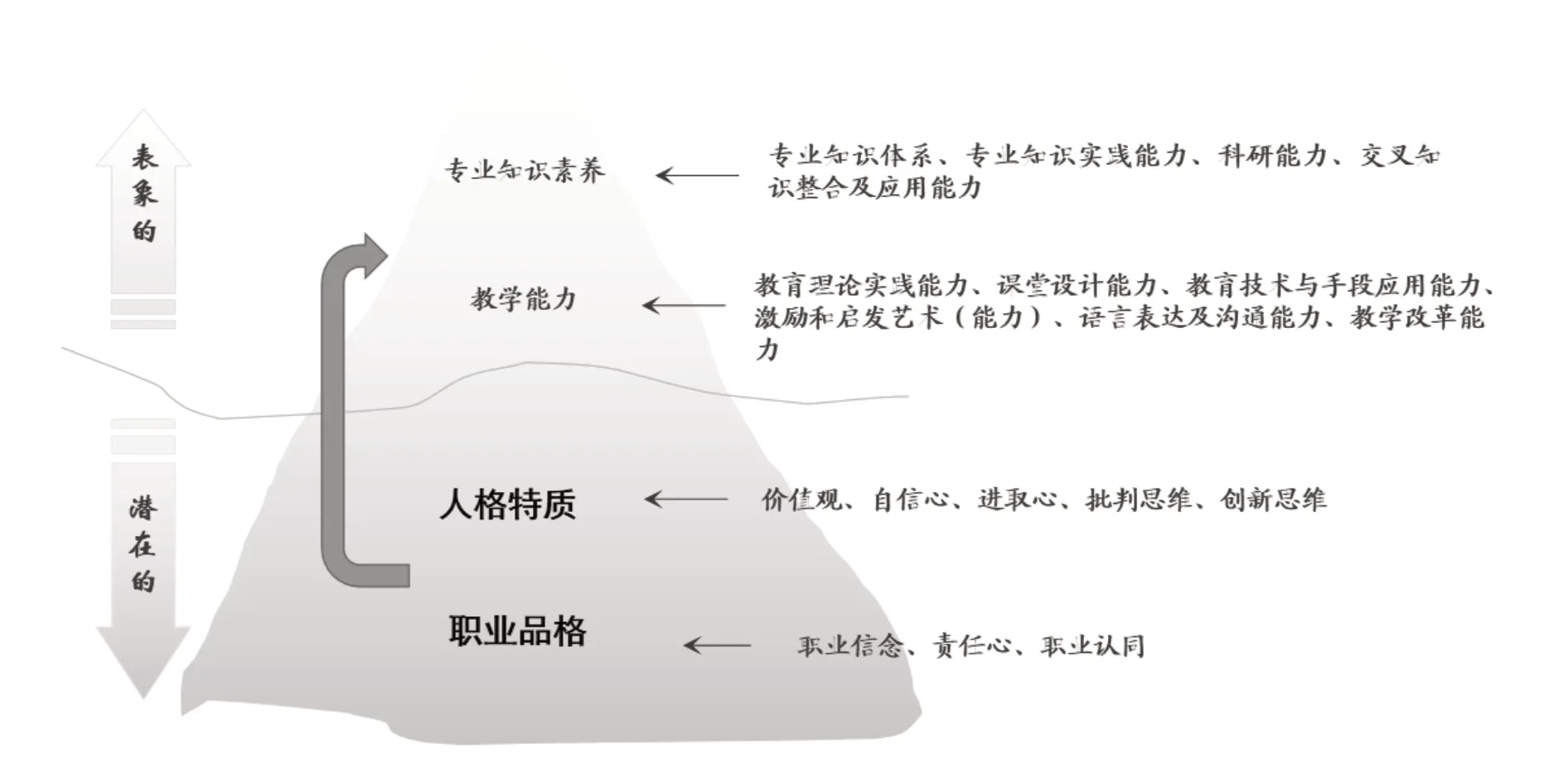

以上四項勝任力構成因素中,知識素養和教學能力是最容易被觀察和測量的指標,正如冰山模型中浮出水面的部分,而人格特質和職業品格,則是水平面下的部分,是人的潛能范疇,不易被觀察和測量,但對表面的專業知識素養和教學能力有著潛在的持續的影響。整合這四項勝任力,見圖1。

圖1 四項勝任力構成因素

四、教師勝任力模型與高校師資建設發展

通過建立民辦教師勝任力模型,我們便能夠在建設新文科的戰略與教師的核心專長、技能之間建設聯系橋梁,使得建設新文科的戰略指導民辦高校的師資建設成為可能。在教師勝任力模型的基礎上,建立適合民辦高校的師資標準,同時應用至崗位分析、招聘、培訓管理、績效考核、晉升管理等管理活動中。

(1)應用于高校專任教師崗位分析。邏輯上看,不同辦學層次的高校對專任教師的要求應該是不一樣的,不同職稱層次的專任教師,如教授、講師、助教,對教師的能力層次要求也應該不一樣。但我們不難發現,目前各高校的專任教師的職位描述和崗位要求并沒有很大的區別,這就意味著不少高校并沒有對專任教師崗位進行合理的崗位分析,同一崗位系列的不同級別沒有進行能力高低的區分,沒有分析和提煉崗位特征和要求。勝任力模型是崗位分析的依據之一,通過勝任力模型中對勝任力的分級描述,我們可以明晰不同層次崗位的不同能力要求。只要崗位的要求明確了,搭建了建設目標與具體崗位之間的聯系,就能進一步明確接下來的招聘、培訓、績效考核的依據,增強了高校人力資源管理工作的有效性。

(2)應用于高校教師的招聘。目前,對于民辦高校教師招聘,著重于學歷層次和專業的匹配,以及能力的現場表現,鮮見對專任教師候選人進行性格測試、認知測試、價值觀測試、行為風格測試,進行人格特質與崗位的匹配。學歷的晉升是有頂部的,人的能力成長是有極限的,而認知、人格等一類不易被觀測到的內在特征,更能預測教師的長期績效。借助勝任力模型,我們可以清晰界定專任教師崗位所需的人格特質、職業品格,在招聘階段就可對候選人進行測試與匹配,提高招聘的長期有效性。同時,民辦高校的教師招聘,不應只滿足于職位空缺的人員需求,應轉向為保證自身學校的建設目標,如建設新文科的戰略的實現,而從多樣化的背景中甄選與吸引那些能夠幫助學校達成建設目標的、具有高勝任力的人。因此,民辦高校教師勝任力模型是一個良好的起點,通過基于勝任力的招聘甄選,能夠使教師更充分地認識和理解崗位的價值和要求,保證了新文科建設背景的師資建設從一開始就是有效的。

(3)應用于高校教師的培訓。基于勝任力的培訓,是貫徹了“激發潛能、強化優勢、培育核心專長與技能”的理念。依據教師的績效表現與實現建設新文科所需具備的核心能力的比較基礎上,確定勝任力差距,并以此制定相應的培訓計劃、培訓項目和課程,最后通過培訓效果的評估對教師勝任力進行改進與提升提供反饋和指導。對于基于勝任力的培訓開發系統而言,除了對知識和技能培訓之外,還有潛能的培訓與開發。目前,高校主流的培訓都集中在知識素養和教學能力,未區分不同教師存在不同的能力層次、不同能力層次與勝任力之間的實際差距,若以勝任力模型為基礎,應針對不同職稱層次專任教師的知識、能力程度的不同需求,開展差異化的培訓,形成以能力體系為基礎的培訓體系,更符合專任教師的職業發展方向。

(4)應用于高校教師的績效考核。勝任力與績效之間存在正相關。即,勝任力越強,產生的績效越高。基于勝任力模型的四個影響因素,可以制訂績效考核的一級指標體系,再根據其下18個特征制訂二級考核指標體系。將考核指標體系用于對專任教師的工作表現的評定,得分越高,說明現實的工作表現與能力與勝任力模型越匹配;得分中低水平的,說明與勝任力模型間有績效差距,有培訓的空間。同時,高校的師資管理的理念應及時更新,我們應更強調發揮人的潛能、利用人的優勢,揚長避短,實現人職匹配。所以,基于勝任力的績效管理,會從傳統的結果導向,即短期績效轉向能力導向,即關注人的當前及未來的長期績效。而高校人力資源管理的功能和風格,則會轉向幫助專任教師改進績效,即當下的問題與不足,同時關注潛能,如“我最擅長干什么”“我的潛能如何影響我未來的績效”等。

五、結束語

新文科建設的戰略需要進行詳細研究和解讀,對現階段的高等教育形勢和機遇進行狠抓把握,對于當下高等教育的新趨勢、新要求進行全新深入的理解,在此基礎上對高校的教師素質進行全面提升,對新文科建設的高校師資大力建設,實現勝任力的模型構建和規劃,編制民辦高校教師勝任力辭典、構建勝任力模型。基于此,在教師勝任力模型的基礎上,進行適合高校的師資標準的建立,將其應用于高校的績效考核、培訓管理、晉升管理等管理活動中,以此來實現符合新文科背景下的高校教師勝任力模型的不斷優化。理順勝任力模型與學校內部管理的有機融合后,我們就能構建一個匹配新文科建設要求的師資建設和發展系統,挖掘教師潛力,助力高校教師的自我發展,促進地區高校獲得新的競爭優勢和組織效能,助力新文科建設。