基于政策信息學的國際科技政策研究文獻計量分析*

■曹玲靜 張志強 楊明

1 中國科學院成都文獻情報中心 成都 610299

2 中國科學院大學經濟與管理學院圖書情報與檔案管理系 北京 100190

3 中國科學院發展規劃局 北京 100864

1 引言

自第二次世界大戰后,美國逐步形成了以布什報告《科學:無盡的前沿》[1]為標志和核心的科技政策體系,促進了全球范圍內科技政策的興起與發展。倫德瓦爾(Lundvall)等[2]將科技政策視為實現國家目標可實施或已實施的促進科學、技術知識的生產、擴散和應用的相關政策,并將其分為科學政策、技術政策和創新政策。陳勁、伍蓓等對這3 個概念進行了詳細地比較和辨析[3-4]。實際上,科學、技術和創新政策緊密相連,形成了“科學–技術–創新”政策范式。相關概念有兩種:一種是繼續沿用“科技政策”一詞,但是擴展了其概念外延,包含了創新政策研究;另一種是使用“科技創新政策”或“科學、技術與創新政策”表示[5]。在本文中,“科技政策”一詞涵蓋創新政策,是廣泛意義上的科技政策概念。

科技政策研究是制定和實施科技政策的科學基礎和基本前提,是科技政策評價工作的重要組成部分。學術界圍繞科技政策相關文獻,運用定性和定量的方法開展了大量研究。例如,在定性研究方面,林青寧等[6]通過梳理國內外農業科技政策相關研究文獻,總結和樹立了國內外學者農業科技政策研究的差異和側重點;費格伯格(Fagerberg)等[7]、馬丁(Martin)等[8]和Landstr?m 等[9]通過確定核心文獻列表,利用文獻調研和綜述的方式描述了科學技術、創新創業研究的發展歷程;陳光等[10]通過文獻綜述科技政策研究現狀,歸納了我國科技政策學研究的方法論。在定量研究方面,黃萃等[11]對中國科技政策文本進行量化分析,梳理了中國科技創新政策體系的發展脈絡;侯劍華等[12]、李梅芳等[13]和杜建等[14]利用論文或項目數據,分別對科技政策的權威期刊、代表性作者和關鍵節點文獻開展文獻計量分析,討論了國際科技政策的發展態勢。但從整體來看,現有研究仍存在一定的局限性。一是全面性問題。相關研究發表時間較早,主要是以特定學科領域、特定學術期刊或特定時間段的文獻為唯一的數據來源,代表性不強,無法系統地考察科技政策研究的發展過程。二是解釋性問題。大多數研究聚焦在科技政策的發展態勢及現象描述,缺乏理論支撐,未從歷史發展的角度結合政策信息進行深入分析,并討論其背后的內在機理。

21 世紀以來,全球科技進入加速發展時代,科技發達國家前瞻布局以全面提升國家科技發展戰略,力爭在本輪科技競爭中占據主動,科技政策研究迎來新的發展機遇。政策信息學是數據驅動下政策科學領域的知識分析和知識發現研究,其發展既彌補了政策分析的研究困境,又拓展了文獻計量學的研究范圍,能夠對政策的發展趨勢進行量化呈現與規律性預判,補充質化研究中不易察覺的演變軌跡,驗證質化研究中帶有主觀色彩的思辨與判斷,發現隱藏于政策文獻背后的政策信息與內引規律,為當前科技政策研究提供理論基礎和方法范式。因此,本文基于政策信息學的理論基礎和分析方法,采用全新的檢索策略,對國際科技政策研究文獻進行系統梳理,在厘清既往科技政策研究的基本產出規律、關鍵科研產出機構、學科分布態勢、熱點研究主題的基礎上,結合政策背景解釋數據、圖表背后隱含的政策信息,討論科技政策研究變化的內在機理及原因,以期全面反映科技政策研究現狀,為科技政策研究選題提供指引。

2 數據和方法

政策信息學(policy informatics)是基于科研文獻數據、政策文件數據和社會媒體數據等政策相關的多源海量異構數據,利用統計學、計量學和計算機科學等多學科的技術方法,圍繞政策科學研究的關鍵問題開展知識分析和知識發現研究,以便更好地揭示和解釋復雜政策問題和現象的學科[15]。其中,科研文獻數據憑借結構化、完整性等特點,常常被作為科技政策研究的重要數據來源;而情報學界成熟、系統的文獻計量研究范式,能夠直觀地呈現科技政策研究文獻的分布規律和特點,為揭示科技政策研究現狀提供良好的方法基礎。

本文選擇Web of Science 核心合集(SCI-EXPANDED、SSCI、CPCI-S、CPCI-SSH、CCR-EXPANDED、IC)作為檢索數據庫,根據科技政策的概念內涵,構建檢索式TS=(“Science Policy”OR “Scientific Policy” OR “Technology Policy”OR “Technological Policy” OR “Science and Technology Policy” OR “Scientific and Technological Policy” OR “S&T Policy” OR “Innovation Policy” OR “Innovative Policy” OR “Research and Development Policy” OR “R&D Policy”),限定檢索語言為英語,文獻類型選擇article 和review,最后得到7,858 條題錄數據(article:7431 篇,review:427 篇),檢索時間是2021 年6 月30 日。本文基于政策信息學理論,從政策發展與問題聚焦相結合、時間演化與空間對比相結合的視角,對“科技政策”研究文獻的知識要素進行文獻計量分析,并借助VOSViewer 和Gephi 等文獻計量工具繪制相應的知識圖譜。

3 國際科技政策研究的政策信息分析

3.1 科技政策研究整體產出趨勢

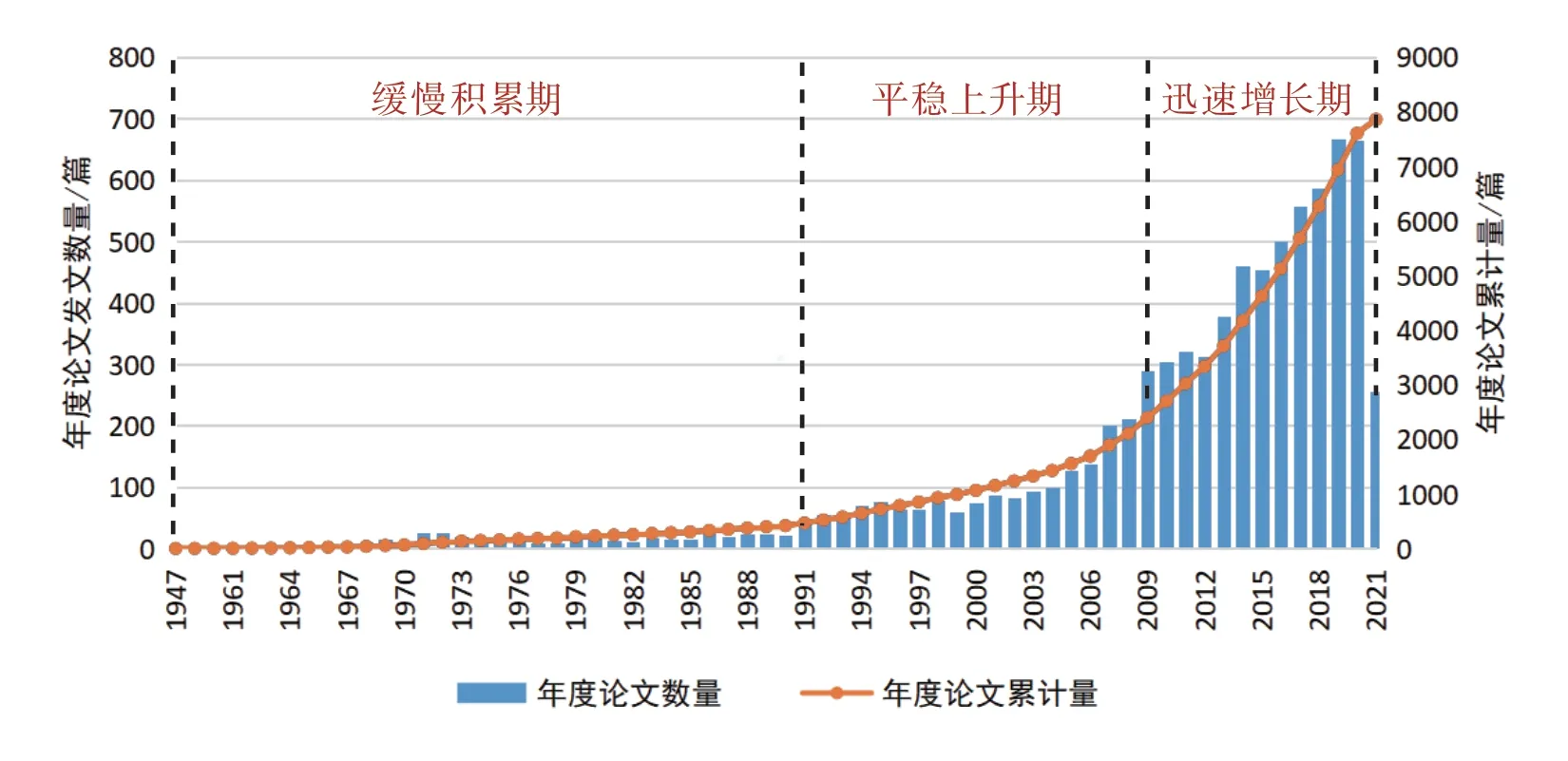

學科領域的論文產出數量的增長規律在一定程度上能夠反映其發展強度和發展階段,是該領域知識積累的一個重要體現。國際上科技政策領域的年度發文變化趨勢見圖1,從論文的增長態勢來看,科技政策研究的文獻數量呈指數級增長,其增長過程呈現明顯的3 個階段:緩慢積累期、平穩上升期和迅速增長期。

圖1 國際科技政策研究年度發文趨勢Figure 1 Trend of annual publications of international science and technology policy research

第一階段:緩慢積累期(1947—1990 年)。此階段初期科技政策研究間斷性出現,1961 年后相關研究文獻才連續出現,且年度發文量多是個位數,最多發文量為22 篇,最早文獻為華盛頓科學家協會于1947 年發表的對美國國家科學立法的分析文章[16]。該時期距第二次世界大戰結束不久,諸多國家意識到了科學技術在戰爭中的重要作用,紛紛開始建立科技政策體制,以提高本國的軍事實力和經濟水平。

第二階段:平穩上升期(1991—2008 年)。該階段的科技政策研究年度發文量呈平穩增長趨勢。該時期正值美蘇冷戰結束之后(1989 年蘇聯解體),美國鞏固其超級大國地位,20 世紀90 年代全球化趨勢日益加深,相互依存程度日益提高,知識經濟概念興起和相關科技政策研究快速增加,歐盟等地區性國家集團迅速崛起,中國通過改革開放經濟實力也有了顯著提升,世界格局朝向多極化方向發展。

第三階段:迅速增長期(2009—2021 年)。基于數據庫的時滯性,2021 年數據可能尚未全部更新,但明顯看出該階段發文量迅猛增長,尤其是2008 年全球金融危機爆發以后,世界主要國家不斷出臺科技創新戰略,通過支持科技發展促進經濟復蘇,2009 年開始全球科技政策研究顯著增長,且呈現持續增長的發展趨勢。

從整體來看,科技政策領域的研究仍處于快速成長期,遠遠未達到發展頂峰,未來具有巨大的發展潛力,尤其是隨著新一輪科技與產業變革加速演進,新冠肺炎疫情大流行之后的經濟復蘇期,科技政策或將成為各個國家重點布局方向,從而帶來新一輪的科技政策研究熱潮。

3.2 科技政策研究國家分布及合作

3.2.1 各國發文數量分布

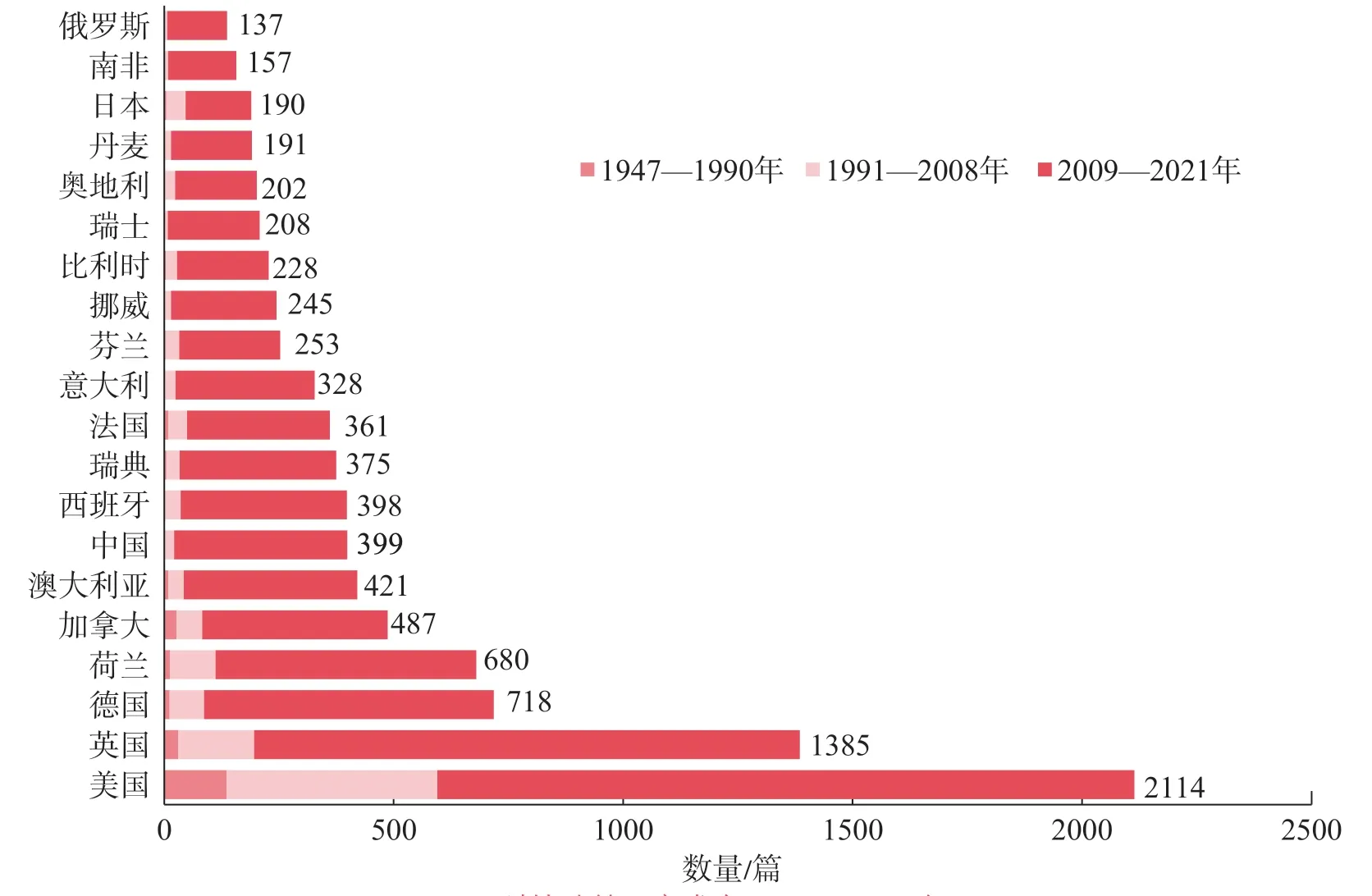

隨著全球范圍內科技發展加速,2009—2021年各國的發文量普遍增多。總體發文量排名前20的國家見圖2,其中美國和英國遙遙領先。中國的國際論文發文量位列第7 位,與發達國家仍有一定差距,但考慮到語言的影響,相關研究可能較多地發在國內期刊上。按照上述的3 個階段來看,隨著國家科技實力和綜合國力的提升,科技政策研究也變得也越發重要,我國的科技政策研究國際發文趨勢明顯提升,具體分析如下。

圖2 科技政策研究發文量TOP20 國家Figure 2 Top 20 countries in terms of scientific and technology policy research publications

1947—1990 年,相關科技政策研究可能更多的集中在國內,較少開展國際交流,科學數據庫中尚未收錄中國發表的科技政策相關國際論文,國家的科技政策研究仍處于“探索”階段。在此期間,國家先后召開了全國科學大會、黨的十一屆三中全會等重要會議,發布了《關于經濟體制改革的決定》《關于科學技術體制改革的決定》《關于教育體制改革的決定》,頒布了《中華人民共和國義務教育法》《高技術研究發展計劃綱要》(又稱“863 計劃”)等重要文件,提出了“科學技術是第一生產力”“四個現代化,關鍵是科學技術現代化”的戰略思想[17],推動了科技與經濟的結合,為發展科學技術政策奠定了思想基礎。

1991—2008 年,相關科技政策研究國際論文只有22 篇,排名位列第15 位,相關科技政策研究處于“調整”階段。在此期間,國家提出“科教興國”“人才強國”戰略。1993 年開始實施“211 工程”,1998 年開始實施“知識創新試點工程”和“985 工程”,先后發布了《國家中長期科學技術發展綱領》《國家重點基礎研究發展規劃》(又稱“973 計劃”)等文件,并于1993年實施第一部比較全面的科技法典《科學技術進步法》,促進了中國科技、教育和經濟的一體化,為國家自主創新發展儲備了人才力量和提供了政策保障。

2008 年以后特別是2012 年以后,中國科技政策研究發展發文量大幅提高,國際影響力顯著增長,稱為科技政策研究的“創新”階段。在此期間,國家提出“創新驅動發展”戰略,國務院先后印發了《關于深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見》《國家創新驅動發展戰略綱要》《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》和《中國制造2025》等文件,將科技教育擺在經濟社會發展的首要位置,強調科技自主、自立、自強,并制定了“到2030 年躋身創新型國家前列,2050 年建成世界科技創新強國”的戰略目標[18]。

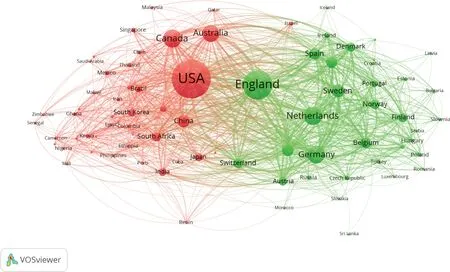

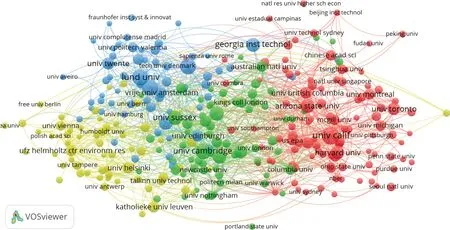

3.2.2 國家合作關系網絡 科技政策研究主要集中在北美和歐洲國家,美國和英國是國際科技政策研究的積極推動者,并形成了兩大合作群(見圖3)。自20 世紀60 年代以來,科技政策研究在美、英等西方發達國家就已經發展成為一個重要的研究領域,形成了專業的學術群體。通常認為,國家科技政策研究與科技政策發展程度、科學技術發展水平密切相關。美國的科技政策發展起步最早,以1945年布什報告《科學:無盡的前沿》為起點,1950 年成立了美國國家科學基金會,旨在增加國家的科技研發預算,加強對基礎研究的支持。這一系列措施加速促進了美國科學技術政策發展,使其成為世界科技發展的領導者。而英國的科技政策發展主要得益于其率先完成了第一次工業革命,為科技發展提供了良好的外部環境,其始終堅持以科技推動經濟振興為目標,通過成立科學技術辦公室、頒布一系列的科技發展戰略,高度重視對科學技術研發的投入,從而使英國至今仍保持世界科技強國的地位[19]。

圖3 科技政策研究國家合作網絡Figure 3 National cooperation network for science and technology policy research

3.3 科技政策研究機構分析

全球科技政策研究領域的機構合作關系如圖4 所示。從國家分布來看,研究機構大多數來自美國和英國,中國科技政策研究影響力相對較弱,主要有中國科學院、清華大學、北京大學、北京理工大學和復旦大學,在合作網絡中處于邊緣地帶(右上角)。從機構屬性來看,國際上科技政策研究機構主要集中在高校和科研院所。其中,蘇塞克斯大學、隆德大學、佐治亞理工學院、劍橋大學、加利福尼亞大學以及哈佛大學是科技政策合作網絡中的核心機構,研究成果豐富且合作關系密切,背后原因可能在于其均有獨立的科技政策研究中心。例如,英國蘇塞克斯大學商學院的科技政策研究中心(Science Policy Research Unit,SPRU)是世界領先的科學、技術和創新政策與管理研究中心之一[20],于1972 年創建核心期刊《研究政策》(Research Policy),極大地推動了科技政策研究與發展;瑞典隆德大學經濟與管理學院的政策研究所(Research Policy Institute,RPI)是致力于科學、技術與社會研究的學術研究機構,其研究主要集中于“研究科學領域政策動態”“促進知識創新發展”和“社會風險管理研究”3 個領域;美國佐治亞理工學院的佐治亞理工技術政策評估中心(The Technology Policy Assessment Center,TPAC)隸屬公共政策學院,其發展目標是應用數據分析技術來評估科學和技術發展前景[21]。

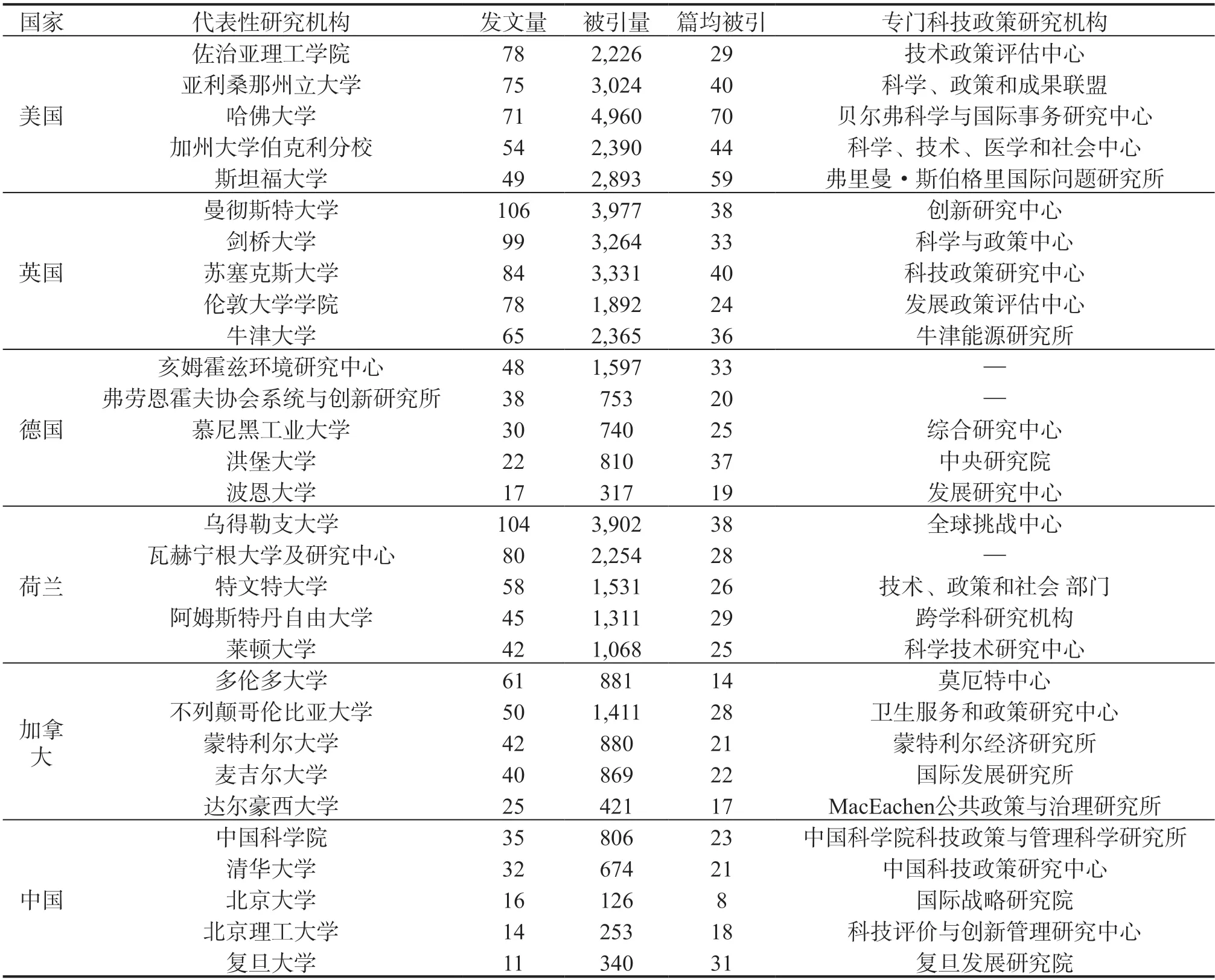

實際上,圖4 中的研究機構通常是專門開展科技政策研究機構的隸屬單位,發文及被引情況如表1 所示,為具體了解科技政策研究的主要學術力量,本文進一步結合高校官方網站和論文的歸屬機構,補充了TOP 5 國家和中國隸屬代表性研究機構的專門開展科技政策研究的機構。

表1 TOP 5 國家及中國代表性科技政策研究機構Table 1 Representative science and technology policy research institutions in TOP5 countries and China

圖4 科技政策研究機構合作網絡Figure 4 Cooperation network of science and technology policy research institutions

科技政策研究機構的專業化和獨立化發展,既可以促進科技政策研究的繁榮發展,也可以發揮“耳目、尖兵、參謀”的作用,為國家政策制定提供指導和借鑒[22]。結合全球智庫名錄發現,部分發達國家的科技政策研究機構已經發展成為世界知名智庫。例如,哈佛大學貝爾弗科學與國際事務研究中心(Belfer Center for Science and International Affairs)是全球高校智庫的翹楚,在美國賓夕法尼亞大學發布的《全球智庫報告》中,2013—2018 年連續6 年位居高校智庫榜首,2019年被提名為“卓越中心”,對美國國內和國際政策決策產生了重要影響[23],這可能也是其隸屬單位哈佛大學科技政策研究的篇均被引量最高的重要原因之一。相比而言,我國的科技政策研究機構的智庫特征尚不明顯,在國際上發文量整體偏少,政策智庫的國際影響力較弱。

3.4 科技政策研究的學科分布及演進變遷

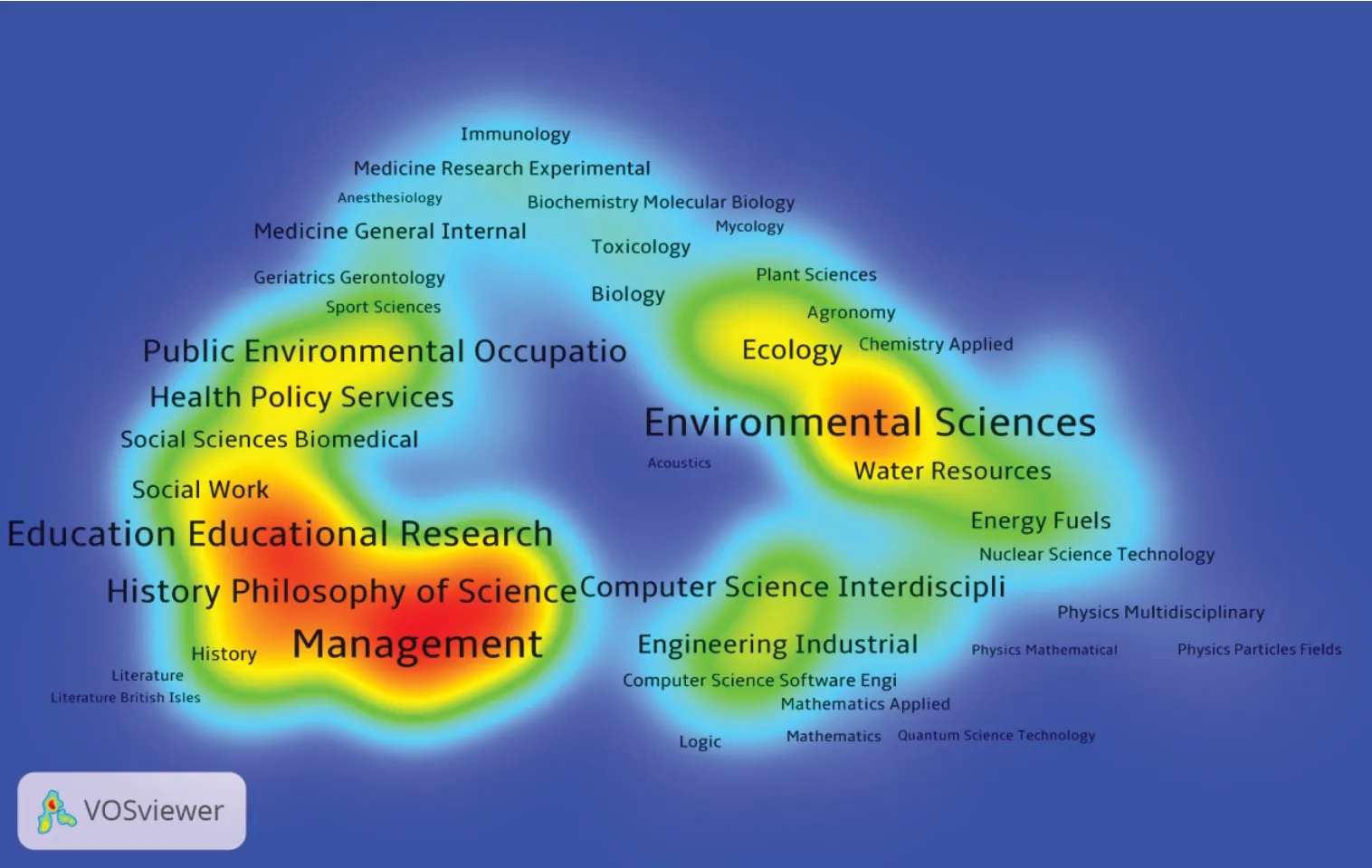

從WOS學科分布(見圖5)和來源期刊分布(見圖6)可以看出,科技政策研究是一個以“政策問題”研究為焦點的、多學科交叉的研究領域,是由不同學科以松散聯系構成的學科專業群[24]。具體來看,科技政策研究屬于管理學的研究內容,但也出現在了教育學、情報學、環境科學和經濟學等領域。同樣地,科技政策研究相關文獻來源除了《政策研究》(Research Policy)、《社會和公共政策》(Science and public Policy)政策科學領域專業期刊外,還有能源環境政策領域的《環境科學政策》(Environmental Science Policy)和《能源政策》(Energy Policy),科學計量學領域的《科學計量學》(Scientometrics)和《信息計量學學報》(Journal of Informetrics),技術創新領域的《科技預測與社會改變》(Technological Forecasting and Social Change)、《社會中的技術》(Technology in Society)和《技術創新》(Technovation)等。

圖5 科技政策研究的WOS 學科Figure 5 WOS disciplines in science and technology policy research

圖6 科技政策研究的來源期刊Figure 6 Source journals for science and technology policy research

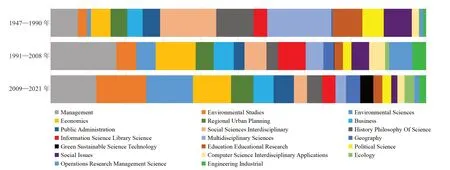

隨著科技政策問題日趨復雜和多樣,科技政策研究領域不斷分化和演變,不同的學科聚焦于科技政策研究的不同方面,方法各異地開展各種獨立研究。為分析各發展階段的學科分布,選取發文量排名前20 的學科如圖7 所示。第一階段(1947—1990 年),科技政策研究相對集中于社會科學和人文科學,說明科技政策的研究最早起源于社會科學領域。例如,英國社會學家貝爾納(Birnal)的《科學的社會功能》[25]圍繞“科學的作用及對社會的貢獻”提出了科學研究資源配置、科技戰略規劃制定和科研管理體系等,其思想深深地影響著科技政策實踐,通常被認為是科技政策的奠基性著作。第二階段(1991—2008 年),科技政策研究除顯著分布在管理學、經濟學等高度相關的本領域期刊外,也顯著出現在了圖書情報領域期刊中,其原因在于情報學的文獻計量學、科學計量學等成熟的研究范式為科技政策研究提供了方法和工具,而海量科技政策數據的出現為情報學研究提供了新的研究對象。第三階段(2009—2021 年),科技政策研究涉及的學科種類更加豐富,學科分布也相對更加均衡,除了管理學和經濟學外,環境、生態、氣候等領域科技政策也占據了較大比例。其原因是2008 年全球金融危機后,在經濟復蘇的同時應對氣候變化與環境問題的意義更加深遠,各國均積極制定和實施與國家綠色可持續發展相適應的科技政策,促進了環境相關科技政策的理論研究。

圖7 科技政策研究的學科領域變遷Figure 7 Changes in subject areas of science and technology policy research

3.5 科技政策研究的知識基礎

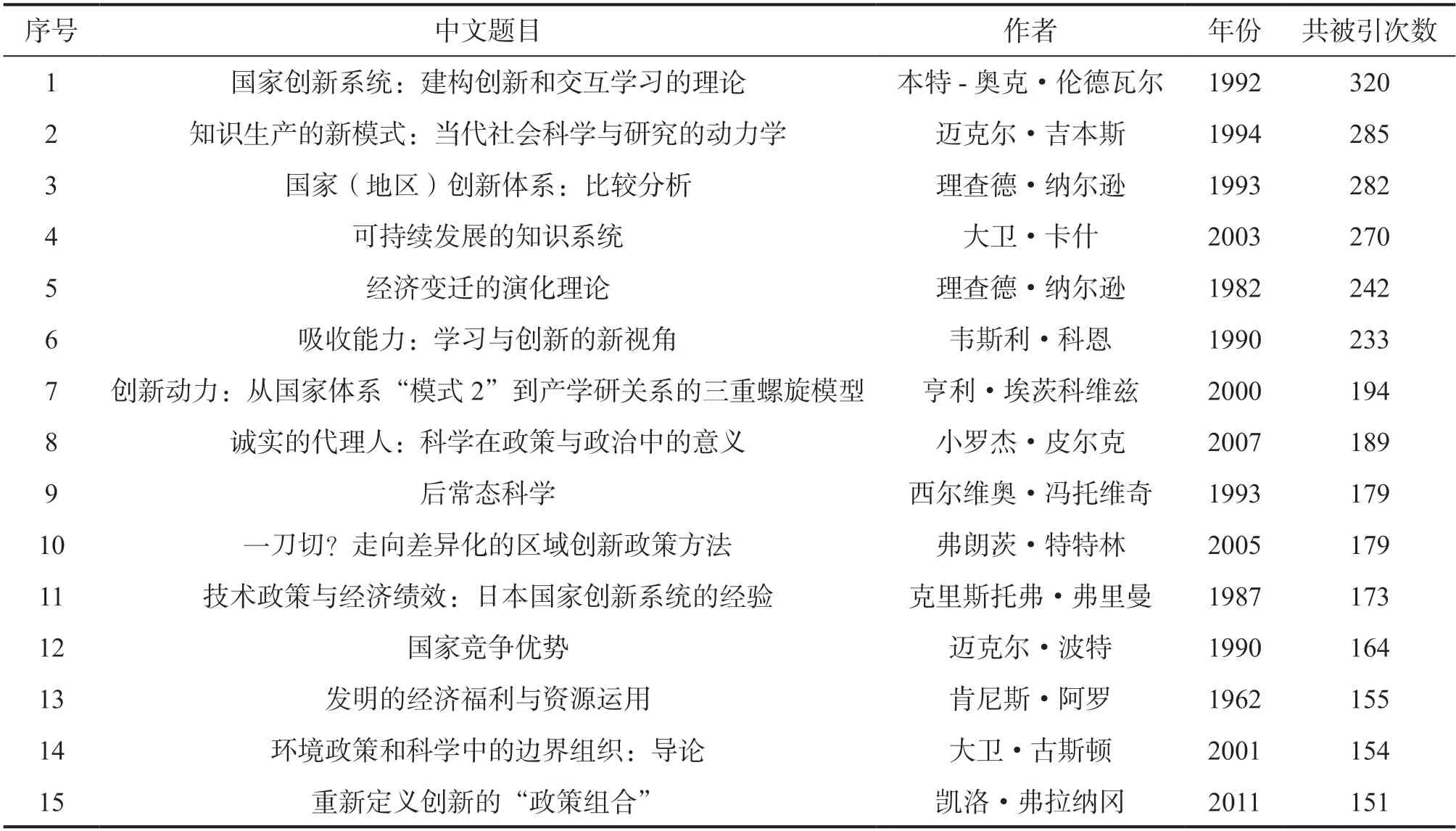

情報學界通常認為共被引文獻構成了學科領域的知識基礎,并且在一段時間內保持穩定[26]。在科技政策研究領域,共被引量超過150 次的文獻如表2 所示。從題目可以看出,科技政策創新研究通常涉及“創新”這一主題,這說明創新政策研究是科技政策研究的重要組成部分和熱點方向之一。按照時間順序梳理可知,英國經濟學家弗里曼(Freeman)于1987 年在《技術政策與經濟績效:日本國家創新系統的經驗》[27]中,首次提出了國家創新系統(National Innovation System,NIS)的概念,并指出NIS 是由公共部門和私營部門中各種機構組成的網絡,其活動和相互影響促進了新技術開發、引進、改進和擴散;美國經濟學家波特(Porter)在1990 年《國家競爭優勢》[28]中將國家創新系統的微觀機制和宏觀績效結合起來,首次提出了“產業集群”的概念,并建立了“鉆石理論模型”;丹麥經濟學家倫德瓦爾(Lundvall)在1992 年《國家創新系統:建構創新和交互學習的理論》[29]中揭示了國家創新體系中最為重要的若干要素,研究了系統構成和運作,指出需要從關注用戶–生產者的交互轉向分析更廣泛的國家創新系統;納爾森(Nelson)在1993 年《國家(地區)創新體系:比較分析》[30]中突出了支持技術創新的制度和機制,展現了各個創新體系的相似性、差異性及其來源。高共被引文獻中最新的研究是曼徹斯特大學科學政策專家弗拉納岡(Flanagan)在2011 年發表的《重新定義創新的“政策組合”》[31],專注于對創新的政策組合進行科學合理的概念化。從上述梳理可以勾勒出創新政策研究發展的基本脈絡,國家創新體系自弗里曼正式提出以來,經波特(Porter)、倫德瓦爾(Lundvall)和納爾森(Nelson)等研究者不斷發展,已經成為科技政策研究不可或缺的重要知識組成部分。

表2 科技政策研究高共被引文獻(≥150 篇)Table 2 High co-cited papers in science and technology policy research (≥150)

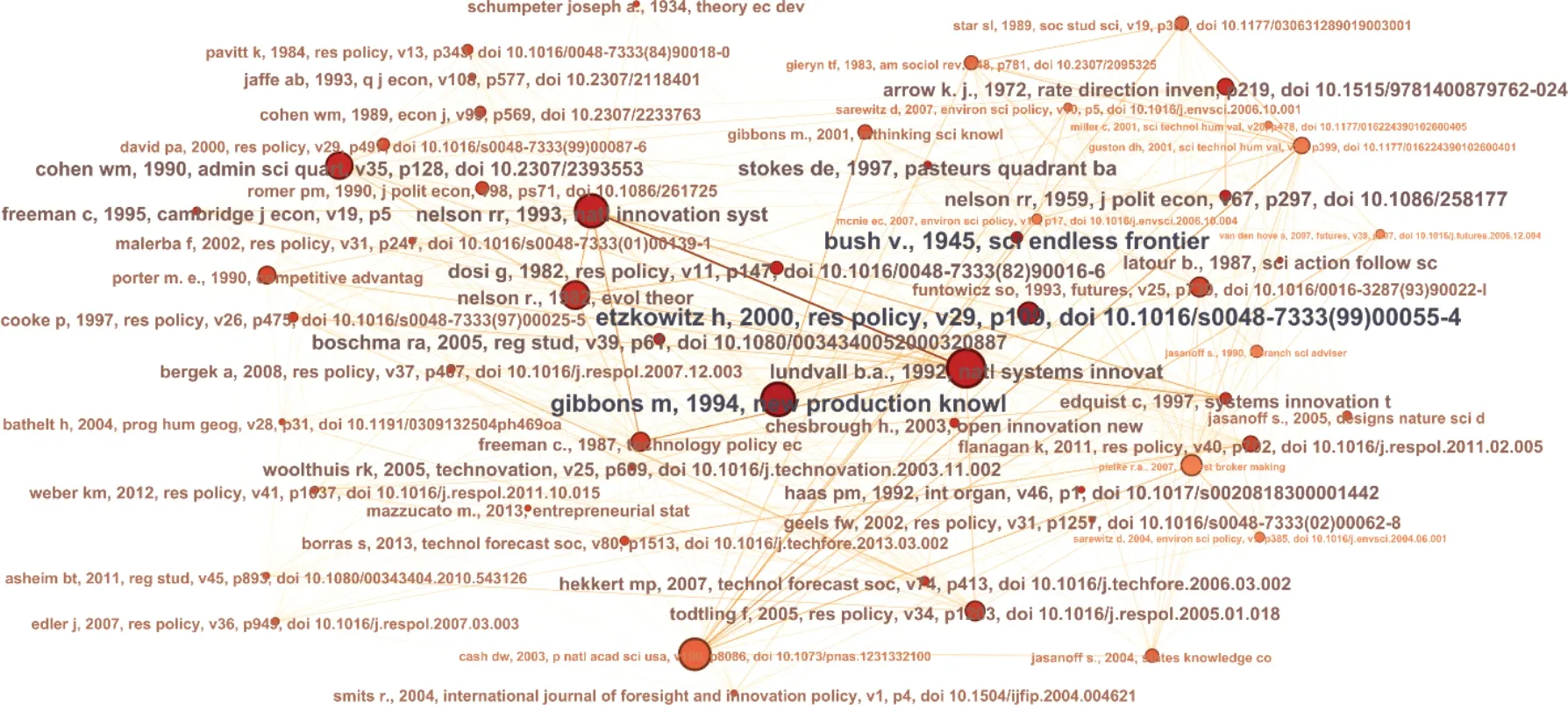

按照共被引次數,本文選取TOP 55 篇文獻,構建科技政策研究共被引文獻網絡圖(見圖8)。節點越大代表共被引次數越高,應用PageRank 算法計算各節點在共被引文獻網絡中的重要程度,用顏色的深淺表示,即顏色越深代表該文獻越重要,相對應節點標簽就越大。關鍵節點文獻主要包括:美國社會學家吉本斯(Gibbons)在1994 年發表的《知識生產的新模式:當代社會科學與研究的動力學》[32]中提出的兩種知識生產模式為科技政策制定提供了重要的理論依據;美國科學研究和發展辦公室主任布什(Bush)在1945 年提交的研究報告《科學:無盡的前沿》[1]中提出了科學研究的線性概念模式,深刻地影響了美國科技政策體系,并建議政府建立國家基金會,為二戰后美國科學技術的發展指明了方向;埃茨科維茲(Etzkowitz)在1995 年歐洲科學技術研究協會主辦的EASST Review 上首次提出三螺旋模型[33],2000 年發表了《創新動力:從國家體系“模式2”到產學研關系的三重螺旋模型》[34],三螺旋模型的思想揭示了創新的動態性以及知識開發和傳播機構之間的復雜網絡,標志著創新體系從傳統的線性關系向擁有眾多創新參與者的動態網絡模型的轉變。由此可見,共被引網絡中的關鍵節點文獻均對科技政策發展產生了里程碑式的影響,是今后開展科技政策研究的重要文獻參考。

圖8 科技政策研究共被引文獻網絡(TOP 55)Figure 8 Network of co-cited papers in science and technology policy research (TOP 55)

3.6 科技政策研究的主題

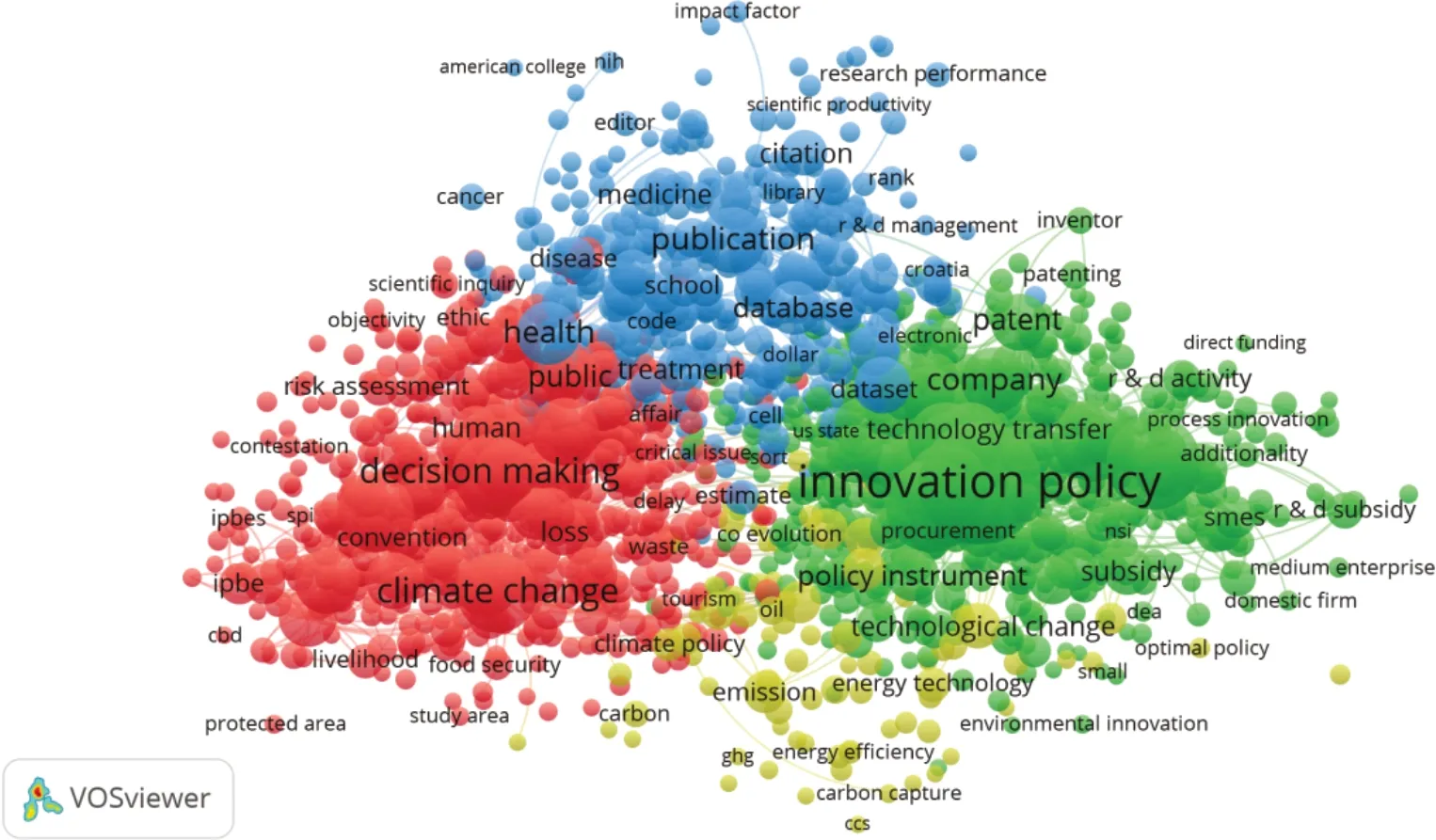

科技政策研究形成了4 個主題聚類(見圖9),將同一聚類中的共現主題詞重新帶入具體的語境之中,歸納總結各個聚類的研究主題。主要包括以下4 個方面:

圖9 科技政策研究主題聚類Figure 9 Clustering of topics in science and technology policy research

第一,創新政策研究(綠色)。典型的主題詞有創新政策、政策工具、技術轉移、專利、經濟、研究與發展等。1912 年,奧地利經濟學家熊彼特(Schumpeter)在其著作《經濟發展理論》中提出創新的概念[35];20 世紀80 年代末,以弗里曼(Freeman)為代表的學者逐漸將科技創新活動視為一個復雜的國家系統,使得創新政策成為科技政策研究熱潮,開始強調通過科技創新驅動經濟增長和社會發展,區域創新系統、國家創新體系建設成為研究重點。

第二,科技政策評估(藍色)。典型的主題詞有出版物、圖書館、數據庫、引用、研究表現、影響因子等。基于出版物、期刊和數據庫等利用引文分析法進行科技評估是情報學傳統的科技評價范式,說明情報學的研究方法已廣泛應用于科技政策評估中。實際上,政策評估及影響測量是科技政策研究的重要組成部分,也是政策信息學的主要研究內容,其意義在于不僅能夠為未來的政策制定提供借鑒,也能通過評價對正在實施的政策做出取舍或調整。

第三,生態環境政策研究(紅色)。典型的主題詞有氣候變化、決策制定、生態系統、物種、人類、風險等。近年來,保護生物多樣性、減緩氣候變化、應對環境挑戰是世界各國愈發關注的焦點問題。2016 年生效的《巴黎協定》[36]是繼1992 年《聯合國氣候變化框架公約》、1997 年《京都議定書》后形成的第三個標志性的國際法律文本,奠定了全球氣候治理格局。隨著生態環境問題日益顯性化,相關科技政策研究選題也愈發具有現實意義。

第四,能源科技政策研究(黃色)。典型的主題詞有排放、能源技術、技術變革、碳捕獲與封存、能源效率、碳等。可再生能源及低碳技術直接影響著人類社會可持續發展,世界主要國家均已經宣布“碳中和”時間表,德國計劃在2045年實現碳中和,美國、英國、歐盟和日本等相繼宣布在2050 年實現溫室氣體凈零排放,我國將在2030 年前實現碳達峰、2060 年前實現碳中和。清潔能源、新能源領域的科技政策問題無疑是近年來及今后很長時期內科技政策研究的重要方向。

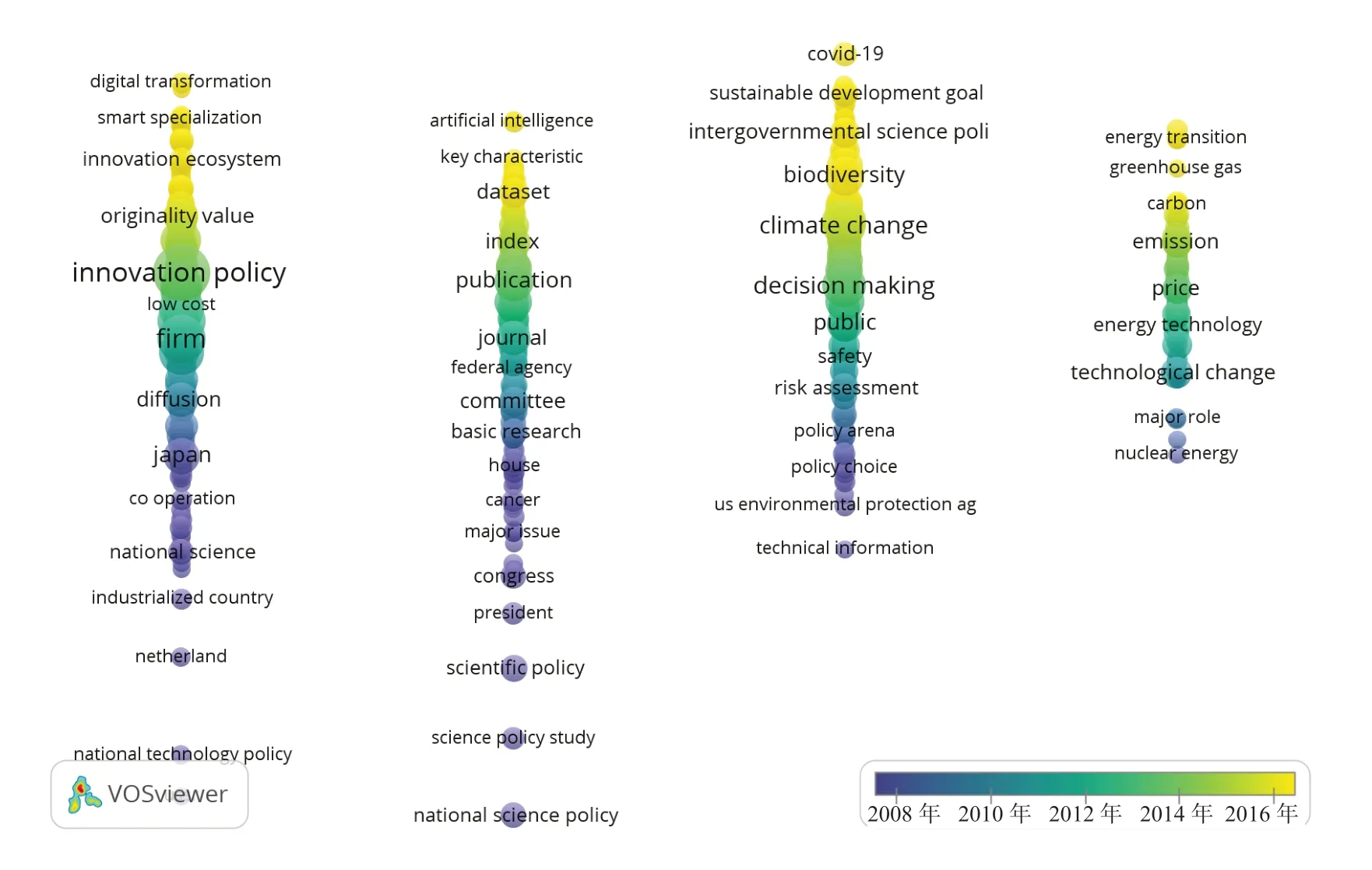

將各聚類的主題詞按照時間序列繪制氣泡圖(見圖10),相關研究越多氣泡越大,出現時間越新則氣泡越靠上。近年來,科技政策研究關注的焦點在數字轉型、人工智能、可持續發展、能源轉型、創新體系、生物多樣性等。其中,COVID-19 一詞出現時間最新,且位于生態環境政策研究聚類中,或表明2020 年新冠肺炎疫情大流行凸顯了世界抵抗系統性風險的脆弱性,也給全球社會經濟可持續發展敲響了警鐘,世界各國均開始關注氣候變化和環境保護。創新政策相較于科學政策和技術政策出現較晚,實際上,創新在某種程度上是科學和技術的發展與繼承,創新研究本身涵蓋了科學和技術政策[37]。創新研究和政策評估兩大主題是科技政策研究的基本內容,研究起步較早,而生態環境和能源相關政策研究是隨著經濟發展加快、生態環境問題凸顯而產生的,故出現時間相對較晚。

圖10 科技政策研究的主題詞時間序列分布Figure 10 Time series distribution of subject headings in science and technology policy research

4 結論與展望

4.1 主要研究結論

本文綜合運用知識圖譜工具和文獻計量方法,對科技政策七十多年(1947—2021 年)的研究文獻進行政策信息學分析,主要結論如下:

第一,科技政策研究與科技政策發展程度、科學技術發展水平密切相關。美國、英國和德國等科技發達國家的科技政策研究起步較早,論文總發文量、研究機構數量等均處于世界前列,且在國際合作網絡中占據重要地位。近年來,中國科技迅猛發展,科技政策研究的國際發文數量也明顯提升。

第二,高產出的科技政策研究機構擁有專門的科技政策研究中心,且大多數為科技智庫。例如,哈佛大學的“貝爾弗科學與國際事務研究中心”、斯坦福大學的弗里曼·斯伯格里國際問題研究所(Freeman Spogli Institute for International Studies,FSI)、亞利桑那州立大學的“科學、政策和成果聯盟”(Consortium for Science,Policy,and Outcomes,CSPO)等,這說明科技智庫能夠促進科技政策研究的開展。

第三,創新政策研究是科技政策研究的重要組成部分。科技政策研究中高被引文獻主題多以“創新”為主,以創新作用為研究重點的(新)熊彼特經濟學以及國家創新體系理論等,為研究科學和技術資源分配提供了思路。共被引文獻網絡中的關鍵節點文獻是科技政策發展的里程碑式研究,是未來科技政策研究的重要參考。

第四,科技政策研究是以問題為導向的多學科交叉領域。科技政策研究最早多出現在社會科學領域,隨后吸收借鑒了情報學、經濟學的理論和方法,創新政策研究和科技政策評估成為主流。金融危機和新冠肺炎疫情的出現,使全球在推動經濟復蘇的同時,關注氣候變化和環境保護、能源與環境等主題的科技政策研究變得越來越重要。

4.2 未來展望

在新一輪科技與產業變革加速演進、新冠肺炎疫情大流行影響疊加的背景下,國際科技競爭日益激烈,科技競爭本質上是科技政策的競爭,科技政策制定的適當與否能夠直接影響國家科技發展路徑和科技競爭水平,科技政策研究重要性凸顯。為充分發揮科技政策研究對國家科技發展的支撐作用,未來發展方向應主要聚焦于以下3個方面:

第一,促進科技政策研究機構向智庫轉型。國家科技競爭本質上是科技政策和制度的競爭[38],隨著國際科技競爭加劇,科技政策研究的重要性日益凸顯。美國和英國等發達國家的一些科技政策研究機構已經發展成為世界知名科技智庫,而我國科技政策研究機構的國際發文數量仍較少,未來需要圍繞國家及國際重點關切問題創造高質量、高影響力的科技研究成果,以增強國際話語權和影響力。特別是在走向獨立化與專業化、著力提升國際競爭力等方面,科技政策研究機構更需結合國家科技戰略發展需求和世界科技變化趨勢,找準自身定位,瞄準重點研究問題,充分發揮“耳目、尖兵、參謀”的作用,不斷完善科技政策研究體系,在動態改進發展過程中形成獨具中國特色新型科技智庫。

第二,聚焦科技政策問題開展針對性研究。①未來中長期我國處于全面實施創新驅動發展戰略、建設科技強國的關鍵階段,科技政策研究需圍繞完善和優化國家和區域創新體系建設、新一輪科技與產業變革的規律和應對策略、從基礎研究到市場開發的創新范式變化、科技治理能力與治理體系建設、大國競爭下的國際科技合作與科技前沿地位爭奪等方面深入開展,以期為增強我國創新競爭力、建設創新型國家提供重要理論指導和政策方案。②新冠肺炎疫情在全球的長時間大流行,使加強生物安全體系建設、防范重大生命健康威脅以及促進社會經濟可持續發展等變得愈加重要。科技政策研究必須充分把握科技長期發展趨勢,瞄準科技發展未來方向,加強面向生命健康、氣候變化、生態環境等一系列重大社會問題的政策研究,為實現社會經濟環境的綠色可持續發展提供科技政策方案。

第三,鼓勵科技政策研究的跨學科化發展。科技政策研究是一個多學科交叉的研究領域,但不同的學科聚焦在科技政策研究的不同方面。例如,經濟學關注經濟稅收和企業創新,社會科學瞄準倫理道德和人本道義,自然科學聚焦生態環境和能源技術,情報學在科技政策量化評價方面發揮著重要角色。未來為解決日趨復雜的科技政策問題,科技政策研究必須深度推進學科交叉融合的發展路徑,打破傳統的學科壁壘,促進不同學科理論方法工具的相容與匯聚,以促進科技政策研究的精細化和多樣化發展。具體而言,國家可以在有關科技資助體系中設置科技政策研究跨學科專項,優先支持具有跨學科屬性的科技政策研究議題,如人工智能、數字經濟、合成生物、能源轉型等涉及高技術與產業創新發展及重大倫理影響的課題。