老舊社區更新與社區花園

張馨文, 陳 磊

(意大利米蘭理工大學, 米蘭 20134)

從走進21世紀以來,一場前所未有的改革發生在了我國的居住區規劃設計行業,尤其體現在居住區的規劃設計從“量”到“質”的轉變。隨著社會發展,人們對于居住區的需求發生了巨大的變化,從解決“衣食住行”的“住”的基本問題,到考慮居住質量,包括建筑、景觀、交通、教育等等綜合因素。然而,當前城市內現存的大量老舊小區在外觀設計,功能布局以及使用體驗上展現出了特別顯著的時代局限性,早已無法滿足人們的需求。不僅如此,隨著“小區”的實踐,中國的城市被其圍欄劃分,為了若干不相關聯的斑塊,使城市生態破碎化,城市的社會關系分裂。因此,如何通過老舊社區改造,重新連接城市綠地系統,激活城市社會活力,顯得頗具價值。

社區花園,是社區民眾以共建共享的方式進行園藝活動的場地,其特點是在不改變現有綠地空間屬性的前提下,提升社區公眾的參與性,進而促進社區營造。社區花園以可食地景為主要設計元素,正是可食地景對都市土地生產力的恢復,對人與人之間協作的需求,點燃了社會大眾的參與性[1]。與此同時,中國是一個擁有務農傳統的農業大國,不難看出中國人對耕作與土地有著天生的眷戀之情。然而,當今中國現代居住區的設計深受來自西方的現代主義影響,即以功能主義與實用性為主要導向的極簡風格,導致當前的社區花園僅僅被用作景觀設計的一種設計元素去豐富美化社區景觀,進而違背了中國人自古以來的農耕文化以及割裂了刻進骨子里的對土地的眷戀之情。

1 新中國住宅發展

1.1 新中國的住宅發展

新中國的住宅發展大致可分為2部分:1949—1998年;1998年至今。新中國伊始,百廢待興,大量來自蘇聯的援助。蘇聯先進的規劃思想也隨之進入中國,在這一階段大量公有住宅被建造,同時實行社會主義住房分配制度。這一階段的住宅設計也主要以功能性為主[2]。不難看出這一階段,中國的住宅建設以滿足基本需求為主,解決舊中國人均居住面積低下的根本問題。1998年第九屆全國人民代表大會上,朱镕基總理宣布將停止計劃經濟下的住房分配制度,大力支持商品房,并將其作為國民經濟的重要產業。至此,住宅走向了資本市場,自由競爭促進了住宅設計水平[3]。在這一階段,受到改革開放中,西方景觀設計思想引入國內。大量的主題小區,例如“加州花園”“佛羅倫薩小鎮”“巴黎風情”等如雨后春筍在全國出現。一方面豐富了人們的居住環境,另一方面難免造成千城一面的窘境。

1.2 居住區的問題

中國居住區的規劃設計實踐至今,根據筆者的觀察,亟待解決的困境有:

(1)隨著資本進入房地產,住宅開發逐漸在當地財政領域扮演著不可替代的重要角色。大量規模性的小區開發在全國各個大中小城市出現。這樣的擴張給當地文脈,尤其是舊住宅造成巨大的沖擊。老舊小區是一個城市的精神所在,本身具有新城代謝的過程。無視這些文脈的小區擴張,無異于強行將其截肢換新。一個城市的歷史,文化韻味,樂趣也隨之消失殆盡。沒有必要 “大開大合”的拆遷再新建,“縫縫補補”的城市更新也挺好。

(2)當前社區花園的建設,從設計到使用的整個過程中業主的參與度幾乎為零,成為社區整體的凝聚力不強以及業主們缺乏歸屬感與安全感的根本原因。改革開放之后,市場經濟下,體制改革,流動人口增加,人與人之間長久的關系網絡不在,人情逐漸疏遠。在此之上,取消了住房分配制度,取而代之商品房時代,原有以單位為組織的社區體系已不復存在。而商品房的設計更是加劇了這種疏遠。鄰居與鄰居之間缺乏溝通,均處于各掃門前雪的狀態。民眾缺乏一個一起活動的原因和場所,從而導致社區凝聚力不比以往。

面對上述問題,筆者認為應該采取一種城市微更新的方式介入,來處理中國住宅區的老化問題,使其滿足新的時代需求。與此同時,這種介入能打破人際壁壘,使更多人參與,加強社區凝聚力。

2 可食的社區花園

社區花園通常被認為是城市綠色空間的一種形式,提供多種環境,社會,經濟和健康利益。具體來說,這是一種由多方共同管理的社區開放空間,鄰里之間在這里種植蔬菜,分享勞動成果,同時又為附近的中小學生提供教育機會。市民在這里可以增長生態方面的知識,便于其后發揮自主能動性,降低社區花園的維護成本。除此之外,社區花園也可以在一定程度上解決,前文提到的存在于當前中國社區凝聚力和歸屬感缺失的兩大問題,進而實現可持續性發展。

2.1 歷史與發展

本文提及的社區花園以“可食景觀”(Eaduble landscaping)為主體,通過種植可食用的作物,實現老舊小區微更新,凝聚社區。可食景觀最早由環保主義者,園藝師Robert Kourik在19世紀80年代提出,其代表著景觀與農業的結合。其后,Rosalind Creasy發表了《可食景觀完全指南》,進一步探究了可食作物在景觀設計的落地性[4]。

2.2 國外相關實踐

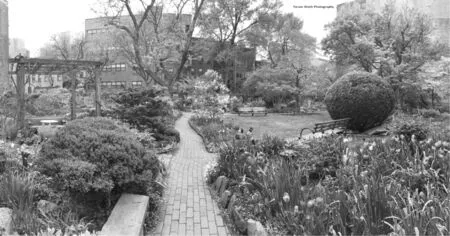

克林頓社區花園見圖1。

圖1 克林頓社區花園(資料來源:Clinton Community Garden http://clintongarden.org/)

克林頓社區花園是紐約最成功的社區花園之一,約1 400 m2,位于曼哈頓第九大道和第十大道之間的西48街區,距離時代廣場只有2個街區。于1979年通過“綠色大拇指”(Green Thumb)計劃,該花園開始建設,起初只有2個部分,帶草坪和花壇的前花園,和一塊私人領地。其后私人區域逐步由西向東發展,并形成108個小花園。其中花園的各種設施均為廢棄物改造,并在其上種植蔬菜和花卉。1984年,克林頓社區花園被劃歸到公園土地的社區花園。目前該花園在夏季大約由500~600人使用該花園,包括100多名兒童[5]。

克林頓社區花園的堆肥設施為花園提供有機肥料,可食用花園的農產品完全采用有機生產方式。花園也為鳥類,蜂蜜和蝴蝶創造了生境,該花園擁有曼哈頓唯一注冊的蜂箱,每年大約產蜜50 kg,在每年10月的集市盛典售賣。同時,美國原住民小徑等表現了印第安文化[6]。花園也會在不同季節舉辦不同的適合當下季節開展的活動,比如:夏季音樂會,研討會等等。不同年齡段的居民都可以在其中學習生態知識,結交朋友。

布魯克林屋頂農場見圖2、圖3。

圖2 布魯克林屋頂花園(一)(資料來源:Brooklyn Grange https://www.brooklyngrangefarm.com/)

圖3 布魯克林屋頂花園(二)(資料來源:Brooklyn Grange https://www.brooklyngrangefarm.com/)

布魯克林屋頂花園位于紐約,是全世界最大的屋頂花園農場。這里經常舉辦教育活動來促進紐約社區可持續發展。眾所周知,紐約有著世界上最擁擠的城市空間。但是這種灰色空間也蘊藏著巨大的“可持續”潛力,比如立體綠化,屋頂花園和屋頂農場。創建于2010年的布魯克林屋頂農場便是最具有代表性的社區花園之一,其創業初期成員主要是致力于有機,可持續餐飲的餐館業主,以及一些社區志愿者。此外,布魯克林屋頂農場還能提供一些特色的商業空間,并逐漸發展成一種綠色的經營模式[7]。屋頂花園生產的農產品會直接銷往樓下的餐廳,而餐廳產生的廢棄物將轉移到屋頂用作肥料,以此來形成一種碳循環。同時,這種屋頂花園的形式在一定程度上起到了減少雨水徑流的作用,為紐約的雨洪管理起到了積極作用。總而言之,布魯克林屋頂花園是一種三贏的模式,一方面減少雨水徑流,另一方面降低碳足跡,同時促進就業,提供優秀的商業模式。紐約蘭德爾島城市農場(Randall’s Island Farm)見圖4。

圖4 蘭德爾城市農場(資料來源:紐約政府網 www.grownyc.org/)

蘭德爾島城市農場位于紐約蘭德爾島公園內,其占地40 000平方英尺,主要分為可持續花園和戶外教室。農場的使命是為當地兒童和家庭提供在城市環境中體驗和學習農業的機會,并通過實踐課程教授基本的生活技能并支持學術學習,探索食物選擇如何影響他們的健康、環境和社區[8]。

蘭德爾島城市農場大部分的產品用于提供教育功能,即給學生們提供了親身體驗種植、收割和堆肥的機會,他們可以在這里參與可持續性花園的實踐,其中包括:如雨水收集、作物輪作、 土壤肥力、 光合作用、 授粉和植物學。

3 社區花園對我國建設的啟示

當前中國國內陸續涌現了眾多與社區花園相關的實踐活動,引起了來自社會大眾不小的關注度。但缺乏整體性,沒有將社區花園應用到老舊小區的城市更新中,而僅僅以商業為目的經營。結合上述例子,社區花園應承擔更多城市化進程的責任,作為城市更新的重要途徑,起到積極作用。

3.1 縫合關系,增加社區凝聚力

當下,中國正處在社會經濟高速發展的時代。在高壓的經濟社會中,人與人之間的距離逐漸疏遠,社會缺乏凝聚力。社區花園的介入,給當代都市居民提供了一種公共參與的平臺。在社區花園中,群策群力,大家共享勞動成果。通過共同的勞動,凝聚一個社區的精神,以此來縫合都市中破碎的人際關系。

3.2 雨洪管理,可持續發展

社區花園的介入,豐富了小區綠地的植物多樣性,同時起到了雨洪管理的作用,尤其是屋頂農場。屋頂農場建設在建筑屋頂,雨水降落在屋頂,按照設計的路徑流進屋頂的種植池內,經過凈化,沉降,截留等過程,達到一定的標準,然后順流而下,流進花園內。整個過程利用重力做功,植物過濾,起到了環保凈化的效果。除此之外,屋頂的花園,可以有效緩解熱島效應,從而減少建筑內空調的使用,進一步起到可持續發展的作用。

3.3 可食景觀,喚起農業回憶

社區花園多以可食景觀為主。在社區內種植作物,符合中國人的天性。自古以來,中國便是農業大國,以農業為本。這種特性已經刻畫進了中國人的基因里。現代城市景觀的設計,受到來自西方國家的現代主義的影響,以功能與實用性為主。其代表了功能性的美觀。這種社區景觀雖然很美,但不符合中國人的本性,有一定的距離感。社區花園中種植可食景觀是鄉土中國的回歸。

4 結束語

20世紀80年代開始,我國開始加大了對小區建設的重視程度,社區綠地這個概念開始逐漸走進了人們的日常生活。進去21世紀,中國的城鎮增長率常年保持在1%以上,社區綠地的需求在持續更新迭代。現存的老舊社區受限于時代背景,已無法滿足當代人們的需求。然而,大刀闊斧的城市改造在一定程度會破壞城市的場所記憶。同時,伴隨著中國經濟的高速發展,一系列的社會問題浮出水面。其中社區缺乏凝聚力的問題尤為明顯。面對上述困難,社區花園不失為一方良策。作為社區微改造的手段,一方面,可以通過種植可食景觀,吸引居民參與勞動,分享成功,增強社區凝聚力。另一方面,通過微改造,保留城市原有風貌,弘揚本土精神。