齊河縣冬小麥生長環境及生長生理特性分析

姜瑤,馬海燕,呂寧江

(1.山東省水利科學研究院,山東 濟南 250014;2.山東省現代農業節水工程技術研究中心,山東 濟南 250014)

山東省是農業大省,冬小麥在糧食作物中播種面積所占比重比較大,種植過程中,生長環境對小麥的生長發育有很大的影響。本文選擇泰農18 作為供試品種,分別測定研究了冬小麥的生長環境,包括土壤環境和氣象因素以及冬小麥的生長生理特性。旨在為冬小麥的生長發育及生長條件提供一定的理論基礎和相關數據支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗地點及材料

試驗于2019 年10 月至2020 年6 月在山東省齊河縣山東省水利科學研究院農業水土試驗研究基地進行。

試驗材料選取品種為泰農18。采用機器播種方式,行距0.2 m,畦寬3.8 m,壟寬0.4 m,每畦播18 行。播種密度為262.5 kg/hm2。施底肥復合肥和返青肥各一次。

1.2 測定項目與方法

1)土壤及氣象因素。(1)土壤。采用中華人民共和國農業行業標準進行測定。(2)氣象因素。安裝HOBOwarePro 農田小型氣象站進行氣象監測。

2)生長生理指標。(1)分蘗數。在播種后的第40 d、80 d、120 d、160 d、200 d 和240 d 調查分蘗數。(2)株高。抽穗前為土面至最高葉尖的高度,抽穗后為土面至最高穗頂(不連芒)的高度。每隔7~10 d 測量一次。(3)葉綠素。用SPAD-502 儀測定小麥葉綠素含量,選取長勢一致的葉片進行測定。拔節期測定小麥的頂部葉片,抽穗期以后測定旗葉葉片,分別測定葉片的兩端和中間部位,其平均值作為SPAD 值。

3)數據分析。采用WPS-Excel 2019 進行數據整理。

2 結果與分析

2.1 試驗區內土壤情況

按照取土試驗方法,取土后將土樣送往山東省水利工程建設質量與安全檢測中心站進行檢測分析,結果如下:0~100 cm 土層深度的土壤均為壤土,120 cm 處土壤為沙壤土;各土層土壤pH值均呈堿性,且0~20 cm 土層深度處土壤pH 值迅速升高,整個土層內,堿性程度最大的位于60~80 cm 處。

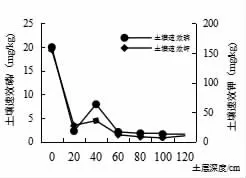

有機質和全氮含量隨著土層深度的增加變化趨勢基本一致,見圖1,均是先降低后增加。在40~60 cm 土層深度處達到最大值后逐漸降低,在80~100 cm 土層深度處降到最低,后在100~120 cm 土層深度處略有升高。各土層速效磷和速效鉀含量變化情況見圖2。速效磷和速效鉀含量變化趨勢基本一致,均是在表層土壤處含量最大,速效磷的含量為19.98 mg/kg,速效鉀的含量為155.37 mg/kg。隨后二者含量均在0~20 cm 的土層深度處顯著降低,20~40 cm 處升高后下降至60 cm土層深度后內無明顯變化。

圖1 試驗區內各土層有機質和全氮含量

圖2 試驗區內各土層速效磷和速效鉀含量

電導率隨著土層深度的增加呈現先逐漸升高后逐漸降低,最后略有升高的總體趨勢。在20~40 cm 土層深度處電導率最大,為971.1 μs/cm。最小值在60~80 cm 土層處,為351.1 μs/cm。

2.2 試驗區內氣象因素變化情況

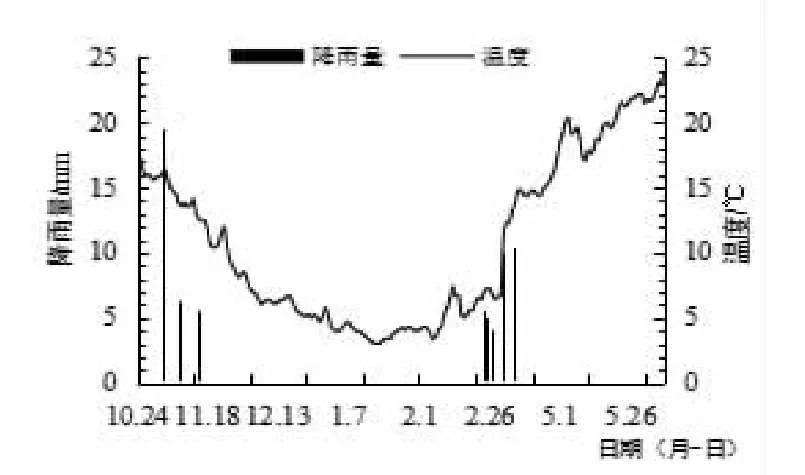

泰農18 生育期內降雨和溫度情況見圖3,共降雨8次,總降雨量共計67 mm。主要集中在11月以及次年的2 月和4月,其中11 月的降雨量最大。溫度呈現先升高再降低的趨勢,日平均最低氣溫出現在2020 年1 月18日,為3.00 ℃,日平均最高氣溫出現在2020 年6 月7日,為23.78 ℃。

圖3 試驗站內降雨量與日均溫度變化情況

整個生育期內,空氣中相對濕度最高為100%,在2020 年1 月6 日和7 日出現過兩次。最低相對濕度為2020 年10 月24 日的21.33%。

2.3 泰農18 生長生理特性分析

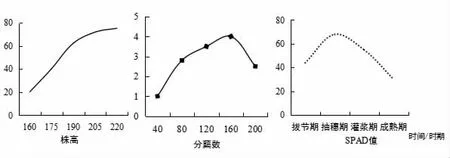

2019 年10 月24 日播種,2019 年6 月7 日收獲,全生育期共計228 d。根據冬小麥的生長特性,將泰農18 的生育期劃分為3 個階段,分別是播種—拔節期、拔節—開花期、開花—成熟期。觀察泰農18 的生長生理情況,由圖4 可以看出:在整個生育期內,株高的變化是逐漸增大的,前期增長較快,后期增長較慢。最高為75.38 cm。在播種后的第160 d 左右,分蘗達到高峰,后因營養供應不足,分蘗數減少直至穩定。葉綠素含量從拔節期開始測定,隨著生育時期的延長,葉綠素含量呈現先升高后降低的趨勢,在抽穗期內葉綠素含量達到最大。

圖4 冬小麥生長生理變化情況

3 結論與討論

1)土壤中各種指標和含量均對農作物的產量和品質有較大的影響。本研究結果表明,大部分土層為壤土,均呈堿性。隨著土層的加深,有機質和全氮含量均呈現先降低后增加的趨勢,在40~60 cm 土層處達到最大。速效磷和速效鉀含量均在表層土壤處含量最大,電導率呈現先升高后降低最后略有升高的趨勢。在20~40 cm 土層深度處電導率最大。

2)小麥生長發育與生態因子關系密切,其生長發育的好壞和產量的高低,除了決定于小麥本身的生物學特性外,很大程度上還受到氣候因素的影響。在小麥泰農18 的試驗區內對降雨量、溫度和濕度等進行了實時監測。試驗區內小麥生育期內,總降雨量為67 mm。此外,溫度同樣也影響著小麥的生長、分布與產量,以及生育期長短與發育期出現的遲早。試驗區內溫度呈現先升高再降低的趨勢,最高氣溫為23.78 ℃。空氣中濕度的降低,植物蒸騰強烈,水分平衡失調,葉片萎蔫,對小麥將會造成嚴重的不良影響[1]。空氣中相對濕度最高為100%,最低相對濕度為21.33%。

3)小麥泰農18 生長生理特性分析表明,泰農18 的分蘗能力較強,但分蘗成穗率屬于中等,大約在播種后的第160 d 左右,達到分蘗的高峰,后因營養供應不足,分蘗數減少直至穩定。生育期內株高的變化是逐漸增大的,前期生長快,后期生長慢。葉綠素含量從拔節期開始測定,隨著生育時期的延長,葉綠素含量呈現先升高后降低的趨勢,在抽穗期內葉綠素含量達到最大,由此說明在此階段小麥光合作用進行的最為旺盛。