“三新”背景下高中數學課堂生成實踐與思考

馮 陽

(蘇州市相城區望亭中學,江蘇蘇州,215100)

教育家陶行知指出,教師的職責重在指導學生,通過激發學生的學習興趣,最終讓學生“自得”和“自動”,教師的教與學生的學,都是以“做”為中心的.這種通過教學來培養學生養成終身學習能力的觀點恰恰與現在發展學生自主學習能力的核心素養相對應.這種目標不是一些應景的、空洞的口號,而是與學生數學課堂上的健康發展緊密聯系的,需要教師、學生在教、學、做中進行有效溝通.新版教材中有大量體現時代要求和“潮流”的具體實例,既能激發學生的社會參與興趣和探知欲望,培養其實踐能力和創新意識,又發展了數學核心素養,形成理性思維.

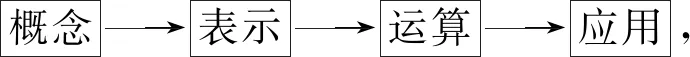

本文主要從課堂教學出發,以新教材人教A版高中數學必修第一冊4.3.1《對數的概念》為例,闡述筆者教、學、做合一課堂的教學設計思路與教學實踐中的一些做法及思考,力求提高學生的學習品質和數學素養.

1 課前思考

本節內容是對數函數的基礎,是高中數學知識體系中的重要一環.《普通高中數學課程標準》中明確指出:“很多數學概念是從實際生活中通過理想化的形式抽象出來的,學習概念的有效方式就是讓學生經歷數學化和尋找實際意義的互逆過程.”對數是為解決天文學中繁雜的運算而產生的,是人類突破固有,創造新知的重要表現.在課堂教學中,教師應當精心設計,把前人遇到的問題通過情景設置呈現給學生,讓學生通過經歷過程,形成概念生成的一般規律,激勵學生勇于挑戰,大膽創新,從而提升數學素養,進一步做到學、做合一.

對數概念教學,如果直接把概念灌輸給學生,那教師的“教”只體現在把單一的知識傳遞給了學生,而沒有發揮學生“學”的主體作用,這種沒有經歷“做”的學習過程,掌握的知識是毫無生命力的,學生的思維品質也不會得到提高.所以,課堂教學的目的是為能夠促進學生有深度的“學”,教師的“教”的活動應當始終圍繞這個目的展開.“教”的主要方式是引導學生自主探究,在“做”中發現問題、提出問題、解決問題.教師是“教”的主體,“教”的主旨是學生在自主探索時引導方向,讓學生和問題直接對話;學生是“學”的主體,“學”應該在教師的引導下,積極地發現問題,在探究中提出問題、發現新知識,進而解決問題并構建新的認知結構.

本節課對數概念的學習,學生前面有過一些經驗,比如分數、負數、無理數等,這些數的產生,都是運算“瓶頸”下的突破,學生對數的發展有了初步的思維和直觀想象,但縱向聯系能力仍顯不足,教學中通過問題情境的創設,在“做”中再次讓學生經歷運算瓶頸,由此萌發渴望,尋求突破.

2 教學過程生成

2.1 創設情境,引出問題

問題1:已知經過x年后與某地景區人數是2001年的y倍,x、y滿足關系式y=1.11x.如果要求經過多少年游客人次是2001年的2倍,3倍,4倍,……,該如何解決?

上述問題是教材上的一則引例,于學生而言可能挑戰太大,會使其無從下手.可以考慮相對簡潔的問題,比如可以引入棋盤麥粒問題.

問題2:棋盤上第一格放2粒麥粒,第二格放4粒,第三格放8粒,第四格放16粒,依次這樣放,我們容易得到第x格與那一格的粒數y之間函數關系為y=2x,x∈N*,那么從第幾格開始,放的麥粒數多于10,多于100,多于1000,多于10000?

問題3:若上面的“x∈N*”改為“x∈R”,是否存在實數x,使得2x=3?若存在,求出x,若不存在,請你說出理由.

問題2通過學生的自主求解,喚醒已掌握的指數冪運算和指數函數相關知識,激發學生的學習興趣,又起到適應運算的過程.對于問題2中的幾個問題,因為非常容易解答,可以讓學生來展示運算成果,增強自信心;對于問題3學生根據指數函數的性質,可以確定x是唯一存在的,但指數方程的求解采用已有的知識無法求解,引發了學生的認知障礙,能夠激發學生的探究欲望.

2.2 經歷認知,建立重構

問題1:在求指數方程時,沒有現成的運算工具.同學們學過哪些運算方法呢?

問題2:為什么要學習減法、除法、開方運算?

問題3:類比思考如何解決上面的問題?

引導學生積極探索,通過合作交流自己的發現,教師的“教”要做到點到為止,把“學”和“做”的主動權交給學生.通過學生的互動與思考,讓學生經歷數的運算發展,類比得到以下結論:

上述環節,教師的“教”主要負責巡視,傾聽各組討論情況,發現問題并提醒.類比以上過程,明確減法、除法、開方運算是加法、乘法、乘方運算發展的必然結果,并且都是可逆互化的.進而教師可以自然而然的引導學生自編求解指數方程的問題.如下:

教師引導學生重新認知數的發展,激發學生創造新運算的渴望,體會引入對數的緊迫性和必要性.

2.3 突破思維,構建新知

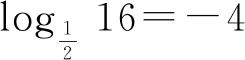

(1) 對數的概念

在教學中,教師引入課后“閱讀與思考”中的《對數的發明》納皮爾發明的運算符號,即已知對數的底數和冪,求指數,需要引入新的運算符號,就是對數符號log.寫出前面問題1、2、3的答案,引導學生歸納出對數的概念,教師講解對數的概念x=logaN中,明確x,a,N的含義,log是英文單詞logarithm(對數)前三個字母,它是一個新的符號.提醒學生注意對數讀法和書寫格式,a是底數,以下標形式出現,N是真數,它和log齊平.介紹常用對數和自然對數,這兩個對數可以直接講授,但提醒學生課后可以通過互聯網等途徑進一步了解無理數e、常用對數和自然對數,增強學習的自主學習能力和學習興趣.

問題1:對數的底數a有什么限制?為什么?

教師引導,學生合作交流,并得到以下結論:

若a<0,則N區某些數值時,logaN不存在,例如:x=log(-3)2,所以a不能小于0;

若a=0,①則當N≠0時,logaN不存在,所以a=0不成立;②當N=0時,log00有了除了0以外的任意實數;

若a=1,① 則當N≠1時,log1N不存在;② 當N=1時,log11有無數個值;所以a=1不成立.

綜上可知a>0,且a≠1.

通過教師提出的問題,引導學生自主地對a的范圍進行分類思考,然后通過小組合作討論交流完成,目的在于充分調動每個學生學習的積極性,提供展示學生想法的機會,并在合作學習中自我修正,上述過程充分體現了“做學合一”的理念.通過以上問題,加深學生對對數概念的理解,提升其邏輯推理能力和嚴謹思維品質.

問題2:通過對數概念的理解,指數式和對數式在表示x,a,N的關系時是否是同一個關系?

問題3:能夠利用較為簡潔的形式表達出指數、對數的這種關系嗎?

上述問題為了引導學生探究指數式與對數式的關系,通過前面問題的學習,探究發現,指數式和對數式是可以相互轉化的,感知指數運算的可逆性.通過對x,a,N含義的深度理解,教師引導學生對兩者的關系進行結構化和圖象化表示,進而加深對對數的理解.如右圖

(2) 通過例題掌握對數概念

問題1:(教材例1)把下列指數式化為對數式,對數式化為指數式:

① 54=625 ② ③

本例題讓學生獨立完成,教師可以挑選典型問題通過一體機等設備展示出來,從而讓學生掌握指數式與對數式的相互轉化規則,加深對數的概念理解.同時,教學中要求學生指出指數式與對數式互化時的注意點,培養學生嚴謹的思維品質.

問題2:請模仿上述例1,自己編寫指對互化的問題,然后讓同伴檢測編寫是否正確,并給予解答.

通過同伴之間相互出題,激發學生學習數學的熱度,充分挖掘“做”的功能,加強指數式和對數式的互化運算能力.

問題3:觀察例1中①、②、④、⑤對數式的結構,有什么發現?

引導學生歸納上述對數式都可化為logaab,引導學生求得logaab=b.通過解決上述問題,引導學生討論出對數的兩個重要結論:

① 復數和0沒有對數;② loga1=0,logaa=1.

2.3 回顧反思,完善結構

3 教學反思

3.1 “教學做”中激發興趣、探索生成

教學活動應當在學生固有的知識經驗、知識能力之下設計.教師的“教”務必要有分寸感,引導、探討、直接提問等方式都應圍繞學生自主的“學”展開,目的就是讓學生覺得“數學好玩”、數學的“做”很來勁,讓學生成為積極的探索者、組織者、主導者.這樣的課堂教學才能完成有深度的課堂生成.

3.2 “教學做”中鞏固深化、提高能力

“教”的主體是教師,“學、做”的主體是學生,只有在課堂教學中讓兩者有機地結合,即讓學生通過自主探究的模式自找問題、自找出路,才能更好的收獲基本知識,感悟數學思想;通過學生“做”的活動,收獲經驗,感悟數學學習本質,發展數學核心素養,提升數學能力.