儒家“義利觀”對當代青少年書法教育觀的啟示

⊙ 張曙光

引言

隨著科技的進步,社會的快速發(fā)展,特別是進入21世紀以后應運而生的“互聯(lián)網(wǎng)時代”成為發(fā)展的主流,鍵盤替代了書寫,傳統(tǒng)的毛筆已逐步被社會遺忘,書法藝術(shù)的傳承和發(fā)展面臨著嚴峻考驗。書法作為我國傳統(tǒng)文化的瑰寶,它的前途和命運日益受到國家和社會各界的廣泛重視,書法教育成為傳統(tǒng)文化傳播的重要手段,作為國之棟梁的青少年更是成了傳播的核心對象。此外,青少年書法教育的開展同時也對我國素質(zhì)教育的發(fā)展尤為關(guān)鍵,故青少年書法教育的推行至關(guān)重要。中國教育觀在發(fā)展過程中深受儒家教育思想的浸染,《儒學在現(xiàn)代中國》中有載 :“由于儒學在中國傳統(tǒng)文化中的特殊地位、特殊影響,使它對大陸社會的道德觀念、價值觀念、思維方式、心理結(jié)構(gòu)以及文化教育傳統(tǒng)等仍存在著不可忽視的影響。”[1]儒家學派在長期的教育實踐中積累了充足的經(jīng)驗,提出的一系列教育理論思想為后世的教育發(fā)展留下了寶貴財富,當代青少年書法教育觀也應吸取其中優(yōu)秀的思想來不斷建設我國書法教育的偉業(yè)。本文將從儒家“義利觀”中所論及的系列思想來系統(tǒng)闡述其對當代青少年書法教育觀的啟示。

一、儒家“義利觀”的核心概念

“義利觀”最初是孔子提出的價值觀評價標準問題,《論語·里仁》載:“君子喻于義,小人喻于利。”[2]孔子將“君子”歸為“義”,“小人”歸為“利”,那么何為義?何為利?我們可以先以孔子對“君子”和“小人”的定義為依據(jù)來初步判定“義”和“利”。《論語·里仁》記:“君子懷德,小人懷土;君子懷刑,小人懷惠。”[3]孔子認為君子是懷有仁德、胸有法度之士,而小人是懷戀土地、關(guān)心利益的人。《論語·憲問篇》也將君子與小人的本質(zhì)用“上達”和“下達”予以區(qū)分,表達為仁義和財利之意,孔子在《論語·陽貨篇》《論語·述而篇》等中均將君子評價為道德品行高尚的人,而小人反之,由此可大體理解“義”反映為倫理道德,“利”為物質(zhì)利益。然“義”的具體內(nèi)涵,《禮記·中庸》有云:“義者,宜也。”[4]“宜”在《說文解字》注為“所安也”[5],即使人感到安逸舒適,引申為適宜、合宜,表現(xiàn)為做適宜之事。哲學家馮友蘭先生認為:“義是事之‘宜’,即‘應該’,它是絕對的命令。”[6]張岱年和方克立所編《中國文化概論》中解析其為“義者宜也,含有應當之意,引申為一般的道德規(guī)范(當然之則)”[7],故可將“義”引申理解為思想和作為應當合宜一定的道德規(guī)范。“利”就是指功效利益。“義”與“利”的爭論便可概括為道德原則和利益原則之間內(nèi)在矛盾關(guān)系問題。

“義利觀”在儒家歷史發(fā)展史上,大體分為以孔、孟為代表的春秋戰(zhàn)國時期,以董仲舒為代表的兩漢魏晉時期,以“二程”和朱熹為代表的宋元明清時期。每一階段的論辯略有差異,但整體思想趨于統(tǒng)一,表現(xiàn)為“貴義貶利”的特點。自孔子起,儒家“義利觀”概括為“義以為上”的道德原則,由此衍生出“見利思義”“以義制利”“為義所在”等思想觀念。從這些觀念可看出儒家圣賢并非完全不討論“利”,而是將“利”作為人在社會生活中的必需,孔子就曾言:“富與貴,是人之所欲也;不以其道得之,不處也。”[8]“利”是每個人都想要的,關(guān)鍵在于以何種方式去求利,同時斟酌謀求之心是否合乎道義,這就是后來人們常說的“君子愛財,取之有道”[9]的道理。儒家思想中的“義”和“利”看似是對立的,實則是在對立中互相滲透、互相轉(zhuǎn)化、互相關(guān)聯(lián),最終尋求和諧與統(tǒng)一。

二、儒家“義利觀”對青少年書法教育觀的啟示

儒家學說是中國傳統(tǒng)思想教育的重要架構(gòu),以孔子為代表的儒家學派多把教育當作他們思想的主體內(nèi)容,自漢武帝劉徹采用董仲舒“推明孔氏,抑黜百家”[10]的提議后,大力推行“罷黜百家,表彰六經(jīng)”[11]的主張,為中國古代乃至現(xiàn)代文化教育發(fā)展提供了重要指導方針。“義利觀”是儒家思想探究的核心議題,儒家前賢以“義”與“利”的矛盾為出發(fā)點進行思考,在實踐中尋求彼此的統(tǒng)一,從而形成了一系列具有實用性的“義利觀”。這種觀點不僅在古代具有指導價值,而且對當代青少年書法教育觀念的發(fā)展更具有借鑒意義。

(一)遵循“義以為上”的道德教育觀念

思想道德修養(yǎng)的培育是儒家教育的核心內(nèi)容,其目的在于培養(yǎng)出具有節(jié)操的圣賢之士。儒家認為人的發(fā)展遵循仁、義、禮、智、信的道德規(guī)范,有利于弘揚民族精神、樹立高尚品格和促進人才的均衡發(fā)展,這些觀念恰與以素質(zhì)教育為根本的當代教育見解一致,青少年的書法教育觀亦是如此。書法教育在宏觀上看是培養(yǎng)學生漢字書寫能力,實則富有多重功能,其中最重要的就是“義以為上”的德育教化。

孔子格外看重弟子的德性發(fā)展,《論語·陽貨》云:“君子義以為上。”[12]“義”被賦予評判行為準則的關(guān)鍵符號,孔子認為主體行為不違背“義”的范圍,都含有善的價值,孟子“惟義所在”[13]也印證了此點,可見“義”在人的成長過程中極為重要。“義”所涵蓋的倫理道德價值早在古代書法教育中就有映射,表現(xiàn)為人品和書品的關(guān)系。宋黃庭堅《論書》有云:“學書要須胸中有道義,又廣之以圣哲之學,書乃可貴。”[14]這里的“道義”即指崇高的道德品質(zhì),正好揭示唐代柳公權(quán)所提倡的“心正則筆正”的觀點。我國書法史上對王羲之的書作贊不絕口,也因其人品清正,清代李瑞清《清道人論書嘉言錄》記 :“書學先貴立品,右軍人品高,故書入神品。”[15]足見“書品即人品”是書家道德追求的顯現(xiàn)。當代青少年書法教育觀念中,也應有“作字先做人”的“義上”思想。

當代青少年書法教育重在培養(yǎng)學生的書寫技能,若想寫得好,思想道義則要高。古代書家項穆《書法雅言》曾指出:“人正則書正。”[16]啟示師者在“傳道授業(yè)解惑”的同時,培養(yǎng)學生優(yōu)秀的道德品格對書法學習至關(guān)重要。施教者在書法教育教學中,可以通過書家背后的故事和書法作品對受教者進行熏陶,唐代書法大家顏真卿就是最好的代表,宋代朱長文《續(xù)書斷》感慨其人品與書品為:“其發(fā)于筆翰,則剛毅雄特,體嚴法備,如忠臣義士,正色立朝,臨大節(jié)而不可奪也。”[17]細觀其楷書大作《大唐中興頌》,用筆渾厚勁健,字勢平穩(wěn)端正,飽含忠義樸正之風,表現(xiàn)了唐代平定安史之亂的元、顏二位功臣,經(jīng)歷戰(zhàn)亂后感慨大唐走向中興的愛國情懷。清王士禎《摩崖碑》贊其碑云:“芒寒色正三百字,忠義之氣何淋漓。”[18]顏真卿正是有這些忠貞義烈的品質(zhì),才讓他創(chuàng)作出雄渾蒼茫有氣節(jié)的神妙作品來,書如其人,書品即是人品。青少年的書法教育觀就是要將人品培養(yǎng)擺在教育制高點,讓青少年在學習書法藝術(shù)的同時,通過漢字和書法歷史激發(fā)學生愛國情懷和道德責任意識。此舉不僅對青少年漢字書寫有所幫助,同時也對其身心發(fā)展、弘揚中國傳統(tǒng)文化乃至建設中國特色社會主義的偉大事業(yè)都有積極意義。綜上可見,儒家“義以為上”的道德教化對中國青少年書法教育觀念的形成尤為重要。

(二)強化“利”的教育觀

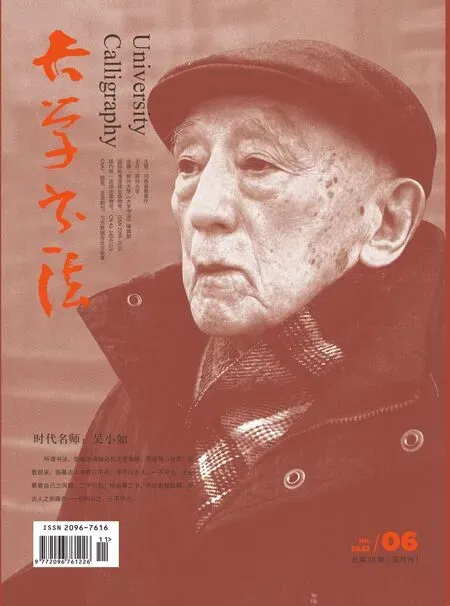

顏真卿 楷書 大唐中興頌拓片 中國國家圖書館藏

教育部2011年頒布《關(guān)于中小學開展書法教育的意見》,2021年10月18日教育部最新回答了關(guān)于如何加快落實書法傳承教育工作,即《對十三屆全國人大四次會議第5576號建議的答復》,逐步推進了書法教育進課堂。現(xiàn)階段,我國青少年書法教育在課堂中基本落實,書法教育成為語文、美術(shù)、歷史等學科的重要學習內(nèi)容,基礎技法及思想內(nèi)涵教學工作相繼展開,提升了青少年書法技法和藝術(shù)修養(yǎng),為我國教育人才的栽培奠定了基礎。然而,在我國貫徹落實青少年書法教育的十余年內(nèi),書法教育因應試教育體制的影響陷入步履維艱的困境,書法在青少年的普及教育中并未受到相應的重視,不論是學生自身,還是家長與老師,更多是將學習重心傾向于其他主要科目,由此出現(xiàn)的諸多問題對青少年書法教育的發(fā)展造成極大負面影響,對此我們不妨通過對儒家“利”的價值觀的討論,來探索當今書法教育的發(fā)展。

儒家的“義”與“利”作為中國傳統(tǒng)價值觀的兩極范疇,宏觀上看表現(xiàn)為一種對立的沖突關(guān)系,實則“義”與“利”是相互聯(lián)系、相互滲透的對立關(guān)系。“義”是儒家追求的道德形式上的觀念,然而人們在各式各樣的社會生活中又離不開“利”的驅(qū)使,儒家雖肯定“義”的內(nèi)在價值,但并沒有徹底摒棄“利”的功效。《二程集》有記:“圣人于利,不能全不較論。”[19]孔子曾前往衛(wèi)國,他并不是先關(guān)心該國的道德風氣,而是感慨衛(wèi)國人口之多,與弟子對話中透露出“先富后教”[20]的思想,暗示經(jīng)濟利益是道德教化的基礎。可見,“利”并非絕對的惡,而且在一定程度上對“義”有積極的促進作用。縱觀當下青少年書法教育現(xiàn)狀,在追求“義以為上”道德教育的同時,筆者認為儒家思想中適當取“利”的價值誘導,有利于推動書法教育的整體發(fā)展。從學生主體來看,書法教育的目的一方面為了使學生掌握書法技能,另一方面在于培養(yǎng)學生對書法的濃厚興趣,從而了解古代文化知識并提升審美感知能力。然而“寫好規(guī)范字”自來在眾多青少年乃至家長的思想觀念中根深蒂固,尤其是硬筆書寫能力,當然從應試教育層面來看是完全可理解的,但從整體書法教育觀,尤其是從軟筆書法藝術(shù)學習的層面來看,此種偏頗則是一種誤讀。我們該如何提升學生的書法認知水平?怎樣達到書法教育的廣泛性目的?于是在此做“利”的價值誘導至關(guān)重要。

首先,應加強青少年軟筆書法考級意識的利益引導。自2010年起,中國書法家協(xié)會成立書法考級中心,跨省等級考試被眾多中小學生和家長關(guān)注,2015年教育部頒布的《中小學藝術(shù)測評辦法》中《中小學生藝術(shù)素質(zhì)測評指標體系(試行)》載:“在學校現(xiàn)場測評中展現(xiàn)的某一藝術(shù)項目的特長(包括聲樂、器樂、舞蹈、戲劇、戲曲、繪畫、書法等)為藝術(shù)特長加十分(加分項)。”文件明確規(guī)定書法作為藝術(shù)特長予以加分,如此高的優(yōu)惠政策極大推動了“書法考級熱”,伴隨著書法考級制度的完善和需求的日益增多,校外興趣班、培訓機構(gòu)也以此為利益誘餌吸引家長前來為學生報名,此舉措大力推進了書法等級考試的發(fā)展。書法考級中硬筆考級占多數(shù),學生通過培訓機構(gòu)的硬筆培訓能夠較快取得書法合格證書,給自己一個能力的肯定。而軟筆書法人數(shù)較少,這可能與毛筆是一個“非日常”書寫工具有關(guān),軟筆書法的學習需要長期積累與時間沉淀才能達到一定水平,故學生為了能夠較快取得合格證而去選擇硬筆書法,致使軟筆書法的發(fā)展比較緩慢。若想真正讓軟筆書法在青少年書法教育上得到進一步發(fā)展,應加大軟筆書法的加分力度,與硬筆書法區(qū)分開來,通過分數(shù)的適當刺激,激發(fā)中小學生的學習積極性。

其次,應加強青少年軟筆書法展覽比賽的利益導向。2002年教育部發(fā)布的《學校藝術(shù)教育工作規(guī)程》中指明:“全國每三年舉辦一次中學生(包括中等職業(yè)學校的學生)藝術(shù)展演活動,每三年舉辦一次全國大學生(包括高等職業(yè)學校的學生)藝術(shù)展演活動。”展覽的興起“迎合”當下青少年書法教育的廣泛傳播,實踐活動的豐富開展也拓寬了青少年的精神世界,陶冶情操的同時也促進了學生審美視野的擴展。前不久教育部在《對十三屆全國人大四次會議第5576號建議的答復》中提出:“將書法實踐活動納入全國大中小學藝術(shù)展演活動。”此項舉措極大促進了軟筆書法實踐在學校的發(fā)展。然而在書法實踐中又有諸多問題相繼出現(xiàn),全國大學生投展人數(shù)遠遠高于中小學生,中小學年齡段的學生正處于初、高中應試教育的關(guān)鍵時期,被迫出現(xiàn)對書法教育的輕視。2018年《教育部對十三屆全國人大一次會議第7496號建議的答復》就明確指出:“具有書法特長的學生,可以在中、高考自主招生中發(fā)揮自身優(yōu)勢。另外,全國已有多所高校開設‘書法學’專業(yè),有書法特長和愛好的考生可以根據(jù)自身情況選擇報考。”實際的中考特長生政策是否真的得到全面落實?我們再來看2021年北京市中招藝術(shù)特長生招生計劃數(shù)目(如下表),北京市共計63所學校納入計劃,其中招收783名特長生,書法僅有3個名額,還不到總數(shù)的0.4%,而器樂、聲樂和舞蹈類特長生占比較多。由此可見,學校計劃名額之少也是一部分因素。教育部門應適當增加書法特長生的培養(yǎng)數(shù)量,從而通過升學利益的誘導激發(fā)學生對書法的學習熱情,并且將日常參加展覽作為特長生錄取的憑證之一,如此將更有利于青少年書法教育的發(fā)展。

2021年北京市中招藝術(shù)特長生招生計劃數(shù)

最后,應深刻認識書法文化知識的利益功效。中國古代書論中就曾告誡我們學識的重要意義,清周星蓮《臨池管見》載:“故知書道,亦足以恢擴才情,醞釀學問也。”[21]書法理論知識的研習對于青少年教育至關(guān)重要,通其書理,方可知其筆意,只有淵博的學識才能避免讓書法學習走入歧途,蘇軾“退筆如山未足珍, 讀書萬卷始通神”[22]的良言便是最好的啟示。然書法理論知識薄弱的現(xiàn)象普遍存在于全國大中小學之中,尤其中小學的知識架構(gòu)僅以課本教材的內(nèi)容為主要導向,缺乏多樣性。2021年教育部《對十三屆全國人大四次會議第5576號建議的答復》中“書法實踐活動納入漢字文化系列活動”的提出推動了書法文化知識的快速傳播。現(xiàn)如今,當代大眾媒體快速發(fā)展,國家對書法傳統(tǒng)文化空前重視,漢字類節(jié)目走上了電視的舞臺:中央電視臺播出《中國漢字聽寫大會》,湖北衛(wèi)視播出了《奇妙的漢字》,浙江衛(wèi)視熱播了《妙墨中國心》。此類文化節(jié)目用獨具特色的視角去追尋中國書法、漢字的歷史根源,并從多重視點講述了文字背后的人文故事,此舉極大拓展了書法教育的維度,為青少年沉悶枯燥的書法學習打開了新的視野。書法文化知識的積累不僅提升了學生的理論基礎,同時也對技法的訓練起到了“胸中有書,下筆自然不俗”[23]的功效。

(三)倡導“見利思義”的書學觀

“義利之辯”在眾多學者看來是學術(shù)觀點間的碰撞,對于青少年書法教育發(fā)展來說,則更多體現(xiàn)的是實踐和措施所造成的利弊問題,由此演化出對“利”取舍的價值探討。儒家認為“利”的追求在一定程度上是有益于事物的發(fā)展,宋明理學家程頤有云:“人無利,直生不得。”[24]“利”在社會生活中固然不可缺少,但其發(fā)展必須要在一定“義”的約束下進行,如若超越范疇,造成“重利輕義”的現(xiàn)象,就會導致不好的結(jié)果發(fā)生,這也是儒家一再強調(diào)不可“惟利是求”的原因,遂提倡“見利思義”“先義后利”“以義制利”。

“利”的價值誘導對當代青少年教育的發(fā)展固然有一定促進作用,但是過度“利”的驅(qū)使也會造成一定不良影響。“書法展覽中心化”背離了書法展覽培養(yǎng)優(yōu)秀書法人才的初衷,本是為了提升當代書法創(chuàng)作整體水平,出發(fā)點本是好的,但在其實行中不免出現(xiàn)眾多流弊。展覽某種程度上相仿于古代的科舉制度,中舉的士人就被大眾認可為博學多才之人,沒有中舉則要更加努力學習以達到一定水平,再次科考。當代書法展覽,作者為了作品入展,反復推敲出能夠“中榜”的展覽作品,并以此獲得中國書法家協(xié)會會員證作為對自身書法水平的認可。像蘇軾《刑賞忠厚之至論》此類考場佳作極為少見,更何況書法藝術(shù)作為造型藝術(shù)的一種,藝術(shù)表達上更容易審美雷同化。縱觀當下各大展覽,跟風的情況屢見不鮮,從前幾年的“王鐸”“米芾”再到近幾年的“趙之謙”“黃庭堅”等,這些符合評委口味的書法風格充斥著整個書壇,書作的標準化使得作品失去本身的“天然”之美,“展覽化”的書體模式極度需要創(chuàng)新。此類現(xiàn)象在當代書法教育中也屢見不鮮。書法專業(yè)的高校大學生也趨從投展的風向標,能夠真正潛心研究學術(shù)者少之又少,于是被冠以“抄書匠”,學生的創(chuàng)作靈感被嚴重打壓;少兒書法教育更是被影響于啟蒙教學中,因社會上早教培訓機構(gòu)優(yōu)秀師資短缺,甚至一些無教學經(jīng)驗且從未系統(tǒng)學習過書法的愛好者做了啟蒙老師,讓學生剛接觸書法就臨摹老師的作品并投商業(yè)展覽,甚至少數(shù)教師有“代筆”之嫌,促使學生在短時期內(nèi)就獲得所謂的金、銀、銅獎的榮譽。這看似是一種好現(xiàn)象,實質(zhì)是對傳統(tǒng)書法文化教育的褻瀆,不僅沒有做到根植傳統(tǒng),反而是走向功利性的俗路,這一切只因“重利”而忘記了書法教育的本質(zhì)的“義”是什么了。

“義作為當然之則”[25],在青少年書法教育觀中表現(xiàn)為書法教育本應該做的事情,即書法教育本質(zhì)目的,表現(xiàn)為人品道德的培養(yǎng)、技法理論的學習和傳統(tǒng)文化的傳承。當今書法教育不僅要加強“義以為上”的道德教育和基礎技法理論學習,而且要充分激發(fā)青少年的創(chuàng)作靈感和個性情感表達,在繼承傳統(tǒng)的同時發(fā)揚創(chuàng)新,培育出書法藝術(shù)鮮活的生命力。古代書家在書學中就極其看重“欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之”[26]的個性表達,蘇軾“書初無意于佳乃佳”[27]的論斷最為經(jīng)典,揭示出書家創(chuàng)作要在沒有禁錮的狀態(tài)下自然而然書寫才能充分發(fā)揮潛力,創(chuàng)作出優(yōu)秀的作品。此處“意”所對應的概念是宋代倡導“尚意”觀念中的性情之意。他還認為“無意”的“意造”才更能“出新意”,優(yōu)秀作品的表征在于“新意”。他曾稱道吳道子的畫作“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”[28]就是對創(chuàng)新的最好解答。可見,隨情感創(chuàng)作的作品更耐人尋味,反而在一定死規(guī)矩下更易造成作品統(tǒng)一化,比如為迎合朝廷口味的“館閣體”造成書法造型的一致性,致使書法時代性發(fā)展逐漸停滯。故青少年的書法學習不必過度斤斤計較于法度之中,在技法訓練的同時應主張個性培養(yǎng),書法藝術(shù)的傳承核心就在于繼承基礎上的創(chuàng)新。

簡而言之,我們應在當下書法教育現(xiàn)狀中得到警醒,從儒家思想的“義利觀”中獲得啟發(fā),搭建起書法教育中“義”與“利”的橋梁,碰撞出和諧統(tǒng)一的智慧火花,即儒家“見利思義”[29]的思想觀念。在“利”面前思考“義”,判斷學習的最終目的是否符合“義”的范疇,倘若教育教學過程中不符合本質(zhì)目的“義”,那么“利”也不足取之,正如孔子《論語·述而篇》謂:“不義而富且貴,于我如浮云。”[30]故教育者要用正確的“義利觀”來教導青少年,同時糾正學生和家長對書法比賽、等級考試和書法文化活動的錯誤認知,讓他們意識到通過“義”的制約來尋求“利”的發(fā)展,做到“義然后取,人不厭其取”[31],最終激發(fā)學生對書法藝術(shù)的熱情和活力,促進青少年書法教育偉業(yè)的發(fā)展。

結(jié)語

先秦儒家的教育思想是我國教育觀的核心基礎,流傳至今仍有一定借鑒意義。

其中“義利觀”所涉及的系列思想給當代青少年書法教育觀帶來全新啟示,教會我們?nèi)绾握_處理好“義”與“利”的矛盾關(guān)系,告知我們在分析和解決問題時要辯證地思考,在對立中尋得統(tǒng)一,促使當代青少年的書法教育朝著合理有效的方向前進,從而培養(yǎng)出有道德、有理想、有才能、有個性的棟梁之材。

注釋:

[1]宋仲福,趙吉惠,裴大洋.儒學在現(xiàn)代中國[M].鄭州:中州古籍出版社,1993:3.

[2]劉兆偉,譯注.論語[M].北京:人民教育出版社,2015:69.

[3]劉兆偉,譯注.論語[M].北京:人民教育出版社,2015:66.

[4]子思.中庸[M].南昌:二十一世紀出版社,2015:39.

[5]許慎.說文解字[M].長沙:岳麓書社,2006:151.

[6]馮友蘭.中國哲學簡史[M].北京:北京大學出版社,2013:43.

[7]張岱年,方克立.中國文化概論[M].北京:北京師范大學出版社,2004:301.

[8]劉兆偉,譯注.論語[M].北京:人民教育出版社,2015:61.

[9]黃宗羲.南留集[M].光緒十五年蕭穆抄本.

[10]班固.漢書[M].北京:中華書局,1999:1919

[11]張九成.孟子傳[M].四庫全書本.

[12]劉兆偉,譯注.論語[M].北京:人民教育出版社,2015:435.

[13]木目,編著.孟子[M].長春:吉林文史出版社,2017:240.

[14]黃庭堅.論書[G]//上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2014:355.

[15]李瑞清.清道人論書嘉言錄[G]//崔爾平.明清書法論文選.上海:上海書店出版社,1994:1094.

[16]項穆.書法雅言[G]//上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2014:531.

[17]朱長文.續(xù)書斷[G]//上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2014:324.

[18]王士禎.漁洋續(xù)詩集[M].長沙:岳麓書社,2007:1011—1012.

[19]程顥,程頤.二程集[M].北京:中華書局,2004:396.

[20]劉兆偉.譯注.論語[M].北京:人民教育出版社,2015:278.

[21]周星蓮.臨池管見[G]//上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2014:730.

[22]蔡正孫.詩林廣記[G]//紀昀,等編.欽定四庫全書.清刻本.

[23]朱履貞.書學捷要[G]//王云五.叢書集成初編.上海:商務印書館,1935:23.

[24]朱熹.河南程氏遺書[M].上海:商務印書館,1935:238.

[25]張岱年,方克立.中國文化概論[M].北京:北京師范大學出版社,2004:301.

[26]朱長文.墨池編[M].李荷永和堂明隆慶二年刻本.

[27]蘇軾.論書[G]//上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選.上海:上海書畫出版社,2014:315.

[28]蘇軾.東坡題跋[G]//王云五.叢書集成初編.上海:商務印書館,1935:95.

[29]劉兆偉,譯注.論語[M].北京:人民教育出版社,2015:320.

[30]劉兆偉,譯注.論語[M].北京:人民教育出版社,2015:138.

[31]劉兆偉,譯注.論語[M].北京:人民教育出版社,2015:321—322.

——由刖者三逃季羔論儒家的仁與恕