高校社區經濟現狀及對策研究

白玉祥,閆 涵

(1.河北經貿大學管理與科學學院,河北 石家莊 050061; 2.河北經貿大學會計學院,河北 石家莊 050061)

0 引言

傳統意義上的“社區經濟”是將處于同一社區空間范疇的各獨立經濟組成要素相互串聯,并由此產生相應的利益互換和經濟聯系從而形成的一種具備顯著區域性和服務性的經濟模式。該經濟模式起源于20世紀80年代的歐洲,在21世紀初逐漸進入我國的社會經濟治理體系。隨著互聯網技術的高速發展,社區經濟以全新的形式再度出現在人們眼前。其以各種社群交互媒介為依托,以移動支付為手段,以社區成員為消費終端,形成全新的簡化的社區經濟模式。通俗來講,商家通過微信群聊、app、小程序等進行產品展示,而消費者在選定心儀商品后進行下單,商家接單后配送[1]。

1 社區經濟現狀及發展分析

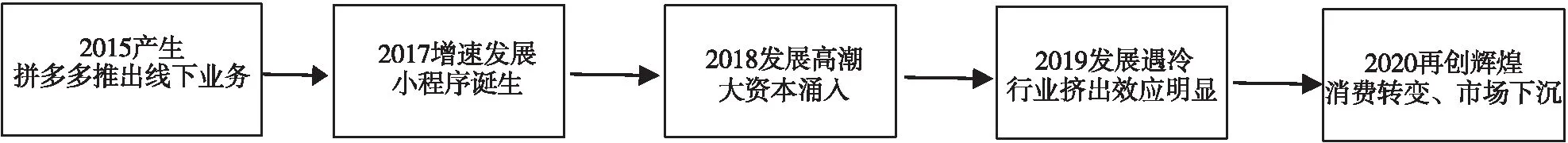

以社區團購等形式為代表的社區經濟新形式,是以拼多多于2015年推出的線上團購業務為標志形成的。起初市場規模較小,日活躍人數有限,日均成交量較低。2017 年,由于微信小程序的誕生,小程序的便捷性和較低用戶使用門檻,使得社區經濟增速發展。2018年,由于美團、騰訊、阿里等大資本在短短數月幾十億資本的涌入,將其發展推至高潮[2]。然而,由于短期內同業競爭者激增,市場增量未能同步,同時大資本燒錢模式的存量競爭內耗致使很多一窩蜂式涌入的“小資本 ”被迫退出,行業熱度下降。2019年,大資本也由于長期的非良性競爭,致使相對處于劣勢的“大資本”退出賽道,行業 “擠出效應”明顯,且兼并時有發生,例如美團對大眾點評的收購等。2020年,由于諸多因素的影響,國民的消費偏好出現轉變。全國許多城市地區的閉環管理,使得人們無法進行傳統的線下消費,轉而使用較為安全的線上消費。據WeChat官方統計,2020年春節期間,社區電商業態同比增長83%,其中最為突出的小程序生鮮果蔬業態的訪問人數同比增長168%[3],社區經濟發展歷程見圖1。新形式下的社區經濟經過行業頭部的集體性市場下沉,以其自帶的減少人員接觸聚集、快速便捷、價格較低等先天優勢再度被推上發展熱潮。

圖1 社區經濟發展歷程

2 高校社區經濟發展優勢

2.1 消費群體基數大

隨著我國國民教育體制改革的深化,高校數量及高校在校生數量都在大幅度激增。2021年,全國普通高等院校2 756所,其中本科1 270所、專科1 486所。全國普通本專科共招生967.45萬人,在校生3 285.29萬人。招收研究生110.66萬人,在學研究生313.96萬人。如此大規模的消費人口基數為新形式的高校社區經濟發展提供了充足的市場空間。

2.2 食堂難以滿足消費需求

目前的高校在校生,生活費用的供給都較為充裕,擁有一定的消費能力,對生活及飲食的品質存在一定要求。而由于高校財政撥款及自身盈利能力的限制,許多高校存在食堂擴展速度較緩、菜品種類較少、菜色不佳等問題。無論是從數量、供給及時性還是學生消費個性化、多樣化角度,抑或是在餐飲消費品質化層面,高校常規食堂都難以滿足高校在校生的消費需求。

2.3 高校聚集有利于提效降耗

由于我國城市布局的升級和調整,許多城市都出現教育板塊分區。高校作為教育板塊之一,也常常呈聚集分布態勢。而針對包含生鮮零售、外賣等多種品類的社區經濟,及時性及實惠性是其超越傳統外賣及傳統零售的生命線。高校聚集,促進了相關餐飲等服務產業的匯集。供給端產業的匯集,在保證及時性的同時,統一化大批量配送也降低了產品的單位時間成本,從而降低企業總成本。

2.4 閉環管理增加線上消費需求

高校作為人群最為密集的場所之一,其風險防控的重要性不言而喻。各高校均普遍推行閉環管理政策,嚴格的出入管制將很大一部分原有的學生校外消費拉回了校園,使得校園成為一個擁有充足且持續消費需求的高校社區經濟生態圈。高校社區經濟以其近乎無接觸、無人員聚集、價格便宜、及時便利等優勢成為高校在校生重要的消費選擇。

3 高校社區經濟發展劣勢

3.1 高校限制外賣進入

由于嚴格的校園閉環管理政策,作為高校社區經濟重要組成部分的外賣也在一定程度上受到限制。雖然很多高校都可通過“校外+校內”接力配送的形式將外賣送入校園,然而由于很多校外商家的食品衛生安全難以保障,大量外賣包裝造成白色污染以及對高校自營食堂的沖擊,許多高校都開始對外賣入校執行嚴格的管制。

3.2 缺乏針對性的平臺

目前主流的社區經濟平臺有美團優選、多多買菜、橙心優選等,而這些平臺都缺乏針對高校消費群體特定的消費偏好及需求的頂層設計。現行的主流社區團購平臺,品類復雜且覆蓋面廣,而米、面、肉、油以及一系列調味品、酒水、家用百貨等都幾乎不在高校消費范疇內。冗雜的信息會產生較高的時間成本和選擇成本,不利于消費體驗。而現行主流平臺幾乎都采用前置倉,不結合高校特定消費偏好的無差別存貨準備不僅造成資源的浪費和不必要的成本消耗,還使其面臨較大的挑選合作供應商的壓力。

3.3 線上購物導致消費體驗感不足

隨著我國改革開放及經濟高速發展,國民收入水平大幅度提升,家庭可支配收入增加,相應的消費水平和偏好也在持續升級。全球權威市場研究公司AC Nielsen對我國國民消費發展情況的研究顯示:當前國民消費總體呈現追求個性化、多樣化、品牌化、社交化、娛樂化的特征,并且尤為注重服務質量和購物體驗。根據馬斯洛需求層次理論,人們的消費行為已經從原來的獲取生存資料的低層次需求轉向更高層次的尊重和發展需求。高校在校生年齡周期普遍維持在18~22周歲,作為年輕化消費的代表,高校在校生對購物體驗和多樣化消費的需求較高。而目前主流的社區經濟形式多為線上社區電商平臺,僅局限于線上消費,難以滿足高校在校生的體驗式消費需求。

4 高校社區經濟發展建議

4.1 招聘勤工儉學生,降低人力成本

由于高校普遍推行嚴格出入政策,外賣及產品配送很難由外部專職配送員單獨完成。因此,若要實現產品的銷售循環,就必須有高校的校內人員參與進來,以“校外+校內”接力的方式保障配送的順利完成。全國高校生的平均兼職工資水平基本維持在8~15元/h,招聘勤工儉學生進行校內外賣及零售配送,可極大限度地降低配送成本。同時,還可以使勤工儉學的學生足不出校,在較低暴露風險及安全風險的情況下通過自身勞動賺得基本的生活費用,保障學業順利完成并積累一定的社會實踐經驗。

4.2 搭建高校專屬社區電商模塊

在商品供給方面,目前很多平臺在全國大部分區域都是采用能找到什么商品就上架什么的策略,致使提供的產品品類冗雜且質量不佳。高校在校生普遍課業繁多,時間價值意識較強。冗雜的商品種類和無關信息往往會帶來較差的消費體驗,同時也不利于消費效率和成交率的提升。結合高校在校生的消費偏好,搭建高校專屬社區電商模塊,有針對性地提供緊貼在校生需求的產品,有利于降低因追求品類齊全所帶來的選擇供貨商的壓力,同時降低前置倉的倉儲成本。精準的消費需求對接,有利于提高用戶體驗感,增加成交率和復購率,從而增加用戶黏性。

在服務供給方面,平臺還可以搭建高校間美食、零售服務交流討論社區。通過不同高校在校生間的互聯互通,可以增加平臺瀏覽點擊率和曝光度,形成無形的市場推廣。同時,比較平臺在不同高校間的運行及服務供給差異,選定具有區域代表性和數據明顯突出的高校進行消費偏好和服務供給的研究。根據各地區普遍飲食偏好,劃定不同飲食供給大區,并在大區中選定具有代表性的高校作為試點,在試點引入推行新的產品供給品類及服務供給模式,視其市場推廣及消費情況進行數據積淀及分析。取其精華,推廣至同區域其他高校以實現用戶體驗的升級;去其糟粕,避免同區域多所高校同時推廣造成的人力、物力等資源的重復耗用。

4.3 創新購物模式,增強消費體驗感

由于高校普遍的閉環管理政策,主流社區電商平臺多采用“線上下單+線下自提”的模式,該模式雖能起到很好的安全防控效果,但缺乏購物體驗感和參與度,難以滿足高校生的多層次消費需求。因此社區電商平臺可合理利用科技,創新購物模式。比如引入目前較為火熱的元宇宙、虛擬現實等概念作為宣傳點,并輔以價格低、易獲取的VR技術。在該技術下,閉環管理下難以出校的學生也可享受置身于商場挑選心儀貨品的別樣購物體驗,實現場景化購物,從而增強消費體驗感。

5 結語

高校經濟生態圈本就自帶社區經濟屬性,且仍處“藍海”階段,有著十分巨大的潛在可開發空間。加強對高校社區經濟的開發不僅可為企業帶來巨大的利潤空間,還可提升高校消費群體的消費便捷性和滿足感,作為互聯網經濟的組成部分,助力于內需增長和國民經濟的健康發展。