改良線結牽引在經鼻腸梗阻導管困難型置管中的初步應用(附12例報告)

朱群,朱元東,謝欣城,吳乾能,蔣雨虹

(浙江大學醫學院附屬杭州市西溪醫院 內鏡中心,浙江 杭州 310000)

目前,腸梗阻導管在腸梗阻的治療中應用較廣泛,適應證較寬泛,只要梗阻的位置位于小腸,同時無十二指腸或者幽門狹窄,可耐受介入手術的患者均可采用腸梗阻導管治療[1]。傳統的置管方法是在數字減影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)下直接置管,但受導管長度、轉彎過多、摩擦力過大和幽門痙攣等因素的影響,有操作失敗的可能[2]。現常用DSA引導下或胃鏡直視下經鼻腸梗阻導管置入。本文初步探討改良線結牽引在困難型經鼻腸梗阻導管置管中的應用。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

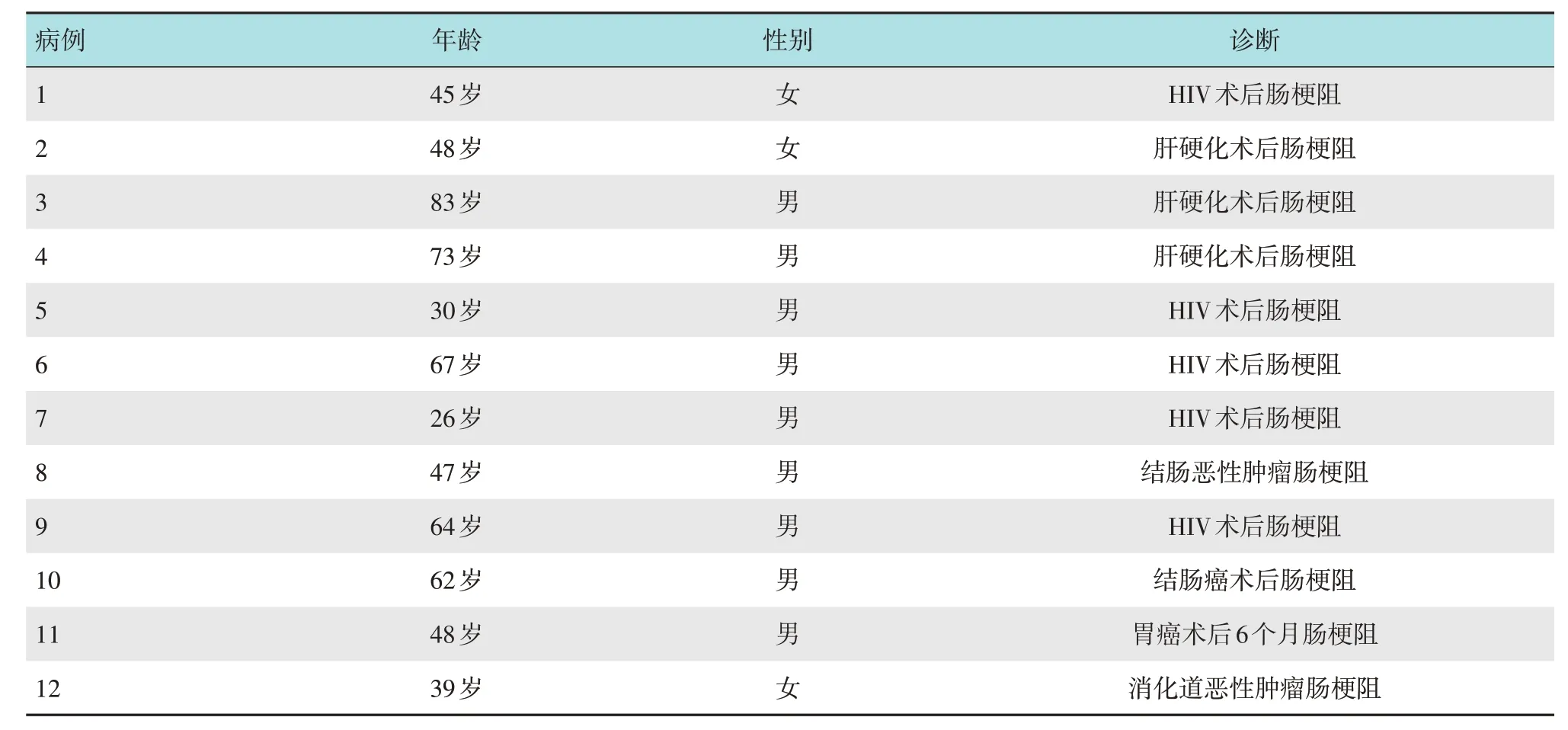

回顧性分析2019 年1 月-2021 年12 月本院12 例使用胃鏡直視下改良線結牽引經鼻腸梗阻導管置管病例的臨床資料。其中,男9 例,女3 例,平均年齡(56.7±16.6)歲。12 例患者均在胃鏡直視下置管困難。其中,反復置管后導管滯留十二指腸上角7 例,手術線結纏繞導管致脫位5 例。12 例患者中,5 例為人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)感染,3例為肝硬化術后,4例為消化道惡性腫瘤。見表1。

表1 12例患者一般資料Table 1 The general data of 12 cases

1.2 方法

1.2.1 用物準備 胃鏡、經鼻腸梗阻導管、手術縫線、20 mL注射器和注射用水。

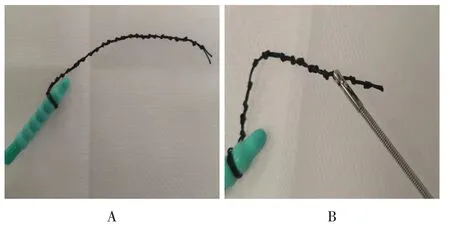

1.2.2 改良置管牽引線結 將雙股手術縫線固定于腸梗阻導管前導子第一和第二硅膠珠體之間,手術線每隔3至4 mm打結,線長20 cm,成串珠狀。見附圖。

附圖 改良置管牽引線結Attached fig.Modified tube-setting line junction traction

1.2.3 置管手法 先潤滑腸梗阻導管前端,經鼻插入至胃腔,再經胃鏡用活檢鉗鉗取手術線結,拉部分手術線回到胃鏡工作通道,助手將導管拉直,此時導管和手術線與胃鏡鏡身平直,導管前端在胃鏡鏡頭后方。操作者操作胃鏡進入十二指腸直至十二指腸降部,助手始終保持著拉直導管狀態,腸梗阻導管隨著胃鏡進入十二指腸降部,助手一手外拉活檢鉗,一手送入腸梗阻導管,導管前端與胃鏡平齊后,活檢鉗松開手術線結,向導管前氣囊注入15 mL注射用水,回退硬性導絲。

1.3 觀察指標

觀察置管成功率、置管時間、線結纏繞率和導管滑脫率。

2 結果

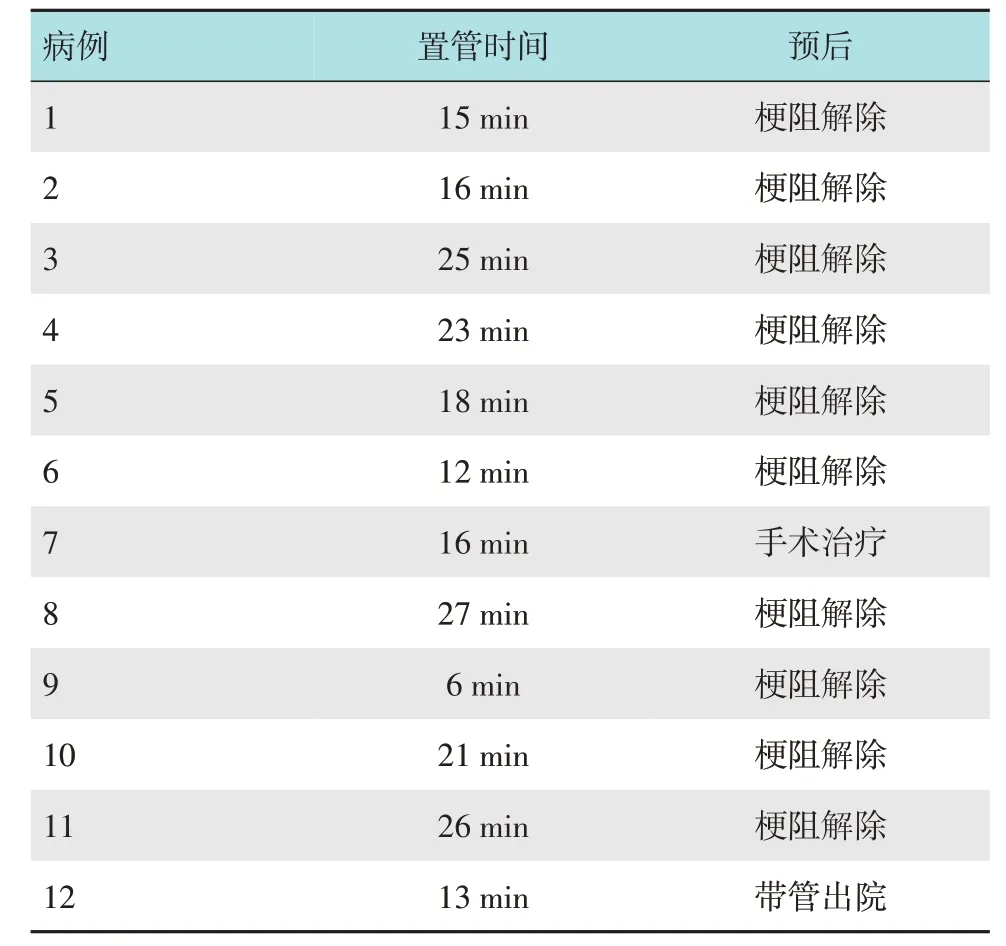

12 例困難型腸梗阻導管患者使用改良線結牽引后均置管成功,一次性成功率為100%;置管時間6~27 min,平均(18.2±6.1)min,無線結纏繞和導管滑脫。術后患者耐受良好,腹痛、腹脹明顯緩解,無出血、穿孔。其中,10 例患者在9~13 d 解除梗阻,1 例帶管出院,另1 例置管減壓后導管無法通過梗阻部位,予以手術治療。見表2。

表2 12例患者置管相關情況Table 2 Catheterization related information of 12 cases

3 討論

腸梗阻起病急,臨床癥狀較嚴重,極易導致腸穿孔及腹膜炎等[3]。急性腸梗阻多發于癌癥晚期,腫瘤常侵犯周圍組織,手術切除率不高[4]。由于患者腹脹嚴重,可能導致消化道穿孔,故進行積極有效的腸道減壓十分重要[5]。本組12例腸梗阻患者中,晚期消化道腫瘤4例,HIV腹部結核手術后腸粘連并發腸梗阻5 例,肝硬化脾切斷流術后腸梗阻3 例,選用內鏡直視下經鼻腸梗阻導管置入治療。

腸梗阻早期病理改變主要以腸管擴張、腸腔積氣、積液、腸壁水腫和電解質紊亂為主,后期嚴重者可能出現絞窄性腸梗阻、彌漫性腹膜炎和感染性休克等并發癥[6]。腸梗阻導管前球囊隨著腸蠕動,將導管推向遠端,可有效降低腸腔內壓力,減少毒素吸收,特別是在術后早期炎性腸梗阻中,導管可置入150~170 cm,減壓范圍廣泛,作用徹底[7]。胃鏡直視下置管法有手術線牽引法、交替進鏡法[8]和注水交替鏡法[9]。

本組12 例腸梗阻病例在胃鏡直視下常規牽引置管,有7例十二指腸球降部轉折急,角度較小,多次嘗試后,導管滯留在十二指腸上角;5例放置到位后手術線纏繞,活檢鉗脫離困難,導管被拉脫位。當十二指腸球降部轉折角度過小時,腸梗阻導管前導子彎曲度無法順應十二指腸球降部轉折角度,導管前端會頂到十二指腸上角的腸壁,難以下行。以往的手術線牽引,活檢鉗抓取縫線不便,牽引導管時力量不足,費時費力,而且放置導管后活檢鉗和手術線圈纏繞難以分離,常導致導管被拉脫位。

本研究使用的改良線結牽引具有以下優勢:①牽引線直徑粗大,成串珠狀,活檢鉗抓取方便快捷,不易纏繞;②每個線結之間的間隔大小吻合活檢鉗鉗杯,抓取后摩擦力大,不容易滑脫;③牽引線長度夠,使導管前端保持在胃鏡插入部后方,不影響胃鏡插入的彎曲度;④牽引線和導管一直與胃鏡保持平直,導管前端不會頂到腸壁造成滯管。

綜上所述,改良線結牽引在經鼻腸梗阻導管困難型置管中的應用安全、有效,特別是對于十二指腸球降部轉彎角度過小的病例,能提高置管成功率。但本研究樣本較少,需要通過更多的病例來完善研究。