處方點評對抗菌藥物合理應用的影響分析

唐海云

抗菌藥物是臨床應用較為廣泛的一類藥物,品種繁多,常用于治療一些細菌感染性疾病,其臨床應用是否合理不僅與患者的身心健康息息相關,也是醫院醫療質量評價的重要指標。抗菌藥物的不合理應用不僅會造成世界范圍內的細菌耐藥性問題,還會嚴重阻礙患者的治療和康復進程,不利于患者的預后[1]。為此,本院通過建立完善的處方點評機制規范用藥,旨在有效促進抗菌藥物的合理應用,現將資料分析如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 抽取2016 年1~12 月期間150 張未實施處方點評的抗菌藥物處方作為對照組;另抽取2017 年1~12 月期間150 張實施處方點評的抗菌藥物處方作為研究組。

1.2 方法 對300 張抗菌藥物處方信息進行分析,包括:患者年齡、臨床診斷、抗菌藥物通用名稱、規格、數量、用法用量、用藥途徑、醫師姓名、處方日期等登記在處方點評工作表中,按照處方點評的相關制度、流程進行藥物的合理性評價。

1.3 處方點評措施

1.3.1 建立處方點評制度 依據國家衛健委頒發的《醫院處方點評管理規范(試行)》及《處方管理辦法》等相關文件,對臨床中抗菌藥物的使用情況進行專項整治,制定處方點評的制度及工作流程。針對臨床具體工作中,抗菌藥物需要超量使用等問題,應在權威指南的支持下,經臨床藥師、醫師充分論證后定奪。所有處方點評均以工作流程為基礎實施,對抽取的抗菌藥物處方進行用藥合理性的點評,為醫院抗菌藥物的管理提供可靠依據[2]。

1.3.2 成立處方點評專家小組 組織內科、外科、藥劑科、醫務科等相關科室專家成立抗菌藥物處方點評的專家小組,依據《臨床診療指南》、《抗菌藥物臨床應用管理辦法》、《抗菌藥物臨床應用指導原則》等文件,開展處方點評的管理工作,包括:合理安排抗菌藥物處方點評的具體內容、點評標準及點評方法[3,4]。由具有豐富的臨床用藥經驗及合理用藥知識的臨床藥師對抗菌藥物應用的重點科室人員進行相關培訓,并由3 名臨床藥師負責具體的處方點評工作,記錄不規范、不合理的處方,對于發現的問題處方應立即報專家小組審核,撰寫點評報告,并定期組織召開“處方點評結果反饋交流會”,及時將處方點評結果反饋給責任醫師和相關科室,深入相應科室加強抗菌藥物應用的薄弱內容進行培訓與考核,以便對于存在的不合理用藥現象,及時發現,及時改正,完善醫院的質量控制體系[5-7]。

1.3.3 落實處方點評的獎懲制度 醫院應全面落實處方點評的獎懲制度,定期對處方點評中抗菌藥物合理使用的處方,評選出優秀個人和集體,給予獎勵;對于存在不合理用藥處方的個人和集體,給予批評、糾正、處罰金等措施,由處方進行通報批評,對造成嚴重后果的處方,應取消相關責任人員的評優資格,甚至暫停其處方權[8]。

1.4 觀察指標 比較兩組抗菌藥物使用情況以及不合理使用情況。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

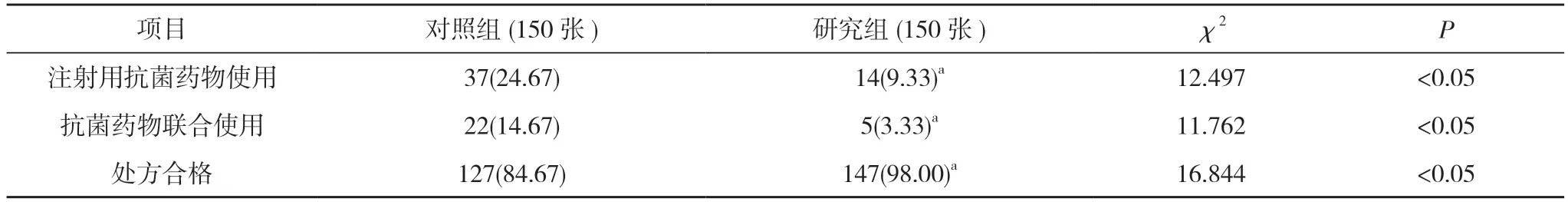

2.1 兩組抗菌藥物使用情況比較 研究組注射用抗菌藥物使用率9.33%、抗菌藥物聯合使用率3.33%,均低于對照組的24.67%、14.67%,處方合格率98.00%高于對照組的84.67%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組抗菌藥物使用情況比較[張(%)]

2.2 兩組抗菌藥物不合理使用情況比較 研究組無指征用藥占比0.67%,用法、用量不適宜占比0.67%,溶媒不適宜占比0,聯合用藥不適宜占比0.67%,配伍禁忌占比0,均低于對照組的4.67%、5.33%、4.67%、4.67%、2.67%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組抗菌藥物不合理使用情況比較[張(%)]

3 討論

多年來,國家對于抗菌藥物的臨床應用管理從未松懈,隨著《醫院處方點評管理規范(試行)》的實施,各級醫院開始全面落實處方點評工作。處方點評作為臨床藥物使用的一項管理工具,對于促進抗菌藥物的合理使用,提高患者用藥的安全性和有效性,提升醫院的醫療質量都具有非常重要的作用[9]。在處方點評工作的開展過程中,應重視臨床藥師人才隊伍的建設,重視建立長效的工作機制,使抗菌藥物的處方質量通過處方點評得到有效保障,全面提高用藥的安全性和有效性,既要減輕患者的經濟負擔,避免醫療資源的浪費,還要有效遏制細菌耐藥性的全球性問題[10]。目前,合理用藥指標的監測是考量二級綜合醫院的合理用藥水平的關鍵要素,本研究組結果顯示,研究組注射用抗菌藥物使用率9.33%、抗菌藥物聯合使用率3.33%,均低于對照組的24.67%、14.67%,處方合格率98.00%高于對照組的84.67%,差異有統計學意義(P<0.05)。研究組無指征用藥占比0.67%,用法、用量不適宜占比0.67%,溶媒不適宜占比0,聯合用藥不適宜占比0.67%,配伍禁忌占比0,均低于對照組的4.67%、5.33%、4.67%、4.67%、2.67%,差異有統計學意義(P<0.05)。

研究顯示,實施處方點評前,抗菌藥物的處方中無指征用藥的現象較多,在無明顯感染的情況下,處方中開具抗菌藥物,處方點評后,此類不合理處方明顯減少。處方中抗菌藥物的用法用量應嚴格遵照藥品說明書使用,遵照藥代學和藥效學相整合的原則確定藥物的給藥次數,個別醫師為了患者方便,擅自減少給藥次數,極易造成藥物在體內蓄積,增加不良反應發生的風險。此外,藥物的治療效果還與溶媒的合理選擇直接相關。有的門診處方中,醫師為患者開具阿莫西林鈉克拉維酸鉀,使用的溶媒是5%葡萄糖注射液,但是該藥在5%葡萄糖注射液中分解較快迅速,藥效難以保證,嚴重影響患者的治療效果。對于輕型疾病,應減少注射劑的使用。在臨床實踐中,醫師應遵照“能口服,就不肌內注射,能肌內注射,就不靜脈輸注”的原則。此外,處方中抗菌藥物的聯合應用應符合《抗菌藥物臨床應用指導原則》,確定有明確的聯合應用的指征,當患者的感染情況可以用單一抗菌藥物予以治療時,不應采用聯合用藥的治療方案。抗菌藥物處方的不合理使用情況還包括藥物配伍不當,使藥物的作用抵消,療效下降,嚴重時可能引起毒副作用[11,12]。因此,臨床醫師應熟練掌握抗菌藥物的配伍禁忌知識,深入了解藥物的作用機制,避免處方中出現配伍禁忌的情況。

綜上所述,針對抗菌藥物實施處方點評對于提高藥物的合理應用水平具有非常重要的作用。