疼痛控制護理在創傷性骨折患者術后康復中的應用效果

江記好 魏麗君 許一吟

骨折是臨床最為常見的損傷疾病之一,是指骨骼完全中斷或連續性喪失。根據其致病因素不同分為創傷性骨折與病理性骨折[1]。骨折患者疼痛感劇烈,活動嚴重受限,且存在出血、腫脹等情況,對其生活質量造成嚴重影響。一般情況下,輕微骨折患者的預后較好,患者康復后的肢體功能受損較少[2],而嚴重骨折患者甚至可能存在截肢乃至死亡的風險。創傷性骨折是骨折的多發類型,一般致病原因包括交通意外、工業事故、建筑業事故等。隨著近年來社會的不斷發展與進步,導致創傷性骨折患者的發病率明顯升高[3]。創傷性骨折不僅會為患者帶來身心及經濟上的損傷,還會對患者的家庭乃至社會均造成較大的負擔。手術是當前臨床中對于創傷性骨折的主要治療手段,能夠有效使患者的骨骼復位,改善患者的肢體功能。但是手術會造成組織損傷而發生術后疼痛。骨折術后疼痛發生率接近100%,患者極易發生負性情緒,并誘發其他并發癥的出現,對創傷性骨折患者的預后造成不良影響[4]。因此,如何控制創傷性骨折患者術后疼痛情況,是當前的重要研究方向。鑒于此,本文特對本院2021 年3 月~2022 年9 月收治的96 例創傷性骨折患者的臨床資料進行回顧性分析,進一步研究疼痛控制護理在創傷性骨折患者術后康復中的應用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2021 年3 月~2022 年9 月到本院就診的96 例創傷性骨折患者的臨床資料,根據術后康復干預方法的不同將其分為實驗組(56 例)及參照組(40 例)。實驗組男女比為32∶24,年齡22~78 歲,平均年齡(54.41±15.97)歲;麻醉方式:硬膜外麻醉33 例,全身麻醉19 例,區域神經阻滯麻醉4 例;骨折部位:脊柱骨折15 例,四肢骨折30 例,盆骨骨折11 例。參照組男女比為24∶16,年齡24~75 歲,平均年齡(54.33±15.26)歲;麻醉方式:硬膜外麻醉29 例,全身麻醉9 例,區域神經阻滯麻醉2 例;骨折部位:脊柱骨折11 例,四肢骨折20 例,盆骨骨折9 例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①符合臨床中對于創傷性骨折的相關診療標準;②年齡≥18 歲;③患者臨床病例資料完整。

1.2.2 排除標準 ①保守治療患者;②合并嚴重器官功能不全患者;③合并凝血功能障礙等手術禁忌證患者;④合并精神疾病、意識障礙等疾病,無法溝通患者;⑤顱腦骨折并昏迷患者;⑥其他無法納入研究的情況。

1.3 方法

1.3.1 參照組 術后康復中行常規護理干預,主要內容包括:①心理護理:護理人員與患者進行溝通,讓患者保持積極、樂觀的心態,并告知患者負性情緒對疾病康復的影響,指導患者發泄壓力的相關方法;②飲食護理:護理人員根據患者的實際情況為其制定飲食方案,讓患者補充機體必要的營養物質,促進骨折愈合;③健康教育護理:向患者講述創傷性骨折的致病機制及影響因素,告知患者術后的注意事項,避免患者因不良生活習慣導致病情加劇;④康復指導:根據患者的實際肢體功能恢復情況指導患者進行相關康復訓練;⑤鎮痛護理:讓患者知曉疼痛是正常情況,讓患者盡量忍耐疼痛,如實在無法忍耐遵醫囑給予藥物鎮痛;⑥環境護理:保證病房內的溫濕度適宜,并定期進行消毒與清理,提高患者的病房舒適程度。

1.3.2 實驗組 術后康復中在常規護理干預的基礎上加行疼痛控制護理:主要內容包括:①成立干預小組:小組長由骨科護士長擔任,另選取6 名護理年限>8 年的資深護士。研究開始前小組成員就疼痛理論查閱資料,完善止痛方法的干預內容,并指導護理計劃。進行集中培訓,培訓內容包括止痛方法的相關理論、精神分散止痛、音樂止痛、冥想止痛及穴位止痛方法的具體實施手段,小組成員均通過培訓考核;②精神分散止痛:于患者開始疼痛輕微時實施,為患者播放感興趣的影視節目、閱讀感興趣的書籍,由家屬及護理人員與患者進行溝通,進一步分散患者的注意力,減輕患者對疼痛的感知程度;③音樂止痛:待患者疼痛加劇或精神分散止痛收效甚微時實施,為患者佩戴耳機,調大耳機音量,以患者耐受為宜。根據患者自身的喜好,為患者播放輕音樂或流行音樂,在播放流行音樂時,患者可以跟隨著音樂進行哼唱,進一步阻絕機體對痛感的感受;④冥想止痛:待患者疼痛進一步加劇或前兩種鎮痛方法無效時應用。讓患者閉上雙眼,選擇冥想的對象,對象可以是一件開心的事情、一個場景或一個故事。保持室內的絕對安靜,在護理人員溫柔的語言指引下,逐漸放松肌肉,由護理人員輕輕撫摸患者肢體,讓患者感受到肢體的舒適與溫暖,同時引導患者平和呼吸;⑤耳穴壓豆:當上述鎮痛無效時應及時給予耳穴壓豆,具體實施方法為:將藥丸、藥籽置于膠布上,貼在患者的耳穴。護理人員用手指對相關穴位進行按壓。穴位選擇包括心、神門、皮質下及骨折處對應的穴位,例如上肢骨折可選取腕、肘、肩等穴位。在相關穴位中進行埋籽,并對每個穴位進行加壓按揉,>3 次/d。上述止痛方法無具體實施時間,方法更換以患者自身對疼痛的耐受為準。如實在無法忍耐可根據需求遵醫囑給予藥物鎮痛。在此過程中,如患者出現嚴重不良情況,應及時與醫護人員溝通、核實,并告知醫生進行處理。

1.4 觀察指標及判定標準 對比兩組的疼痛程度、疼痛控制情況及生活質量水平。

1.4.1 疼痛程度 采用數字評價量表(numerical rating scale,NRS)對患者的疼痛程度進行評估。量表分值為0~10 分,0 分表示無痛,10 分表示劇烈疼痛,疼痛程度與分數呈正相關。

1.4.2 疼痛控制情況 記錄并對比兩組的疼痛持續時間及鎮痛藥物使用頻次。

1.4.3 生活質量水平 采用健康調查簡表(the MOS item short from health survey,SF-36)對患者的生活質量進行評估。選取其中精神健康、精力、軀體功能及軀體疼痛4 個維度,每個維度分值均為0~100 分,分數與患者的生活質量呈正相關。

1.5 統計學方法 采用SPSS26.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組疼痛程度對比 干預前,兩組NRS 評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,實驗組NRS評分低于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表1。

表1 兩組疼痛程度對比(,分)

注:與參照組干預后對比,aP<0.05

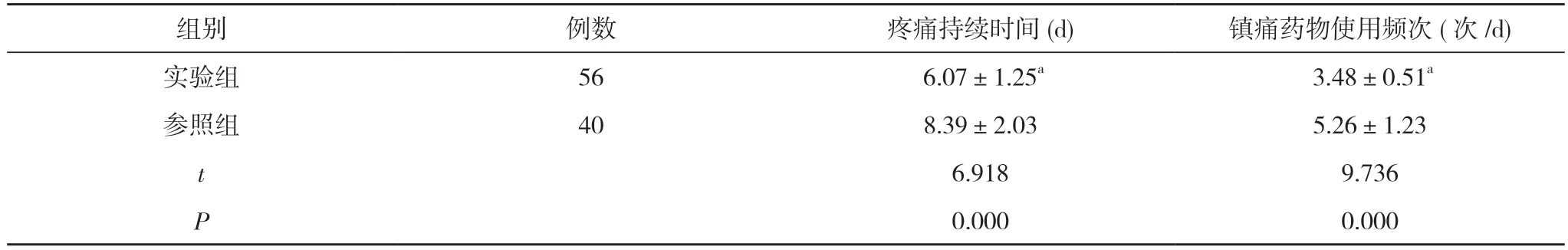

2.2 兩組疼痛控制情況對比 實驗組疼痛持續時間短于參照組,鎮痛藥物使用頻次低于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表2。

表2 兩組疼痛控制情況對比()

表2 兩組疼痛控制情況對比()

注:與參照組對比,aP<0.05

2.3 兩組生活質量水平對比 干預后,實驗組精神健康、精力、軀體功能、軀體疼痛評分均高于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表3。

表3 兩組生活質量水平對比(,分)

表3 兩組生活質量水平對比(,分)

注:與參照組對比,aP<0.05

3 討論

疼痛是創傷性骨折手術的術后常見情況。疼痛是機體的自我保護機制,當機體出現異常時會導致疼痛的出現[5-7]。國際疼痛協會對疼痛的定義為不愉快的情感體驗,可伴有或不伴有組織損傷[8-10]。產生疼痛的主要機制為外周神經末梢的感受器受到傷害刺激出現神經電沖動,該沖動沿著各類神經元向上傳遞,直至大腦疼痛的中樞。疼痛會令機體產生嚴重的不適感,導致出現負性情緒,造成對臨床配合程度降低,影響臨床療效的不良后果[11-13]。如何減少創傷性骨折的術后疼痛是當前的重要研究方向。

本次研究數據顯示,干預后,實驗組NRS 評分低于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。實驗組疼痛持續時間短于參照組,鎮痛藥物使用頻次低于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。干預后,實驗組精神健康、精力、軀體功能、軀體疼痛評分均高于參照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。有研究顯示,每個人對于疼痛的耐受程度不同。本次研究中,根據患者的疼痛耐受程度不同給予不同的鎮痛干預措施,包括精神分散、音樂、冥想、耳穴壓豆及藥物鎮痛。經大量研究顯示,上述方法對于減輕機體疼痛均具有一定的效果[14-16]。其中藥物鎮痛的鎮痛效果最好,但是臨床中的鎮痛藥物多為阿片類藥物,具有一定的致癮性,患者應該盡量減少使用,避免出現嚴重的不良反應。本次研究根據患者的疼痛感不同,給予適當的鎮痛方法。神經元具有一定的耐受性,當機體反復受到相同程度的疼痛刺激時會導致神經元興奮的閾值提高,可以使機體對于疼痛的刺激不再敏感[17,18]。因此,在采用各類緩解疼痛的方法后,患者能夠對于一定的疼痛程度進行耐受,從而使疼痛感控制在一定的程度上,減輕患者的疼痛感覺。而當患者的疼痛感降低后,其生活質量水平也會明顯增加,對機體的預后康復具有重要作用[19,20]。

綜上所述,疼痛控制護理在創傷性骨折患者術后康復中的應用效果較好,患者的疼痛程度降低,疼痛控制效果提高,生活質量水平增加,具有重要臨床應用價值,建議進一步推廣及應用。