農民參與鄉村振興意愿影響因素分析

□潘晴初,李翠珍*

(1.浙江工商大學公共管理學院,浙江 杭州 310018;2.浙江工商大學土地研究所,浙江 杭州 310018)

我國過去偏向城市的發展戰略使鄉村發展長期處在復雜失衡的狀態。隨著鄉村衰退、城鄉發展差距大等問題不斷加深,廣大農民主體日益增長的對美好生活的需要和不平衡不充分發展之間的矛盾日益凸顯。為解決“三農”問題,我國先后實施了社會主義新農村建設、新型城鎮化建設等,黨的十九大作出實施鄉村振興戰略的重大決策部署,黨的十九屆六中全會通過的重要決議中亦進一步強調了堅持實施鄉村振興,加快推進農業農村現代化[1]。“三農”問題的核心是農民問題,農民是鄉村經濟發展的重要實現主體和關鍵成員,鄉村振興為農民而興、鄉村建設為農民而建。農民是鄉村振興的主力軍、推動者和創造者。在鄉村振興中發揮農民主體作用,促進農民積極參與,具有重要意義。當前,農民的主體作用和參與有限,制約了鄉村振興戰略的推進和鄉村經濟的發展,應著力研究如何提高農民參與鄉村振興的意愿。

隨著“三農”問題日益凸顯和鄉村振興戰略的提出,鄉村振興的研究領域逐漸被拓深。當前研究主要集中在3 個方面:一是從鄉村振興的內涵、邏輯等進行理論探討[2];二是通過城鄉關系分析[3]、實證研究等對鄉村的發展困境進行研究;三是關注鄉村發展的類型識別[4],進而探索鄉村振興路徑。鄉村振興的研究成果日漸豐碩,但仍缺乏從農民參與等微觀角度的研究。鄉村振興戰略實施以來,國家投入了大量公共財政和社會資源進行鄉村建設,在鄉村振興取得一定成效的同時,也出現“政府干、百姓看”的現實窘境。如何調動農民參與、發揮農民主體作用,成為鄉村振興實踐的關鍵問題。本研究的調研數據中,表示愿意和非常愿意參與鄉村振興的農民僅占調研總數的44.8%,不到半數,可見農民參與鄉村振興的意愿較低。基于此,本研究運用半結構訪談、實地調研等形式,以結構方程模型為主要方法,重點探討鄉村振興下的農民參與意愿,分析影響農民參與鄉村振興意愿的因素,提出發揮農民主體作用的相關建議,以期為提高鄉村振興的農民參與意愿、促進鄉村經濟發展提供借鑒。

1 研究設計與研究方法

1.1 理論框架與問卷設計

計劃行為理論建立在社會認知理論的認知自我調節框架上,將影響個人行為意愿的認知因素擴展為行為態度、社會規范和知覺行為控制3 種。基于農民參與鄉村振興的角度,行為態度是農民對區域鄉村振興的預期,當農民認為參與鄉村振興這一行為的有利性越大,農民便越有可能作出參與鄉村振興的決定;知覺行為控制是指農民感知到參與鄉村振興這一行為的控制能力,當農民認為自己能夠控制參與鄉村振興的行為時,則更有可能形成參與鄉村振興的意圖;社會規范是農民基于他人對鄉村振興態度影響下的行為感知,其對他人行為態度的高度感知會增加農民參與鄉村振興的概率。基于以上分析,從對鄉村振興的預期、參與能力評價和他人行為態度壓力3 個方面對農民參與鄉村振興的意愿進行研究,提出研究假設。

H1:農民對鄉村振興的預期正向影響農民參與鄉村振興的意愿。

H2:農民對參與鄉村振興的能力評價正向影響農民參與鄉村振興的意愿。

H3:他人行為態度壓力正向影響農民參與鄉村振興的意愿。

1.2 研究案例與數據來源

研究案例地潭頭村位于浙江省衢州市開化縣,是第三批國家新型城鎮化綜合試點地區,在保留農村社會特征的同時,具有實施鄉村振興戰略的背景和基礎,在現實層面上具有研究性和可行性。

數據來源于2019 年8 月23 日至2019 年9 月2 日在開化縣潭頭村的駐村調研。調研采用半結構式訪談,除季節性或永久性遷移農民外,對所有在家農民進行了訪談和調研,獲得145 份問卷。問卷包括兩個部分:第一部分是調研農民的社會關系信息;第二部分是基于計劃行為理論設計的變量問題,測量采用李克特五級量表法,1 為非常不同意,2 為不同意,3 為一般,4 為同意,5 為非常同意。

2 農民參與鄉村振興意愿的影響因素模型

2.1 信度與效度分析

信度測量工具使用最為廣泛的是克朗巴哈系數,其能夠表示觀察變量所能解釋的潛變量的程度。公式如下。

式中:k為檢驗的題目數,si為第i題數值的方差,sx為總數值的方差。

結果表明,本研究總量表的克朗巴哈系數為0.931,其中“對鄉村振興的預期”“他人行為態度壓力”“參與能力評價”3 個維度的克朗巴哈系數值分別為0.808、0.871、0.774,均高于0.6,問卷量表具有較高的信度。

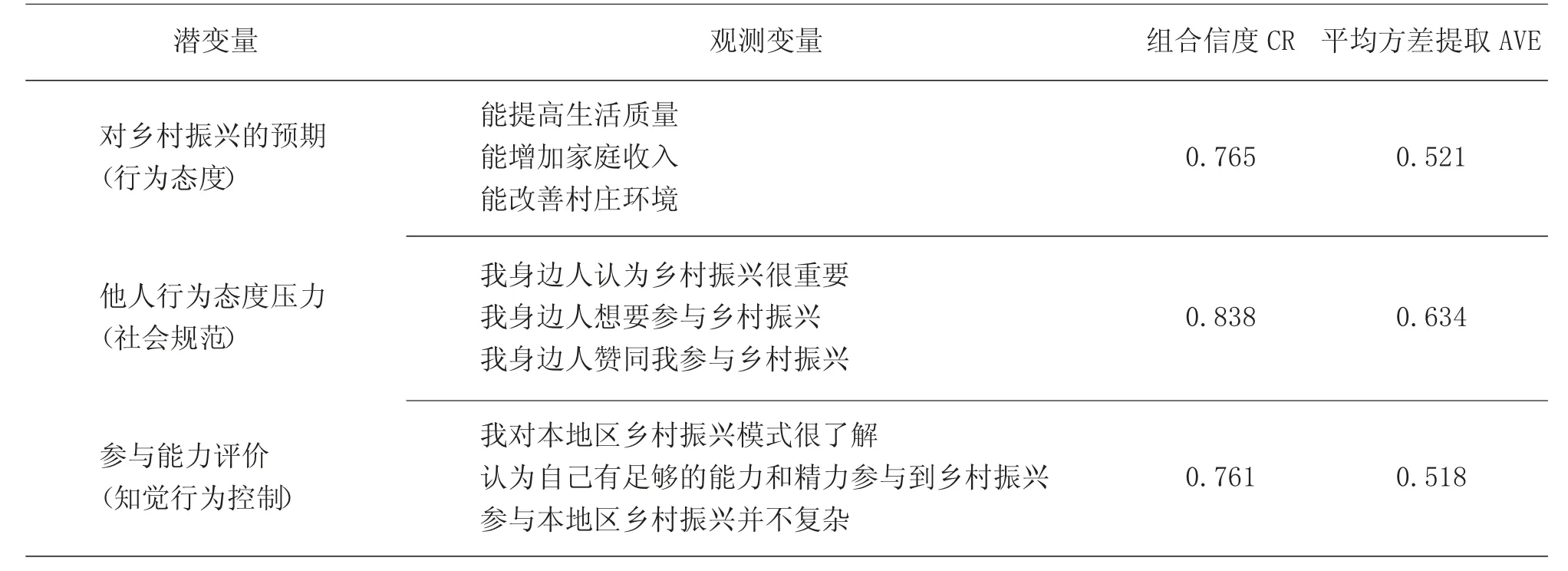

在效度檢驗方面,通過SPSS 23.0 對數據進行Bartlett 球形檢驗和KMO 值分析。檢驗結果表明,P值為0.000,通過了Bartlett 球形檢驗,而KMO 值為0.906>0.7,樣本數據適合作因子分析。通過主成分分析法對數據進行因子分析,并計算CR 和AVE。一般認為,CR 臨界值達到0.6 就具有較好的一致性,AVE值越大其解釋潛變量的程度越高,但至少應大于0.5。由表1 可知,3 個維度的CR 值均大于0.6,且AVE 值均大于0.5,解釋程度良好,可見問卷的解釋性較好。

表1 問卷效度分析

2.2 模型驗證與擬合

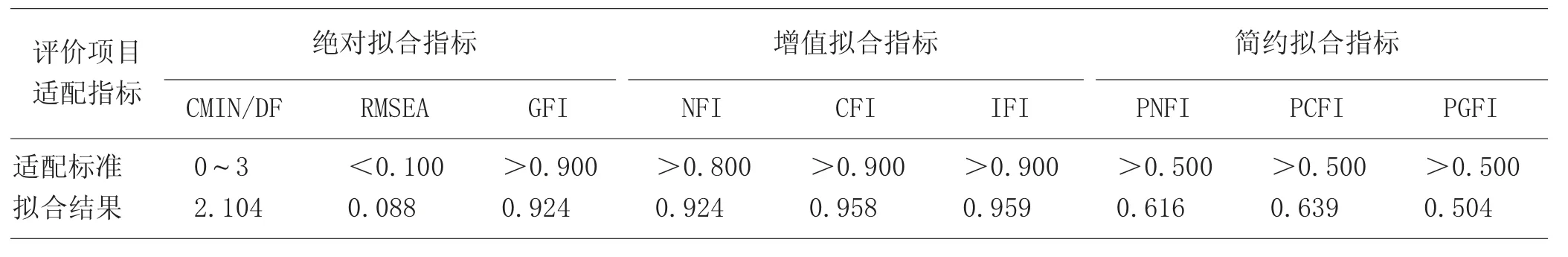

借助Amos 23.0 軟件對農民參與鄉村振興意愿的影響因素模型進行擬合和檢驗。建立初始模型,根據軟件輸出的MI 值進行擬合修正。修正后的模型結果顯示:殘差值均為正數,且所有測量指標均在0.1%具有顯著性,模型基本符合適配條件;各項擬合指數均符合評價標準,模型整體擬合優度基本處于理想狀態,見表2。此外,行為態度、知覺行為控制和社會規范3 個潛變量之間的協方差關系表明,三者間的交互作用明顯,在0.1%的水平上具有顯著性。

表2 模型擬合指標及結果

2.3 鄉村振興農民參與意愿影響因素分析

根據模型擬合結果發現,“對鄉村振興的預期”“參與能力評價”“他人行為態度壓力”對參與意愿的標準化路徑系數分別為0.26、0.30 和0.29,其中“參與能力評價”和“他人行為態度壓力”的標準化路徑系數在10%的水平上呈現差異性,均對農民參與鄉村振興的意愿具有直接正向影響,假設H2 和H3 成立;“對鄉村振興的預期”在5%的水平上具有顯著性,對農民參與鄉村振興的意愿具有顯著的正向影響,假設H1成立。這說明,對鄉村振興的預期越高、參與能力評價越高、他人行為態度壓力越大,農民參與鄉村振興的意愿就越強烈。

在“參與能力評價”的3 個觀測變量中,“我認為自己有足夠的能力和精力參與到鄉村振興”因子荷載系數更大,對農民參與鄉村振興的意愿影響也更大。就“對鄉村振興的預期”而言,3 個觀測變量中“能提高生活質量”和“能增加家庭收入”對潛變量的作用更大。對于“他人行為態度壓力”而言,3 個觀測變量中“身邊人贊同我參與鄉村振興”和“身邊人想要參與鄉村振興”的影響更大,是影響社會規范維度的重要因素。

對所調查地區的農民情況作進一步分析發現,被調查農民中教育程度為沒上學、小學以及初中的數量占被調查農民總數的88.96%,家庭存款在5 萬元以下的占比為78.62%,農民的教育程度和經濟狀況較差,影響了農民對參與鄉村振興的能力認知和預期情況,也對農民的主觀參與意愿產生影響。此外,農民之外主體的行為對農民所處的社會環境產生影響,進而影響到農民參與鄉村振興的主觀意愿。

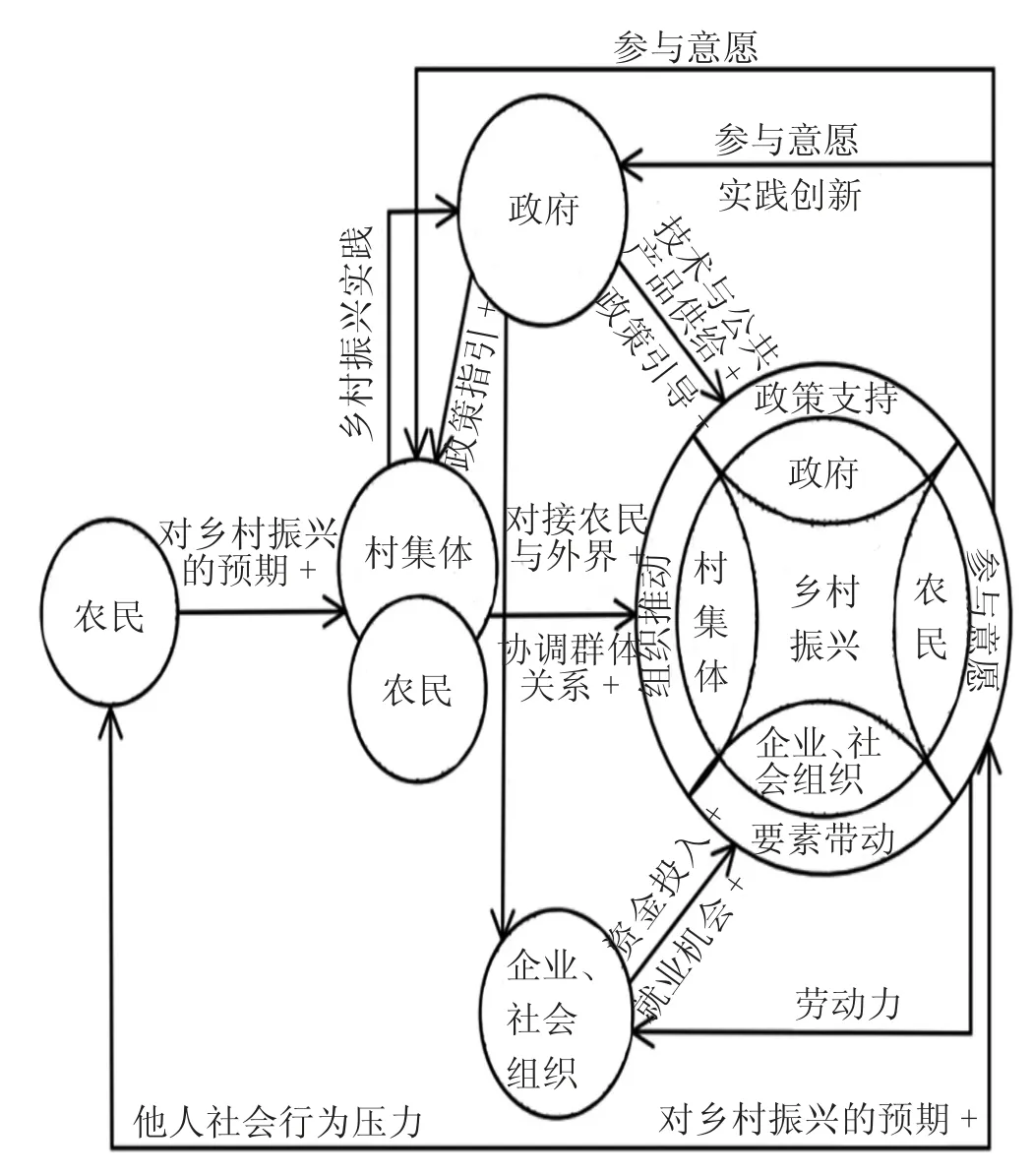

3 發揮農民主體作用,構建自下而上的協同機制

鄉村振興包括產業、生態、文化、組織、人才5 方面的振興。由農民主動發起創建和創新是農民參與鄉村產業振興的重要形式之一,見圖1。從農民參與鄉村振興的影響因素來看,由部分農民基于對鄉村振興預期而開展的實踐出發,同時對其他農民產生他人行為態度壓力,社會規范效應加強。隨后村集體介入,實現農民與外界對接。政府根據村集體的反饋參與其中,運用政策手段調控村集體、企業和社會組織的行為。在市場和政府宏觀調控的雙重影響下,企業等組織將資金、技術等生產要素投入村莊,通過技術培訓等提高農民的技術能力和自我認知,推動村莊產業的規模化發展。村集體發揮組織作用,整合村莊內外資源、協調村莊群體關系,使其他農民通過預期、能力認知和他人的社會壓力方面的作用增強了自身參與鄉村振興的意愿。在堅持發揮農民主體作用的基礎上,形成村集體、政府、企業和社會組織等多方協同發展機制,眾力歸一,拓展農地功能,促進農村產業融合,實現農民穩步增收、農村經濟可持續發展。

圖1 自下而上的協同機制

4 結論與建議

從農民主體來說,影響農民參與鄉村振興意愿的重要因素主要可分為對鄉村振興的預期、參與能力評價、他人行為態度壓力3 個方面,均對農民的參與意愿具有正向影響。因此在鄉村振興實踐中提高農民的參與意愿需要進一步提高農民的能力素質,加強技術培訓、宣傳教育等,提高農民對自身能力的認知,增強農民對參與鄉村振興的信心;加大鄉村振興的力度,讓農民能夠切實享受到建設鄉村的經濟效益,提高農民對鄉村振興的預期;積極營造社會共同參與的氛圍,形成全員參與鄉村振興的良好社會風尚。

在農民自發展開實踐時,鄉村振興的參與狀態屬于低度參與,此時農民的實踐較為脆弱,容易出現反復。而當村集體及時感知并向外對接、政府介入并提供相應的政策支持引導、企業和社會組織等積極參與后,在行為態度、知覺行為控制以及社會規范等方面對農民參與意愿產生積極作用,同時鄉村振興轉變為多主體參與的高階參與狀態。農民的實踐行為得到了多方主體的支持和保障,進而推動鄉村振興目標的實現和鄉村經濟的發展。政府應注重政策支持和引導,完善政策和公共產品配套,形成有利于激發農民參與和發揮自身主體作用的保障協同機制。