政策性農業信貸擔保增信作用研究

——以山東省農業發展信貸擔保有限責任公司為例

□李景秀,康藝之,李向偉

(1.廣東白云學院,廣東 廣州 510450;2.湖南農業大學,湖南 長沙 410128)

1 政策性農業信貸擔保增信的作用機理

在農村金融風險的綜合管理體系中,政策性農業信貸擔保體系有發揮核心作用的地位和條件。

首先,作為專業性機構,政策性農業擔保公司直接參與農村金融的全過程,有條件也有能力對金融風險進行直接管理。

其次,從現行的風險分擔機制來看,政策性農業擔保體系(通過擔保和再擔保業務)是農業信貸風險損失的主要承擔者,從激勵兼容角度,農業擔保體系對建立農村金融風險綜合管理體系的主動性較強。

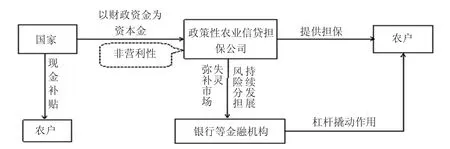

再次,作為中央和地方財政出資設立,并由中央和地方財政共同管理的政策性擔保體系,農業擔保體系具有政府信用背景,受銀行等商業性機構接受程度較高,與各級政府的交往和溝通也比其他商業性機構更順暢,為其主導建立綜合化農村金融風險管理體系提供了極大的便利條件。政策性農業信貸擔保的增信作用機理如圖1 所示。

圖1 政策性農業信貸擔保增信的作用機理

1.1 彌補市場失靈

農戶融資難在一定程度體現了農村金融市場存在市場失靈,需要政府“有形的手”進行適當調控。農村信貸市場客觀上存在農戶信用信息不透明、可抵押資產少等問題,農戶群體在信貸市場表現出明顯的弱勢性,與資金流動的逐利性形成鮮明反差,使農戶在信貸融資市場處于弱勢地位,難以按市場規則獲取信貸資金和金融服務。

我國現代農業的發展起步遲、步伐慢,而現代農業項目具有投入資金需求大、建設周期長的特點。當市場的自我調節不能有效運行時,國家的適當干預能更好地提升資源配置效率。

1.2 風險分擔、持續發展

作為微觀經濟主體的政策性農業信用貸款擔保機構,其運行發展必須符合市場經濟規律。特別是在其經營管理上,必須不斷改進服務手段和擔保品種,擴展和創新業務內容,不斷完善其與金融機構在風險共擔方面的機制和流程,使其自身風險能有效轉化和分散,激發金融資金在農業上的投資活力,避免惡性循環的不利局面。這也是政府將農業現金補貼轉化為建設政策性農業信用貸款擔保體系的出發點。應合理引導農業產業邁入正軌,實現健康可持續發展[1]。

1.3 乘數效應

通過財政出資設立擔保基金或風險補償基金、注冊資本金的方式,推動政策性農業信貸擔保體系有效運轉。綜合運用貼息、補貼、獎勵、擔保、補償等手段,充分發揮財政杠桿資金的乘數效應,吸引和撬動數十倍的社會資本和金融資金投入“三農”領域,為“三農”發展引入資本活水和資金動能。

2 山東省農業發展信貸擔保有限責任公司增信作用分析

2.1 總體運營情況

山東省農業發展信貸擔保有限責任公司(以下簡稱“山東農擔”),是按照《關于財政支持建立農業信貸擔保體系的指導意見》(財農〔2015〕121 號)設立的政策性農業信貸擔保機構。山東農擔于2017 年12 月18 日正式成立,截至2020 年底,到位注冊資本金共36 億元,由山東省財政廳履行出資人職責。

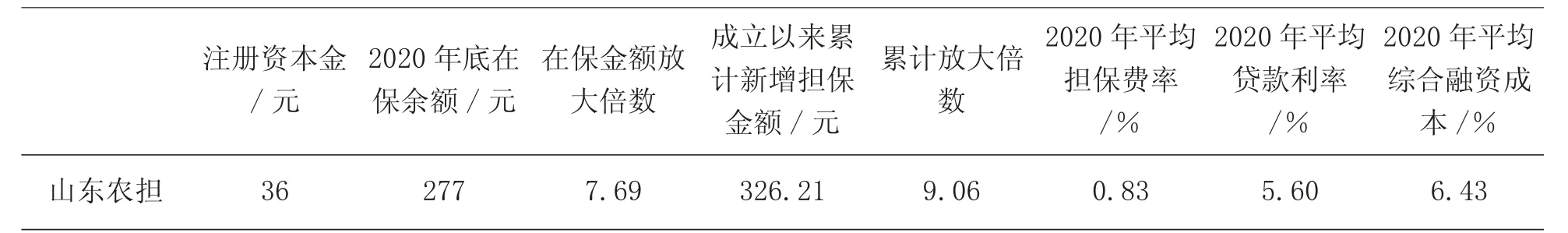

山東農擔在全國相對起步較晚,但發展速度很快,多項指標已居全國首位。截至2020 年底,山東農擔在保余額277 億元,在保金額放大7.69 倍。成立以來,累計擔保金額326.21 億元,累計放大9.06 倍(如表1 所示),累計擔保、在保、年度新增金額,及凈資產放大倍數、風險管控水平等指標均全國領先。

表1 山東農擔2020 年基本情況表

2.2 增信機制:打造以農業數字供應鏈增信平臺為支撐的農政銀擔機制

著力打造以農業數字供應鏈增信平臺為支撐的農政銀擔機制,通過提升數據采集與處理能力破解農業融資“難、貴、繁”。2020—2021 年,山東農擔通過整合政府、銀行、產業、第三方等數據,接入中國人民銀行征信系統,對農戶進行精準畫像,運用大數據提升效能,形成金融級數據和客戶白名單推送給銀行,可為產業鏈上的種、儲、加工都提供貸款支持,農擔信用管理、風險管控能力持續提升。截至2021 年6 月,山東農擔項目代償率僅為0.19%,遠低于全國1.54%的平均水平。

堅持場景化、批量化和產品化原則,實現農業融資需求精準匹配[2]。主動融入農業經營場景,先后推出覆蓋全省農業絕大部分行業的擔保產品342 個,精準匹配農業周期,滿足了農業產業集群發展的融資需求。聚焦省委、省政府重點工作,與省直部門、合作銀行共同開發的擔保產品貸款達到120.7 億元,農業經營主體融資的易得性和可及性大大提高。

2.3 增信路徑及效應分析:以支持淄博市博山區獼猴桃產業為例

淄博市博山區是山東最大的獼猴桃產區,種植面積近2 000 hm2,年產量2 萬余t,種植面積和產量均占全省80%,也居全國區、縣前列,獲得國家地理標志證明商標。然而,果農以桃為生,卻也為桃發愁。博山獼猴桃8 月底上市,自然儲存時間只有30 d,放在冷庫最多能延長到10 月底,很難儲存到銷售價格最高的春節,果農長期在“收入低—貸款難—發展慢效益低—收入低”的低水平發展中循環。

山東農擔針對果農的這一痛點問題調研后進一步發現,農戶分散經營缺少抵押擔保,加上農產品產業鏈條長、市場主體多、數字化程度低等,導致金融機構不敢擔保、不敢貸款。如何才能把更多的金融活水引入鄉村,支持地方特色產業,是山東農擔重點考慮的問題。經過深入研究,山東農擔探索出了全過程參與農業產業鏈的有效做法。

首先,利用大數據優勢,精準解決金融服務農業產業鏈中的堵點。實踐中,山東農擔通過下屬企業魯擔(山東)城鄉冷鏈產融有限公司全過程參與農業產業鏈建設和運營,期間積累了大量倉儲數據、營銷數據、種植數據、地塊數據,在這個完備的數據之下,山東農擔通過對這些數據的專業分析,精準開發了擔保產品,在大數據支持下,保中、保后的管理成本也大大降低。具體做法上,農擔公司在博山試點,用“水分子激活保鮮技術”搭建起新型冷庫,把獼猴桃的儲存時間延長了5 個月,解決了儲存難題,但沒有銷售規模,依然形不成價格優勢。山東農擔聯合當地政府,吸收各類農業經營主體,共建種植和營銷兩級合作社,先按照市場價收購農戶獼猴桃存入冷庫,5 個月后錯峰銷售,產品增值4 倍以上,扣除運營和技術成本,收入的30%作為二次分紅返給合作社成員。新模式推廣第一年,至少增收15 萬元/hm2。

其次,通過打造農村數字供應鏈增信平臺,撬動了更多的金融活水進入農業農村。圍繞推進農村金融供給側結構性改革等政策任務要求,山東農擔將農業信貸擔保優勢所在的“增信、分險、賦能”作用擴大到農業全產業鏈。在幫助果農實現增收的同時,山東農擔也獲得了農業全產業鏈真實、完備的大數據。數據增信加政府財政貼息,不僅能幫助農民獲得更加精準、低成本的融資服務,各家銀行也爭相與農擔合作推出有針對性的涉農信貸業務。

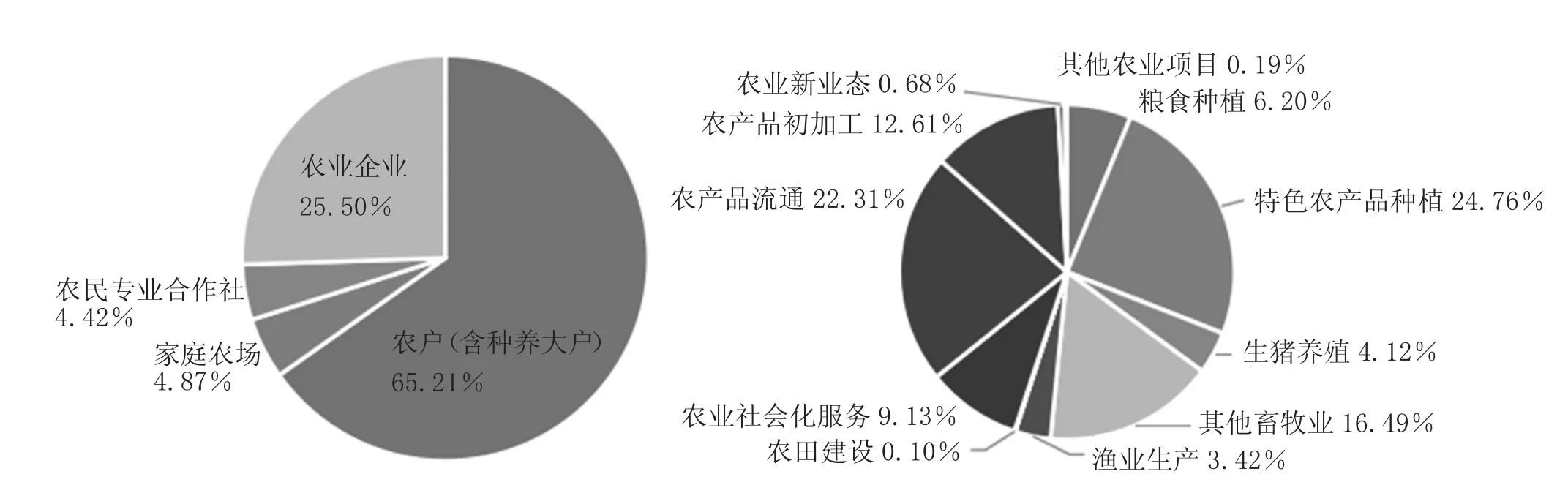

再次,推進當地優勢特色產業和社會化服務全面發展。山東農擔結合不同地區資源稟賦特征及產業化情況,培育壯大新型農業經營主體,堅持服務和助推當地農業產業發展的政策目標。從2020 年底的在保金額分類看,按照經營主體劃分,農戶(含種養大戶)占比65.21%,家庭農場占4.87%,農民專業合作社占4.42%,農業企業占25.5%;按照細分產業劃分,糧食種植占6.2%,特色農產品種植占24.76%,農產品流通(含農產品收購、倉儲保鮮、銷售等)占22.31%,農產品初加工占12.61%,生豬養殖占4.12%,其他畜牧業占16.49%,農機社會化服務占9.13%(具體如圖2所示)。

圖2 山東農擔2020 年12 月底在保余額分類情況

從實施效果看,山東農擔通過與各個銀行之間主動服務、降低利息,貸款、融資的成本更低、更便捷,帶動了當地農業產業的發展升級,受益的是當地“三農”。山東農擔充分發揮市場機制的作用,探索創新產品方案,引入金融機構競爭機制,降低農戶的融資成本。截至2021 年6 月,包括新冠肺炎疫情以來的政府貼息支持,山東農擔累計為全省11.8 萬農戶提供擔保貸款600 億元,在保9.1 萬戶456.2 億元,2021 年1—6 月年新增4.2 萬戶270 億元,用全國1/18 的資本金和人員完成了全國1/4 的增量,其中41%以上為首貸,項目平均貸款成本僅2.1%,比國家對農擔考核要求的貸款成本還低73.7%,比原來農村的融資成本下降80%以上,累計為全省11 萬農戶減少成本超過50 億元,戶均減負約5 萬元。

3 提升政策性農業信貸擔保增信效應的對策建議

3.1 進一步增強全國各級政策性農業擔保機構的資金實力和帶動作用

完善配套支持政策,發揮政策性擔保資金的杠桿作用,充分放大擔保資本金、風險補償基金,撬動更多金融資本和社會資本投向鄉村、支持農戶和各類農業經營主體投資開展現代農業生產經營活動,促進農村經濟和經營主體健康發展,增強政策的精準支持,推進相關政策(貼息等)向擔保機構承保的項目傾斜。

3.2 建立健全政策性農業信貸擔保體系的資金投入和風險補償機制

建立政策性農業信貸擔保機構資本金和風險補償基金的長效投入機制,納入同級財政年度預算管理,并視市場環境變化情況適時調整,確保有充足的“源頭活水”。建立和增強風險防控能力,加強擔保機構自身的風險防控體系建設,強化底線思維,增強風險識別和防控能力;完善風險分擔機制,改變擔保機構承擔大部分風險的弱勢地位,完善政府部門、擔保機構、銀行、資金需求者(農戶)等各方平等對話機制[3]。

3.3 增強市場化運作和可持續發展能力

聚焦“三農”的服務對象,精準支持農戶及各類經營主體發展現代農業,壯大業務規模,提高市場化經營能力和擔保效力。積極探索推廣有效可行的反擔保措施,破解農戶及各類新型農業經營主體反擔保資產不足的困境。發揮全國農業信貸擔保聯盟的體系作用,加強區域和業務協同。建立健全再擔保體系;完善擔保機構培訓體系,強化人才隊伍建設。